作者:黄维国

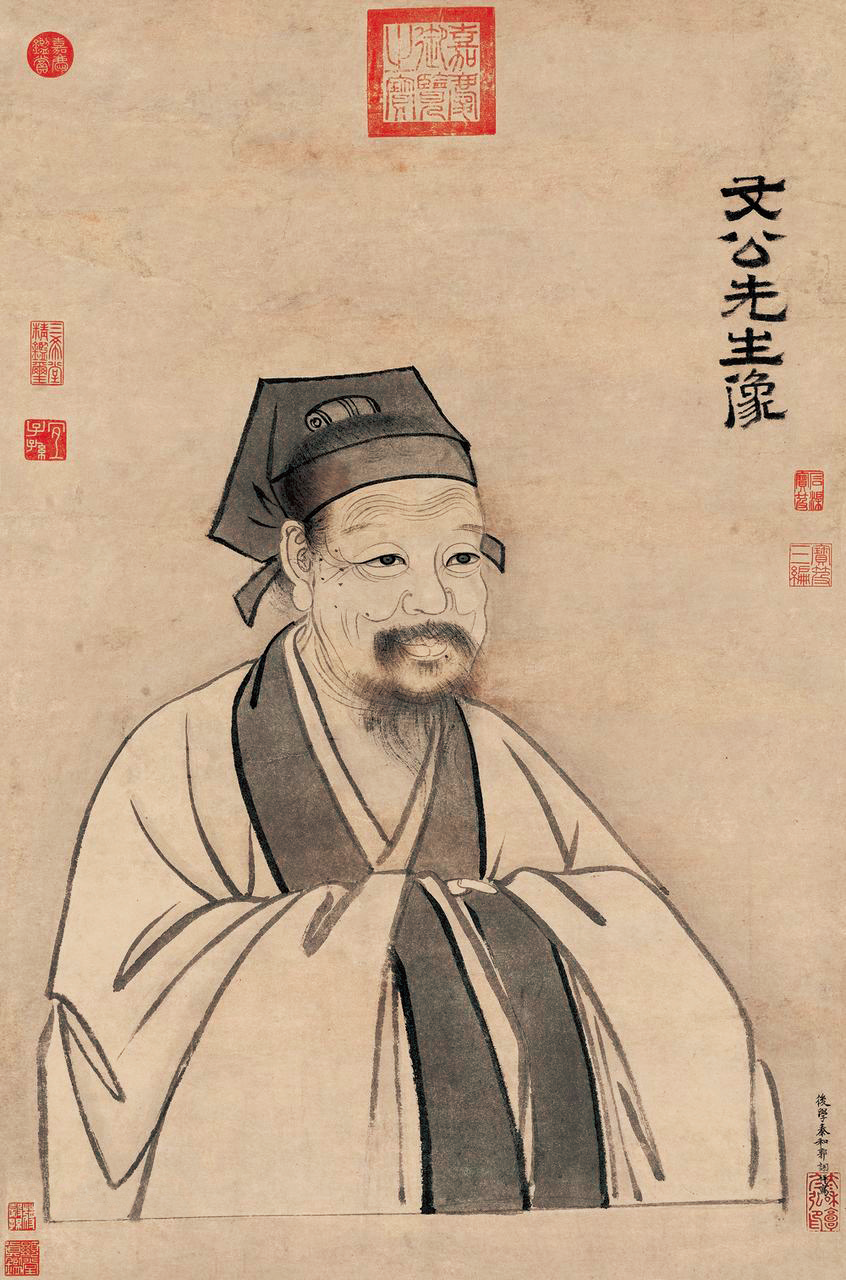

朱熹

朱熹(1130—1200)世称朱子,字元晦,一字仲晦,号晦庵,晚称晦翁,别称紫阳,谥文,世称朱文公。祖籍徽州婺源,出生于福建尤溪,寓居崇安,卒于建阳。朱熹十九岁进士及第,历任崇安主簿、知南康军、提举两浙东路常平茶盐公事。知漳州、知潭州(今长沙)兼荆湖南路安抚使,仕至宝文阁待制。为政期间主张抗金,为官清正有为。

朱熹是中国文化史上的一位巨人,是中国封建时代影响极为深远的杰出思想家、哲学家和教育家。他是宋朝理学的集大成者,闽学的代表人物,是继孔子、孟子之后,弘扬儒学最杰出的大师。他又是一位著名的教育家。一生热心于教育事业。在其七十一年生命中,孜孜不倦地著书立说、授徒讲学,无论在教育思想或教育实践上都取得了重大成就。

福州曾是朱熹过化之地,是理学重镇。宋绍兴十二年(1142)九月,其12岁就随父亲朱松到过福州,并到长乐、连江等地拜访过程迈、张元干、傅自得等人,此后又多次到过福州,多有题咏,称福州为“东南形胜之邦”,还曾为福州题匾曰:“海滨邹鲁”,悬于福州城西门楼之上。其晚年到福州既为了避“伪学”之禁,又借讲学和游览来排遣心中的郁闷。当时,他流寓福州地区多个县份,讲学授徒,获其躬亲传道者甚众,影响极广,并留下了一些诗词、手书和题刻。这对于传播理学,提升士大夫的文化学养,发挥了重要的作用,产生了极大影响。据考查其在福州的行迹大致如下:

宋绍兴二十二年(1152)九月,朱熹因赴同安令,盘桓福州一个多月,期间他拜访了福州“诗学”名家李樗、“尚书”学名家林之奇和“礼”学名家刘藻、任文荐等。

绍兴二十六年(1156)十二月,朱熹由同安携家北归,路过福州,拜会名儒吕祖谦。在此期间,朱熹曾到福清市海口镇北宋宣和年间因乐居士所辟瑞岩山风景名胜游览,赋七律诗《游瑞岩》一首:踏破千林黄叶堆,林间台殿郁崔嵬。谷泉喷薄秋逾响,山翠空濛昼不开。一壑衹今藏胜概,三生畴昔记曾来。解衣正作连宵计,未许仙灵便却回。

绍兴三十二年(1162),汪应宸知福州,招朱熹来福州拟由福建帅司差遣,未能如愿。在福州,朱熹便帮汪应宸办理政事。此间,朱熹又一次到瑞岩山,写下了《伏读二刘公瑞岩留题感事兴怀之》诗二首:

其一:谁将健笔写崖阴,想见当年抱膝吟。缓带轻裘成昨梦,遗风余烈到如今。西山爽气看犹在,北阙精诚直自深。故垒近闻新破竹,起公无路只伤心。

其二:投绂归来卧亦诚,象山无处不经行。寒岩解榻梦应好,绝壁题诗语太清。陈迹一朝成寂寞,灵台千古自虚明。传来旧业荒芜尽,惭愧秋原宿草生。

同年七月,他再次陪妹夫彦集等游瑞岩,留诗《入瑞岩道间得四绝句呈彦集充父二兄》。

其一:忆昔南游桂树阴,归来遗恨满尘襟。篮舆此日无穷思,万壑千岩秋气深。

其二:翩翩一马两户舆,路转秋原十里余。共说前山深更好,不辞迢递欸禅居。

其三:清流流过碧山头,空水澄鲜一色秋。隔断红尘三十里,白云黄叶共悠悠。

其四:风高木落晚秋时,日暮千林黄叶稀。只有苍苍谷中树,岁寒心事不相违。

位于福清市新厝镇江兜村草堂的紫阳书院,俗称朱熹草堂。相传南宋方伯谷先生曾在此修建草堂隐居,边研修学问,边收徒授业。当年朱熹路过此地时,曾上山访方伯谷先生,并在此住了一段时间,日夜与方伯谷切磋学问。因闻流水之声如韶乐,朱熹便将山涧小溪命名为韶溪,草堂也因此得名为韶溪草堂。后因朱熹要赶回闽北,方先生倚靠门框依依惜别。朱熹没走多远,方伯谷就溘然长逝。朱熹便留下来收知名学子陈善、周如盘为徒,继方先生在此教学。现草堂已荡然无存,唯留下一块明崇祯元年(1628)刻有“紫阳书院”字样的碑立于山中。后村民在此修建通往草堂的村道时,又挖出了镌于明清时期四块与“紫阳书院”一般大小的古碑,分别记载了书院的由来及重建的事件。

隆兴二年(1164)二月,朱熹到延平(今南平市)吊祭老师李桐,后来福州向汪应宸问安,在福州约待了一个月才回闽北。当年四月汪应宸又特地派人到崇安延请朱熹来福州商讨政事,这次朱滞留福州较长时间,得以在今福州晋安区王庄街道大桥自然村创办了“紫阳书院”。后为纪念其在此办学,便称该地为“紫阳”。该村现保留有一座古建筑,称“讲堂胜境”,地名也因此改为“讲堂前”,据说就是其当年讲学处。

南宋乾道二年(1166),今闽侯县祥谦镇溪口下卓自然村辅翼进士、郡守黄孔光常与朱熹游,筑吟翠山楼于五虎山下,邀朱熹在该村讲学。他们或纵论国是,或吟诗作赋,或登山游览,留下了许多轶闻趣事。游五虎山后,朱熹作《方山诗》一首:“到山不识山面目,但见九鼻盘溪曲。归来兀座小窗下,倚天百尺剖寒玉。”另在绝顶用楷书题刻:“怡山良石,神仙所居”。题刻旁还有隶书“玉石”二字,以及题刻在仙桃石上的楷体“福”和题刻在仙人足迹上的“寿”二字。

“清隐”题刻

淳熙十年(1183)和十四年,朱熹由其门人陈礼硕与潘炳陪伴,两度经过福州。1183年途经福州晤赵汝愚,切磋理学,共商治国之策,游历闽中数县,讲学扬道,为时四个月。期间在乌石山留有“赵子直、朱仲晦,淳熙癸卯仲冬同登”和“石壁清隐”“光风霁月”“清隐”“福”等摩崖石刻。受赵汝愚礼遇后,他还特别到浦下其女婿黄榦家看望女儿,见其景况不好,便写下了著名的《葱汤麦饭》诗:“葱汤麦饭两相宜,葱补丹田麦疗饥。莫谓此中滋味薄,前村还有未炊时。”浦下村附近鹤林村凤丘山,宋邑人彭耜夫妇二人隐居于此,炼九鼎后俱尸解,被封鹤林真人。朱熹还为之留下了“凤丘”“鹤林”等题刻于西坡。

“凤丘”“鹤林”题刻

淳熙十一年(1184)八月,福州连续下雨三个月,民田幸赖赵汝愚此前彻底开浚西湖而不受灾。当年秋,朱熹初到西湖游览,并作《次赵汝愚开西湖》诗二首。表达了他对赵汝愚开浚西湖的赞赏。

其一:百年地辟有奇功,创见犹惊鹤发翁。共喜安车迎国老,更传佳句走邮童。闲来且看潮头入,乐事宁忧酒盏空。会见台星与卿月,高光齐照广寒宫。

其二:越王城下水溶溶,此乐从今与众同。满眼芰荷方永日,转头禾黍便西风。湖光尽处天客阔,潮信来时海气通。酬唱不夸风物好,一心忧国愿年丰。

此外,他还曾撰联赞美西湖开化寺道:“鸟识天机,衔得春来花上弄;鱼夺地脉,挹将月向水中吞。”

接着他又登上于山,游览廓然台,写下了《寄题廓然台》一首诗:昨日九日山,散发岩上石。仰看天宇近,俯叹尘境窄。归来今几时,梦想挂苍壁。闻君结茅地,恍复记畴昔。年随流水去,事与浮云失。了知廓然处,初不从外得。遥怜石上翁,鹤骨双眼碧。永啸月明中,秋风桂花白。

当年十二月八日、九日,赵汝愚为朱熹举行了两场盛大的告别宴会,由于赵汝愚待朱熹为上宾,也使福州士子都以一睹受教为荣,各界名流都争相来饯别。

淳熙十四年(1187)年正月,朱熹下莆田吊陈俊卿,路过福州,便匆匆来拜望赵汝愚。不料早此一年赵已调往四川担任制置使兼成都知府了。为了表达对赵汝愚的怀念,朱熹率王子合等众弟子特地到鼓山拜谒赵汝愚推荐的鼓山涌泉寺住持元嗣,并登上赵汝愚倡建的水云亭。当朱熹看到水云亭基石上所刻赵汝愚描写鼓山景物的五言诗时,油然而生了“有怀四川子直侍郎”的伤别情怀,便在过石门的山道石壁上题刻了“淳熙丁未晦翁来谒嗣公。游灵源,遂登水云亭,有怀四川子直侍郎。同游者清漳王子合,郡人陈肤仲、潘谦之、黄子芳,僧端友。”这方行草一气呵成,笔势迅疾,无处不贯穿着两人的深厚情谊。夜宿石岊馆时,朱熹在当年赵汝愚盛宴饯别处,发出“搴篷聘遐眺,击楫成幽歌。独语无与晤,慈怀意如何”的感叹。

在建新镇怀安村,这里乌龙江江面宽广,水流平缓,江边上有一处并不起眼的千年古渡,称芋原古渡。朱熹曾两次驻足于此,并留诗三首。一是《宿石岊馆》二首:

其一:春江月东注,我行溯其波。扬帆指面澨,两岸青山多。青山自逶迤,飞石空嵯峨。绿树生其间,幽鸟鸣相和。搴篷骋遐眺,击辑成幽歌。独语无与唔,兹怀竟如何。

其二:停骖石岊馆,解缆清流滨。中流棹歌发,天风水生麟。名都固多才,我来友其仁。兹焉同舟济,讵止胡越亲。舞雩谅非远,春服亦已成。相期岂今夕,岁晚无缁磷。

二是《夜发怀安》一首:挂帆望烟渚,整棹别津亭。风水已云便,我行安得停。离樽枉群儒,浊醪愧先倾。谈笑不知远,但觉江流清。腊腊甘蔗洲,茫茫白沙汀。斯须复回首,衹有遥山青。野色一以瞑,川光皛孤明。中流漾华月,极浦涵疏星。酒酣客散归,茫然独宵征。起视天宇阔,此身一浮萍。难追五湖游,未愿三闾醒。且咏招隐作,孤舟转竛竮。

并在芋渡附近驿站留墨榜书“芋原”二字。

淳熙十五年(1188),朱熹寓居今连江丹阳宝林禅寺,集众讲学,称“丹阳书院”。宝林禅寺建于唐文宗大和五年,是当时福建四大禅刹丛林之一。寺里有朱熹的一句柱联:“建自唐朝,虎跑雷移肇始皈依法界”,只有上联,下联不知何因未题。寓此期间,朱熹品尝到当地出产的甘甜多汁的雪梨后,赋诗《雪梨》一首曰:珍宝浑疑露结成,香葩况是雪储精。乍惊磊落堆盘出,旋剖轻盈照骨明。卢橘漫劳夸夏熟,蔗浆未许析朝酲。啖余更捡桐君录,快果知非浪得名。

并在宝林禅寺后山上留下了“降虎峰”“雷峰岩”六字题刻。

他们在宝林禅寺流连月余,时值宋廷娘娘薨逝。据说钦差大臣率名堪舆家四出取舍墓地,勘测寝穴,恰好选中宝林禅寺大雄宝殿正当中央,并插标记:“穴在此中”,即回朝复旨。恰逢朱熹在寺,义愤填膺,将标记移插寺东,标记改为“穴在寺东”。之后民夫凭标记建墓,即今“皇妃墓”胜迹。不久他便取道古田回建阳,路过小苍乡仁山村时,受到寄宿主人的热情接待,他特意书写“大学”二字聊表酬谢。

绍熙四年(1193),朱熹任潭州知府。在长沙岳麓书院主持执事和讲学,被奸相韩侘胄上本参奏朱熹宣传伪学,遂被革职回返福州闲居。此年秋他再度临连江鳌江上游小苍七里村养疴,开始了《楚辞集注》的编撰。此间他几度经贵安、朱步、仁山等地讲学。朱熹在小沧七里村完成《楚辞集注》后,乘扁舟沿溪下潘渡,在利安山“岩角沧”石岩旁曾挥笔题写了“溪山第一”四个字。字如碗大,风骨粼粼,遒劲有力,可惜胜迹已毁。此外,朱熹还曾寓居登山村,食在湾里刘厝衕,宿在邓山大王庙。相传他住过的地方还生出了一种名叫步香(俗名蒲香)的植物。

绍熙五年(1194),朱熹到今马尾区亭江镇长柄村的“龙津书院”讲学。该书院现为“朱子祠”(已重修)。该村为三国时东吴造船冶铁之地,宋时称“铁冶场”,后山有“龙潭”,留有朱熹“跃龙潭”等题刻,又称“龙柄村”。朱熹的同榜进士梁汝昌帮助他办学。梁汝昌,原永泰人,后迁到今仓山区梁厝村。该村与亭江长柄村仅一水之隔。其弟梁汝嘉与朱熹更是志同道合。他们或于梁厝村梅涧燕山,或于龙津书院相互切磋理学要旨。朱熹题“贻燕堂”匾赠其。期间朱熹还曾游塘湾而留下“仙苑晦翁书”之题刻。

位于今南台岛北隅林浦村有一座朱熹当年讲学的“濂江书院”。该书院为一栋双层楼阁,独具匠心的建筑形制,尽显古朴、庄重之感。书院留有朱熹所题“文明气象”四字题匾。当时朱熹曾避居其挚友城山郑湜家中。附近城门村有朱熹题刻的《岩屏》诗曰:青碧晋奇胜,登高四望平。六光笼雾障,佳气列云屏。结屋宁棲鹤,纹苔却照萤。藏书多乐事,奕叶踵芳声。

在今仓山区建新镇的凤岗,有俗称文昌祠的“凤岗书院”。据说朱熹也曾来此讲学,休息时他坐在书院庭中,品尝凤岗乡的荔枝,赞不绝口,并撰一副对联:“本地风光,曾评荔子;当门山道,恰对莲花。”在福州西郊环峰山上曾有“挹山”楷书,旁款“晦翁”,但此题刻已毁。在现建新镇洪塘村闽江边沙洲上的金山寺还有朱熹题的一副对联:“日夜长浮不用千篙争上水,乾坤屹立独能一柱砥中流。”

庆元二年(1196)至庆元六年,朱熹曾到今长乐区潭头镇二刘村龙峰岩下的“龙峰书院”讲学。《朱子全书》卷八,朱熹《跋刘世南行状》云:“长乐刘砥及弟刘砺,相与来学,累年于兹,更历变故,志尚愈坚。”并大书“读书处”字勒于石。现龙峰书院里供着朱熹的画像两旁柱子上有朱熹手写的对联:“鸢飞月窟地,鱼跃海中天。”书院大门上镌刻着朱熹手书的楹联:“日月两轮天地眼,诗书万卷古人心。”龙峰岩因朱熹,故又叫晦翁岩、二刘岩、三贤祠、朱子岩、三宝岩等,其人文景观十分可观。今长乐区湖南镇过洋村还有朱熹为龙翔峰题刻的“豹变喦”三字。

另外,长乐民间传说,朱熹当年还从二刘村辗转到今长乐区江田镇三溪村讲学(后称紫阳阁)。他见山上只有松、梅二友,便吩咐刘砥兄弟从晦翁岩移来一丛绿竹来种。每天朱熹讲学之后,将写字时剩下的余墨、洗砚水倒在竹丛上。日久天长,竹子就被染成黑的了,连新生的竹子也墨绿如漆。三溪紫阳阁外至今仍种有墨竹。

鼓山“天风海涛”石刻

在此期间,朱熹又一次登上鼓山,看到绍熙二年(1191)九月赵汝愚再知福州时,为其所作的行书题刻七律一首,其中有“故人契阔情何厚,禅客飘零事已灰”句,知是针对自己此前登鼓山时勒石怀友之作而做的酬答,想起挚友赵汝愚蒙冤被贬,庆元二年(1196)正月二十日横死途中,不禁悲从心来,便将其诗中颔联“江月不随流水去,天风直送海涛来”的“天风”“海涛”两词组合在一起,亲自题写了“天风海涛晦翁为子直书”镌刻在鼓山绝顶峰上,且后人因此又于此建了“天风海涛亭”。这段时间,朱熹还为今长乐区古槐镇北湖村《福湖郑氏宗谱》写过序,并应邀到航城镇洋屿村南忠郑氏祠堂参观,写有瞻仰祠堂的诗。

庆元三年(1197),朱熹曾在福州地区一些县流寓或游历。

位于今晋安区竹屿村的“竹林精舍”,后改为书院,可能为区别建阳朱熹的竹林书院,特称为东野竹林书院,今为“竹林境”。陈衍《闽侯县志》曰:“朱子作竹林精舍成,遗榦书,有‘他时便可请直卿代即讲席’之语”,可证竹林精舍为朱熹所办,主讲为其弟子黄榦。

位于晋安区岭头乡石牌村的“高峰书院”,为黄榦所创办,朱熹曾到此讲学。黄榦“丁母忧”,学者从之讲学于墓庐。黄榦的父亲黄瑀先葬于庖羲谷,今江南竹屿。据说朱熹亲自为他选择墓地。待其妻丧后亦葬于此。当时因避“党禁”,黄榦避迹于此守墓,因此办高峰书院,后书院毁。近年已由黄氏宗亲重建,并在原址发现有许多宋代的遗物和原书院的墓址。至今在石牌村尚有朱熹手迹“华峰”二字石刻。据说在皇帝洞景区内还有朱熹讲学台。

位于福州北峰岭头乡前洋村长萁岭的“贤场书院”,其前洋即由“贤场”的谐音而来的。当年朱熹在此讲学作有《题莲花峰》诗两首。

其一:群峰相接连,断处秋云起。云起山更深,咫寸悉千里。

其二:流云绕空山,绝壁上苍翠。应有采芝人,相期烟雨外。

位于今闽清县梅城的“梅溪书院”,据清林逸编的《侯官地方志》载:“郑性之少年家贫,得母亲倪氏恤,入梅溪书院,师承朱子。”郑性之出生于闽侯汤院村,朱熹到闽清居住在林学蒙、林学履兄弟处(龙门精舍)。此外闽清县东桥镇朱山村,当年朱熹在龙津(今东桥)讲学,见朱峰高耸青翠,流水曲折,云雾缭绕,而题“观云岫”三字勒于卧岩之上。清代在这里建朱子祠,纪念朱熹来梅讲学。

另据清道光《重纂福建通志》记载:“朱文公于伪学之禁避迹无定所。其于闽清凡数至所历名胜题识殆遍。如广济岩之‘溪山第一’、白岩之‘闽山岳祖’,皆其亲笔,现勒石备存”。相传当时闽清梅溪两岸普植梅树,素有“梅花十里地”之称。朱熹来到这里见山水清幽,梅开花香,便泼墨挥毫用行楷题刻“梅溪晦翁”。该题刻在梅城台山脚下梅溪先农坛崖壁。下祝乡后峰与古田山水相连,陆路相通,至今仍留有一段石板铺就的古驿道。当年朱熹游学四方,从古田来闽清多由此经过,一次他途经后峰,见曲径通幽,云雾缭绕,便在墩狮岩上落墨“留云”二字题刻。

在今永泰县盖洋乡赤岭村暗亭寺,朱熹也曾避迹于此。期间朱熹曾留下一上联:“暗潭水涌天心月”,求对下联,直到明末中仙举人张孝先巧续“转山石卷岭头云”。如今这副对联书写在寺院大门前。

庆元三年(1197),年已六十八岁的朱熹约于三月下旬应弟子林用中、林允中和余偶、余范等人力邀,前往古田杉洋“蓝田书院”聚星台及擢秀、螺峰书院讲学,从游者夥。他们从闽北乘船南下抵达水口,朱熹感时而作《水口行舟》二首,借景表达了作者在逆境中的达观态度。

其一:昨夜扁舟雨一蓑,满江风浪夜如何。今朝试卷孤蓬看,依旧青山绿水多。

其二:郁郁层峦夹岸青,春山绿水去无声。烟波一棹知何时,鶗鴂两山相对鸣。

同年五六月,朱熹由宁德经连江,应开国男黄榆之邀到罗源作短暂之旅并讲学。同时受黄榆委托为《三黄世家传》家谱作序,并为黄家祠堂题写“三黄世家”匾额。期间朱熹曾借罗源县圣水寺客堂讲学,后以客堂称“文公书院”,留有朱熹手书“南石古道”四字于堂,并题联一幅:“圣水得源头,方知我佛本经不存贝叶;登山见真面,益信众生自性各有莲花。”这是其心情愉悦时的诠释。

在罗源朱熹还游历了莲花山和洞宫山,留下了《天庆观》诗一首和一副对联。

诗曰:石楼云卧对江城,城角吟霞永夜清。料得南枝正愁绝,不堪闻此断肠声。

联曰:听法居然石点头,寻僧但觉云生脚。

庆元年间,朱熹还曾到闽侯县青口镇杨厝村龟山阁讲学。这不得不提到其师徒关系了。朱熹31岁拜理学家李桐为师,而李桐又是杨时的弟子罗从彦的学生。因此,朱熹可以说是杨时的三传弟子。而杨时正是杨厝村杨氏乡民的先祖。因此朱熹是带着深厚的师友情谊来此讲学,并吊先贤的。据说朱熹到此讲学时,既惊叹于龟山阁周边的钟灵毓秀之风光,又欣喜看到了理学先辈的后人在此繁衍生息,便挥毫写下了“鸢飞鱼跃”题匾赠予杨氏后人。可惜该匾在“文革”中被窃,后人只好凭记忆又摹了一块新匾悬于阁中。

庆元五年(1199)四月,朱熹与其徒刘砥、刘砺等由长乐到连江县潘渡、贵安、朱步、仙山等地讲学。其间在游览潘渡经七里岭时,深感国势日非,回想自己的遭遇,不禁百感交集,潸然泪下,遂在一块石岩上题刻“陟岵”二字。

庆元六年(1200)三月,朱熹病逝于建阳考亭。在其七十一年的生命中,前后有近六十年断断续续的时间在福州留下了他星星点点的足迹,不遗余力地传播理学思想,深得人们的敬仰。

(作者原单位:市人大常委会)