作者:林国清

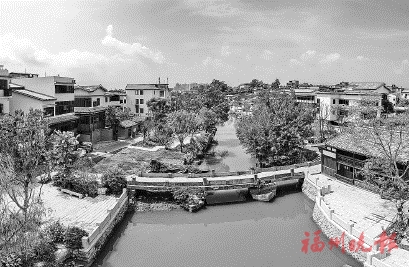

阳岐严复故里。林双伟/摄

一

清咸丰三年十二月初十,严复出生于福州闽垣之南台苍霞洲严氏医寓(另说:出生于侯官县之阳岐乡)。他的先祖严怀英原是河南省固始人氏,唐天祐年间,随王审知兄弟入闽,以其军功晋秩朝请大夫,后“以阳岐山多灵石,水无浊流,天然明秀,为人文荟萃之乡,遂卜居焉”。

严怀英为入闽严氏始祖,至二十五世,有严焕然,为嘉庆举人。另有严秉符,以医为业。有趣的是,至二十六世,严秉符的长子严振先也同样是以医为业,次子严厚甫则中了举人。所以二十七世的严复,算得上是书香人家,又算得上医林世家的“双料货”,他的家世是很能够拿得出来的金字招牌。

严怀英在阳岐乡盖有一座很体面的大房子,有直匾曰:大夫第。严复承着祖荫,在大夫第里分有两间房子。尽管是小屋披榭,但勉强可以栖身,因此严复对于严氏家族和阳岐故乡就特别有感情。比如说他的初名:严传初,就是严格按照严氏族谱的“传”字辈来命名的。以后他又“字又陵,名复”,也是因为汉代的时候,严家出过一个叫“严子陵”的人。他希望他是第二个“严子陵”,或者说是严子陵复出吧。

大夫第的旁边有一条小巷通往严氏宗祠,全是石头铺成的台阶,叫“阶道巷”。以后严复又字“几道”,就是由怀念“阶道巷”而来的。民国十年(1921年),他回阳岐乡尚书庙写了“十万家,饭美鱼香,唯神之赐;百余乡,风清魔伏,为民所依”的楹联,就盖有“严复”和“几道之印”两颗印。他甚至亲自为自己的墓碑题字“严几道先生之寿域”。

二

阳岐乡有极其悠久的历史,早在唐朝的时候,除了严怀英以阳岐的山水之美,择以居之外,还有唐代的大学问家

阳岐江又称“陶江”,所以民国时,严复自称“天演学家陶江阳岐严氏”,并刻有闲章。这是严复乡情使然。

按中国的传统文化,水之南者称“阳”,水之北者称“阴”。阳岐乡在乌龙江的南岸,所以称“阳岐”,彼岸还有称“阴岐”的乡村呢!

阳岐乡为古代福州南驿道的重要渡口。明万历四十年(1612年)福州南驿道改设官路。

《榕城考古略》说:“寻复行峡江路,而阳崎遂废。惟兴化肩贩,从永福辜岭至大樟,顺流抵阳崎为捷径云。”所以阳岐行者络绎不绝,一直都很热闹。明黄玄有《渡阳岐江》诗:“暝色入长江,江帆疾如鸟。空山白云外,一望更何有?飒杳飞雨来,萧条夕阳后。孤灯照寒舻,且复醉杯酒。长江沧浪曲,远应沧浪叟。岸古崖木深,沙明暮潮吼。发蒙春意深,去路离情厚。何处有僧庐,残钟到溪口。”

阳岐有上岐和下岐之分。上岐在伯仲山上,下岐临乌龙江。严复的“大夫第”就在伯仲山上。门前有一条小河,叫阳岐河,婉婉然从上岐流到下岐,注入乌龙江。村里李花如雪,数里不断。严复有《梦想阳崎山》诗:“门前一泓水,潮至势迟迟。不复忧流直,回澜有石崎。结庐托人境,翳翳西颓日。何当伯仲山,风帆收一一。”清叶大庄也有《阳崎杂事诗》:“上崎水合下崎流,背水柴门面水楼。上番李花连下番,夹江晴雪送扁舟。”最难得的是,阳岐江里产有许多的鱼类,乡里种有许多的龙眼和柑桔树。清陈衍《除夕前二日与几道话陶江风物兼示雪农》诗:“与子江乡忆岁阑,瓦楞刀鲚木奴丹。玉屏李坨皆诗料,秋树林岩久坠欢。且住为佳居易录,苦多去日远游冠。君房端是严光友,酷嗜腐儒风味酸。”

在上岐和下岐间的阳岐河上,还有一座宋代的古桥,因为有五个水门,俗称“五门桥”,宋元祐四年(1089年)尼戒圆募造。明重修时,栏板上刻有“午桥古迹”四个大字。据叶大庄《阳岐石刻记》说:“午桥又称五门桥,元祐四年建,每石俱有刻字,笔势似蔡君谟。”蔡君谟即蔡襄也,是时为福州太守。叶大庄有诗曰:“午桥人唤五门桥,元祐题名字未消。想得落成洒酒日,富韩司马正当朝。”

从上岐过午桥有玉屏山、李坨山,彼此相连,实仅有一座小山而已。据说为古代李姓所居,故称“李坨山”。山上苍苍翠翠,如一座玉屏风,所以称“玉屏山”。有“玉屏山庄”,又称“玉屏山馆”或“写经斋”,为担任过清代江苏邳州知州的叶大庄所建。山庄环玉屏山而列,有十几座之多,外面有“护馆小河”环卫,内有鱼池假山之胜,十分精雅深幽,为福州少有的园林建筑。

据说布政使龚易图想用千金购买李坨一丘营建别墅,但叶大庄就是不卖。叶大庄回乡就住在玉屏山庄里,十分得意,特写诗曰:“村人迎归船,书箧两奴运。晚潮风又热,到门廿里近。荔枝惜已迟,龙眼啖不尽。蛤田疍屋间,浪花绿接畛。数千桔柚林,园翁半族亲。”又有写阳岐乡风情的诗曰:“崎角山光近酒坊,神鸦来往竹成行。不知何氏詹丞相,消受渔郎一瓣香。”“环流碧玉汇方塘,双树青青覆庙堂。祭社先生乡有典,瓣香罗拜鲚鱼王。”两首诗都写得十分潇洒、浪漫。

严复和叶大庄是朋友又是同乡。有一次,他们一起南下回乡,就住在玉屏山馆里,享受着“数千桔柚林,园翁半族亲”的日子。严复非常喜欢玉屏山庄。1918年,严复回乡为三子严叔夏完婚,尽管福建省督军李厚基已经替他在郎官巷买了一套房子,但他还是执意要购买“玉屏山庄”中的一座房子,做为“新房”。就在这座房子里,严家办了三十一桌酒席,演了十场大戏,大宴宾客。

阳岐乡的崎角山麓有一座“尚书庙”,祀宋民族英雄陈文龙。严复十分崇拜陈文龙的民族气节,趁着这一次回乡,作《启募缘》,要重建和扩建尚书庙为尚书祖庙。他慷慨首捐二千元,还力促李厚基“乐捐”三千元。

1920年,严复第二次回福州避暑,尚书祖庙已基本完工。他很是高兴,一口气写了四首诗,其中后两首写道:“权利纷争事总非,乱来十日见周围。天公应惜炎黄尽,何日人间有六飞?”“天水亡来六百年,精灵犹得接前贤。而今庙貌重新了,帐里英风总肃然。”

三

严复回乡,总是激情澎湃。他写有《怀阳岐》诗说:“不返阳岐廿载强,李坨依旧挂斜阳。鳌头山好浮佳气,崎角风微簇野航。水鸟飞来还径去,黄梅香远最难忘。何从更作莼鲈语,东海如今已种桑。”

鳌头山是严复最钟爱的一座小山,在上岐村东北面,若鳌鱼之首,因此称“鳌头”。山前有小河盘绕,后有松山环抱,又左有石岗,右有池塘,四季花香氤氲。

“鳌头山好浮佳气”,严复生前亲自为自己在此选择的葬身之地书曰“惟适之安”四个字。1921年,严复病逝。第二年就葬在鳌头山上。好友陈宝琛为他写的《墓志铭》曰:“旗山龙渡岐水东,玉屏耸张灵所钟。绎新籀古析以中,方言扬云论谭充。千辟弗试千越峰,媳梦登天悲回风。飞火怒销扇金铜,鲸去鼍跋陆变江。鸱犹阅世君非朦,咽理归此万年宫。”这里算是严复的故乡难忘情结的最后归宿吧!1986年,鳌头山上的严复墓被列为福建省文物保护单位。

也许是故乡的山水有灵气,严复从小就很聪明。有一回,邻居在打井,五岁的他悄悄爬上井架,往下一望,高兴得不得了,大喊起来:“这井好圆好圆啊!”母亲知道了吓得半死,责备他说不能爬得那么高。谁知初生牛犊不怕虎,他竟然争辩说:“不爬那么高,怎么知道井是那么圆的?”父亲严振先为此很是高兴,心里想:这孩子有悟性。于是早早就送他到私塾斋馆里接受启蒙教育。先后师从数人,老师们总觉得他的脑子虽然聪明,但过分了,调皮得很难训教,都把他退了回来。清同治元年(1862年),严复已经9岁。无奈之下,严振先只好把他送到阳岐乡去,让他的五叔调教。

严复的五叔叫严恭寅,字煃昌,号厚甫,秀才出身,但未中举(一直至清光绪己卯才中举人),因此郁郁不得志,临时在阳岐乡办一家私塾斋,课读生童。严复回乡上了五叔的斋馆,可以说是适逢其时了。但严厚甫也不喜欢教读这个亲侄子。有一次,严厚甫讲课,信口开河说:“史曰:君为臣纲。君叫臣死,臣不死不忠。宋武穆岳鹏举死于风波亭,真可谓是忠君事国,百世流芳。”话还没说完,严复就站起来说:“不对不对,岳飞死得太惨了。不是说君为轻,民为本;君为船,民为水。水可载舟,水也可覆舟。君怎能为纲?”严厚甫答不上话,一气之下把书桌都掀翻了。之后说什么都要让严复另请高贤。

四

严复在阳岐还没有一年时间,不得不再回到苍霞洲父亲的医馆里去。父亲一边替病人诊病,一边乘暇教严复写写字,读读《医宗金鉴》之类的书,权且过了一些日子。好在天无绝人之路,没多久,却有人主动找上门来。此人姓黄名宗彝,字少岩,义序乡人,学识渊博,思想开阔,著有《闽方言》等书。他听说严复有如此这般的遭遇,倒觉得是为师者的不是,有信心要教好严复,并给严复取了一个新名字叫严宗光,取光宗耀祖之意。

黄宗彝的私塾是租在一家戏班的楼上。白天,戏班要排演练习,锣鼓喧天,自然会影响楼上的读书。于是,黄宗彝让严复“苦其心志,劳其筋骨”,白天先睡觉,待到晚上,戏班外出演戏了,师生才正儿八经地正襟危坐,各自做好自己的功课。

黄宗彝不但时间抓得紧,而且督课更是严。所授内容也不限于经书,甚至都教了许多明代东林党的学问。有一次,黄宗彝出了一个题目叫鱼水论。严复想起同五叔辩论君臣的事,心里犹有不服之气,便提起笔,一气呵成一篇文章曰:“鱼无水不活,水无鱼不流。鱼者君也,水者臣也。”洋洋洒洒写了几百个字。最后说:“贤明圣世,君臣欢得。君绝不叫臣死,臣必忠于君也!”黄老师看了连声叫好,而且大受感动说:“写得好,写得好。老师和学生也是这个道理。老师和学生要教学相长。老师要做学生的榜样,学生才能有榜样可学。”黄宗彝抽一口芙蓉膏,此刻说到激动的时候,一手提起烟枪,用力地向窗外扔去,口里喋喋不休地说:“这烟,我也不抽了!”自此,严复和黄老师的感情一日比一日深。可是,天不假年,黄宗彝不幸染病不能继续执教。弥留之际,他把儿子黄孟修找来,断断续续地说:“爹最不放心的是严宗光的学业,他是可造之才,恨不得把我所学都传给他。可是不行。你好歹也是拔贡出身,你要承继为父之志,好好教读严宗光,好让他光宗耀祖,报效国家。”说罢,还不肯咽气,握住严复的手,但已经不能说话,就这样牵着严复的手,离开了人间。

对于黄宗彝父子的谆谆教导,严复也是最最不能忘记的。他后来回忆说:“自束发就傅以来,所读书自《三字经》至二十七史,凡无往不闻君臣之义,以其耳熟,遂若无足深言,无可思忖也者。”黄宗彝的启蒙教育,对后来严复觉世牖民的抱负、强烈的忧患意识、甲午战争后对专制政治的猛烈批判等都起到了重要的作用。

可是,也就在黄宗彝病逝的这一年,福州霍乱疫病横行,严复的父亲严振先在一次抢救霍乱病人时被传染,不治身亡。严复一家人的生活一下子降到了谷底。他不但读不成书,连吃饭都成了问题,只好再回到阳岐的“大夫第”去,住在披谢里,靠着母亲做一些女红,挣一些小钱,艰难度日。以后严复回忆说:“我生十四龄,阿父即见背。家贫有质劵,赙钱不充债。陟冈则无兄,同谷歌有妹。慈母于此时,十指作耕耒。上掩先人骸,下养儿女大。富贵生死间,饱阅亲知态。门户支已难,往往遭无赖。五更寡妇哭,闻者坠心肺。”这是清同治五年(1866年)8月的事,严复自此学馆中辍,放弃了走科举之路。

《福州晚报》(2022年11月30日 A07版 闽海神州)