闽江万寿桥

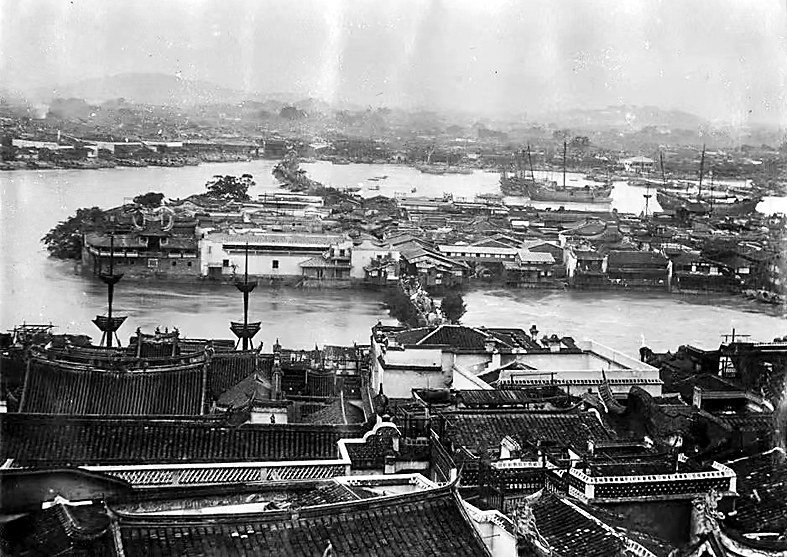

1900年中洲岛照片。

万寿桥

位于闽江北支南台江,原系渡口,江面辽阔,两岸间隔三里。北岸即为今的下杭路,靠渡船济渡。北宋末年,流沙淤塞,冲积成许多洲渚,其中楞岩洲(即今中亭街)正当渡船航道,潮小时便不能过渡。宋元祐八年(1093年),当时福州太守王祖道调集民工造舟为梁,横跨江南,以楞岩洲为中点,南桥2500尺,用舟100只;北桥500尺,用舟20只;用粗大绳缆紧固于江中的18根石柱上,船上铺以木板,两边各有栏杆。两座浮桥长3000尺(约一公里),历时一年,绍圣元年(1094年)10月完成。尔后10年,江的南面又出现一个沙洲(即今中洲),将江南分成三支,乃调整浮桥,分成北、中、南三座,北桥用船16只,中桥用船73只,南桥用船13只。意大利旅行家马可·波罗描绘说:“这城的一边,有一条一英里宽的大河,河上有一座美丽的长桥,建筑在木筏上面,横跨河上”。宋代爱国诗人陆游《渡浮桥至南台》:“九轨徐行怒涛上,千艘横系大江心”。这正是对劳动人民征服闽江天险,架设南台浮桥的赞颂。由于江阔流急,风大浪高,浮桥时被冲垮。宋崇宁二年(1103年),王祖道再任福州知州时,又发起募建石桥,绍兴十一年(1141年),将浮桥改为石墩桥,用石条叠砌,矗立江中,左右无护栏,江阔水深,桥长且窄,往来行人不便。

元大德七年(1303年)负责管理浮桥的万寿寺僧王法助看到过往行人极不安全,乃立志创建石桥,经奏闻皇帝,奉旨募款建造。工程中途,法助逝世,由其徒继之。由于工程浩大,历经20年时间,于元至治二年(1322年)建成,全长391米,宽4.5米,桥下有37孔水道,整座桥梁结构特殊,桥的基础是先在石墩基础周围沉下井形木框,然后在木框内填以石头,为了稳定基础,在沿桥轴线抛填大量石块。桥墩高5米,长石条乾砌,墩的上下游形成三角分水头,三角部略向上翘,宛如船状,以利防止漂浮物的撞击排水导流。桥面采用石墩石梁,每孔间叠架两根长9~10米,1米见方,重达40吨的大石梁,分置左右,间距3~4米,中间用厚20~30厘米的石板铺成。桥上两边砌以石护栏,刻有姿态各异的狮子。这座桥,从平面上看,有些弯曲,这是因施工时间长,木框基础受潮汐影响,上下移动所致。从总体上看,桥中线向上游凸出,形成一个大弧线,这是因当年建桥时已考虑到中洲分水关系,对桥的中线不易控制,只有让中线向上游作一弧线,才能控制桥位进行施工。桥落成后,为纪念王法助建桥功迹,命名为万寿桥,由元朝学士马祖常题写“万寿桥”三字刻于桥上。万寿桥桥梁的合理结构,中国著名桥梁学者罗英在《中国石桥》中说:“简支石桥的构造,采用石板石梁并用的尚未多见,福建万寿桥即采用这种特殊结构”。给予高度评价。

继万寿桥建成之后,江的南端也相继建成了石梁5孔,木梁4孔的木石混合结构的9孔桥梁,名江南桥。清乾隆十六年(1751年)被大水冲毁,乃由里人何际述、何际选兄弟独资捐建石桥,于翌年11月落成,桥长105米。

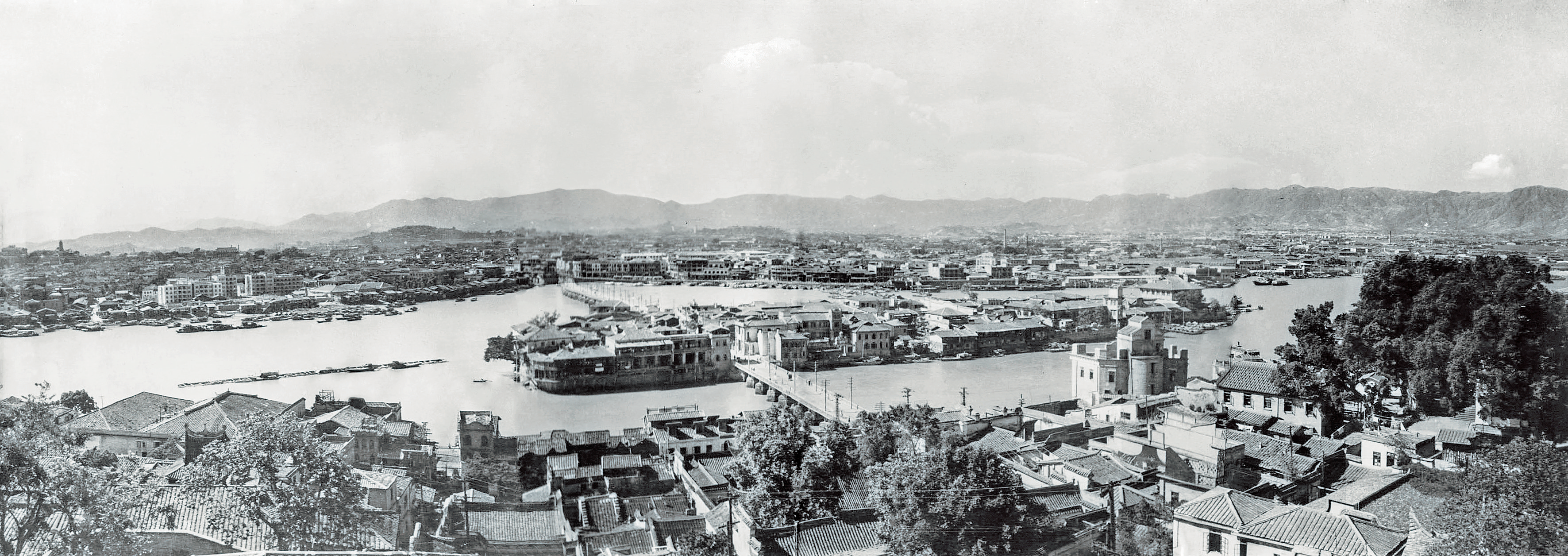

解放前的万寿桥。(资料图片)

福州解放大桥。记者 林双伟 摄

解放大桥

解放大桥,横跨闽江,是福建省南北交通的要道,由原万寿桥和江南桥改建而成。为纪念中国人民解放战争的胜利,更名为解放大桥。万寿桥和江南桥原系人行桥,民国19年(1930年)为了发展交通,进行改建,由日本大和工业合资会社承包,工程于1930年12月动工,1931年12月竣工。工程经费14万余元,由出卖江滨新填地皮所得偿付。江滨新填地皮是1929年,在万寿桥下游原台江路内侧码头前面至今闽江驳岸之间,运沙填筑而成。前后用了4年时间筑成新地面积130亩。在填筑地皮时万寿桥北端被填去5孔,并临江岸建造6个简易小码头,可以靠泊一般船只。这次改建,在原石梁结构基础上加建钢筋混凝土结构,在旧石梁外边每孔现浇钢筋混凝土主梁两根,梁距中至中5米,梁高1.9米;中间浇小纵梁两根,梁距中至中18米,梁高0.8米;梁端部直接浇筑在石砌桥墩上,主副纵梁之间再用横梁联系。桥面铺筑钢筋混凝土,厚30厘米。改建后的万寿桥和江南桥仍为中洲所隔开,万寿桥长335米,江南桥长94.5米,两桥宽度均为9米,其中车行道6米,两旁人行道各1.5米。但工程质量差,改建竣工时,由建设厅组织验收,发现车道凹凸不平,主梁下垂,下缘开裂,钢筋裸露,虽经提出,但不了了之。

新中国成立后,随着交通事业的不断发展,旧桥再次进行改建。改建前钻探资料说明为木排筏基础。1970年9月动工,翌年元旦竣工。总投资45万元。由市革委会解放大桥工程指挥部(临时机构)负责指挥,市政工程处(市政工程公司前身)负责施工,市吊装公司、建筑公司以及福州军区工程兵派员援助。改建工程采取“桥上架桥”的方式,跨越中洲,把万寿,江南两桥连成一体,全长558.1米。为提高通过能力,加大桥宽为11米,其中车行道8米,人行道各1.5米,比改建前增宽2米。为保证洪水期间交通畅通,提高桥面标高,桥身高13.69米,比改建前增高4米,梁底标高一般为8.9米,遇洪水时不会淹没桥面。载重为汽—10级。原万寿桥保留29孔,其中有预应力钢筋混凝土简支梁1孔,作为通航孔,改善桥下通航条件,跨径38米,梁底标高11.2米,使300吨以下船只可以顺利往来,解决了万寿桥600多年来碍航的问题。另有钢筋混凝土简支梁2孔,跨径分别为13.4米和15.1米。其他均为双曲拱,孔径6.95米至12.42米不等。改建后的解放大桥,保留了元朝的石板桥,民国的钢筋混凝土梁结构,在同一座桥上留存三个时代的桥梁特点,这在中国建桥史上尚属少见。

(本文来源:《福州市城乡建设志》)