作者:孟丰敏

林浦村是一座历史悠久、人文底蕴深厚的水乡,位于福州市仓山区南台岛东北部。村外一弯月牙似的濂江,与闽江连缀如环,环中一岛即闽江会展岛。岛上海峡国际会展中心,隔江与林浦泰山宫(宋帝行宫)正面相望。

濂江由西向东流,从鼓山大桥,经潘墩路、南宋断桥、大小沙洲、泰山宫、邵歧渡(码头),至南江滨东大道止。站在断桥外的河畔,向东远眺,一幅月上水乡的画面。一泓清流,明瑟可爱,近处大沙洲与断桥隔江相望。洲上密植花木果树,稚绿娇红荫翳着老旧的柴厝,远望,一片浮云前的林外野人家。断桥桥墩两侧各卧一株大榕树,均为树龄200 多年的老榕,枝繁叶茂,密密实实地裹住了断桥上的清代水神庙(马相公庙)。

林浦村

断桥和大沙洲之间的河面,垂枝下停泊着两条扁豆似的杉木船,便于两岸往返。船身漆为蓝色,却已被岁月和河流洗得发旧,另一些杉木船则星星点点泊于岸边和古渡旁,阳光下,轻摇着波光粼粼的闽江水。小沙洲与邵岐渡斜对,树上泊满了白鹭,遥望犹似盛开的栀子花。河边聚集着大量的白鹭,不时凌空优雅飞舞,宛若洛神凌波微步。邵歧渡只剩几级台阶,模糊了 800 年前那段遥远而重大的历史。远一点,濂江与闽江的交汇处,中亘一桥,即南江滨东大道,连接了会展岛和林浦村,也拦住了高大的船只驶入濂江。天边,巍巍鼓山犹如一痕水墨,自然秀丽风光真乃人间胜景。

林浦又称作濂浦。据说濂为连,即最早聚居此地的连姓人家。浦即江。濂浦更名为林浦,因村内的林氏家族人丁兴旺、人才辈出,明朝诞生了林元美为首的“七科八进士”,林瀚为首的“三代五尚书”。这是隋唐开科取士 1400 多年来的盛况,令林浦成为一座旺福的村落。

林浦为何如此旺福呢?一抹淡金色的冬日阳光从我的书房窗前掠过,似乎照见了一个特殊的时代——南宋。那时,福州对外贸易繁荣,已是东南大都会,距皇都临安最近、离中原战场最远,成为中原人士心目中的“有福之州”“世外桃源”。大量西外宗人(皇族宗室人员)因此迁入福州生活。根据《淳熙三山志》卷 7 公廨类“西外宗正司”条记载:“绍兴三年诏西外宗正置司福州。”西外宗正司是管理西外宗室家族的,从洛阳迁至福州的开元寺太平院。这些宗室人员统一住在开元寺西南方向的敦宗院内。南宋 153 年间,福建建立了许多书院宣扬理学,考中进士者比北宋的 2600 人又翻了近一倍,有 4544 人,居全国进士总数前列。

绍兴三年(1133),对福州历史是一个十分重要的年份。西外宗室人员从洛阳移至扬州、高邮军,最后确定迁至世外桃源的有福之州安居。他们坐船从东海进入闽江,在林浦村的邵岐渡上岸。当时林浦村已是一座富饶美丽的小村。村里有一座兴建于唐朝的瑞迹寺。瑞迹寺旁有一块大石头,据说李铁拐下凡休息时,在石头上跳了两下,结果留下两块脚印凹陷,是曰“瑞迹”。“瑞迹”对南宋避难的宗室人员而言意味着神助的吉兆。

绍兴三年(1133),林浦村造了一座十分宏伟的大桥,且完全依照宋式桥梁建造工艺建成,堪称福州地区宋式平梁石桥最为珍贵的标本。这座桥由 3 条巨石并排铺设,每条巨石长 9 米。原桥长 22 米,宽 2.7 米,2 墩 2 孔,桥孔宽 8 米。当年,这座桥为福州桥梁之最,在全国亦为罕见,比闽江万寿桥 ( 建于 1302~1322 年 ) 早 190年,比河口万寿桥 ( 建于 1668 年 ) 早 535 年。如今,这座古石桥成了断桥,留下一个难解之谜。不少人好奇,如此偏远的小村落里,建一座全国罕见的大桥,没有连接到大沙洲,又建在陆地上,有何用处?

邵岐渡

断桥

当地老村民告诉我,断桥边的池塘,原是濂江,经过断桥底。朝代更迭,濂江日渐被人为填埋,形成今天的陆地。断桥被村民称作“风水桥”,乃因林浦村里有一座狮山,形似母狮,魁歧村北的山貌似公狮,林浦西北面潘墩村的球山像狮球,此三者形成“双狮戏球”之势,风水极佳。由于两“狮”之间有江水相隔,故特于江边建“鹊桥”,引对岸的公狮过江与母狮相会,以求林浦村兴旺发达。这只是一个美丽的传说。

南宋时期的濂江比现在宽阔得多,流水湍急,为了避免小船在江中倾覆,就兴建了大石桥,不仅能减缓河水流速,使江面平和,也利于舟行,同时便于百姓步行通往大沙洲。然困于资金和造桥技术有限,只能建到河中间,留待以后续建到大沙洲。福州仓山的万寿桥当年也是如此,由于台江和仓山之间的闽江江面太宽阔,1302 年先从台江修建到中洲岛,1322 年再从中洲岛建江南桥到仓山。

没等林浦的“鹊桥”修到大沙洲,南宋灭亡了,留下这座没有修完的桥,成为一个难解之谜。如今人们到断桥边,依然只能换乘杉木船渡河到大沙洲。断桥不再是鹊桥,公狮大概再没机会过桥与母狮相会。

此人间“鹊桥”的建造者是谁呢?断桥上石刻文字记载:“巨宋绍兴三年,岁次癸丑,八月辛酉,朔二十六日戊申作,都管干林康、林元均洎诸劝首等。林应儿舍小梁三条,林应郎舍大梁一条。邵谦、僧光涌各舍小梁一条。”

林浦村最初的居民以疍民为主。北宋福州疍民对外贸易繁盛,成了富甲一方的海商,令福州成了“东南大都会”。当年,村内富有的疍民捐款建造一座大石桥不算难事。但是,断桥建造时间和西外宗正司设立福州时间吻合,或许与西外宗室人员迁入福州,从这里上岸有关,且石刻文字中提到了“都管干”三字,此乃南宋军队的官职。

当年,林军官带领富有的村民建桥,应是迎合官方和宗室要求,体现这座富饶村落的豪门气派。然而,南宋的“鹊桥”犹如南宋王朝的断裂,在一次地震中,因桥上的一段石墩落入江中,成了“断桥”。谁能想到,断桥不曾引渡南宋宗族从乱世走向太平,反而随着南宋灭亡,成了千古之谜呢?

断桥往东行,在泰山宫的河边有几级台阶,岸边浮着一小块覆盖着水泥的大泡沫,因为泡沫材质坚硬,犹似一个浮板,浮板一侧有铁栏杆防护。如果不是它浮动时露出与台阶之间的小缝隙,乍看之下,以为与台阶是一个整体,就像一个小码头。这块浮板也算是一只浮舟,方便村民过江去小沙洲,所以用铁链和缰绳系在台阶的铁栏杆上。那么,你能想象得到,这即是邵岐渡吗?它可是宋代福州一座非同凡响的大码头。南宋初年,宗室贵族由此上岸避难求福,南宋末年,益王赵昰又由此上岸称帝。可惜,如此重要的历史古渡,福州史料中难觅片言只语。村民只叫它“码头”,不知它的名字叫“邵岐渡”,江边也没有立碑文说明。

泰山宫

宋朝,福州还有一个大码头是闽江边的上王码头,晚清到民国时称作泛船浦,即今天的泛船浦天主堂一带。明朝,福建市舶司正式在福州设立,琉球国来进贡的海船则停靠直渎新港了,即今天的台江新港的“河口渡”。这三个古渡码头,见证了福州辉煌的对外贸易史。

离邵岐渡不远,南江滨东大道江畔,有一座炭色的葫芦状花岗岩石塔。古代,塔被视为水道的航标之一。由此确认,闽江畔的林浦村在水运发达年代,是一个盛名远播的富饶水乡,建造邵歧渡,便是供走海路的海商由此进出和停泊海船。

宋朝,福州已是全国造船业中心。福州工匠造船手艺全国一流,能制造“三千斛”的大型海船。或许,西外宗室人员来福州坐的海船就是福州造的。至今林浦村民还喜欢制造杉木船,闲来飘于濂江上赏景散心,或划船作水上运动。

林浦村能成为福建历史名村,与南宋末帝在此设行宫有关。那是 1276 年。而南宋留在林浦村的仿佛是一段混乱的足迹。但南宋并不孱弱,1233 年 10 月,南宋统帅孟珙灭金抗蒙,增强了南宋的军事实力。但他去世后南宋朝廷便如正在倾倒崩塌的大厦,无可救药。1276 年,在临安被俘的谢太后要求陈宜中等投降归顺。陈宜中却带着年幼的二王出走,从林浦邵岐渡上岸后,驻跸林浦平山阁,屯兵于平山,而后到福州城内垂拱殿(原大都督府衙署),立益王赵昰为帝,称为端宗,改年号为“景炎”,加封广王赵昺为卫王。陈宜中为左丞相兼枢密使,都督诸路军马。李庭芝、文天祥为右丞相,陈文龙、刘黻参知政事,张世杰为枢密副使,陆秀夫签书枢密院事,福州府升为福安府,辖境相当于今福建省尤溪口以东的闽江流域和屏南、福安等市县以东地区,至1277 年复为福州。

这个流亡小朝廷传檄各地起兵抗元。但陈宜中与文天祥政见不同,将其排挤。元至正十四年(1354)五月,文天祥把在梅州组建的军队带回老家江西抗元,初战告捷。而林浦这边,陈宜中又与陆秀夫、张世杰不和,内部管理一片混乱。这个海上小朝廷流亡到广州时,端宗惊病而死,陈宜中便借口避走越南占城,留下张世杰和陆秀夫共同秉政。这时的文天祥军队因得不到张世杰等人的支持,势孤力单,且进攻江西又多方出击,没有统一指挥,久攻坚城,致兵力分散,终于失败,也不得不退到广州,上表自责,请求入朝,但不被获准。

南宋汉奸太多,大汉奸史天泽和长子史格、张柔与儿子张弘范都为灭宋立下“汗马功劳”。由于盗贼陈懿的出卖,文天祥在广州五坡岭再次被元军俘虏。关于这段历史,张弘范的墓志详细记载了他俘获南宋丞相文天祥、张世杰,灭南宋的详细经过。张弘范甚至在崖山石壁上刻“镇国大将军张弘范灭宋于此”,但后来有秀才在前面加了一个“宋”字,变成“宋张弘范灭宋于此”。

西辕门

文天祥面对忽必烈的利诱,宁死报国。而陈宜中作为逃兵不知所踪,成为千古之谜,但林浦村民却因他当年开米仓济民而感恩,专门为他建“宋陈公丞相祠”。

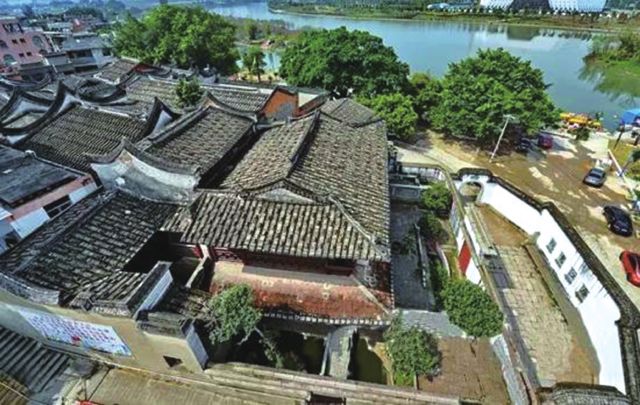

有了南宋末年重要政治事件的铺垫,林浦村里多了一座泰山宫。此因端宗赵昰暂居林浦,村中平山阁此后更名为泰山宫,为福州迄今仅存的王都行宫。元朝时,林浦百姓为了保护泰山宫,将“泰山宫”改为“泰山庙”,却是国内唯一一座不祀泰山而祀宋帝的庙宇。泰山宫正殿中间塑着南宋开国皇帝赵构,左右塑着赵昰、赵昺;正殿右边是总管殿,门上悬挂“平山福地”匾额,据说原为丞相陈宜中手书,后来人们耻于陈宜中避走越南占城当了逃兵,而用辛亥志士林之夏手迹取而代之。殿内祀文天祥、陆秀夫、张世杰等忠臣。正殿左边是天后宫。泰山宫门前的青石坪是当年文天祥操练水师的练兵台。泰山宫两边各有一个牌楼,即左右辕门。西辕门往西的一条石板路,据说是当年小皇帝走过的御道街。如今石板路已成水泥地,御道街的路径也已改变。

村内还保留了不少南宋末年文臣武将留下的遗迹,比如陈宜中、文天祥题写的“还我河山”“薰风陇”“锦绣谷”等摩崖石刻。

西辕门

林浦自深深地烙印了帝王的足迹后,便有了与以往完全不同的气象。1103 年至 1895 年近 800年的历史中,林浦村共出了 18 个进士,可谓“全国进士第一村”。明朝村里光宗耀祖的“七科八进士”“三代五尚书”的两户人家,为村里留下恢宏壮观的尚书文化遗迹:尚书里石牌坊、进士柴坊、林尚书家庙、林瀚故居、林瀚尚书墓、林瀚示裔孙摩崖题刻等。

这座旺福的月上水乡,值得学子来参观学习。2016 年冬夏,我两次带孩子来林浦参观,看到保留完好的北宋濂江书院,明白了林浦人才辈出的缘故。北宋时期经济发达的林浦村已十分重视人才教育,兴建了这座两层木构的大书院,筑巢引凤,成为朱熹女婿黄榦的讲学处。朱熹来福州看望女儿女婿时也在此讲学,并题写了“文明气象”四字,成为书院的珍宝。

(来源:《闽都文化》2018年第二期)