作者:吴晟

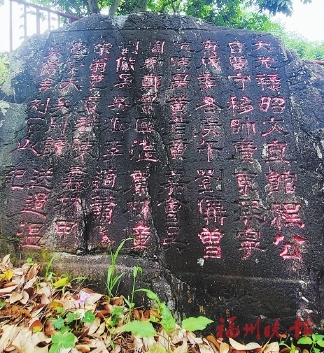

程师孟汤院石刻。

不知此泉发热于何时,只知它发掘于唐朝;不知“汤院”取名于何时,只知曾有一座汤泉寺院,最晚不晚于北宋。

因为程师孟来过。这个名字,福州人并不陌生,不少留存至今的生动印迹都与他有关,如光禄吟台。他是北宋名臣,苏州吴县人,以光禄卿身份出任福州知州,公务之暇,常在那一带游览形胜,吞吐诗文。附近的法祥寺僧人为记此雅事,遂于池边如印的巨石上,镌刻“光禄吟台”,四字篆书,似夺了半城风月。

又如“道山”,乃程知州登临乌山远眺全城,直呼此间气象,可比道家蓬莱三山,于是请“乌”让“道”,并修亭,更邀请文章大家曾巩撰写《道山亭记》。其实这座石山,早在唐朝,就被玄宗皇帝赐名“闽山”,而今,福州人都习惯叫它“乌山”。因山上多花岗岩,洗过千秋雨,涂过万年霜,待出头之日,面目已黑,福州方言称黑为“乌”,形象通俗。金口与绣口,有时也拗不过坊间之口。但山下那条车水马龙的“道山路”,还是让人记住了道山。程师孟为福州做了不少好事,百姓自发为他修建“生祠”就是明证。他还延续前任张伯玉的植榕事业,为后世,植一座碧绿的榕城。

程师孟在福州工作差不多三年吧,改知广州了。众友人送行,途经汤院,对着一众知友和滔滔闽江,想着南岭之南前路漫漫,又逢寒冬,恰遇温泉,少不了洗浴一番,唱和一番,流连一番。寺院旁边刚好有平整的岩壁一方,那就题刻一番,把送行的友人之名都记下来吧。

我顺着路边石径很快遇见了它,公元1070年的摩崖石刻。石面历久弥“乌”,字迹已被有心人描过红漆,斑斑点点,黑里透红,整齐的隶书横笔。

“大光禄昭文直馆程公,自闽守移帅广东,熙宁庚戌冬庚午刘偁、曾伉、陈昺、黄彥、黄嘉会、吴周卿、郑景回、湛庸、林璋、刘俨、吴杲卿、李适、萧承宗、翁芑、黄群、陈彝、林甲、刘康夫、吴开,饯送过温泉僧舍,刻石以记。”

右读直下共九排文字,简单交代了调任广州之事,应该是一个不漏地记下了送行者之名,这么多朋友送了这么长的路,足见程师孟不仅官声斐然,且人缘极佳。在本地,他还有一位好友,侯官人陈襄,在外地为官,有一次回乡祭祖,两人还同游了乌山。彼时陈襄应不在福州,不然也要来相送的吧。

陈襄乃理学先驱、一代儒宗,被李纲赞为立德立功立言三者兼备之人。他每到一方履职,必重一方教育,留下不少为政佳话,著名的“摸钟辨盗”就是他在福建浦城任上的断案实例。后来陈襄还借为宋神宗讲经之机,向朝廷举荐了33名官员,其中就有司马光、曾巩、苏家兄弟以及后来的理学宗师张载、程颢等人,皆为国之栋梁,可谓北宋官场伯乐。在程师孟赴任广州后两年,陈襄任杭州太守,成为苏轼的上司,两个文豪一抱拳,山色空蒙雨亦奇。

按理说,汤院村属于侯官县,算是陈襄的家山风物,同时又是“南北冠盖必憩此”的官道驿铺,他一定来过,也应该会留下诗文题刻,遗憾的是,并无记录。或许有,或许也如曾巩和李纲的题刻一样,早早湮没于萋萋芳草漫漫烟尘。

还好,李纲的诗流传了下来——“温冷泉源各自流,天教赐浴雪峰陬。众生尘垢何时尽,日日人间几度秋。”汤院村位于雪峰山余脉,故云“雪峰陬”,汤院寺也正是雪峰寺的廨院。李纲祖籍福建邵武,其父李夔也是官员,曾得时任建州知州的另一个福建人吕惠卿的赏识,后调任延安,在抵抗西夏入侵的战争中,屡立军功。少年李纲即随侍在侧,时常“骑绕城上”,十四岁的目光,就逼视着围城的敌军,逼视着边关的烽火和冷月。英勇抗敌,是他天生的使命,忠贞报国,深受世人的景仰。这位朱熹眼中的“一世伟人”,和福州缘分很深,深深的脚印和诗文,常绕着闽中秀丽的山水,以至于不少福州人觉得李纲是本地人,错也错得近乎人情,毕竟这里是他最后的归宿——李纲于1140年在福州楞严精舍去世,葬于当时的怀安,今天的闽侯。福州西湖边上有他的祠堂,距其700年后的另一位左海伟人题写了对联:“进退一身关社稷;英灵千古镇湖山。”

李纲还有一首吟咏此间温泉的诗:“玉池金屋浴兰芳,千古华清第一汤。何似此泉浇病叟,不妨更入荔枝乡。”荔枝是闽侯特产,盛夏果实,今日未见荔枝,却遇杨梅。从程师孟遗刻往东走二三十步,一棵硕大的杨梅树,立于石径旁,翠绿的枝叶间挂果如繁星,黄黄橙橙红红紫紫地闪烁着,诱人极了。那是我儿时最渴望的野果,下意识地伸手向上,轻摘一颗入口,甘甜略酸的滋味印证味蕾的记忆。寻访摩崖石刻的路上,和它久别重逢,甚是美好。

杨梅树下刚好就是一处石刻,正是上文提到的吕惠卿留下的,他官职高,当到宰相,是王安石变法中的关键人物,但两人却从情同父子走到反目成仇,甚是可惜。陈襄也反对他,多次上书弹劾。此间政见异同、宦海是非,非三五闲笔所能道清,且略过。是日,他是汤院的过客,刻写了六行楷书。

“温陵吕惠卿吉甫,宋熙宁四年辛亥十二月初八人过此,弟和卿、谅卿偕行。僧元欲令留名,乃书于石。”

温陵,即泉州,吉甫,是他的字,以公历推算,时间在1071年,晚程师孟一年,那时吕父去世,他尚在丁忧之期。僧元,也许就是汤泉寺院的住持,不知这位住持是不是另一处摩崖题诗的作者。就在吕惠卿石刻往下,也走二三十步吧,便见第三处石刻。汤院村保存至今的宋代石刻,也仅此三处。

这一处也是楷书,这么长的岁月也磨不掉柳体苍劲的撇捺,这是一首诗——

“世人尘垢清,田家禾稻秀。何惭千载闲,名落骊山后。百川寒有余,一水暖无极。洗尽来客尘,温温保常德。灵源一何燠,不与众流同。纵蕴天人学,安知造化功。住持沙门立。”

沙门即出家人,住持未留法名。诗句明白晓畅,畅若蕙风,暖似温泉,出世的精神藏于入世的身影,高远不失平易。石刻也未题时间,考古确认它也刻于宋代,不知和李纲的诗孰先孰后,两者同趣的是,都把汤院和华清池做了遥遥的比照,骊山金屋,那是帝王的温池,这里才是百姓的暖流。一僧一相,一心一念,总是苍生冷暖。

我站在怀抱石刻的山坡上,眼底是妩媚的闽江,江的两岸是伟岸的青山。地质史确定的风貌,以文化史的目光望去,自然是亘古不变的,变的只是一线,一线驿道变成一条公路;变的只是一片,一片古代的土屋木屋和草屋,变成现代的水泥石材和玻璃。还有当年的渡口,变身为露营地;来往的风帆,化作栖息的帐篷。此外,青山不改,绿水长流。

若青山是眉水是眸,那么,发掘温泉的唐朝工匠,题诗留刻的宋朝人物,巡山读刻的今日之我,都不过是山眉水目间的同一帧画面。以大观小,人生须臾。以人之寸光,回望来时路,又觉古道悠长。还好,前人留下了这些摩崖石刻,留下了历史的路标,或清晰,或朦胧。

《福州晚报》(2024年6月6日 A08版 兰花圃)