作者:方麒

高澍然(1774—1841),字时埜,号甘谷,晚号雨农。福建光泽人。

他一生经历清乾隆、嘉庆、道光三朝,其短暂仕宦生涯的“至高点”,是曾官至内阁中书、侍读。然因“宦、学不可兼”,他壮年即辞归不复仕进。史称其“生平喜居不竞之地,视名利无足动其心者”。

文如其人。高澍然主张“文贵载以气”,时人评“其文气静而体洁”,为“今之宗匠”。他以渊博学识、刚正秉性,肆力于古文辞、参与重要修志,而成为当时有名的古文大家、方志学家。

《抑快轩文集》

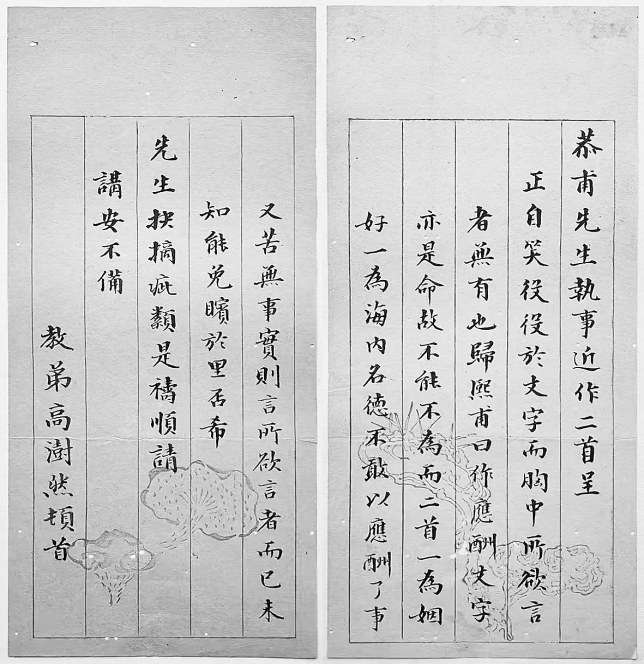

高澍然致陈寿祺信札

光泽文学世家

高澍然家族世居福建光泽县(今隶属南平市),是一个有良好文学之风濡养的家族。而这始自高澍然祖父辈的文学家风,不仅经世代绵延润泽自家后人,更因其延名师、“使同学”,而泽被、大有功于光泽士林。

高澍然祖父高经组,本就是个饱学之士。其有二子,长为高腾(1749—1807),次为高搏(1750—1822)。高腾即为高澍然之父。

为更好地教授儿孙,高经组还特意请来了当时颇具盛名的才子——进士黄堂、金荣镐等人先后来高氏家塾任教。这时期,高氏家塾里,不仅有高家人,还开放给其他光泽本地“士之才良者”,让他们同在此处受学而获益匪浅。高澍然后来在《光泽县志》中为黄堂立传时就有提及,从黄堂游者,有高腾、高搏、曾韶、高迪四人,曾韶(字夔堂)在乾隆三十五年(1770)中举,高腾与高迪则同在乾隆四十二年(1777)中举。

明时,光泽还甚少有功名在身、能著述之人。高经组后至高腾这一代,光泽籍士大夫及士子在经学、文学上渐渐崛起,逐步蜚声省内外,也令光泽县成为“邵武府中仅次于建宁县的人文中心”。

高腾除从学黄堂外,为诸生之时,听闻古文大家朱仕琇(1715—1780,福建建宁人。乾隆十四年进士。闽省著名古文家,不懈传授古文。曾任鳌峰书院山长,掌教十余年)的盛名,还特意前往省城受业于时在鳌峰书院掌教的朱仕琇,“得其窔奥以还”。

中举后,高腾曾任福鼎县学训导,著《汉学咫闻》教授诸生,令福鼎“士风丕变”“福鼎士知汉学自腾始”。乾隆五十六年(1791),高腾以亲老告归,教授光泽乡里,“人才郁然,光泽遂成名县”。除《汉学咫闻》二卷外,高腾还著有《九皋草堂文》三卷、《鷇音初集》二卷,其诗歌、古文理论也对高澍然产生了很大影响。

高澍然为高腾的长子。除了承父、叔父等家学外,高澍然还有来自高氏绣草庐的陈绩、李祥赓、张绅等家塾名师的指导。其“生而敏特”,经名士教授,又有苦读精神,博览经史子集,且尤精于史学。15岁时,他开始学习举业,于嘉庆六年(1801)选为拔贡,并通过乡试中举。

但嘉庆十年(1805)的会试,高澍然落榜了。此后,嘉庆十二年(1807),他曾任内阁中书舍人,后又调任侍读。但时间很短——在京任职的这年,他的父亲去世了,他以未能居家孝养而感憾恨,也苦于“宦、学不可兼”,选择了辞职归里,“抚教弟、妹四人,以慰先人”。

高澍然认为,“治身心自远名利始,于是名利心益淡,学益进”。壮年不复仕进的他,将身心都投入于治古文辞中,也为振兴光泽文教事业贡献了自己的力量。

而他这种淡泊名利的家风,也深深影响着他的子孙。如他的儿子高孝祚、高孝敭就均有文名,在《光泽县志》中有传。

高孝祚(字屺民),善书。他在道光十七年(1837)选为拔贡,后官直隶州州判。但与父亲一样,他不久就辞归乡里,掌教于杭川书院。高孝敭(字幼瞻),能文,著有《箓园文稿》,其“为文有家法,善叙事,措辞如铸而平澹简逸,如其为人”。

高澍然之孙、高孝祚之子高熙翰,也是静挚好学之人,于同治十二年(1873)中举,后也掌教杭川书院。高熙翰之子高维岳,弱冠为弟子员,同样能文,声闻乡里。

自高经组起,至高维岳,光泽高氏前后六代业儒,颇具文名,是名副其实的文学世家。当然,高澍然是其中最受瞩目之人,成就也是最高的。

治古文,倡修志

“今之宗匠也”

在古代散文学上,高澍然的造诣颇深。

高澍然对韩愈的文章尤为偏爱,并深入研究数十年,著有《韩文故》一书,对韩愈的古文进行了细致入微的评注与分析。他认为自己不是学诗之才,但他对古音韵也有研究,著有《诗音》。他“研说经传”并“深于《春秋》”,撰写了《春秋释经》十二卷,清代经学名家、著名藏书家陈寿祺为此书作序,称高澍然“能一扫诸家缴绕苛细之习,文洁而不浅,义密而不烦……先生治古文辞,撢稽济时之略,有位于朝而优游家衖,勤味道腴,其胸次有大过人者。”

除前述提及的这些著作之外,高澍然的存世著作还有《抑快轩文集》七十四卷、《李习之文读》十卷。而其《诗考异》三十卷、《论语私记》二卷、《河防三编》各一卷、《古文大学解》二卷、《汉律历志注》二卷、《河略》三卷均已佚。

高澍然的古文创作数量蔚为大观,创作成就也得到很高评价。道光年间曾任福建兴泉永道的周凯,在与高澍然相识前就看到过他的古文,感叹其“古文正宗也”。谢章铤认为高澍然“文以养胜,其体洁,其气粹,平淡出之,令人有悠然不已之思。生平致力韩子而所得和易,乃近于欧、曾,于欧去剽,于曾去滞。”陈衍则说:“吾乡之号称能文于当世者,至明始有一王遵岩,至清始有一朱梅崖,继之者雨农。”

不仅是在古文学研究与古文辞创作上,高澍然还在地方志的纂修上留下了他援笔直书、刚正不阿的身影。其中最重要的,是他参与重修道光《福建通志》。

道光八年(1828)福州贡院号舍修成后余下“二万余缗钱”,在乡里同仁的倡议下,在时任闽浙总督孙尔准的支持下,被用于《福建通志》的重修。道光九年(1829)四月,设在福州三坊七巷吉庇路的福建通志局开局,“一时才彦”云集于此,共赴盛举。

据林家溱《福州坊巷志》“吉庇路”章节载:道光九年,重修《福建通志》,设局于路北之刘氏祠。陈寿祺充总纂,分纂有高澍然、张绅、冯登府、王捷南、陈池养、张际亮等18人。

高澍然分纂《选举》《职官》二门,因为旧志中这两部分“极残芜”,陈寿祺特意让“性耐烦碎”的高澍然负责。此外,高澍然又独纂《福建历朝宦绩录》四十卷、《闽水纲目》十二卷、《列传》等。据《雨农府君行状》记载,这版《福建通志》有一百六十三卷出自他手纂,占到全书的五分之二,足见其之能与才。

道光十四年(1834),陈寿祺病卒,高澍然继任总纂,承继陈寿祺之志,续成全书。道光十五年(1835)五月,“糜赀四万,惫群力六年”的《福建通志》终告竣。是书共四百卷,“搜微正舛,差称完善”。

民国时期,陈衍亦篆修通志,他对陈寿祺、高澍然等人重修的这版《福建通志》就有很高评价:“此志地理、沿革、山川、职官、选举、经籍各门皆考订精审,非名手而细心研究者不办,迥非雍正、乾隆二志所及。各种列传之事迹,实由于采摭淹博,贯串精熟,剪裁得当,其稿本未知出自何人,几叹观止!”

遗憾的是,这版《福建通志》并没能完稿刊行,以至于陈衍有“其稿本未知出自何人”之言。

当时参与修志的知情人发声,认为道光版《福建通志》最后未能完稿刊行,和梁章钜有关。

梁章钜是嘉庆、道光期间的诗人、文学家、金石书画家。他曾与陈寿祺比邻而居,二人往来甚密。后来生出嫌隙,再加上种种复杂因素,最终导致梁章钜对道光版《福建通志》发难。他联合了省内七位乡绅到官府,“状告”此版通志“体例不善”,存在“儒林混入、孝义滥收、艺文无志、道学无传、山川太繁”五大弊端,认为其不宜刊刻。

志局同仁纷纷抗议,高澍然还撰写了《与郑方伯、王观察论通志兼辞总纂书》进行驳斥。但他也明白:“澍然以外县孤牛与省中数巨公角,知必不敌,惟有抽身远去耳。”道光十五年(1835),高澍然辞总纂职。高辞总纂书深得陈衍赞赏:“高先生寓书当道,力为驳斥,至辞馆不就。其行谊可饮矣。其书洋洋数千言,可谓至文也。”

道光版《福建通志》迟迟未能刊行,后来终于散逸。同治年间,方由魏敬中任总纂,搜集残编,重新修纂,此时,人力、财力处处受限,最终只刊成二百七十八卷的《福建通志》。

未能最终力挽狂澜的高澍然,后来回到了光泽,于道光十七年(1837),受邀担任《光泽县志》总纂。他重新规范志书体例,扩内容,严勘校,将原本十一编的旧志改写成了三十编。道光二十年(1840)书成,“识者谓高出诸志”。

辗转多处执教

以驱除名利之心为要义

渊博的学识,也让高澍然在教育上有所作为。道光三年(1823)至道光十三年(1833),高澍然曾执教于鳌峰书院,教授林生坡、赖子莹等人学习古文,后因病辞去鳌峰书院讲席。

道光十五年(1835),辞去《福建通志》总纂职后,高澍然应时任福建兴泉永道周凯之邀,前往厦门玉屏书院主讲。

周凯(1779—1837),字仲礼,浙江富阳人。他是嘉庆十六年(1811)进士,道光二年(1822)由编修授湖北襄阳知府。道光十年(1830),奉旨授福建兴泉永道,驻厦门。在兴泉永道任期内,周凯颇有政声,尤其是其重修、建设玉屏书院,更是颇得好评。

是年五月,高澍然授教于玉屏书院,“于是岛上弟子,能古文者……皆居于书院。游宴皆有所作,为诸生评削制艺,绝去时径,俾人真理,一时称极盛焉。”玉屏书院由颓败、重建,而走向兴盛,艺文活动蔚为风气,文教之风也播撒四方,辐射甚广。

虽然慕名来求学者甚众,但高澍然在玉屏书院的执教时间仅有三个多月——因周凯调任台湾道,高澍然也很快辞归,“弟子皆泣下,深叹古文之学不行也”。

回到光泽的高澍然,又重新走上教席,执掌光泽县杭川书院和邵武府樵川书院,“往来奔走,督课不倦”。他教导学生,应以驱除名利之心为第一要义,而潜心治学。许是因为这都是高澍然要求自己并且时时践行之道,所以“诸生皆服其教”。

道光二十一年(1841)闰三月初三,高澍然病卒于家,年六十八岁。据高孝祚所撰《先考雨农府君行述》中载:“全县士农工商民众皆致哀悼,且集资在县西南郊建祠立祀,自县令以下咸乐施助。闻府君丧者莫不流涕,市贾乡农皆长太息,走相告曰:‘一邑之栋梁折矣’。”

《福州晚报》(2024年10月27日 A06版 闽海神州)