作者:王颖超

古戏台藻井

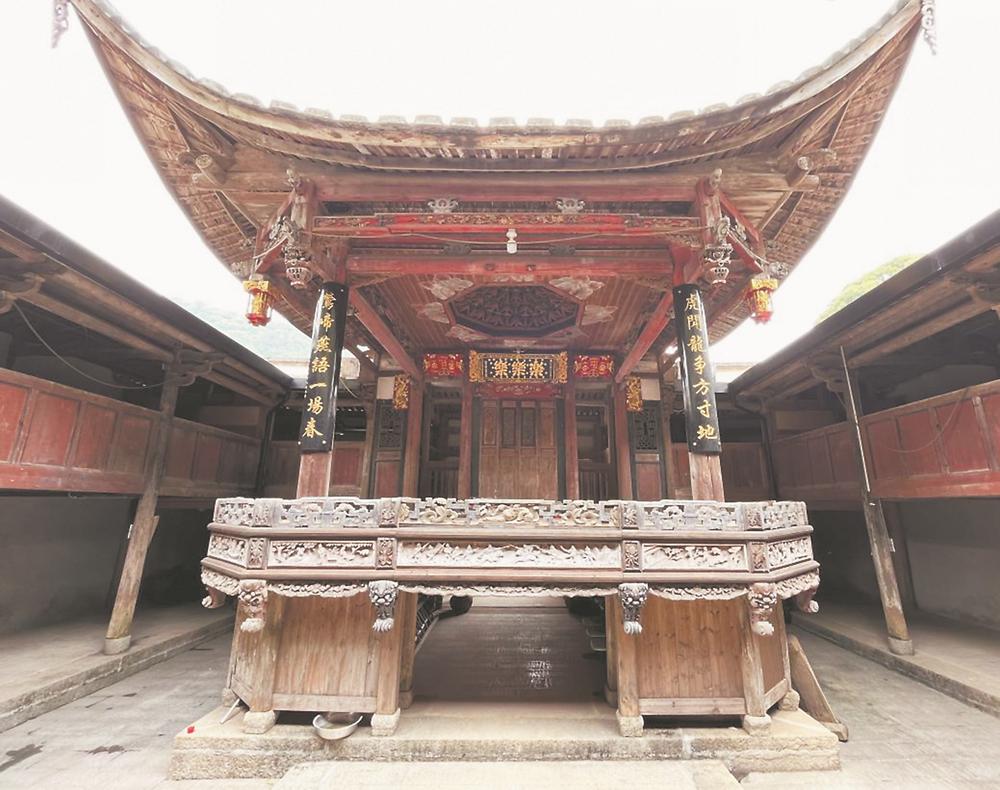

小云宫古戏台

在罗源县白塔乡小云村东南山坳中,藏着一座承载着百年历史与文化记忆的瑰宝——小云宫古戏台。这座始建于清道光三年(1823年)的木构建筑,作为闽东地区保存最完好的清代戏台之一,堪称清代闽东木构技艺的活态标本。

小云宫的建造背景与清代闽剧艺术的繁荣密切相关。据资料记载,清中叶闽剧融合儒林、江湖、平讲三班声腔,形成“前三合响”戏曲体系,推动了地方戏曲的空前发展,小云宫正是这一文化热潮的产物。据《罗源建设志》记载,小云宫位于白塔乡小云村水尾,建筑面积413平方米,大殿单檐悬山顶,面宽5间,进深4间。戏台饰以花鸟人物浮雕,有“罗源戏台工艺之首”的赞誉。

小云宫整体坐北朝南,主体由门楼、门厅、戏台、天井、大殿等组成,其布局遵循传统礼制。戏台背靠大门,与大殿相对,这种布局体现了传统空间观念与功能的独特划分。戏台整体布局左右对称,匠师们巧妙运用“扛梁省柱”之法省去前金柱,辅以三面出挑的舞台设计,使空间虽小却毫无局促之感。屋檐下象首角梁昂首欲飞,卷棚弓梁与垂花挑檐线条流畅如乐谱,每一处细节都印证着清代闽东匠人对功能与美学的极致追求。

如果说建筑形制是小云宫戏台的筋骨,那么遍布其上的木刻雕花便是流淌的血脉与灵魂。戏台上方的方形四角亭,建筑面积约30平方米,八角叠涩藻井如华盖垂悬,其穿斗式木构架全凭榫卯工艺支撑。8只鎏金木雕大蝴蝶振翅于红色藻井,左右两侧拱间有形态各异的百余只小蝴蝶环绕,“蝴”谐音“福”。亭前屋檐下,龙凤组成的“福”字排列有序,戏台正面立柱前,左右各饰两组垂柱木雕,造型似宫灯。戏台中央则高悬一面独特的“乐”字牌匾,书写着源自孟子的“独乐乐不如众乐乐”的3个不同读音的“乐”,寓意从个人之乐、与人共乐到与众生同乐的三重境界。台前对联文采斐然,如“虎斗龙争方寸地,莺啼燕语一场春”,生动勾勒出村民在方寸舞台间品味悲欢、享受艺术之美的场景。

小云宫古戏台的木雕艺术贯穿于建筑的各个部位,形成完整的装饰体系。戏台上方的方形四角亭与八角叠涩藻井,通过层层叠落的斗拱与穹顶结构,形成声学反射腔,使声波在空间中多次反射,增强早期反射声密度,提升演唱效果。这种“以形制载声”的智慧,体现了清代闽东匠人对“拢音”效果的追求,也印证了传统建筑中“结构即装饰”的美学理念。藻井的凹凸造型不仅延长声波路径,使深山唱腔穿透力不逊都市剧场,其纹饰与斗拱的结合更承载了“天圆地方”宇宙观与“天人感应”的哲学意涵。

细观裙板与槅扇,一幅清代闽东世俗生活的鲜活长卷徐徐展开。“渔樵耕读”主题浮雕中,农夫挥锄、樵夫负薪、书生捧卷、渔人撒网的场景栩栩如生,衣褶纹理甚至渔网孔洞皆纤毫毕现。通过木雕场景展现罗源百姓的日常劳作,构建出充满烟火气的世俗美学。尤为独特的是,鱼、虾、螺、蟹浮雕错落其间,直观呈现罗源“半渔半樵”的生计模式,将“山海相依”的地域特质凝固为永恒的艺术符号,是闽东山海文明的独特表达。这种将丰富海洋元素巧妙融入建筑装饰的独特手法,在同时期的内陆戏台中极为罕见,成为小云宫最鲜明的文化标识。

(作者单位:福建师范大学协和学院)

《福建日报》(2025年7月15日 第12版:理论周刊·文史)