作者:林小龙

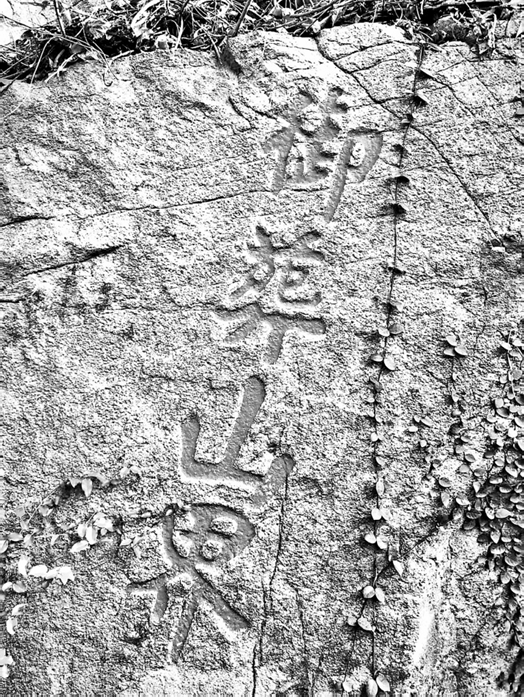

东山许天锡墓遗址(今属园中村)。

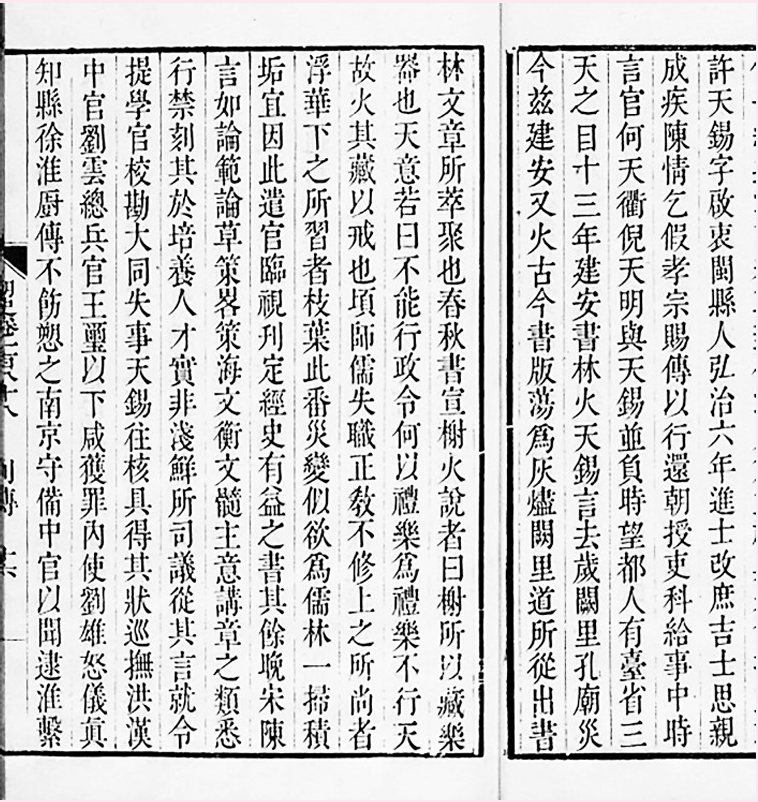

《明史·许天锡传》(部分)。

许天锡(1461—1508),字启衷,闽县至德里洞江(今长乐区营前洞头村)人,宋状元许将之后。他的父亲许瑄从洞江迁居福州城内的狮子桥东,而他再次迁家于嵩山(今福州鼓楼区丁戊山)南麓,因“世居洞江,遂以为号”。著作有《易讲》《中庸析义》《黄门草》。

许天锡生前仅为七品言官,却能在《明史》留有一席之地,必有其过人之处。

初出茅庐

许天锡自幼聪颖不凡,早在就读福州府学时,提学佥事(相当于教育厅副厅长)任彦常便“叹以为才”。他的科考名次并不高:弘治二年(1489)乡试第73名,弘治六年(1493)会试第254名,殿试第三甲第104名。

33岁的许天锡考中进士,又凭借出色的能力被选为翰林院庶吉士。当时的翰林院侍讲学士叫李东阳,正是弘治六年会试主考官、日后的内阁首辅。庶吉士是无限接近中央权力的高级储备人才,恩师李东阳又非常赏识他,可以说是前途无量。

可惜不久后,父亲重病缠身的消息传来,竟让他寝食不安、思亲成疾。自古忠孝难两全,况且病体难支,他最终选择了归省尽孝。弘治帝(明孝宗朱祐樘)是明朝有名的仁君,不但没有为难他,还赏赐车马让他上路。在同乡林翰看来,归家后的许天锡“侍奉庭闱、笃尽孝爱”。

“敢言”谏臣

等老父病故、许天锡免丧还朝时,已是弘治十二年(1499),授吏科给事中。此后,许天锡皆任职于吏、工二科。

现今部分志书(如2000年版《福州市志》)称许天锡的官职为“吏部给事中”“工部左给事中”等,实在是莫大的误解。据《明史·职官志》,吏、户、礼、兵、刑、工“六科”是完全独立于“六部”的中央监察部门,“掌侍从、规谏、补阙、拾遗、稽察六部百司之事”,位卑权重。“六科”的长官称“都给事中”,仅为正七品,其属下左、右给事中与给事中皆为从七品。

另外,明朝都察院下辖十三道监察御史,简称为道、台;“六科”又简称为科、省。二者并称“科道”或是“台省”,共同构筑了明朝独有的言官制度与中央监察体系。

有人称许天锡为“许黄门”,盖因其作为皇帝近侍、常立于宫廷门外之故(宫廷为黄色)。他性格刚直豪爽,谁都敢得罪,绰号“敢言”。他与同朝言官何天衢、倪天明深孚众望,并称“台省三天”。

说谁都敢得罪,自然包括忤逆顶头上司——皇帝。虽说弘治帝宽厚仁慈,难免也会犯糊涂。他迷信道术,竟让道士出身的崔志端步步高升,直到弘治十七年正月由太常寺卿升任礼部尚书。一时舆论哗然。许天锡率先上疏弹劾、苦谏,奏疏言“志端羽流,有玷名器,乞收回成命”,全然不顾两年前因直谏差点下锦衣卫狱的后果,最终得到的回复是:不允。

弘治十四年(1501),吏部尚书一职空缺,廷议举兵部尚书马文升、刑部尚书闵珪补缺。御史文森、曾大有、张津三人竟斗胆上疏举荐外界呼声更高的原户部尚书周经等人。龙颜大怒,欲下之锦衣卫讯问。言官因言获罪,是许天锡最不愿看到的,他挺身而出,言辞激切:“不讳之朝而有此罪言之政,臣窃惜之。万一天威未解、重加谴谪,则人皆将以言为讳,虽有当言者,亦忍默沮丧而不言矣!”孝宗竟无言以对,遂从轻发落了犯上的御史。

总体上,弘治帝对言官还是相当信任的,许天锡先后上疏的五六十道奏章多被采纳。

弘治十三年(1500)四月,长城以北的鞑靼进犯山西大同威远卫,游击将军王杲等人贪功冒进、贻误军机,明军惨败。在前线督军的吏科给事中许天锡如实劾奏,王杲被处决,巡抚洪汉、总兵官王玺等人也受到相应的处分。

弘治十七年(1504)五月,天象异常,许天锡借机上疏言事。他主张整顿吏治,改变原先严于地方监察却疏于京官考核的不合理制度。在他的建议下,两京四品以上官员须提交自陈疏(类似今天的述职报告),由皇帝亲自考核;五品以下京官六年一考核,由吏部会同都察院负责。此后成定制,即影响明朝此后一百多年的京察制度。

弘治十七年九月,许天锡与御史何琛受命视察御用牛马房,发现牛马“瘦病者不可胜数”,虚报贪赃现象却极其严重。《明实录》记载,当细致入微的调查报告呈上,皇帝怒而惊叹“内外官欺弊冒支,年久数多”。接着,许天锡与何琛上奏十四条详细可行的整改措施,为朝廷每年节省饲料费五十余万两。

弘治十八年(1505)五月,孝宗驾崩,举朝哀恸。许天锡为帝陵的选址积极出谋划策,最终选定茂陵(明宪宗陵寝)以西的施家台(今北京十三陵之泰陵),也算为孝宗尽了最后一份忠心。两个月前,他刚升任工科右给事中。

出使安南

继任者叫朱厚照,即正德帝,庙号武宗。

弘治十八年七月,尚未改元,正值初秋,明帝国不少州郡正经历一场严重的水患天灾,稼禾歉收,民房倾塌。蒙古鞑靼部仍不时侵扰。十五岁的少年朱厚照却宠信太监刘瑾等人,顽劣异常,全然未懂得悲天悯人之道。工科右给事中许天锡再次借天象劝谏皇帝痛加修省、畅通言路:“伏愿皇上畏天勤民、亲贤纳诲,采舆论以远奸邪,屈群策以饬边务。”

正德改元(1506),正月,已升工科左给事中的许天锡被任命为副使,偕正使翰林院编修沈焘出使安南。此行的目的是册封安南国王。

安南当时是明朝藩属国,汉唐时称交阯(趾),大致相当于今天越南北部。新国王叫黎谊,是弘治十七年去世的国王黎晖次子。他的兄长黎敬上位七个月便因病离世,还未来得及受册封。临终,黎敬嗣位于胞弟,特遣使进贡请求册封。

临行,许天锡受赐一品麟袍。正德二年(1507)三月,又升工科都给事中,此时他尚未结束行程。

到达安南后,黎谊率领文武百官远到国门外隆重迎接。按照礼仪,受册封蕃王须从东门的台阶下来,行五拜礼后,再恭迎使者、诏节入中门。黎谊却不识抬举,“欲从中门入”,说严重点是挑衅宗主国大明的国威。许天锡当即晓谕以礼,义正词严,黎谊“乃从东阶”,主持典礼的官员也受责备。第二天宣读诏书时,“无再得罪,交人悚畏”。

事后,黎谊馈赠金银财物予许天锡,一是谢罪,再一个恐怕也是政治贿赂。许天锡当即辞谢,并赋诗曰:“菁茅又喜重包贡,薏苡何须满载归。”

诗中蕴含两个典故。其一、菁茅又称包茅,《左传》记载,齐桓公欲伐楚国,楚成王问何故,管仲回答:“尔贡包茅不入,王祭不共,无以缩酒,寡人是征。”大致意思是,楚国没有进贡,周王室的祭祀都成问题,齐国师出有名。其二、薏苡即薏仁,《后汉书·马援传》记载,马援南征交阯,常吃薏仁去瘴气,班师回朝后载了满满一车。北方人没见过薏仁,都感到好奇。马援死后,有人诬告他当年私运“明珠文犀”之类的珍宝。结果妻儿蒙受多年不白之冤。成语“薏苡之谤”即与此相关。

诗的前半句是在维护国威,后半句则似自嘲。安南人敬重他,未再强人所难,而是建了一座“却金亭”纪念其高风亮节。

生死疑案

正德三年(1508)春,许天锡完成任务回国,朝廷却已变了天。正德帝荒淫无道,刘瑾等奸佞更加肆无忌惮,正直敢言者皆遭贬斥。

忧虑、愤怒一时无以复加。许天锡做好了必死的准备。他清查内库,得到刘瑾侵吞财物的数十条证据。奏疏拟好,死于六月初一夜。

许天锡的死因,各史志众说纷纭。《明史·许天锡传》曰“:莫能明也。”但给出了两个场景:

一、许天锡知道必遭祸患,决心以死劝谏(“尸谏”)皇帝。他连夜起草诉状,告知家人在自己死后要呈上,遂上吊自杀。死的时候,妻儿不在,唯有一仆童在侧,后者却私藏诉状逃之夭夭。

二、刘瑾惧怕许天锡揭发他的罪行“,夜令人缢杀之”。

正德《福州府志》所载则有些离谱“,天锡知不免,惧祸及老母,一夕自经”。

闽县林浦人、原南京吏部尚书林翰同样遭刘瑾迫害,他撰写的《工科都给事中许公天锡墓志铭》甚至详述了许天锡自经的细节:“以首触柱,不死,遂自经于房梁;绠绝,仆地而亡,目光炯然不闭。”林翰次子林庭㭿时任兵部郎中,在案发次日晨与同乡邵仁甫曾亲临现场,“奔入馆舍,哭之”。许天锡身无长物、一贫如洗,死后靠同僚们集体捐资才得以殓葬。

据《明史》及《明实录》,锦衣卫奉旨点阅六科给事中,许天锡已三天不至,欲劾之,其已死。

林翰孙子、林庭㭿侄子林燫纂修的万历七年(1579)《福州府志》(己卯志)所记与墓志铭略同。但万历四十一年(1613)《福州府志》(癸丑志)则推翻前论,明确说许天锡是被刘瑾派人秘密杀害,“血流满面”。万历癸丑郡志的“总裁”之一正是林燫的胞弟林烃,曾任南京工部尚书;另一“总裁”叫林材,曾任吏科都给事中,其曾祖母许凤正是许天锡胞妹。

万历癸丑郡志的史料依据见《大明世宗肃皇帝实录》第239卷:“(天锡)条逆瑾(刘瑾)罪,恶瑾积恨,矫诏逮问,潜遣人杀之。”清代学者朱彝尊也明确指出“当以《世宗实录》为正”。《大明武宗毅皇帝实录》第38卷又载:“逆瑾方罗织文臣天锡恐中伤,实缢而死焉。”其后又罕见地加入主观评论“:于戏(呜呼)!死乃人之所甚恶也,以朝廷耳目之官畏中官之横,宁就死以求免于祸罟,亦可伤矣!”

刘瑾“矫诏逮问”许天锡的罪名正是“以其金多“”不知其不受馈也”(万历癸丑《福州府志》),他罗织出许“恐中伤”而自缢的假象,以致朝野上下皆以为许死于自缢。

嘉靖十九年(1540),许天锡子许春上疏讼冤,朝廷才诏赐祭葬。此时许天锡已蒙冤离世32年。

许天锡的籍贯及归葬地也颇具争议:

如《福州市郊区志》说许天锡是闽县东山乡(今福州市晋安区鼓山镇东山村)人,甚至位于长乐洞头村的许天锡故居介绍铭牌上的表述亦如此。但《工科都给事中许公天锡墓志铭》明确说许天锡“世居洞江”,且在其父许瑄时才迁居福州城里。

《长乐六里志》援引陈庚焕《惕园初稿》的一段话“:黄门(许天锡)家洞江,《木假山诗》亦自称洞江先生,葬洞江狮子峰下,许其为洞江人也。”此处的“洞江”即今长乐上洞江边的洞头村,这里至今仍有许姓人家。而东山村并无许姓。

《长乐六里志》亦载许天锡墓“在至德里洞江,又称东山”。笔者曾作田野调查,听洞头村一老人说20世纪60年代曾有人挖掘出许天锡墓的构件,墓址位于村后的狮子峰。

巧合的是,鼓山镇东山村亦有狮子峰。据黄荣春教授编著的《福州市郊区文物志》,1986年3月,文物部门曾在东山村对许天锡墓进行考古挖掘。墓碑阴刻“钦赐一品服祭葬洞江许公墓”,另有一砖面用红漆楷书“福州府闽县至德里已故孺人王氏”,可与《弘治六年进士登科录》所记(许天锡)“娶王氏”相映证。

竟又是迷雾重重。

《福州晚报》(2025年8月3日 A06版 闽海神州)