作者:苏静

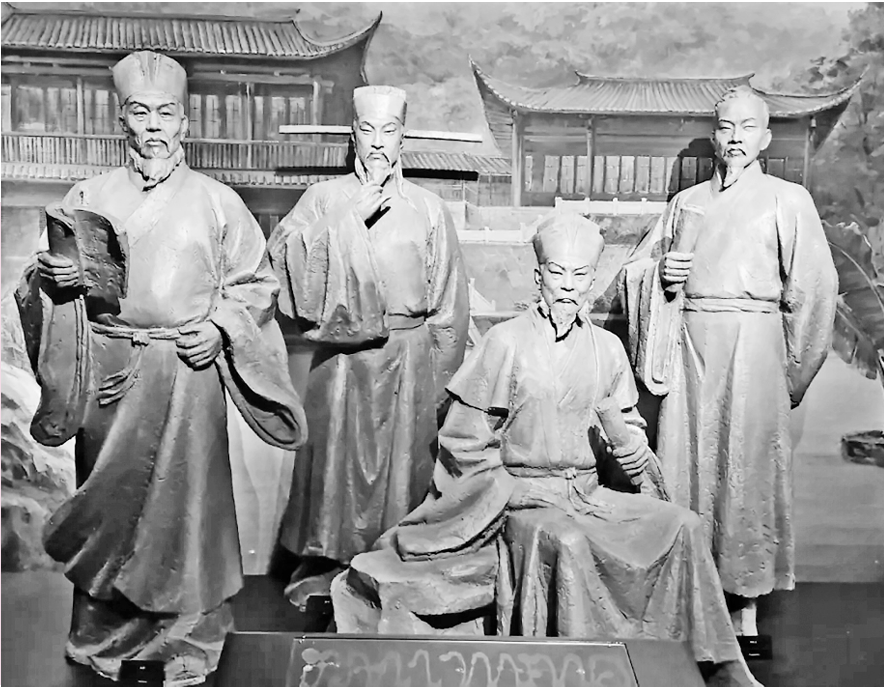

位于南屿镇芝田村周氏宗祠的“海滨四先生”塑像。

宋代福州成为文化精英荟萃之地,使得大批儒学名人云集闽都,儒家学术盛极一时。在闽学蓬勃发展的历程中,也有闽学的先驱“海滨四先生”一说,他们分别是陈襄、周希孟、陈烈、郑穆。其中,周希孟的生平始终蒙着一层神秘的面纱。这位被后世尊为“闽学先驱”的学者,其籍贯与生卒年至今仍是学术界争论的焦点。

长期以来,人们多认为周希孟祖籍侯官县(今福州闽侯县南屿镇芝田村),故而以为他是闽侯人。鲜为人知的是,他其实也是连江人。而关于他的生卒年更是众说纷纭,莫衷一是。这些争议的背后,不仅涉及对个体生平的考证,更折射出闽学早期发展的复杂图景。

扑朔迷离的生卒年

历史上,周希孟的生卒年如同被岁月迷雾笼罩的谜题,不同史料的记载呈现出巨大的时间断层,让这位“海滨四先生”的生命轨迹充满悬念。现存文献中,关于其卒年便存在至少三种说法:一说卒于1054年,一说卒于北宋熙宁四年(1071),而清嘉庆版《连江县志》载有墓碑“绍兴辛亥,男万顷立”的记载,有人推断其卒于1131年,享年90岁(虚岁),进而推算出生年为北宋庆历二年(1042)。其生年更是难于确定。

第一种说法源于传统认知中对其活跃年代的模糊判断。周希孟在北宋庆历年间(1041—1048)已声名远扬,任福州州学教授并与蔡襄等官员频繁互动,若以1054年卒年计,意味着他在30多岁便结束了学术生涯,这与他“门生七百余人”“著作等身”的成就存在明显矛盾。第二种说法(1071年卒),其学术生命虽有所延长,与《连江县志》中“蔡襄至和三年(1056)荐其为州学教授”的记载却难以契合。

清嘉庆版《连江县志》的考证看似提供了确凿证据,但深入分析仍存疑点。南宋绍兴元年(1131)立碑者为“男万顷”,而其他史料记载其长子为周思赐,此名字差异暗示可能存在不同支系或误记。从学术活动时间线来看,据民国版《连江县志》记载,北宋嘉祐年间(1056—1063),周希孟仍在撰写《连江县建学记》,若其生于1042年,此时年仅10多岁,显然无法完成如此厚重的学术作品。另据《宋纪》卷五十七记载:“秋,七月,癸酉,以福州进士周希孟为国子监四门助教、本州州学教授,以知州蔡襄荐也。”北宋明道二年(1033)是癸酉年,就可以排除其生于1042年,那么约生于1013年符合逻辑,不过卒于1054年也是不可能。

结合《宋史·蔡襄传》《宋会要辑稿》、清嘉庆版《连江县志》等文献,或许可构建更合理的推测:周希孟约生于北宋大中祥符六年(1013),活跃于1030年至1070年之间。他在蔡襄任福州太守期间(1053年至1056年)获得举荐,此时应已过而立之年;其参与“海滨四先生”讲学活动持续至北宋熙宁年间(1068—1077),卒于北宋崇宁元年(1102),享年90岁(虚岁),既符合其学术影响力的形成周期,也与陈襄(1017—1080)、郑穆(1018—1092)等同期学者的活动时间相吻合。这种推测虽非定论,但在现有史料基础上,最大限度地还原了历史的真实面貌。

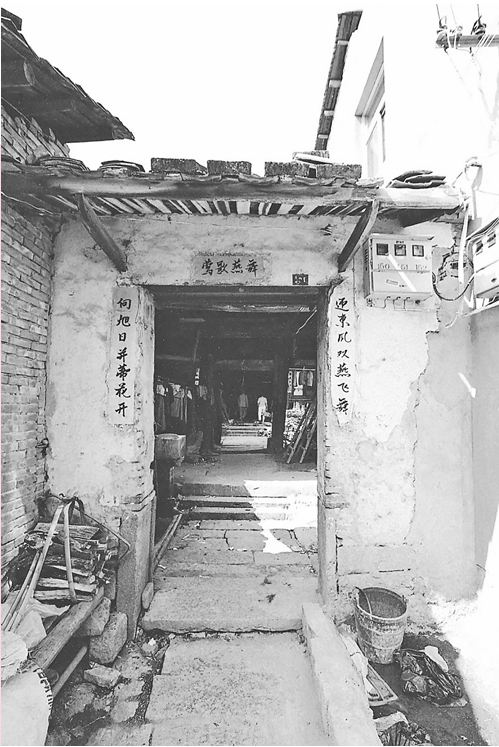

周希孟故居遗址位于南屿镇芝田村。

一场跨越千年的籍贯之争

周希孟的籍贯问题,堪称福建地方史研究中的一桩“公案”。传统观点依据《八闽通志》等文献,将其归为侯官县(今南屿镇芝田村)人,而清嘉庆版《连江县志》则以谱系考证为据,力证其为连江人。这场争议背后折射出地域文化对历史名人的认同与争夺。

“侯官说”的依据主要源于周氏家族的早期迁徙史。唐光启元年(885),芝田周氏始祖周维岳随王审知入闽,初居福州石井,二世周汉迁至侯邑六都芝田。周希孟故居位于闽侯县南屿镇芝田村31号。这座始建于宋代、现存为明代建筑的院落式民居,至今仍被当地称为“祖厝”。然而,故居的存在并不足以证明其出生地,正如《连江县志》所言,周希孟的祖父周骏已迁居连江周家坂,其父周霖娶连江赖氏为妻,从家族繁衍的逻辑判断,其诞生于连江的可能性极大。

“连江说”的考证更为详实。清嘉庆版《连江县志·先宪》、民国版《连江县志》均明确记载:“周希孟,字公闢,其先侯官人。祖骏迁于连,生霖,霖生希孟,遂为连人。”今稽周希孟谱系,有“孟之祖骏,奉父庾命,迁于连江周家坂。骏生霖,霖娶赖氏,生希孟,霖与骏并葬于治南龙果山(又名灵果山)”之记载,不仅详述迁徙路径,还指出周霖与周骏葬于连江治南龙果山。《希孟传记》亦载:“享年九十,卒葬龙果牛坪山。墓碑篆文刻‘皇宋助教周公之墓’,旁镌‘绍兴辛亥男万顷立’,配林氏邑之上里人。”其为连江人甚为明晰。

龙果牛坪山的具体位置,位于新安里龙浦境内(今属连江县江南镇),这与周希孟在《连江县建学记》中对当地风土人情的熟悉程度相互印证。此外,连江现存的《希孟谱系》更详细记录了其家族在连江的繁衍脉络,从侧面佐证了其连江人的身份。

这场籍贯之争的背后,实则是闽都文化对先贤资源的珍视。侯官作为福州府治所在,文化底蕴深厚,将周希孟纳入本地先贤名录,有助于强化其文化正统地位;而连江在宋代正处于文化崛起阶段,周希孟的“加盟”无疑为其增添了重要的文化符号。值得注意的是,两种说法并非完全对立——周希孟的祖籍确为侯官,但从其出生、成长及主要学术活动来看,将其定义为“祖籍侯官,生于连江”或许更为准确。这种双重身份的认定,恰如闽都文化兼容并蓄的特质,既尊重历史传承,又彰显地域特色。

闽学星空的启明之星

在福建学术史上,周希孟的地位绝非简单的“海滨四先生”之一,而是闽学从萌芽走向成熟的关键纽带。北宋初期,中原儒学面临佛道思想的冲击,急需在地方培育新的学术增长点。周希孟与陈襄、陈烈、郑穆组成的学术团体,以福州州学为阵地,首次将理学思想引入八闽大地,其倡导的“经术济世”理念,比二程、张载的理学体系早了近半个世纪。

从学术贡献来看,周希孟的经学研究具有开创性意义。他对《五经》的阐释,尤其是《易义》中的哲学思辨,突破了汉唐注疏的窠臼。例如,他提出“阴阳变易,不离中庸”的观点,将《周易》的辩证法与儒家伦理相结合,为后世朱熹“理一分殊”理论提供了重要启示。其著作虽大多散佚,但从《连江县建学记》等残篇中,仍可窥见其“以经术正人心,以礼乐化风俗”的学术抱负。这种将学术与现实紧密结合的治学态度,深刻影响了福建士人的精神品格。

在教育领域,周希孟更是一位开拓者。他担任福州州学教授期间,改革教学内容,摒弃时人热衷的辞赋之学,转而以经义为本。蔡襄任福州太守时,对其教育理念极为推崇,不仅亲临学舍听讲,还支持他扩建学宫,使福州州学成为东南地区的学术重镇。周希孟门下七百学子,其中陈襄、郑穆等后来成为北宋名臣,他们将闽学思想传播至全国,推动了福建从文化边缘向中心的转变。

从文化传承角度看,周希孟的影响更为深远。他重视家庭教育,严格要求子女勤奋好学,尊老敬贤。在其影响下,子孙茁壮成长,人才辈出。长子周思赐进士及第,孙周伟再中进士,曾孙周抡、周擢双双高中进士……其派下十余人进士,形成“一门多贤”的盛况,堪称“稽今鲜有,旷古其稀”,令世人钦羡。这种家族学术传承模式,为闽学的持续发展提供了保障。南宋时期,朱熹在继承“海滨四先生”学说的基础上,融合洛学、关学,最终创立闽学体系,使福建成为宋代理学的核心区域。周希孟作为闽学的先驱者,其功绩不仅在于学术创新,更在于播下了文化的火种,照亮了福建数百年的学术征程。

周希孟生前著有《易义》一卷、《诗义》十卷、《春秋义》十卷、《杂文》二卷等。南宋景定五年(1264),福州百姓在乌石山上为他们建造专祠奉祀。据说“四先生祠”的石碑上,曾镌刻着后人对周希孟等人的评价:“闽学之兴,实肇于此。”这句评语,既是对历史的致敬,也是对文化传承的期许。周希孟的生卒年与籍贯或许终将成为历史的悬案,但他在学术史上的坐标早已清晰:他是迷雾中的探路者,是文化的摆渡人,更是闽学星空里永不熄灭的启明之星。

(图片来源:“高新福州”微信号。)

《福州晚报》(2025年8月20日 A07版 闽海神州)