作者:颜学清

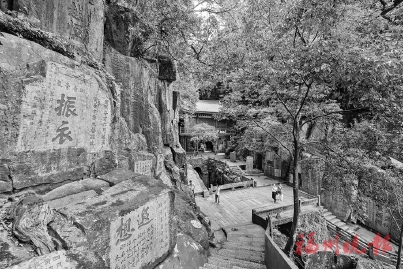

鼓山灵源洞内的摩崖石刻群(资料图)。记者 林双伟 摄

在华夏东南的版图上,福州城东际的鼓山宛如一座不朽丰碑,屹立于闽江之畔、东海之滨,名胜甲东南。自晋人郭璞在《迁州记》中留下“右旗左鼓,全闽二绝”的赞誉,它便承载着千年的历史厚重,成为福州的文化地标与精神象征之一。

这座“稳首东日,高山镇寨”的名山,以其雄浑的气势和深邃的内涵,俯瞰着岁月的流转,见证着无数的传奇与变迁。

(一)

站在鼓山巅峰屴崱峰顶,山风呼呼作响,裹着千年文脉的气息扑面而来。极目远眺,福州城的山川大地尽收眼底,峰峦叠嶂,绿野平畴,交织成一幅壮丽的画卷。东望处,闽江水浩浩荡荡,奔腾入海,其蜿蜒的轨迹恰似历史血脉的延伸,诉说着这片土地上古老而又鲜活的故事。

此刻,满目苍翠奔涌而来,那是山林的蓬勃生机,是自然的慷慨馈赠。然而,比绿意更先抵达肺腑的,是层叠交错的山河之息,是岁月沉淀下来的深沉底蕴。清代福州知府李拔曾在此极目四望,发出“近眺则有灵源、喝水、白云诸胜;远望则台湾、琉球……,历历如弹丸”的感慨。他目光穿透的何止是云海?而是触及到了从地脉到血脉的绵延,那是一种跨越时空的深沉凝望,见证着这片土地与远方的紧密联系。

而清代诗人董钧伯在《由鸡笼口上三貂岭过双溪到远望坑界入噶玛兰境》中,更是一语道破天机:“鸡笼口踞全台北,信否来龙自鼓山。”这不仅是对地理“龙脉”的精准描述,更是对文化基因的深刻洞察。此等目光与言辞,分明已洞穿了地理界限,直抵血脉相连的天定渊缘。鼓山,这座古老的山脉,早已将自己的文化烙印,深深地刻在了海峡对岸的土地上,成为两岸同胞共同的精神纽带。

彼时云缕拂散,东方海面上的基隆港轮廓浮现于日光之中,宛如苍翠葱茏的鼓山向东海徐徐抛掷出的一枚清透青玉佩,承载着山海之间的约定。这若有若无的轮廓,恰似一条无形的丝线,将鼓山与台湾紧紧相连,凝为永恒的山海之盟。千年的默契,无需言语。山石缄默却蕴藉着永恒的昭示——打断骨头连着筋的骨肉渊源和血浓于水的血脉亲情。无论岁月如何变迁,纵使相隔阔海大浪,依然浓稠得化不开、隔不断,这份血脉亲情始终在海峡两岸流淌,永不干涸。

(二)

灵源洞侧,喝水岩的传说仍在苔痕间回响。曾在此坐禅的五代唐末高僧神晏禅师面对妖孽的鼓噪纷扰,一声断喝令之“千古绝喧豗”的奇迹,虽历经千年,却依然鲜活地存在于人们的口耳相传之中。这一奇迹,被宋人蔡襄铭刻为“忘归石”的赞叹,成为鼓山文化的一部分。

而真正让鼓山馨香浸透台澎金马的,是涌泉寺的晨钟暮鼓。这座古老的寺庙,是清代福建唯一官府指定的受戒道场,台湾所有僧侣皆须远渡海峡以求真法。即便在风云诡谲的日据时期,黑潮险恶难测,勇敢的台岛佛子依旧驾着简陋小舟,劈波斩浪奔向母山而来,瞻仰心中的圣地。

鼓山涌泉寺大雄宝殿深处至今仍悬挂着清光绪八年(1882)台湾僧众献赠的联语:“青简遥传,历唐宋元明,天兴象教。绿榕环护,合东西南朔,佛镇龙灵。”那些雕刻入木的深邃凹痕,深蕴着无可阻遏的铁血向心力,这是他们对佛法的虔诚追求,更是对鼓山文化的深深认同。

涌泉寺法堂内有福州将军庆霖和台湾知府庆保两兄弟于清嘉庆九年(1804)共同题刻的“宝珞庄严”匾额,山门亭石柱上镌刻着1913年台湾信众敬献的“石鼓喧海岛,灵泉润寰区”联语,让鼓山与台湾之间的法缘纽带,再次得到了深刻的诠释,彰显着两岸佛教文化的同源共流。

连战参访涌泉寺时,曾书“法缘一家”,以简明的语言,勾勒出两岸佛教法脉相承、同是一家的密切联系。2017年,鼓山在台法系观音山凌云寺、大湖山法云寺、月眉山灵泉寺、大岗山超峰寺回山礼祖,在涌泉寺留下石刻“法脉永系,登传宝岛”,立于寺左通往灵源洞的路旁。这四所寺院正是早期台湾佛教的四大法脉,均与涌泉寺紧密相连。

(三)

涌泉寺千载铜钟余响绕梁,钟声震荡间仿佛托举起另一段宏阔历史。

1874年,牡丹社事件烽烟骤起,那位从鼓山脚下的马尾港登船启程的船政大臣沈葆桢,统领“安澜”“伏波”等舰船横渡海路驰赴台岛,以其果敢的军事布防逼退日军,展现出了卓越的军事才能和坚定的民族气节。

退敌之后,他又以恢宏气魄开辟台湾近代化之先河:劈入中央山脉的斧斤声震响,解禁移民的文书如白鸽飞散,怀抱谷种与织机的垦殖者络绎跨海而来。及至1876年,当台北府衙牌匾最终高悬两府八县星罗于岛屿之上,台湾的历史从此翻开了新的一页。一个由鼓山血脉化育而成的新生命,终于绽放于中华版图的海上。

在台南延平郡王祠,沈葆桢题写的楹联至今铿锵:“极一生无可如何之遇;缺憾还诸天地是创格完人。”这既是对郑成功的崇高礼赞,亦是他自己肝胆的剖白。郑成功,这位民族英雄,在历史的长河中留下了浓墨重彩的一笔。他从荷兰殖民者手中收复台湾,捍卫了国家的领土完整。而沈葆桢向高山大海做了赤诚的表白——那初渡风涛的船舰犁开的波浪,最终凝固成了宝岛上贯穿南北的通衢驿路,成为两岸骨肉之间最壮阔的无声对答。他们的事迹,如同璀璨星辰,照亮了两岸同胞共同的历史天空,激励着后人不断奋进。

(四)

地理“龙脉”早已为文化基因“预设注脚”,而血缘的纽带则深藏于鼓山的每座庙宇之中。

鼓山西麓深处的鳝溪边,静静矗立着广应白马王庙。这座庙宇是台湾三百多座白马王信仰神坛的源流祖庙。它如同巨大的灯塔,召唤着远方的船只归航。每年都有许多台胞,怀着对祖先的敬仰和对故土的眷恋,跨越海峡,来到这里寻根溯源。在香烟缭绕中,他们与祖先进行着一场跨越时空的对话,感受着血脉传承的力量。这种信仰的纽带,将两岸同胞紧密地联系在一起。

鼓山伟岸静穆,仿佛无声的历史册页在江口展开。1961年,朱德元帅在这里登顶放歌:“纵有台风声猖獗,从来不敢到闽侯。”这诗句至今仍回荡着。涌泉寺山门上庄严铭刻的佛家妙语“万福来朝”“回头是岸”,如大光启示,为迷途者铺就了归家的圣途暗径。在大雄宝殿韦驮龛前,清光绪三十四年(1908)台湾基隆民众合献楹联:“护法安僧,亲受灵山咐嘱。降魔伏怨,故现天将威风。”早已昭示——台湾,自古以来就是中国领土不可分割的一部分,这是历史的事实,也是不容置疑的真理。任何企图分裂自己国家而作奸犯科的民族败类,都将遭到人民的唾弃和历史的审判。

鼓山不言,山海为证。那地脉的延伸、法脉的传承、血脉的奔涌,早已在时光深处交织成不可分割的骨肉筋络。它镇守的不只是一座城,更是一个民族面向大海时,那磐石般稳固、江河般绵长的共同根系与精神原乡。

此刻,宋代福州诗人郑思肖那沉雄的诗句涌上喉头:“一心中国梦,万古下泉诗。”“下泉”原是《诗经》中乱世苦民的呜咽,然而在他笔下却升华为痛彻骨髓后的终极企盼。这种期待,穿越了时代的尘烟,早已深深融入鼓山的根骨,激荡于闽江波澜壮阔之潮涌——此势一旦汇聚,如千山万壑之水汇入东海,终成不可阻挡的大道洪流!

登临屴崱峰顶俯瞰远方,基隆港的身姿渐渐被霞光掩映。鼓山不声不响,只继续展开青碧的怀抱,容纳古人的题刻与游子的跫音。浪子漂泊于海上终究疲惫,而家山的温热岩壁永远矗立在海岸之滨——此处涌动着与对岸相同的深蓝潮信,这里梅花的芬芳与那方岛屿上的气息无分彼此。

基隆港被霞光含在齿间的轮廓,与屴崱峰上朱熹的手迹“天风海涛”,渐渐融在初起的晨光之中。“江月不随流水去,天风直送海涛来。”古老的山脉如同默默摊开的巨大臂弯,臂弯里刻满了深峻无声迎接归子回家的呼唤……

在历史的新征程中,我们应该铭记鼓山所承载的历史记忆,传承两岸同胞共同的文化基因,以坚定的信念和不懈的努力,去回应鼓山的呼唤,去实现祖国统一的伟大梦想。因为,我们是血脉相连的一家人,我们有着共同的根,共同的魂,共同的未来。

《福州晚报》(2025年9月9日 A06版 兰花圃)