作者:何佳媛 林双伟

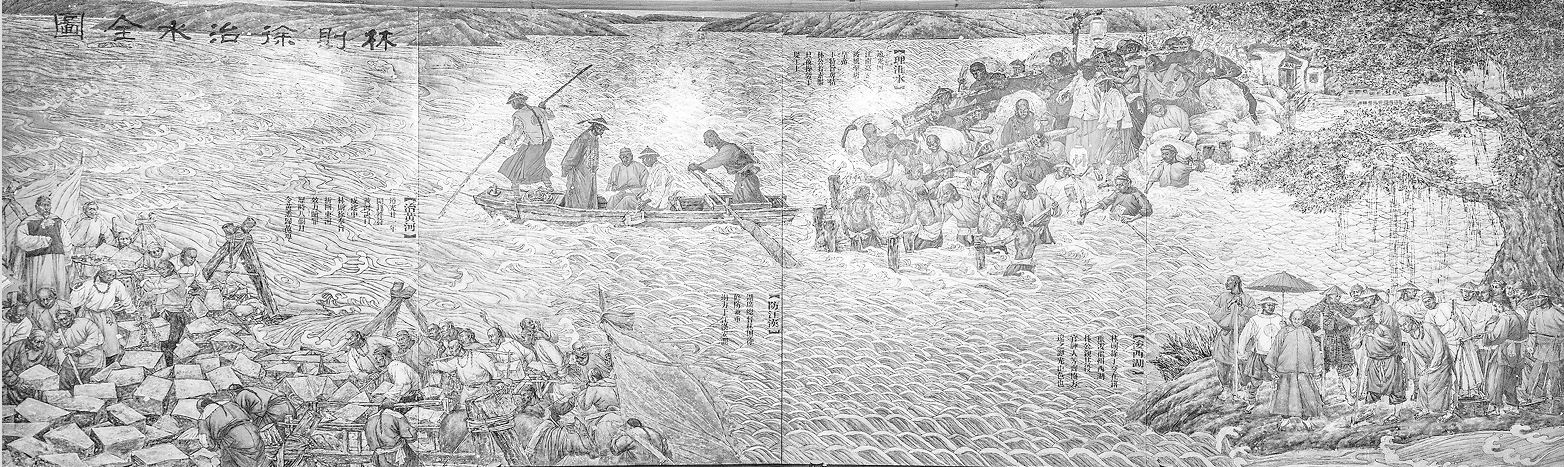

福州市林则徐纪念馆内的《林则徐治水全图》。

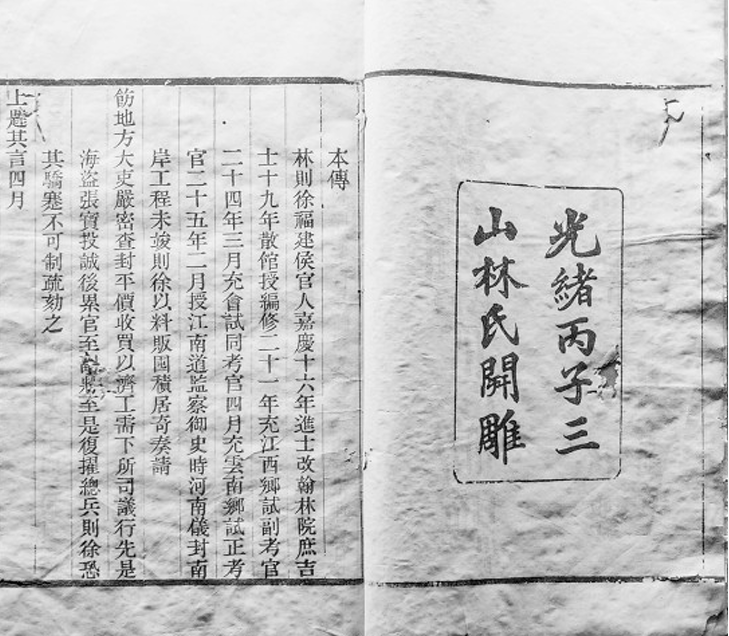

福州市林则徐纪念馆里展出的《畿辅水利议》馆藏件。

善治国者必重治水。林则徐不仅是世界禁毒先驱、近代中国“开眼看世界第一人”,还是治水安邦、泽被苍生的水利大家。

从河南的林公堤,到新疆的林公渠、林公井,林则徐治水时间之长,治水区域之广,产生效益之大,为历朝历代所罕见。他对治水的探索,可以从成为翰林院庶吉士说起。

从《北直水利书》到《畿辅水利议》

清嘉庆十六年(1811)四月,林则徐以殿试二甲第四名,朝考第五名成进士,又被选为庶吉士,进入翰林院学习。这个机构是当时的“高级官员储备培训班”。

嘉庆十八年(1813),天理教起义,攻入紫禁城。林则徐深受震动,认为大旱大灾是起义爆发的重要诱因之一,由此特别注意到京畿的农田水利问题。此后,他广泛搜集有关水利的奏疏和著述,查阅各类档案,认真思考在京畿附近兴修水利、种植水稻的可行性,开始写作《北直水利书》。

道光十二年(1832)六月,林则徐在苏州考课书院,识拔冯桂芬,委托编校《北直水利书》。道光十五年(1835)十二月,林则徐请桂超万校勘《北直水利书》。

道光十八年(1838)十一月,道光帝连续八天八次召见林则徐。除了讨论禁烟一事,林则徐还面奏有关直隶水利事宜十二条,即《畿辅水利议》。这是林则徐任京官时所积累的资料,融入多年兴修水利实践,才总结出来的,脱胎自《北直水利书》,全文约二万四千字,成为清后期重要的水利专著,对后世治水影响深远。

在河南

两次封堵黄河决口留下林公堤

“水利兴则余粮亩皆仓庾之积。”在《畿辅水利议》中,林则徐反复论证着一个道理:水利兴废关乎国家命运和百姓生计。他的第一次重大治水实践,发生在河南——封堵黄河决口。

黄河夺淮入海引发的水患是明清两朝的心腹大患。1819年,黄河多处溃决,主道阻断。次年二月初八,林则徐受命江南道监察御史,巡视州县,考察官吏。

当时,琦善主持的河南仪封(今河南兰考)南岸水利工程进度缓慢。林则徐调查发现,这是料贩囤积居奇工程用料所致,于是提出“严密查封,平价收买,以济工需”的建议。这一建议被嘉庆帝采纳,并将巡抚琦善革职议处。仪封决口很快被封堵。这是林则徐和琦善的第一次交锋。

1841年,黄河从开封西北的三十一堡决口,五府二十三州县直接受灾,波及邻近十州县。大水围城,生灵涂炭。清廷不得不派重臣王鼎主持治河。而王鼎素无治水经验,所以再三上奏道光帝,恳留林则徐襄办堵口事宜。

此时的林则徐已被革职,正在前往伊犁的路上。收到道光皇帝允准“折回东河效力赎罪”的命令后,他日夜兼程赶往决口现场。经过反复勘估,他决定在河岸处筑起8000米长的围坝,并在合龙口上端修建三道挑水大坝,于原河道内开挖引河30多公里。

黄河堵口工程艰巨,即便疾病缠身,林则徐仍亲力亲为,与民夫士卒一起挖泥担土。道光二十二年(1842)二月初八,堵口工程胜利竣工。王鼎竭力替他说情赎罪,但道光皇帝仍然下谕发配新疆伊犁。众河工和百姓为他愤愤不平。他却镇定自若,安慰王鼎后,从容西行,在路上写下“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的千古名句。

林则徐组织修筑的黄河大堤,西起今河南开封市水稻乡马头村,东至柳园口乡大马圈村,共7.5千米。为纪念林则徐堵口筑堤之功,后人称这段堤防为林公堤。

时至今日,林公堤仍护卫着古都开封。

在江苏

素服督修堤工修浚三江一河

道光四年(1824)十一月,洪泽湖高家堰决口,淹死者、冻死者不计其数。次年二月,两江总督向朝廷推荐林则徐督修堤工。此时,林则徐因母亲病逝在福州守孝,又身患疟疾,但他毫不犹豫,奔赴千里之外的高家堰。

于是,人们见到了这样一番景象:在堤堰上,林则徐身着素服,亲自查勘,指挥工程。经过反复比选,他采用“条石全砌,铁锔卯榫,逐级加固”之法,以确保堤坝连环相扣、固若金汤,又命人将勾连条石的大铁扣,都铸上“林工”二字。这是他的“工程质量责任承诺书”。一旦出现质量问题,他愿意通过“林工”铭文,让朝廷对他进行追查问责。

如今,洪泽湖大堤依然守护着1000多万人民的生命财产安全。洪泽老百姓感念林则徐的治水之功,为他建了林公雕塑和治水群雕。

林则徐在江苏还修浚了三江一河,即黄浦江、吴淞江、娄江(又称“刘河”“刘家河”,民国时改称“浏河”)、白茆河。

道光十四年(1834)春,浏河、白茆河疏浚工程相继开工。林则徐经常坐船,测量水情深浅,勤于督察,严格把关。两河工程得以保质保量顺利完工。

林则徐又动用浏河工程节余款,再浚太湖下游的泖、淀支河及太仓州的七浦河、杨林河。自道光十二年到十五年的4年间,他在江苏疏浚河道、港汉、湖、塘六七十处,大大促进了当地的农业生产。

在新疆

修建林公渠推广坎儿井

道光二十二年(1842)十一月初九,林则徐抵达戍所伊犁。此时,他已年近六旬,家乡,远在万里之外。

在给友人的书信中,林则徐直言,当地气候寒冷,以致“体气衰颓”。即便“作字不能过二百,看书不能及卅行”,他仍积极了解伊犁。道光二十三年(1843)六月二十七日,林则徐在伊犁制作水车,说明他开始思考水利垦荒问题。

伊犁河谷的阿齐乌苏荒地因水源匮乏长期废弃。垦复这块荒地的唯一办法是开挖一条引哈什河水的大灌渠。这是清代伊犁开屯以来最大的水利工程,也是乾嘉两代未竟之业。林则徐提出“分段承修”的施工原则,并主动捐资承修整个工程中最困难的龙口首段。该渠灌溉农田十万余亩,被百姓称为“林公渠”。伊犁林则徐纪念馆陈列着当年的渠首设计图纸与施工工具。

道光二十五年(1845)正月,林则徐在考察吐鲁番时,发现当地民间水利设施——坎儿井。他加以改进,并在垦地推广应用。当地人为了纪念他的推广之功,把坎儿井又称为“林公井”。

这一年,林则徐还奉命勘察南疆(今和田、喀什、阿克苏等地)荒地,重点考察了各地水源分布与水利现状,提出系统治水方案,并上奏朝廷,为清廷制定新疆屯田政策提供了重要依据,推动了南疆农业开发与边疆稳定。

在福建

治理西湖回馈桑梓

林则徐治水履历丰富,在山东省绘制黄河形势图,催办运河挑挖工程,查验河防料垛;在浙江省修建海塘工程,治理河道灌溉系统;在湖北省督修险工堤段,部署堤防岁修,亲验修工质量,制定防汛章程……而家乡人民获益最深的是他修浚福州西湖。

福州是国内水网密度最大的城市之一。西湖通过内河干流与闽江相连,在福州的灌溉、城防、交通和环境等方面发挥着重要作用。

1828年,林则徐在福州为父亲守孝,目睹西湖日益堙塞的严峻形势,深感痛心。他提出修浚西湖的倡议,并亲自督工,通过明确划定湖区边界、加固湖岸等措施,显著改善了西湖的生态环境。同时,他也注重景观提升,修缮古建筑,增强了西湖的人文底蕴。

治湖期间,林则徐代拟《湖堤砌石种树禁止掘毁告示》《重浚福州小西湖禁把持侵扣告示》,还组织人力种植梅树,保护堤岸。他采用分段挑土法,优先对西湖北侧的关键区域进行疏浚,同时在湖旁“围砌石岸,以杜占垦”。

为保证修浚工程高效,林则徐坐镇湖心办公,不避“盛暑烈日”,甚至“涉步泥淖中”督修。他提高工人工钱,同时严禁吏胥夫头克扣。“如有需索侵渔,亦许指名禀控,以凭惩办。”这些事迹,传颂至今。

道光二十五年(1845)十一月,林则徐由哈密启程返京,此后未再主导标志性的大型治水工程。1849年,他因健康问题辞官返乡,他的水利实践之旅也随之终止。但是,他治水安邦的实践被人们长久铭记。2019年,水利部公布了第一批“历史治水名人”,共计12位,林则徐是唯一入列的福建人。

2024年5月14日,福州市人大常委会颁布实施《福州市全域治水条例》。作为全国设区市首部全域治水法规,它创设“福州市林则徐治水奖”,对在全域治水工作中贡献突出的单位和个人予以表彰和奖励,既体现了法规的福州特色,也彰显了一种传承。

《福州晚报》(2025年9月19日 A15版 闽海神州)