作者:刘琳 史玄之

福州古厝里的榕台缘

古厝档案

福州中山纪念堂,位于福州市鼓楼区中山路23号,原为福州贡院的“至公堂”,清光绪三十年(1904)改建为中西合璧式会堂,福建省谘议局设立于此。该建筑为中西合璧砖木结构,包含青石半圆形门拱、叠瓦翘檐等元素,建筑面积2000余平方米。1912年4月20日孙中山在此发表演说,1932年更名为福州中山纪念堂。

今日福州中山纪念堂,曾为福州贡院的至公堂,闽台两地生员(秀才)在此参加乡试。

一

闽地书生 奋起拒敌

日本在明治维新之后,资本主义迅速发展,对外扩张领土的野心也日益膨胀。1874年日本出兵台湾,强占恒春半岛,船政大臣沈葆桢率福建船政轮船水师赴台驱日,粉碎了日本殖民台湾的野心。1879年日本吞并琉球,此后一直在制造对外扩张的借口。1894年1月,朝鲜爆发了东学党起义,6月朝鲜国王请求清政府派兵平定。日本利用这一机会,以保护使馆、侨民为由,重兵进入朝鲜。到同年7月,入朝日军已达近2万人,超过了此时赴朝清军总人数。于是,日本政府电令驻朝公使:“促成中日之冲突。”

7月25日,日本海军在牙山口外丰岛海面不宣而战,对中国北洋舰队发起突然袭击,包括“济远”舰管带方伯谦在内的一批福州籍官兵奋勇还击。8月1日,清政府被迫对日宣战,“此战日方蓄谋已久,准备充分,而清政府方面却是仓促上阵。”9月17日,双方海军主力在黄海北部海域爆发了战役规模的海战。黄海之战,北洋水师失利,刘步蟾、林永升、林泰曾等一大批福州籍北洋舰队官兵壮烈殉国,北洋舰队自此退入山东威海卫,黄海制海权落入日本海军之手。黄海海战后,日军很快占领了大连、旅顺,并于1995年1月发动了对威海卫军港的袭击,“至此,北洋海军瓦解劫灭”。不久,牛庄(今隶属辽宁省海城市)、田庄台(今隶属辽宁省盘锦市)、营口相继失陷。清政府被迫于1895年3月14日,派李鸿章赴日本“议和”,福州人罗丰禄等作为助手陪同前往。

早在威海卫之战尚未打响之时,1895年1月14日,日本内阁秘密决议,攻占台湾附属岛屿,为进攻台湾本岛做准备。同年3月13日,日军下达攻占澎湖岛的命令。同月26日,澎湖陷落。1895年4月17日,李鸿章与日本代表签订了《马关条约》,台湾、澎湖及附属岛屿被迫割让给日本。

在《马关条约》签订前,国内反割台斗争已逐浪升高。条约签订之后,朝野对《马关条约》反对声一片。来自翰林院、都察院、内阁及六部,许多有识之士上书反对割让台湾;各省的总督、提督、巡抚等各级地方大员也纷纷上书坚决反对;康有为、梁启超等维新派领袖联合1300余名举人联名上书光绪皇帝。上书和参加抗议活动的就有黄乃裳、梁孝熊等一批来自闽地福州的血性书生。

消息传到台湾,宝岛人民坚决反对清政府的卖国行为。4月20日,台北人民以鸣锣罢市表示抗议,誓言与侵略者展开决死斗争。本执教于台湾各大书院的一介书生丘逢甲,正是在国家危难之时,走出书斋,成为横刀立马的全台义军统领。

二

考棚知遇 声名鹊起

丘逢甲。

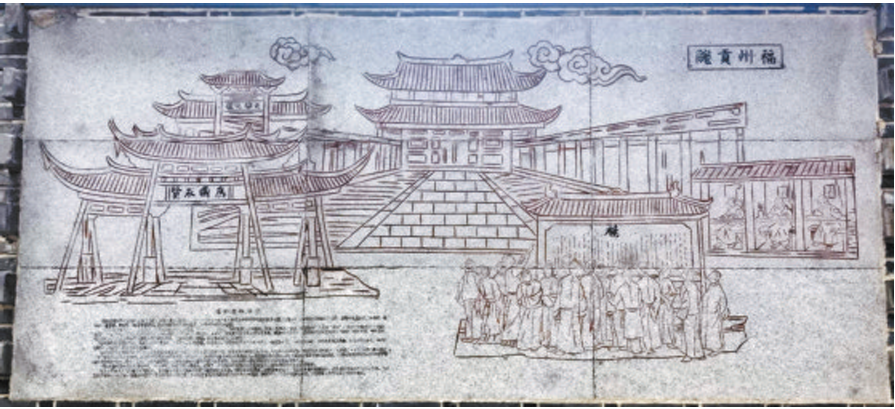

福州贡院图。

丘逢甲(1864—1912),又名秉渊,字仙根,号仲阏、仓海、蛰仙、吉甫、蛰庵,别署海东遗民、南武山人、仓海君。祖籍广东嘉应州镇平县(今广东省蕉岭县)。清朝曾任工部主事,台湾台中衡文书院主讲、台湾义勇军统领、广东潮州韩山书院主讲、广东谘议局副议长。广东光复后,曾任广东军政府教育部部长等。

丘逢甲远祖居于河南卫辉府的封丘县,奉姜子牙三子丘穆公为始祖。丘穆公部分裔孙曾先后在河南、山东、福建、四川、浙江、江西等地辗转迁播达五六十代。

丘逢甲曾祖父丘仕俊迁台,先居于东势角(旧属彰化,今属台中)。1862年,丘逢甲祖父丘学祥为避乱迁至今苗栗县铜锣乡,父亲丘龙章在此以教书为业。1864年12月26日,丘逢甲生于铜锣乡竹森村,自小由父亲课读。1872年,丘龙章设教于彰化县三庄魏家,丘逢甲随父在该处就读。期间曾在当地望族吕家拜坐馆的举人吴子光为师。1875年,丘父再到彰化县刘氏家塾设教,丘逢甲也进入刘氏家塾读书。

1877年春,丘逢甲到台南参加台湾府童子试,考棚里与一位从福州赴台的高官发生了交集,也因此声名鹊起。

这位高官就是丁日昌,广东人,1875年9月继沈葆桢之后成为第二任船政大臣,次年初兼署福建巡抚,当时台湾未建省,由福建省管辖。根据福建巡抚冬春驻台的规定,1876年冬丁日昌赴台办公,因此有了与丘逢甲的“考棚知遇”。

丁日昌巡察考场,知考生中丘逢甲年龄最小、交卷最早,想试试他的才学,便以“甲年逢甲子”为上联,要他对答。当年是丁丑年,丘逢甲脱口而出“丁岁遇丁公”。丁日昌甚是欣喜,便“以《全台利弊论》为题……进一步测试丘逢甲”,丘逢甲疾书“二千余言,文不加点”。丁日昌阅罢,赞不绝口:“奇童!奇童!”此次院试,丘逢甲得了第一,成为台湾历史上最年轻的秀才。丁日昌特赠“东宁才子”印一方,东宁为台湾别称,丘逢甲由此闻名全台。

1878年,丁日昌因病乞假回广东丰顺老家休养,曾修书招丘逢甲就学潮州,可见着眼栽培心之殷。只是后来因丁日昌病逝,丘逢甲未能成行。

1882年,又一位从福州来台的高官相助丘逢甲。他是福建巡抚岑毓英,依例巡台时专门接见了丘逢甲,奖勉备至,丘逢甲还补获“廪饩”,即拿到官府发给在学生员的膳食津贴。

1885年秋,丘逢甲赴福州应乡试,首次与福州贡院发生交集。丘家对福州贡院并不陌生。丘逢甲父亲丘龙章1856年考中秀才,三年后在大哥元珍陪伴下到福州参加乡试,名落孙山,还搭上了大哥一条命,原来大哥在福州口生痈疽,归途中病逝于平潭。丘逢甲是背负着丘家两代人希望再登贡院大门的,结果铩羽而归,随父佐课蒙童。

1885年10月,清政府正式设立台湾省。1887年,丘逢甲佐幕按察使衔分巡台湾兵备道唐景崧。唐景崧甚是赏识丘逢甲,让其与三弟树甲同入海东书院就读,还将自己的藏书向丘家兄弟开放,丘逢甲由此眼界大开,学问日进。

1888年,丘逢甲再赴福州,二进贡院应乡试,考中举人。次年初首赴北京参加会试,3月抵京,4月入贡院应考,6月放榜,连捷进士。光绪皇帝召见后,被钦点为工部虞衡司主事。

丘逢甲无意宦京,以亲老告归回台,曾任台中宏文书院主讲,其间曾任兼台南罗山书院主讲,还再兼任嘉义崇文书院山长。1892年《台湾通志》总局正式设立,被聘为采访师,兼职采访、补辑乡土故实。

三

编练义军 备战抗倭

如果没有日军突然对北洋舰队发动的袭击,或许丘逢甲还一直在翠竹摇曳的学堂传道授业。

甲午海战爆发后,丘逢甲分析形势,向刚刚升署台湾巡抚的唐景崧建议:编练义军,保台卫土。唐景崧批准了他创办义军的请求,丘逢甲于中秋节前后开始筹组义军。他以“守土拒倭号召乡里”,奔走多地发动民众保卫家园,招募了为数众多的台湾青壮年入伍。经费不足,丘逢甲倾家财以为兵饷。

今日台湾大硕青年关怀基金会董事长丘昌其为丘逢甲侄曾孙,曾多次率台湾大学生来榕参加《福州晚报》举办的两岸大学生新闻营,他在接受采访时说:“为支持丘逢甲创立义军,我曾祖父将所有的田产变卖供义军所用,最后连房产也卖了。”当时丘家“一门子弟能干戈者,尽力从戎”。

不久,一支号称一百六十营(实际上经过短期训练的不过三十余营)的台湾义军正式成立了,每营360人,丘逢甲担任全台义军统领。义军多为当地农民,各营的首领大多是秀才出身的爱国知识青年,其中有不少是丘逢甲的门生子弟或亲朋挚友,如丘逢甲的哥哥丘先甲为‘信’字营统领,三弟丘树甲为全台义军营务处帮理。义军筹建和成立之初,司令部就设在台中丘逢甲的家——柏庄。成军后,丘逢甲主要采取训多于练、教以大义的治军方法,激发官兵保台护土之心,他日夜巡视义军各部,解决备战中的各种问题,抓紧时间训练队伍,他曾言:“受命仓卒,恐旦夕有警,止能使人自为战。”

1895年2月下旬,丘逢甲奉唐景崧之命,率部北上防守台北后路,部队防区为南嵌至台北、台中两府之间的后垅一带。

为保证台湾的割让,日军先行攻下澎湖,并于 4月1日谈判停战地区时,刻意提出不包括台湾,以达到“从武力上保证实现夺取台湾的目标”。日舰还不断在沿海刺探台湾防务,丘逢甲令官兵昼夜巡视,严阵以待。

同年4月17日,《马关条约》签订,台湾“各官多奉旨内渡。而景崧尚留,誓与台湾共存亡”。丘逢甲三次上血书,领衔带领全台绅民请求清廷废约再战。光绪皇帝的老师翁同龢在日记中羞愤写下:“得台湾门人俞明震、丘逢甲电,字字血泪,使我无面目立于人世矣!”

虽然全国反割台斗争一浪高过一浪,但清政府的腐败、无能和国家的积贫积弱,让所有期待清政府收回割台成命的中国人希望破灭。

丘逢甲登高振臂疾呼道:“余早知有今日矣!虽然,台湾者吾台人之所自有,何得任人之私相授受?清廷虽弃我,我岂可复自弃耶!”5月15日,他率台湾士绅与唐景崧等集议于台北筹访局,决定自立保台,“逢甲乃议自主之策,众和之。”当年3月,唐景崧曾电调船政学堂培养出的外交家陈季同赴台,陈季同依照国际法规则设计了一个保台策略,台湾兵民依此方案着手抵制日本的占领。

《福州晚报》(2025年9月25日 A05版 闽海神州)