作者:陈晴

《天使馆图》(出自冲绳县立博物馆《册封使》一书,1989年版)

根据明代邓庆宷辑录的明代荔枝专著《闽中荔支通谱》中的《闽荔通谱序》记载:“闽中名果,荔淂冠军,生于濒海,名彻上京,价高外夷。”荔枝作为福建省的标志性水果之一,很早就漂洋过海畅销海外,并与琉球结下了一段佳缘。

清乾隆二十一年(1756年)奉旨出使琉球的清代官员周煌、全魁等所编纂的《琉球国志略》中,已有对福建荔枝传入琉球的明确记载。该书在“物产”篇中写道:“荔枝、龙眼(二种皆自闽来,不甚繁植)。”

到了清嘉庆五年(1800年),奉旨出使琉球的李鼎元在品尝过福州的荔枝后,对于琉球的荔枝品质心生疑窦。根据《使琉球记》记载,李鼎元抵达琉球时,荔枝尚未成熟,他仅尝到了琉球王国的龙眼:“(七月)十五日……果有龙眼,种自闽来,味甚薄,闻植亦不繁。”由于龙眼风味欠佳,他不由得推断:“因念荔支他日即实,未必如闽然。果实亦固难得,《志略》载‘物产有荔’,虚也。”也就是说,李鼎元认为《琉球国志略》记载物产中有荔枝,此说恐怕有虚。

在明清两代的历史长河中,中国先后23次向琉球派遣册封使,总计43位使臣。这些册封使皆为学识渊博、满腹经纶之士,他们出使时,以生花妙笔将沿途的所见所闻、所思所感一一记录,这些珍贵的文字便汇成了后世所称的“册封使录”。

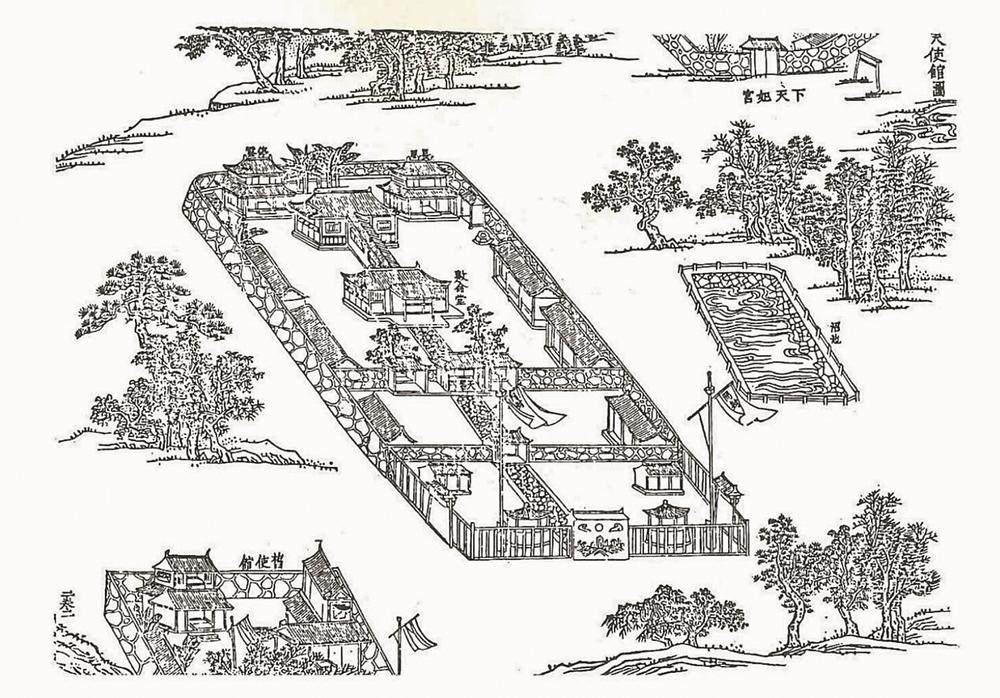

在这些宝贵的册封使录里,李鼎元所著的《使琉球记》对荔枝的描述最为详尽。他采用日记体的形式,详尽记录了自己抵达福建后,将荔枝跨越重洋带到琉球,并亲手将其种于天使馆——这座琉球王国为中国册封使精心准备的住宿之所的奇妙历程。

“(闰四月)二十一日(癸酉),雨。午刻,汪抚军招饮。署基甚高,踞嵩山之麓,宋王尚书祖道故宅也。闽时为五诸侯馆,至今犹称馆前。入门,夹道皆荔支。堂侧有精舍轩豁,可以远眺。层级而下,有园曰‘牧荔’,即岁荔支以供御用者。余地尽为圃,饶瓜菜,抚军躬行节俭,于此见一斑矣。惟时芭蕉尚花,间有甘露。荔支尚未大熟,因向抚军乞得盆植二本,已结实,意欲携之过海,栽于中山。非敢希召伯甘棠,亦聊以自励耳。”

从这段文字可知,李鼎元带往琉球的荔枝,源自福建“牧荔园”。此园原是宋代兵部尚书王祖道的故居,入门后,道路两旁荔枝成林。园中荔枝非同寻常,乃贡品荔枝,品质之优自不待言。李鼎元索要的两盆荔枝虽未成熟,却已挂果。他明确表示,要携荔枝漂洋过海,种于琉球中山,还借《诗经·甘棠》典故自勉。

福建荔枝品类丰富,究竟是哪一品种促成了这段流传佳话?答案在一个月后水落石出。

“(五月)十八日(己亥),雨。栽荔支于使院庭后,南北分列:南者一本二干、北者一本三干,长四尺以上,移自牧荔园,种曰‘陈家紫’。既为诗以祝之,并序其由来,刻碑列于北楼之侧。球阳(琉球别称)地气温暖,或可望其荣实也。”

彼时,李鼎元已穿越波涛翻涌的大海抵达琉球,他满怀虔诚地将荔枝栽种在天使馆内,南北各植一株。他特意点明荔枝品种为“陈家紫”,还兴致勃勃地为此赋诗一首,满心期待着荔枝树能在温暖的琉球春华秋实。

此处提及的“陈家紫”,在荔枝界可谓当之无愧的顶流。北宋蔡襄曾赞誉“闽中荔支,唯陈家紫号为第一”。南宋范成大同样对其推崇备至,认为“陈家紫”不仅是福建荔枝中的魁首,更远超其他省份的荔枝品种,他言道:“涪陵荔子,天宝所贡,去州里许有此园。然峡中荔子不及闽中远甚,陈紫又闽中之最也。”为此,范成大还专门赋诗一首:“露叶风枝驿骑传,华清天上一嫣然。当时若识陈家紫,何处蛮村更有园。”

但有趣的是,李鼎元专程为此所赋诗作,却没有点明“陈家紫”,而是用了福建另一知名荔枝品种的名字“十八娘”。我们先来品一品李鼎元的《使院种荔支诗并序》:“知公有遗爱,即此是甘棠。涉海五千里,倾城十八娘。宿缘真不偶,异国亦何伤。郄羡重来者,新红任饱尝。”

此处提及的“十八娘”,也是福建知名的荔枝品种。根据《宋蔡君谟荔支谱》“第七”中记载:“十八娘荔支,色深红而细长,时人以少女比之。俚传闽王王氏有女第十八,好噉此品,因而得名。其冢今在城东报国院,冢旁犹有此树云。”或许正是因这充满浪漫色彩的美好传说,李鼎元才在诗作中加以引用。

实际上,“十八娘”在历史上的名气丝毫不逊色于“陈家紫”。据《明徐兴公荔支谱三·叙事》记载:“汉武帝元鼎六年(公元前111年),破南越,建扶荔宫,以荔支得名也。此荔骈生,若十八娘之类。”可见“十八娘”很早就名声斐然。书中还评价“十八娘细骨,杨贵妃香肌,莫能比也”,这无疑为“十八娘”这一荔枝品种增添了几分令人遐想的韵味。

对于副使李鼎元的这些风雅意趣,正使赵文楷不仅欣然赞同,还特意赋诗一首《李墨庄舍人自闽抚署携荔支二株渡海种于使院》:“种向扶桑国,来从牧荔园。孤根托绝域,宿土忆中原。海雨新枝湿,闽烟旧干存。岛夷应护惜,毋用插篱藩。”借诗叮嘱琉球众人要好好爱护这荔枝。

实际上,状元出身的赵文楷一直对福建荔枝青睐有加。譬如自福州启程之际,面对福建庆晴村将军的饯别诗,赵文楷在《和庆晴村将军“送行”韵二首》中挥毫写下:“越王城畔水天同,螺女江头尽日风。此去好看樱岛碧(樱岛,琉球山名),揭来犹及荔支红。鲛人百道迎飞楫,海国千灵憺寿宫(时奉命论祭天后,并祭海神)。已信布帆归路稳,波恬不拟问弓隆(甲子神名弓隆,呼之,入水不溺)。”诗中既祈愿此行顺遂,更暗藏归闽时节再品甘美荔枝的殷切期盼,将文人雅趣与家国情怀尽付笔端。

李鼎元种下荔枝后并非就此置之不理,而是时常关注。他在《使琉球记》中记载了荔枝移栽后的生长情况,发现有虫还即刻令人来捉,字里行间尽显护花使者的殷切期盼:“(六月)十四日(乙丑),阴。荔支栽近一月,新叶茂发,有生机矣。早起,偶步其侧,见新叶有蚀者。薄视之,有虫黄体而苍文,两角、八足,身方而毛,世所谓毛虫类。附叶为巢,蒙如小蛛网。卵生如蚕子而速,大者二寸以来。命仆捉而坑之,尽拂其巢。‘嘉树生虫,修士来谤’,固其所也。”

从赵文楷的殷殷叮嘱,到李鼎元的俯身除虫,这两株穿越沧海、被寄予“新红任饱尝”厚望的荔枝嘉木,早已超越使院的方寸之地,将个体植株的耕耘与中琉友好往来的历史悄然勾连。明清册封舟上的荔影摇红,从闽江口来到那霸港,从牧荔园来到天使馆,跨海写下“美美与共”的东方叙事。

(作者单位:福建师范大学社会历史学院)

《福建日报》(2025年11月4日 第12版:理论周刊·文史)