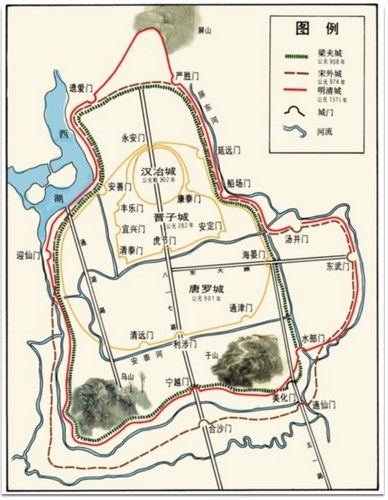

福州历代城池扩展图

于山前景

如今的西湖

核心提示:福州为什么有如此多的内河?它们是如何形成的?又经历了多少次的历史变迁?本报连续多日报道了福州内河将大规模整治的消息,不少读者来电问起了福州的内河形成史。

记者多方采访,专家给出了答案:古代扩城、地理变迁、交通水运三大原因促成现在“城在水中,水在城中”的福州。

汉代开始 六次大扩城

“最早的内河,其实就是护城河,从唐代到明代,一直没变。”昨日,福州民俗专家方炳桂向本报披露他对内河的新研究。

方炳桂说,福州内河如此多,是古代扩城、地理变迁、交通水运三大原因造成的。其中很重要的原因是福州从汉代至明朝6次大规模扩城,护城河、壕沟不断成为城市一部分,变成内河。

汉初,闽越王无诸建都东冶,筑冶城。冶城的南面是水漫地区。到了西晋太康三年(282年),郡守严高嫌旧城太小,在屏山南麓建了“子城”,北至鼓屏路,南至今八一七北路上的虎节路口,东至湖东路丽文坊口,西至鼓西路渡鸡口,设6个城门,城门外均有护城河。

历经唐代的“罗城”、后梁的“夹城”、北宋的“外城”,到了明洪武四年(1371年),在“夹城”、“外城”的旧基础上用石头砌修扩建成“府城”。

每扩城一次,要建一道城墙,每一道城墙都有护城河,唐代在护城河外建壕沟。现在的茶亭河、洗马河等都是原来的护城河。

明朝后期,因为陆地运输不发达,又有闽江穿城而过带来有利的水运条件,福州经济发展需要利用原来内河的近50条水系,开展大规模水上运输。内河得到充分保护,有些还延伸、打通,把闽江水引进来。

晋代子城 开凿西湖、东湖

“晋代的榕城,有西湖、东湖和南湖。”昨日,原福州市委政研室主任、福州市城市科学研究会专家林璧符说。

据介绍,晋太康三年(282年),郡守严高建筑子城时开凿了西湖,为农田灌溉,因在子城的西边,故称为西湖。五代时,闽王王审知修筑罗城及南北夹城,在湖旁取土,使西湖扩至20公顷。

在福州城区的东北部,即现在省体育中心、琴亭高架桥周边,就是以前东湖所在地,东湖也是晋太康三年郡守严高筑城时与西湖同时开凿的,面积比西湖大,用于周边20多里的农田灌溉。宋庆历时(1041—1048年)东湖渐渐被堵塞,淳熙年间(1174—1189年)则变成了农田。

“在宋代前,福州乌山以南还是沙洲,比如义洲、帮洲、三县洲等。以前在现五一广场以西的大部分地方是湖,被称为南湖。”林璧符说。

五代夹城 屏东河是护城河

很多史书上记载,福州很多内河曾经是护城河,但目前经过考古发掘的,还只有屏东河一条。昨日,记者找到了福建博物院王振镛研究员,让他讲述了验证过程。“10年前,也就是2001年,屏东河观风亭附近的小区进行考古发掘。”王老说,小区就在屏东河边,当时发掘的时候,挖到下面都是淤泥,黏糊糊的,还有一段城墙。“这段城墙和观风亭保存下来的城墙绵延的方向几乎一样,究竟是什么年代的呢?”他说,后来推断是王审知当时修建的北夹城即北月城东城墙。

王振镛说,南宋《三山志》上记载了“梁开平二年,王审知初建南北夹城,谓之南月城、北月城”。清代《榕城考古略》上记载城池的建造办法,对照已发现的城墙遗址,同一地层出土器物及尺寸等都相符合。结合明《闽都记》中“严胜门”的位置,推断出这段城墙是王审知扩建福州城时候的北夹城即北月城东城墙。“屏东河在城墙边,即是护城河。”王振镛说,冶山路下面也有唐五代护城河遗址。

考古队员从淤泥中清理出不少东西,有盘口壶,各式平底足、玉璧足、饼足碗、盘等,都带有明显的晚唐五代风格,属唐五代时期福州怀安窑的产品。除瓷器外,还发现和建筑有关的文物,比如莲花纹瓦当、兽面纹瓦当、钱纹砖等,也是具有唐五代风格的。

到了明朝 中亭街浮出水面

“福州市区平原主要是由河流和海水淤积而成的,城区地势低平,海拔多在5米以下,一半为3~4米,在山前局部地带可达10~25米。”福州市方志委有关专家说,福州河网密度全省最大,达1.14公里/平方公里。

福州市一名水利专家说,福州城区形成的沙洲,是闽江下游流速减缓、流向改变导致泥沙落淤而成。城区主要的沙洲有义洲、帮洲、中洲、三县洲等,随着时代变迁,这些沙洲周边陆续形成一些内河。

方炳桂说,史料上零星记载称,在2200多年前,汉朝廷册封闽越王,是在福州大庙山上举行仪式,因为当时那周围都是水,大庙山在海中显得特别突出。唐末册封王审知为闽王,也是在大庙山上。这可以证明,在唐末,台江还都在水中。到了明朝,中亭街才慢慢浮出水面。海水不断向东退去,陆地露出面积变大,低洼地形成福州内河或内湖。

内河印记

上杭路曾留下竹篙撑过的痕迹

方炳桂说,福州有句俗语叫“圣君殿的水,两头涨”,形容一个人有两份收入,这是内河对福州民俗影响的体现。还有一些地名,如上、下 ,杭现在是“杭州”的“杭”以前,被写作“航行”的“航”,他小时候还在上杭路见 竹篙撑到过留下的痕迹。 河直接影内响福州地名、民间信仰等多个方面。

“水淹十八洋”昔时民谣广流传

如今福州市区的上海、黎明、荷泽、荷花、洋中、西洋、加洋、凤凰、宁化诸新村,及工业路一带,解放前后一段时间统称“十八洋路”。福州称大片的田野与河浦为“洋”。“十八洋”包括:浦东洋、浦西洋、斗池洋、西洋、加洋等。

昔日,“十八洋路”各村相连,乡间小路弯弯曲曲,交通极为不便。洪水季节,这里一片汪洋,来往交通靠小船。昔时民谣唱道:“十八洋路路弯弯,一年洪水淹九番。”

解放后,“十八洋路”地区建起了不少房屋,福州市相关部门在“十八洋路”内开挖或疏浚了东西河、大庆河、新透河等河道,保留至今。

为了防御闽江洪水,1953年开始修建闽江下游防洪堤,总长超100公里。其中保护市区堤段12.9公里,历经数次加高加固,目前提高到“百年一遇”标准。

(海峡都市报记者 李熙慧 阙文龙/文 王浩志/图)