在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年之际,昨日,三坊七巷保护开发有限公司相关负责人向记者讲述三坊七巷抗战时期的那些人那些事,让人对“一座三坊七巷,半部近现代史”有了更深刻的体会。

法官叶在增:亲审“南京大屠杀”主犯

位于南后街的叶氏家族是福州著名的科举世家,曾创造“六子登科”“五世八翰林”的辉煌,被誉为“世翰林”。叶氏后人不仅文人辈出,也培育出爱国志士,其中出任审判“南京大屠杀”主犯谷寿夫案的法官叶在增就是叶氏后裔。

叶在增,1912年出生于文儒坊, 1934年毕业于北平朝阳大学法律系,1946年9月出任南京审判日本战犯军事法庭法官,1946年11月担任审判“南京大屠杀”主犯谷寿夫案件的承办法官。叶在增先后主持召开 20多次调查会,传讯、调查1000多名证人,取得大量的书信、日记、报纸、刊物、照片、影片等罪证,并多次开掘大屠杀现场,取得最直接的证据。1947年4月26日,谷寿夫在南京雨花台被判处死刑。

1947年8月,叶在增又参与了第一侵华日军总司令冈村宁次案件的审判工作。1949年5月,解放战争的炮火逼近上海,叶在增毅然留下来迎接新中国的诞生,并带着妻子儿女定居江西九江,直至1994年4月在九江病逝。

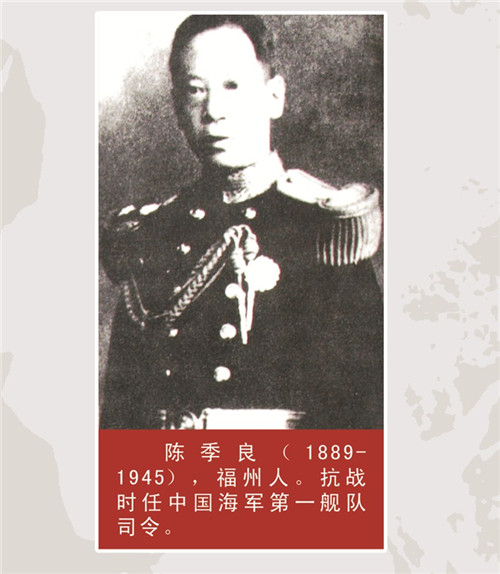

名将陈季良:战死“最惨烈海空战”

海军上将陈季良也是从文儒坊走出去的福州人,这位大无畏的抗日海军名将曾指挥“第一次世界大战后最惨烈的海空战”——江阴海空战。

1937年8月,日军派出精锐部队向长江江阴封锁区实施开战以来最为猛烈的空中轰炸。我“平海”舰、“宁海”舰相继被敌机炸毁,陈季良移驻“逸仙”舰,并挂出指挥旗继续指挥战斗。“逸仙”舰被击中后,官兵们劝陈季良撤退,陈季良断然拒绝:“不!我们要和敌人拼到底!”

激战中,“逸仙”舰舰首炮与舰尾炮都被炸毁,陈季良被弹片击中腰部,血流如注,摔倒在甲板上。敌机继续轰炸“逸仙”舰,陈季良顽强地站起来,大吼一声:“中国军人最好的归宿,就是与敌人战死在最后一刻!”随后,他拔出手枪与敌机对决。当时在江阴海空战场观战的一位德国顾问被陈季良英勇无畏的精神所震撼,他说:“这是第一次世界大战以来,我所亲眼看到的最惨烈的海空战。陈季良将军如此英勇,中国人如此无畏,中国必胜。”

1945年,陈季良临终前叮嘱家人:“我死后,不要让我入土,我要看着日本人被打败。等打败了日本人,你就往我的棺材里倒几杯酒,我也要好好庆贺一番。”抗战胜利后,陈季良灵柩被运回老家福州。当载着陈季良灵柩的军舰抵达福州马尾港时,家乡人自发前来迎接英烈魂归故里,并为陈季良举行了公祭,场面浩大,哭声一片。如今陈季良的后人还一直居住在文儒坊。

作家郁达夫:以笔为枪号召民众抗战

郁达夫是一位为抗日救国而殉难的作家。他虽然不是三坊七巷土生土长的名人,但他与三坊七巷的渊源,却是三坊七巷一段经典的历史记忆。

1936年1月,郁达夫来福州担任省政府参议兼公报室主任。1937年7月7日芦沟桥事变,在民族危亡时刻,他挺身而出,以笔为枪,号召民众抗战。在福州任职期间,郁达夫曾任“福州文化抗敌救亡协会”理事长和《福建民报》副刊主编。

郁达夫的抗日态度非常鲜明,他在福州参加各种座谈会和演讲,并在报刊上发表文章,激励大家保持高尚的民族气节,在舆论上起到“号吹在前”的作用。

1938年12月前往新加坡之前,郁达夫一直居住在福州,先是双杭,后搬至三坊七巷早题巷黄任故居和光禄坊刘家大院。南后街旧书摊的书香味深深吸引着他。短短两年中,他一共买了2000余册书,并结交了藏书家沈祖牟(沈葆桢的后裔)、陈几士(陈宝琛的长子)、林汾贻(林则徐曾孙)等。起身前往新加坡时,郁达夫将他心爱的2000余册书全部转赠给这3位好友。

安民巷53号:曾是新四军驻福州办事处

安民巷53号现在是省级文保单位,在抗战时期,这里曾是新四军驻福州办事处。

1938年2月,新四军驻福州办事处正式成立,对外公开的任务是密切联系新四军军部,接待军部同地方来往干部,向军部输送干部,办理新四军北上后留守地方事宜,传递战士家书,颁发抗日军人证书、烈士证书,坚持抗日民族统一战线,开展抗日宣传活动等。对内秘密任务则是代表福州地区中共地方组织恢复和发展组织关系,组织开展农村抗日武装活动,利用合法的抗日团体,推动抗日救亡运动,并领导闽东特委、闽侯、连江等中共地下党工作。

1939年,福州沿海局势紧张,福州市区疏散人口,国民党政府机关、学校相继奉令迁往内地。同年5月,日军侵占闽江口,新四军驻福州办事处奉令迁到南平梅山后师岭,改称新四军驻南平办事处。新四军驻福州办事处开展工作历时1年4个月。