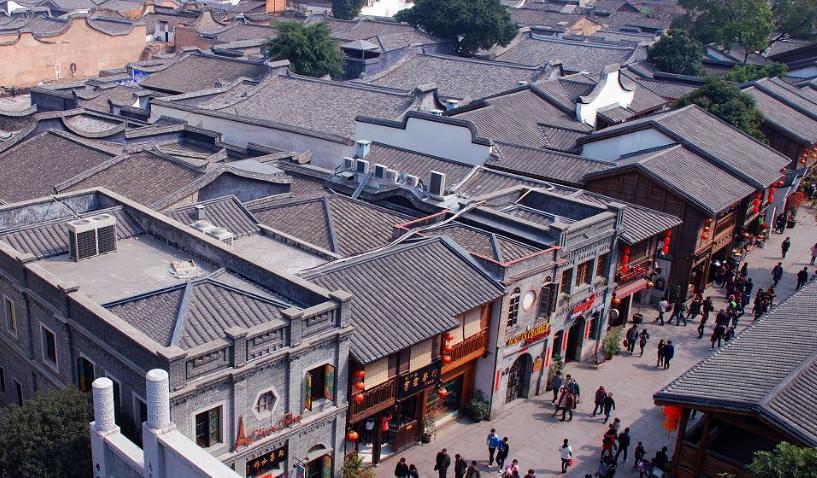

福州是一座具有两千多年历史的文化名城。福州地区的古建筑,体系上属闽东派系。各处的古建筑以“落”为单位,各落形制上以中轴线左右对称,每落中又以“进”为基础单位,每落由一进至数进的单体建筑组成。

福州

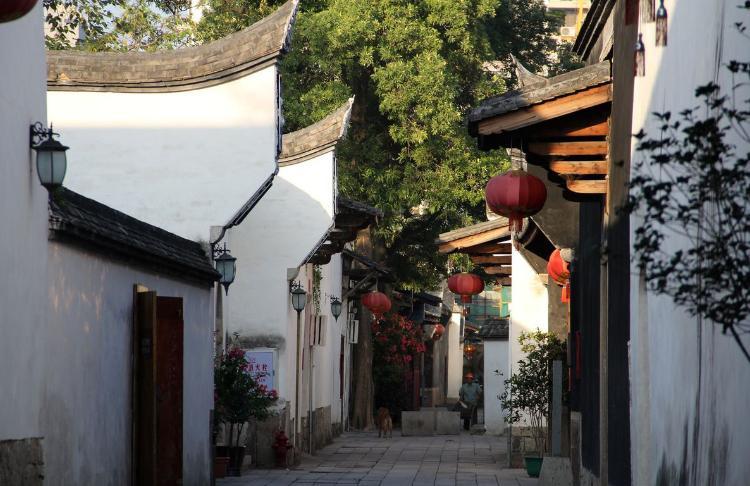

福州地区的古建筑分布于山村、乡村乃至城市之中,涉及使用墙体的古建筑主要有二类:一是硬山顶,其两侧高大的风火山墙及各进间的院墙;二是悬山顶,主座两侧带梓院,四周设有围合型墙体。

在福州地区古建筑群落或古城中,一条街巷的两侧由多落并排建筑组成,悬山顶的建筑难以满足结构布局及功能上的要求,为此硬山顶的建筑占据了主导地位。硬山顶的建筑是在悬山顶建筑的基础上,两侧配以高大的风火山墙,各进前后多设有院墙。有了山墙的阻隔,各落之间可共用墙体,墙上开的众多边门又可互通,极大程度地达到了防风、防火、防盗以及人员疏散的功能。

在明、清代的中式古建筑中墙体的宽度、高度及上部马鞍墙造型等,是由建筑内部平面布局而衍生出的木构梁架予以确定。不论是山墙还是院墙,结构上主要由三个部分组成,由下至上分别为墙基、墙身及墙帽。

福州街巷

(一)马蹄形石基础。墙基用白石干砌,上下有收分,剖面状似马蹄。通常的山墙基采用乱毛石干砌(全部用条石砌筑的占少数),前后转角处用条石砌筑,埋在地下部分根据地质而定,通常在50-80㎝之间。墙基的砌法内外两层乱毛石,用传统的错缝砌法予以干砌,面层须经錾凿一至二遍。

(二)墙身多为夯土结合青砖的做法。墙身下部通常为65㎝,上部宽度不一,收分尺寸约为10㎝。墙身的青砖墙体为主要受力部分,用于转角、中部较高的马鞍墙及门框周边,为节省用料,砖墙内部中空,两侧用单皮浑水青砖垒砌,空余处用垃圾土混合瓦砾、瓷砾予以层层夯筑。内墙面层粉壳灰,屋面以上粉乌烟灰;外墙面粉乌烟灰,寺、庙等建筑外墙粉红灰。

福州民居

(三)鲎页形墙帽。在墙身顶部用青砖叠涩出二层砖拱(底部裸面,侧部抹乌烟灰,起滴水线作用),承托上部的墙帽。墙帽的样式造型来源于鲎,又称作鲎页形(本地旧时常用的以鲎壳经沸水烫煮卷曲后安装竹柄之舀水容器),即在墙头上用黄土堆筑夯实成形后,表层覆七片瓦,帽脊压青筒瓦,各瓦片间用乌烟灰勾缝而形成的墙帽。

(四)“几”字形马鞍墙。在硬山顶建筑中,主座两侧山墙高过屋面部分的墙垣即为风火墙,在本地因状似马鞍,皆称为马鞍墙。其外观上有多种表现形式,如:观音兜、国公帽、如意式、僧帽式等。

福州“几”字形马鞍墙

马鞍墙形制是根据穿斗式人字型屋面坡度决定的,基本上是前短后长、前高后低。墙体正常状态下两端配墀头,前端墀头称为“山水头”,后部墀头称为“知了头”。