三坊七巷和朱紫坊位于八一七路两侧。其中三坊七巷以南后街为中轴线,由北而南,其西侧为三坊,东侧为七巷。三坊七巷在晋朝时就有了坊巷的雏形,唐代后叶格局已经形成,到了明、清时期,特别是清代中叶发展到了鼎盛时期,被誉为城市里坊制度活化石和明清建筑博物馆。2006年,水榭戏台等17座古建筑(2013年增补:黄巷郭氏民居、南后街叶氏民居、安民巷鄢家花厅、光禄坊刘氏民居、王麒故居、刘冠雄故居)合并公布为全国重点文物保护单位三坊七巷和朱紫坊建筑群。

林觉民、冰心故居

林觉民、冰心故居位于南后街北口西侧与杨桥巷交汇处,旧南后街86号,新杨桥路17号。原系林觉民祖辈七房人家(包括林长民)聚居处。林觉民广州起义殉难后,林家避祸迁离,房屋让售予冰心祖父谢銮恩。谢家一直住至20世纪50年代。冰心十一二岁时曾居此。该故居清代建筑,坐西朝东,四面风火墙。前门临后街,门头房曾作为“万升桶石店”。主体建筑三进,一进与二进之间有一长廊,旁植花木。首进厅堂与建筑主轴线外的北院和南墙外花厅,均已被拆除改建。现仅存二进,占地面积694平方米,大门改在杨桥路。新建仿清式大门为凹入式,坐南朝北,六扇门,进深一间,前后挑檐,门内为石板铺的庭院;右折,进正座石框大门。二进,三面环廊,正面隔屏门,就是天井;左右回廊,登台阶为厅堂,穿斗式木构架,双坡顶,面阔三间,进深七柱,中为厅,由屏门分前后厅,左右为前后厢房。原冰心与父母住在左厢房,祖父住在右厢房,前为书房,后为卧室。过后厅是小天井,两侧披榭。正座南侧隔墙外,自东起为紫藤书屋,坐南朝北,为三柱三开间,前有小天井,与正厅前廊相通;书房之西为小书斋,坐西朝东。墙外西南角又有一小院。院中小屋双间,一厅一房,坐北朝南,进深五柱,是当年林觉民夫妇的居室,南面有小天井,花台上植有腊梅树,北面为厨房,今改为小花园。园东北角有小门通正座。这正是林觉民《与妻书》中描写的情景:“回忆后街之屋,入门穿廊,过前厅又三四折,有小厅,厅旁一室,为吾与你双栖之所,初婚三四个月,适冬之望日前后,窗外疏梅筛月影,依稀掩映,吾与汝并肩携手,低低切切,何事不语,何情不诉?”对于大院,冰心晚年在《我的故乡》中,也有一段形象的记述:“我们这所房子,有好几个院子,但它不像北京的‘四合院’的院子;只是在一排或一进屋子的前面,有一个长方形的‘天井’,每个‘天井’里都有一口井,这几乎是福州房子的特点。这所大房里,除了住人以外,就是客室和书房。几乎所有的厅堂和客室、书房的柱子上、墙壁上都贴着或挂着书画。”

该故居于1983年公布为福州市文物保护单位。1991年由福州市房地产开发总公司出资拆迁、福州市文物管理委员会主持修复,辟为福州辛亥革命纪念馆。1996年公布为福建省文物保护单位;2006年公布为全国重点文物保护单位。现辟《林觉民生平史迹》展和《冰心与福州》展。

郎官巷严复故居

郎官巷严复故居位于郎官巷西段北侧旧16、17号,新20号,坐北朝南,主座与花厅两座毗连,占地面积609平方米。主座清式规制,大门朝南,高3.1米,宽1.8米,双重门:前为宁波门(木条隔扇),装在石门框内,后为串拢(即合扇)大板门,安装在石门框后的石臼上。大门上施门罩,雕饰考究;门斗两侧山墙正面砌墀头,单面坡顶盖,下为灰漫天山花;山墙两侧接连围墙,突出门面排场的气氛。门内三面走廊,前设有插屏门。当中天井,上台阶为大厅。厅面阔三间,进深五柱,穿斗式木构架,檐柱出三挑插拱,双坡顶,鞍式山墙;正间分前后厅,中施屏门,左右边间为前后厢房。后天井较小,仅3米多深,左右小披榭。主座前廊西有小门通花厅。花厅四面围墙,南面不开门,西面设便门出入。厅前庭院,原有假山。花厅靠北,为民国式双层楼房。楼下为敞厅,构架采用新式三角顶架;楼上为一单开间,室内白灰平漫天花,前后走廊、栏杆均仿西方建筑纹饰,梯位一内一外。楼后另有两间小平房。

故居是当时福建省督军兼省长李厚基为严复购置的。严复于1920年底回到福州,居住在这里,直至1921年病逝。主座供家属、佣人使用;严复住在花厅,楼上卧室,楼下书房、客厅。尽管时间不长,但仍是严复落叶归根的地方。严复孙女严停云,笔名华严,是当代台湾著名女作家,她出生、成长在郎官巷。她在《吾祖严复》、《郎官巷里的童年》等散文中,曾娓娓动听地讲述她的郎官巷故居和她外婆的杨桥巷“台湾林”宅院。

该故居于1992年由福州市人民政府挂牌保护,后又公布为鼓楼区文物保护单位。2001年,由上海大唐美术有限公司捐资修复,并更新陈列,对外开放。2005年公布为福建省文物保护单位;2006年公布为全国重点文物保护单位。

衣锦坊水榭戏台

衣锦坊水榭戏台位于衣锦坊东口北侧旧2、3号,新4号,创建于明万历年间(1573—1620),原是郑姓住宅;清道光年间(1821—1851)为孙翼谋家族所有,以后长期都有孙氏子孙居住。经过多次重修,成为三座毗连、全坊最大的宅院。从西而东,第一座为主座大院,第二座为别院,第三座为花厅园林。整个建筑群坐北朝南,四面围墙,皆用穿斗式木构架,双坡顶,总占地面积2675平方米,建筑面积2377平方米。主座大院临街六扇大门,是整个建筑群的主要通道。入门为门头房,中间门厅,左右耳房。进石框大门,三面环廊,中有天井,均铺以平整条石。厅堂面阔三间,进深七柱,厅堂特大;第二进明三暗五,进深五柱。前天井左右各有一水井。每进东侧都有小门通第二座别院。别院由书斋、佛堂、厨房、饭厅、库房等组成,再往东,又有小门通第三座花厅园林。花厅的最大特色是建有水榭戏台,是福州市仅存的水榭戏台。它是府内喜庆宴会的重要场所。水池面积60平方米,池底涌泉,长年不涸,池内养有金鱼、鲫鱼、龟鳖等水族。建在池上的水榭戏台,坐南朝北,系单层平台,四柱单开间,九脊歇山顶,翘角上刻有精美的镂空“角鱼”,檐下夹角施雕花“弓梁”、垂柱;内顶上方形藻井,中刻团鹤,周饰蝙蝠,象征福寿双全。戏台三面临水,中隔天井,面对楼阁,拾音良好。戏台呈方形,面积30平方米。池旁石栏板,浮雕花卉;池东西两侧为假山、雪洞。戏台正对面建双层楼阁,坐北朝南,楼上楼下均是前廊后堂,穿斗式木构架,单檐歇山顶,可供聚会、看戏或登高望远。墙头、檐下、屋脊灰塑花边纹饰等皆精工细作,造型独特,别具一格,至今保护完好。1992年公布为鼓楼区文物保护单位;2001年公布为福建省文物保护单位;2006年公布为全国重点文物保护单位。

衣锦坊欧阳氏民居

衣锦坊欧阳氏民居位于衣锦坊中段南侧旧54号,新29、31号。始建于清康熙年间(1662—1722年),重修于乾隆十五年(1750年)。清初为闽清某盐商住宅,光绪十六年(1890年),由欧阳瑸、欧阳玖兄弟购置再修,一度典卖与人,又经欧阳瑸四子欧阳勣赎回,后由其十二子欧阳推居住。欧阳推是建筑工程师,从1948年至1996年99岁去世,一直守护此院,经常整修,保护完好。大院四周风火墙,由主座和隔院花厅组成,建筑面积2350平方米。主座两进,坐南朝北,穿斗式木构架,双坡顶,建筑高敞,宽12米,深48米。临街开六扇大门,设门头房,面阔三间,进深三柱,中为门厅,两侧耳房;门厅中立插屏,额悬一“进士”匾,为欧阳泰立。插屏后为石框大门,楣上有三匝浮雕纹饰,中为泻水檐,左系鹿竹,右系松鹤,取“鹤鹿同春”之意;还有长方形灰塑门额,塑麒麟口衔宝剑书卷、脚踏八宝的图像。大门用铁丝木制成,厚重、坚牢、耐火。进石框门,三面环廊,当中天井,全用工整的条石铺成。首进正屋面阔三间,进深七柱,前廊后堂,中为厅堂,雕梁画栋,金碧辉煌,梁架上一条巨大灯杠,贴金描花,古雅可爱。厅内一副楹联:“莫做心上过不去之事;莫起事上行不得之心。”厅前长廊可排列6顶大轿;左右厢房,八扇门全是楠木精雕户扇。廊下天井,宽9米,深6米,左右走廊各宽1.5米,两旁排列花架、鱼缸;透过天井空间,正好看到檐上两边风火墙内向直径1.5米的灰塑圆月,左边为“吴刚伐桂”,右边为“玉兔捣药”。二进格局与一进相同,正面墙上塑有西厢故事;大厅面阔三间,进深七柱,其墙瓦、斗拱、窗棂、门扇等亦同一进,唯天井较小,宽6米,深3.5米,前后厢房有阁楼。

整座宅院最受人赞赏的是隔墙西院花厅,具有大、奇、精、巧等特色,是全院的精华。花厅面阔12.5米,进深32米,建筑面积400平方米,由前后花厅、覆龟亭、书房组成。前花厅又称男花厅,后花厅又称女花厅,中隔一墙,有小门相通。前花厅宽12米,深17米,又分客厅、书房、覆龟亭三个小部分:客厅,三开间,中为厅、旁为房,共有前后左右四间厢房;书房在客厅的对面,坐北朝南,进深3.5米,木构,三间,中为堂,旁为书室,演出时则是化妆室;覆龟亭连接客厅与书房间,高与厅檐齐,宽6米、长5米,两边设鹅项椅(美人靠),地面铺斗底砖,演戏时就是戏台,两侧各有小天井。后花厅,宽亦12米,进深5米,木构,三间排,前廊宽2米,廊前左右对称两根垂柱,柱头雕刻牡丹;在乳栿间有木雕飞天,高25厘米,直径最大处10厘米,线条清晰,造型优美。整座花厅20扇房门、14扇窗棂、15扇隔扇,全用楠木精雕细刻,上有几百种图案、几百幅花鸟虫鱼,古色古香,相映成趣。花厅与书房都铺地板,所有门、窗、壁板、漏花,以及框架,全用拼花、镶花,均靠榫卯合成,不用铁钉及金属配件,关启自如。所有窗子都是双重,冬夹纸,夏蒙纱。门框和窗门都用漏花,漏花有8种,最精美的是门上的“富贵”漏花,骨格径仅0.6厘米,最大空隙2.5厘米,榫卯接搭均用生漆黏合;特别是客厅左右厢房8扇门,镶入100多幅用黄杨木树根相形雕刻的飞禽走兽和人物,可随意拆卸,随时嵌入,真是巧夺天工,精致绝伦。院中还有一株珍贵的广玉兰树。

该宅院1988年列为鼓楼区文物保护单位;1992年福州市人民政府挂牌保护;2005年公布为福建省文物保护单位;2006年公布为全国重点文物保护单位。

文儒坊陈氏民居

文儒坊陈氏民居位于文儒坊西段南侧旧61、62号,新45、47号,是一座花园式的宅院。建于清初,同治年间为陈承裘之父陈景亮所购。郭柏苍《全闽明诗传》称,陈景亮故居“擅池馆之胜”,即指此。光绪末叶,经陈承裘次女、林尔康妻陈芷芳出资修葺扩充,以旧宅为花厅,建新宅为正座,更加富丽堂皇,并以用材考究、雕工精巧闻名。故居宽26米,深42米,占地面积1092平方米,建筑面积1003平方米。主座坐南朝北,临街六扇大门,门额上高悬“六子科甲”横匾。两侧马头墙高大,牌堵上有人物故事灰塑。门扇下半部用籐条和门钉装饰成喜字、万字图案;卷棚屋檐,双坡泻水,一对莲花垂柱,美观大方。入门为三间排门厅,进石框大门,就是大院。院前后两进,共有四道马鞍墙,鹊尾翘角,线条优美,宏伟壮观。首进,绕过插屏,转过走廊,为大天井,左右回廊。厅堂面阔三间,进深七柱,高达8米,宽敞明亮。前廊后堂,穿斗式木构架,双坡顶;青石细磨柱础,状若须弥座。正房四扇楠木门,门上部框架饰漏花,中嵌楠木花窗,分别为壶、鼎、爵、簋等精雕博古图饰的门扇,均属上乘之品,刀工细腻,线条流畅,曾被收入《中国古建筑艺术》画册。正厅上驼峰、斗、拱、托等所有木构件,皆精雕细刻;梁架上高悬宫灯,灯杠也雕花贴金。大厅上原有清名流吴大澂、张佩纶、张之洞等书联。过首进后厅、后天井,再入石框大门为二进,主建筑面阔三间,进深五柱,双层楼房,屋宇高10米左右,分前后天井、前后厅堂、前后厅房、前左右披榭、后左右厨房。大厅穿斗式木构架,额枋与梁柱之间有三个大驼峰,上部雕刻楼阁形,下垫三枚金钱;厅檐下有吊柱雀替;左右厢房8扇房门,都用整块楠木板,以工笔手法阴刻“梅鹊争春”、“一路(鹭)连(莲)科”、“富贵(牡丹)白头(白头翁)”等8幅花鸟图案,神态各异,是不可多得的古建筑装饰艺术品。全宅所有窗门、框格皆饰漏花,多达11种。

主座东侧墙外是东园林。园林分为三部分:北面建有一座阁楼,名为“天香楼”,坐北向南,小巧精致,上层楼沿木栏杆设美人靠,登楼利用假山叠成的踏步。中部为花园,园中以南北向石板路分隔,东区为园林花卉,楼前有鱼池、假山及八角半边亭等。这里的假山,是用沿海贝壳烧制的壳灰,配上细沙、糯米等,附着在墙壁上,仿照自然山形,精工雕塑而成,故坚固无比。至今百余年,色泽仍然洁白可爱,令人惊叹不已。假山石笋上刻“坐花醉月”、“夏云献态”、“濠濮闲意”;八角亭对联是:“室雅何须大;花香不在多。”池旁栽有枇杷、桂花,从阁楼俯瞰,可见鱼池中桂花倒映,称为“月中桂”。假山南面有小廊通往书房。西区建书房,坐西朝东,面阔三间,进深三柱,有王仁堪题写之匾额、对联。匾曰“梅舫”;对联云:“明月地三弓,疏影暗香留砚北;银灯窗八扇,碧波画桨忆江南。”还有左宗棠题联一副。书房的门窗户扇也都用楠木雕刻,别具一格。房前花木荫翳,清幽雅致。原有一株老梅,传为陈承裘手植;还有曼陀罗、外国石榴等名贵树木。花园南墙正中开门,通南部花厅。花厅前天井东南角有井一口,石井盖把上刻一只蛤蟆,亦属一奇。花园在临街处又另辟双开宁波门,上施门罩。陈芷芳修复后的故居,主要是供其母、陈承裘侧室张氏居住。她的卧室在第二进西前厢房。海军将领曾以鼎系陈家内侄,抗日战争前曾住在梅舫一段时间。1952—1955年,知名刺绣能手曾明也住过该院二进西后厢房。

该宅院于1992年由福州市人民政府挂牌保护,后又公布为鼓楼区文物保护单位;2005年公布为福建省文物保护单位;2006年公布为全国重点文物保护单位。

二梅书屋

二梅书屋位于郎官巷西段南侧旧24号、新25号,系凤池林星章宅院,因院内种植两树梅花而得名。始建于明末,清道光、同治间及民国时期几次大修。坐南朝北,前后、左右共五进,占地面积2434平方米,自郎官巷通达塔巷。门前双重大门,第一重朝街六扇开,原门额上悬蓝底金字“进士”牌匾;入门为门头房,中间小厅、两侧耳房。进石框大门,三面环廊,东西两廊宽3米,排列仪仗、执事牌。廊下条石铺成天井,中为过道,两旁设花架。从天井登上三层台阶为一进厅堂。堂面阔三间,进深七柱,穿斗式木构架,黛瓦双坡顶,鞍式山墙。厅前长廊特宽,可排列6顶大轿。正间用彩金插屏门隔成前后厅。大厅高敞,可搭七层桌;两侧厢房房门四开,窗棂用木格纹编缀成各种纹饰,门扇、窗扇、壁板等全用楠木制成。二进建筑与首进大略相同,只是厅前天井略小,天井两侧有披榭。各进之间以围墙相隔,内院墙檐下有灰塑彩色花边纹饰,过道露天处均设覆龟亭遮雨。

主座东墙外即是“二梅书屋”,中有两室:一间藏书屋,一间书房,屋前有两株梅花,自成院落;院内还有坐南朝北的三间排与坐西朝东的五间排房屋。二梅书屋的东侧有灰塑雪洞,曰“七星洞”,通连一、三进。三进为花厅,三开间,中为厅,左右四间厢房,所有门、窗、壁、板皆用楠木制成。门窗都是双层漏花,冬夹窗纸,夏蒙窗纱;壁板、门扇上部堵板都有漆画的树木花鸟和戏剧故事。厅前小花园中建两座古亭,其中一座是六角半边亭,并有一株百余年的荔枝树和一株棕树,树后假山与塔巷仅一墙之隔。由东侧小门联结、门开塔巷另有前后两进庭院,均为五柱三间排的厅堂建筑。中国科学院院士林惠民曾住此院。

1992年福州市人民政府挂牌保护,后又公布为鼓楼区文物保护单位;2005年公布为福建省文物保护单位;2006年公布为全国重点文物保护单位。

小黄楼

小黄楼位于黄巷中段北侧旧19号、新36号。史载东晋永嘉之乱,衣冠南渡,中原黄氏入闽聚居此巷,黄巷因此而得名。唐进士、崇文阁校书郎黄璞相继居此,建楼阁曰黄楼(民国时期尚留“唐黄璞故居”的石匾)。清雍正年间至乾隆前期为林枝春所居。乾隆后期至嘉庆年间归梁上治、梁上国兄弟,后传梁章钜。嘉庆十七年(1812年)秋深,梁章钜回家开藤花吟馆,集里中诸名流觞咏,有《藤花吟馆画卷》。道光十二年(1832年)八月,梁章钜回乡养病,当年“修葺宅右小楼,榜曰黄楼。与同里诸耆旧以诗酒相往来,辑《三山唱和集》十卷”。次年又“修葺宅左小园,榜曰东园,分为十二景,有诗纪之”。十二景为:藤花吟馆、榕风楼、百一峰阁、荔香斋、宾月台、小沧浪亭、宝兰堂、潇碧廊、般若台、澹凼治、浴佛泉和曼华精舍。后其女梁环姿、女婿赵新居之。现正座尚存门厅与一进厅堂,而“东园”旧址已改建福建省文联宿舍;西侧的“黄楼”保存尚好。该花厅为双层楼阁,宽9米、深24米,面阔三间,进深五柱,穿斗式木构架,双坡顶;粉墙黛瓦,翘脊飞檐;梁架上描龙绘凤,楹门窗户都用楠木,而且做工讲究,雕刻精巧。楼上花格栏杆,宽敞走廊;檐口垂柱倒悬,雀替镂空,玲珑剔透;走廊两侧对向出挑露台,通连假山,上置盆景造型独特,颇具观赏。一层是敞开大厅,厅内金柱杠梁内侧木雕极为罕见,镶嵌各式木雕彩绘贴金人物。二层分隔为三间,正间为藏书阁,次间作书房,各有九扇楠木花格门。楼两侧靠墙是糯米与三合土制成的雪洞,宽2米、深8米,高可容人,洞内云海苍茫、峥嵘突兀,至今东侧保护完好。楼前天井,对面太湖石垒成的假山,小巧鱼池,拱形小石桥跨越其上,桥栏板上刻“知鱼乐处”四字,水清见底,群鱼游弋。沿小桥进入假山,怪石重叠,曲径盘旋,洞宽0.7至1米。沿石阶而上坪顶,东侧一座半边凉亭,造型精美,宝珠结顶,翘角飞檐,青瓦红柱,雕梁画栋,檐下雕塑人物故事、花鸟虫鱼,工艺高超;尤其垂柱上刻有松鼠、燕雀、蜻蜓、谷穗、玉米等,亭周12个悬钟,各尽其致。庭内修竹数行,花木扶苏,环境清幽,格调高雅,具有江南园林的特色。整座花园四周围墙,自成院落,园内有一株珍贵的古芒果。1992年福州市人民政府挂牌保护,后又公布为福州市文物保护单位。2006年公布为全国重点文物保护单位。

宫巷林氏民居

宫巷林氏民居位于宫巷北侧旧10号、新24号。建于明代,清顺治二年(1645年),唐王朱聿键在福州即帝位时,在此设大理寺衙门。道光间,为林则徐次子林聪彝所购置。他晚年居此,直至病终。故居气魄恢宏,庭院深深,活动空间宽广,在福州古民居中并不多见。故居坐北朝南,四面风火墙,毗邻三座,占地面积3056平方米。主座四进,临街设6扇大门。轿房在主座东侧,木构架,三开间,斗拱、雀替、悬钟等雕刻精致,墙檐下有精美的灰塑雕像;门前略内凹,门厅中有屏门。右折入主座,第一进有天井,三面环廊,南面照墙上堆塑一只獬,为明代大理寺衙门的标志。厅堂面阔三间,进深七柱,抬梁式减柱造木构架,双坡顶,鞍式山墙。二、三进同样面阔三间,进深七柱。第四进为倒朝三间排。各进之间都隔以高墙;过道设覆龟亭遮雨。每进东边都有小门通东墙外花厅、园林。

园林宽广,西面有廊。北面建一八角半边亭,东北是一座四角亭。东南和南面堆叠假山,山下曲径通幽,山顶辟小径向西,通廊顶平台。园林中部低平,分布榕树、竹林、花坛、鱼池、拱桥,景色宜人,其中小叶榕尤为珍贵。园西北建后花厅,木构,梁柱硕大,做工细腻,檐下悬钟雕刻佛手等柱头,精巧雅致。花厅前天井,三面环廊,前廊左右开门,分别通主座二进前天井和园东北四角亭。故居整体建筑高敞气派,具有较高艺术价值。至今原布局基本保留完好。1953年福建省文史研究馆曾设于此;1954年又作为中国新闻总社,后改为中国新闻社福建分社。1992年福州市人民政府挂牌保护。2005年公布为福建省文物保护单位;2006年公布为全国重点文物保护单位。

沈葆桢故居

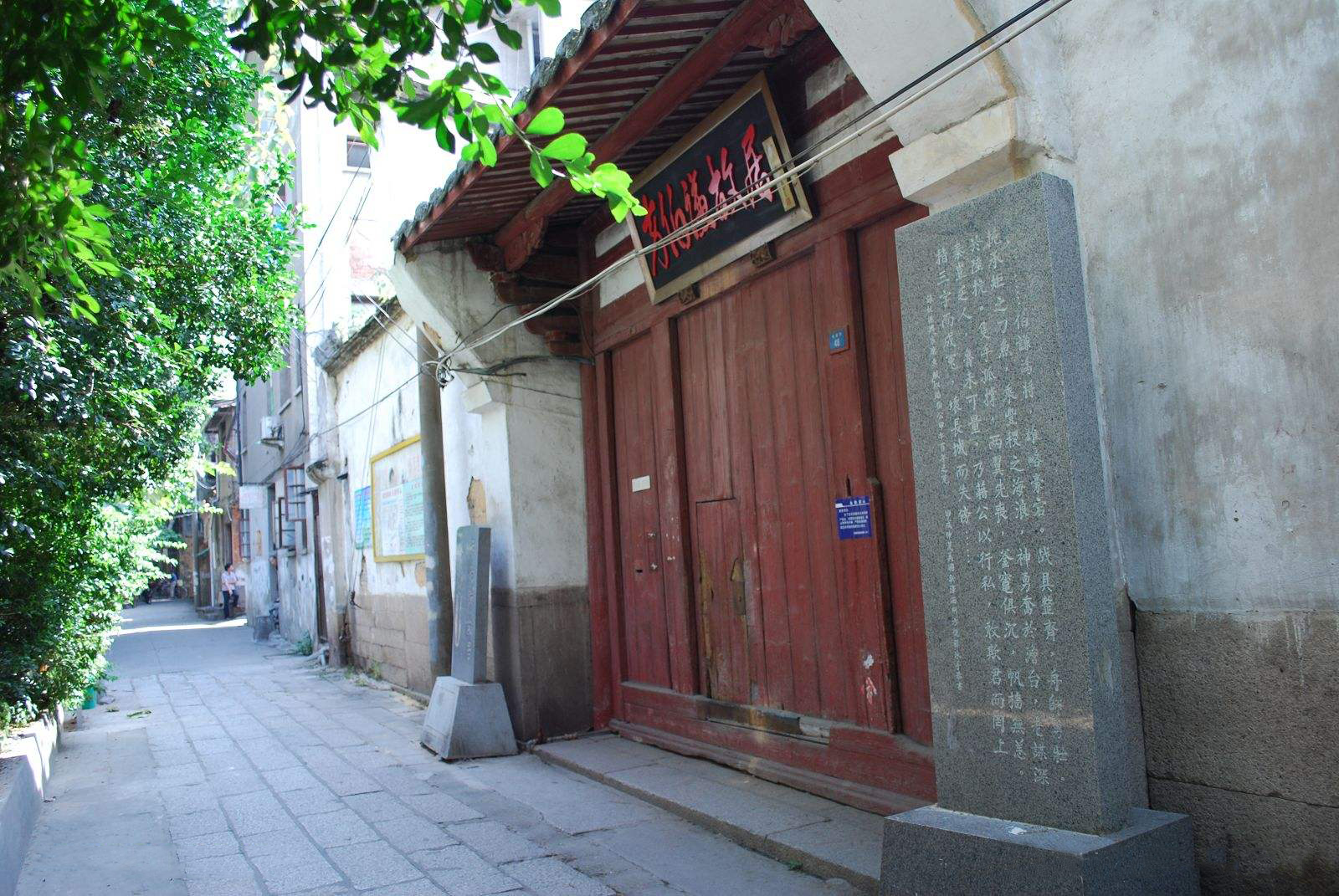

沈葆桢故居位于宫巷中段北侧旧11号、新26号。建于明天启年间,清同治初沈葆桢任九江知府时购置重修。故居坐北朝南,规模宏大,布局严谨,装饰富丽,是福州明清时期典型的豪门大宅。周围以墙,前后四进,每进间均有围墙分隔,进与进之间以覆龟亭连接。占地面积2000平方米,建筑面积2747平方米。主座中轴线自南而北依次为门头房、厅堂、正座、藏书楼。门前两侧有高耸的马头墙,门头房面阔三间,进深三柱,穿斗式木构架,双坡顶,大门口有檐楼,高悬“进士”牌匾,下有门廊,开六扇门,正中设插屏门。第一重高墙石框大门的门额上刻有瓦当滴水图案,石台阶饰有波纹。过石门框入一进厅堂,为 厅,是待客和婚丧喜庆场所。面阔五间(明三暗五),廊长13米,纵深17米,扛梁减柱造木构架,双坡顶,梁架、斗拱古朴规整,厅堂宽敞明亮。厅正中黑底金字对联:“文章华国;诗礼传家。”厅堂上分两排高悬六面牌匾:四面“文魁”,一面“经魁”,一面“拔贡”。堂前大天井,周以回廊。庭院内光线充足,左右两廊排列执事牌。再入高墙石框大门到二进正座,面阔五间,进深七柱,穿斗式木构架,双坡顶。前有大天井,中分前后厅;前厅堂上配饰挂屏,窗棂皆镶楠木板,正中一副对联:“子孙贤,族乃大;兄弟睦,家之肥。”左右厢房也分前后房,正房门为四开式,门上部框架间用藤皮编成图案;南北还有六扇漏花门窗,采用骨格编排、榫接成各种花饰。后天井中铺2米宽石甬道,上盖覆龟亭,两旁施美人靠。左右天井栽种花木,自成小园,供主人游憩。三进格局与二进相同。一至三进斗拱普遍用一斗三升,而且多是方斗,木构件雕刻简洁,纹饰疏朗。过三进覆龟亭、后天井为四进倒朝楼。楼双层木结构,五开间,楼下卧室,楼上藏书。楼前一长列花格窗,两侧木扶梯通楼上。

主座西侧隔墙外有一宽一窄的两个跨院,平面狭长,从南到北依次为花厅、书斋、签押房、大厨房,前三座分别名曰:“补竹斋”、“三友斋”、“海棠轩”。各进间都有天井,植花养鱼,环境幽美。西面小跨院中部为两层楼房,名曰“饮翠楼”,原为沈家的藏书楼。院内有一株珍贵的白丁香。

宅院四周设高大风火墙,墙与木构屋架的起伏相呼应,精工设计,形成流畅的曲线;墙头弧形翘角,在翘角与墙体上部有彩色灰塑人物、花鸟、虫鱼等,形态各异,栩栩如生,体现明清时期福州民居传统墙头雕塑的艺术特征。各进东侧还有小门与东邻的林聪彝故居通达。

故居1988年公布为鼓楼区文物保护单位;1992年福州市人民政府挂牌保护;1996年公布为福建省文物保护单位;2006年公布为全国重点文物保护单位。

朱紫坊方氏民居

朱紫坊方氏民居(方伯谦故居)位于朱紫坊河沿东段48号,占地面积一千多平方米。始建于清初,嘉庆、光绪年间有过重修。四面围墙,坐南朝北,大门与安泰河约4米之隔,沿河设照墙一道,高3米多,长达13米,墙顶两端鸱吻,基本完好。故居共三进,大门两侧马头墙高耸,灰塑牌堵气派,单披屋檐,六扇大门。进门为门头房,中为厅、旁为房。入高墙石框大门,三面环廊,廊下巨大条石铺设天井,工整宽广,左右角摆放两口大鱼缸。大厅为前廊后堂,面阔五间,进深七柱,穿斗式减柱造,系福州典型的“明三暗五杠梁厅”。双坡屋面,鞍式山墙,正中厅堂,木柱特大,石板平整;两旁厢房,门、窗的花格皆用楠木,刻花精美。二进结构基本相同。正厅原高悬双龙贴金的“诰封盒”,现悬挂国防部长、海军上将张爱萍题写的“海军世家”横匾。一、二进厅廊沿均施木栏杆,前后天井,两侧披榭。二进东隔墙有小型通道(俗称“火墙弄”),通往三进大厅。进与进之间有墙相隔,庭院过道用覆龟亭雨盖连接。第三进系双层楼房,楼上为藏书阁,楼下为子弟课读之所。东隔墙外原为花厅、小庭院、假山、花圃,后门通法海路文昌弄。这是当年方伯谦亲自主持修建的,他回乡时多住在这里。现为福州市妇联“巾帼大楼”所用。故居1988年公布为区级文物保护单位。1992年福州市人民政府挂牌保护。2005年5月11日公布为福建省第六批省级文物保护单位;2006年公布为全国重点文物保护单位。

芙蓉园

芙蓉园又称武陵别墅、武陵园。在朱紫坊花园弄5至7号,古时规模甚广,东通法海寺前,北达朱紫坊,又有小径通府学里,是福州市区著名的古园林之一。花园巷、花园弄、花园路都因其胜而得名。清时为三山南馆,与三山北馆遥遥相对,同为骚人雅士吟集之所。

其主座原系宋时参知政事陈韡的芙蓉别馆。亭榭结构幽雅,池塘花木成趣,堆金砌玉,玲珑可爱,尤其遍植芙蓉。园内古有紫綍堂、枵仙亭、卧茵书室、绘民亭等。明初籍于官,其园遂废。明正德间丁戊山人傅汝舟移居于此。诗人郑少谷(善夫)为题门帖云:“巷陋过颜,老去无心朱紫;园名自宋,秋来有意芙蓉。”甚工切。同时,泊台为明长史谢汝韶别馆,其子方伯肇淛世居。东座为明首辅叶向高别业。清光绪间,龚海峰曾孙易图宦归,拥巨资,欲在城东、西、南、北各营别墅,乃重加修葺,辟“芙蓉别岛”(主座),置武陵园(邻座)等,并在芙蓉别岛厅堂集社甫诗为联:“旁人错比扬雄宅;日暮聊为梁父吟。”清末民国初,别岛自高氏转梁县令濬年;抗日战争时期卖给柯顺直;民国后期为海军将领陈兆锵花园。20世纪50年代曾作中国国民党革命委员会福建省委员会和省妇联住址。“文化大革命”时期被破坏。而后,北院为鼓楼区公安分局所用,大部改建;南院改作民居。

芙蓉园,历史上三座建筑毗连,有分有合,坐北朝南,穿斗式木构架,硬山屋顶,四周围墙,富有福州民居特色。清末龚易图耗资经营,园林设计巧妙,布局优美。其天然景物虽不多,而亭榭结构殊为别致;其范围虽不甚广,而池塘花木颇尽幽雅。尤以假山奇石之多、饰置之精,为全市所罕见,真是“堆金叠玉,玲珑可爱”。有垒作岩洞者,有架为桥梁者,有砌成楼台者,还有形似飞禽走兽者,也有他处移来的前朝古迹,如刻“圭卤”、“石城”、“半亩”等石。

园前额“武陵别墅”,穿石桥三数转,西有屋为“白云精舍”。栏杆前有池一方,外环假山石,上有“岁寒冰”,池水由桥下转向东流,为“小泊台”、“岁霞仙馆”。穿径直入,则明窗净几,小阁数椽,为“仙人旧馆”。馆前重峦叠嶂,山石点缀,苍松翠柏,幽荫异常。旁有弓亭,可坐品茗,饶有趣味。西侧隔宅为“芙蓉别岛”,以有芙蓉而得名。中有太湖石十余方,大盈月桌面,长可丈余。有阁曰:“北窗”、“岁寒轩”、“亦陶舫”;镌曰:“浮邱伯”、“木羽仙”、“玉版禅师”、“洪崖先生”、“方壶居士”、“人镜芙蓉”、“笔头峰”、“木仙”等,传为曹石仓旧物。东为小花园,亦具池亭之胜。其后虽数易其主,抗日战争前亭台楼阁仍焕然一新。

直至20世纪50年代,园内尚有两座假山,三口鱼池,花亭雪洞,楼台水榭,曲桥回廊,结构精辟。尤以后一座假山布置出色,池上一峰直立,镌有“芙蓉别岛”四字,笔势挺拔。山上还有“文笔临空”、“鹭臂吟风”、“霞洞”、“桂枝”、“玉笋”、“松下”等石刻;另有“达摩面壁”、龟、蛇等假山造型。历经沧桑,如今园中假山奇石多已拆运到西湖公园等处,尚存部分假山、两口鱼池和亭台楼阁等园景遗迹。1992年公布为福州市文物保护单位;2006年公布为全国重点文物保护单位。

黄巷郭氏民居

黄巷郭氏民居(郭柏荫故居)位于黄巷东段北侧旧6、7号,新4号,俗称“五子登科”宅第。始建于明末,原系衙门;清同治年间,郭柏荫显贵后购置重修。其父郭阶三,生五子,皆登科第,宅前因悬“五子登科”牌匾。建筑面积2130平方米。主座建筑前后三进,坐北朝南,四周围墙。规模宏大,门面壮观,东西间距二十余米。临街六扇大门,两侧有马头墙。门厅面阔五间,进大门中为仪厅,两侧是门房、轿房。穿入石框大门,有天井、回廊。第一进厅堂面阔五间,进深七柱,扛梁减柱造木构架,双坡顶,鞍式山墙。前廊宽敞,厅中28根大木柱,用材硕大,青石柱础,古朴雄伟。二进结构与一进相同,也是天井、回廊,厅堂面阔五间,进深五柱。过后天井,三进倒朝房,为五间排双层书房。

东墙外花厅园林,三间排厅堂一座,坐北朝南,庭院内有造型别致的假山、水清见底的鱼池、小巧玲珑的花亭,以及错落有致的树木,颇具江南园林的韵味,中有一株珍贵的古羊婆树。

该故居保留完整,明、清两代建筑风格并存,是福州典型的民居建筑。1992年福州市人民政府挂牌保护;同年公布为鼓楼区文物保护单位。2005年公布为福建省文物保护单位。2013年公布合并归入第六批全国重点文物保护单位三坊七巷和朱紫坊建筑群。

南后街叶氏民居

南后街叶氏民居(叶在琦故居)位于南后街西侧176、177号,在衣锦坊与文儒坊之间。始建于明代,清至民国屡有修葺,外墙为民国时期改建的青砖墙。整体建筑由东面主座与西侧花厅组成,坐北朝南,建筑面积2321平方米。177号为主座,前后三进,大门朝东,临南后街。一进天井、三面环廊,厅堂面阔五间(明三暗五),进深七柱,扛梁减柱造木构架,双坡顶,鞍式山墙;二进依次为倒座带前轩廊、厅堂、厢房;三进是两层闺房。闺房前有美人靠,所有挂落、隔扇、窗棂、挑檐、垂柱、博古屏风等都是精雕细刻的楠木构件。

176号与主座隔断,单进,厅堂面阔五间,进深五柱,穿斗式木构架,双坡顶。左侧小门通花厅。花厅前为园林,内有一口半月池,保存完好。花厅为三开间双层走马。一楼挂落、悬钟等极为精美;二楼走马飞檐,两个悬钟三面透雕福寿图案,房间隔扇有麻姑献寿等木雕。

整座建筑集明、清、民国时期建筑于一体,是“三坊七巷”中保存较好的古民居。2005年公布为福建省文物保护单位。2013年公布合并归入第六批全国重点文物保护单位三坊七巷和朱紫坊建筑群。

安民巷鄢家花厅

安民巷鄢家花厅位于安民巷南侧47、48号。建于清乾隆年间,原系“鄢氏太澄公宗祠”,各地到省鄢氏族亲多住此。民国时期归侨商邹克明,曾两次重修。两座毗邻,坐南朝北,四面围墙,占地面积1425平方米,建筑面积2009平方米。48号主座,临街原有六扇大门,三间排门头房,现都已被拆建。大门内的大天井,连接三面回廊,正面是“六扇五间排、七柱出游廊”的大厅堂,穿斗式木构架,双坡顶,两侧鞍式山墙,厅上28根木柱和铺地石板的用材都特大。曾悬陈若霖联:“三山毓秀绵祖德;闽水储英继流光。”萨镇冰联:“人能知足心常乐;事到无求品自高。”厅廊部分垂柱虽残缺,但从两个悬钟可以看出原来构件的图案丰富、做工精细:一刻花果,底托花篮;另一刻倒垂莲花,补间刻仙桃。厅两侧厢房的窗扇上镶有冰裂纹和不间断正字文图案。正座后有小天井,与宫巷关帝庙隔墙。

主座厅前廊有小门通西院花厅。西花厅位于47号,共二进,周围以墙,自成院落,临街开小门。一进大花厅是精华所在。厅与天井占地200平方米,建有三间小屋。当梁襻间一斗三升,雕刻精美;如意形替木配梅花形斗拱,两相对称;补间嵌有四个刻制金钱如意的饰件。客厅房间全用楠木,精雕落地门,尤显富丽堂皇。房前有小厅,缀以配着花窗的隔扇,厅前轩廊卷棚饰顶,悬钟、雀替刻有花果,造型独特。轩廊前一对大柱础用青石打制,四向刻蝙蝠。廊下条石天井平整,西墙设有两层石制的几案式花架,专供摆设花盆。天井西侧栽一株百龄的洋桃树,造型美观,恰似一个大型盆景。东墙角一座木构半边亭,小巧玲珑,亭上部翘角筒瓦,如意头扎口,三个小型花篮式悬钟,花纹细腻,亭下部设美人靠。亭内开有小门通向第二进。二进竖一道山墙与一进相隔,中间辟有石框大门作为通道。二进改向,坐南朝北,与一进隔庭相望。大厅面阔三间,进深七柱,廊下天井,左右回廊。厅上保留一根六角形的灯杠。厅西侧为厢房,原供女眷居住。厅中用十扇屏门隔成前后厅,均用楠木。后天井有水井一口,石刻瓜形井圈。东侧有墙弄通连后厅。院中留有珍贵的古杨桃树。2005年公布为福建省文物保护单位。2013年公布合并归入第六批全国重点文物保护单位三坊七巷和朱紫坊建筑群。

光禄坊刘氏民居

光禄坊刘氏民居(刘家大院、翍均居)位于光禄坊中段北侧旧10-13号,新28、30、32、34号,自西而东四座并列。东从道南祠,西至早题巷,南临光禄坊大街,北靠大光里,总面积4532平方米,为福州市区规模最大的一姓宅院。东侧两座原是清初著名画家许友故居“米友堂”;西侧两座原是清康熙进士、内阁中书林佶故居“朴学斋”。而后数易其主,据刘家旧藏房契查知,此房系刘齐衢的祖父刘照于乾隆、嘉庆间购置过来的,当时还保留明代建筑规制。嘉庆年间刘家镇修筑“翍均居”,林则徐为其题匾;于此,道光、同治间由其侄刘齐衢、齐衔兄弟继承,逐步改建。清末民国初,传至刘齐衔孙刘健庵、步溪堂兄弟,财力充沛,加以重建。四座大院皆坐北朝南,四面风火高墙,双坡屋顶,院墙檐下有彩色灰塑的花边纹饰。每座都是临街六扇或石框大门,入第二重石框大门,三面环廊,中为天井;登上石阶,为面阔五间、进深七柱的厅堂,减柱造穿斗式木构架,中为厅,旁为房;再从后厅堂、后天井而至二进、三进,结构基本相同。四座大院隔墙相邻,小门相通。共有12间大厅、48间厢房、6座花厅、3口鱼池、3座假山、6处亭阁;还有藏书楼、观音阁、佛堂等。大院建筑材料全系精选和特殊加工的。围墙高达6米,每块墙砖长0.4米、宽0.2米,灰白色,坚牢耐火;铺地青石板平整光滑,长3米以上、宽0.6米以上的达300多条,长3.3米左右的抱围大木柱100多根,青石柱础上雕有八骏马等精美图案。40多间大小厢房的门扇、窗门、壁扇、窗棂、花格全用楠木制成。院内家具,如横案桌、公坐椅、大小几桌等皆用红木精制。民国25年(1936年)爱国诗人郁达夫来榕后大部时间寓此,知名作家董秋芳、杨骚、楼适夷等都曾来此作客。四大院的古建筑艺术精华尤其集中在西端第一座,雕刻最为精美:厅堂用南瓜悬钟,悬钟前兽嘴衔封板,刻夔龙回纹,卷棚梁上施斗拱替木;厢房楠木窗周施回文,襻间用卷书斗拱,等等,不一而足。惜于1958年为福州中药厂占用期间所改建;1986年其第二、三进又被某开发商拆建为新村楼房,名师巧匠的精品佳作被毁无余;而且如今多数厅堂、花厅、天井都被堵截或加层,面目全非。1992年福州市人民政府挂牌保护;2005年公布为福建省文物保护单位。2013年公布合并归入第六批全国重点文物保护单位三坊七巷和朱紫坊建筑群。

王麒故居

王麒故居位于塔巷西段北侧旧19、20号,新28、30号。系民国初李厚基新编陆军第十一混成旅旅长王麒住宅。其前身是汀州会馆。始建于清初,乾隆、嘉庆年间及民国时期均有修葺。两座庭院毗邻,旧时只有一个大门出入,前门在塔巷,后门在郎官巷。四面围墙,坐北朝南,占地面积2225平方米。主座30号,是典型的福州古民居结构,前后三进。原临街六扇大门(现改由28号出入),马头墙高耸。进门过门头房,向西进天井,入石框大门,为首进建筑。三面环廊,廊宽3米,廊下大天井,均用大条石铺砌。天井中摆放花卉、盆景、鱼缸。厅堂面阔三间,进深七柱,穿斗式木构架,双坡顶,鞍式山墙。厅前大廊宽敞,长达15米,当时可并排停放6顶大轿;两厢隔扇、门扇、窗棂全用楠木。一进与二进间有覆龟亭相连,通道两旁有披榭。二进厅堂也是面阔三间,进深同样五柱。后进尚有三间排厅堂一座。进与进之间皆隔以围墙,墙头上灰塑人物花鸟装饰,保存完好。

主座东侧28号为花厅。四周围墙,坐北朝南,鞍墙走势平缓,牌堵彩绘优美。石门框内设卷书形关合窗的宁波门。整座建筑由门头房、天井、大厅、厢房、披榭、花厅、园林等组成。大厅面阔三间,进深七柱,穿斗式木构架,双坡顶,鞍式山墙。厅内隔扇、门扇、窗棂也都用楠木制成,屋架、椽、桁等雕刻尤为考究。双层木楼房上下各有前后房间,其木梯护栏雕刻具有西式风格。前天井上使用玻璃天窗,既利采光又可防雨;后天井内方寸见天地,鱼池、假山、雪洞、阳台一应俱全。尤其园林内假山、花木布置精巧,形象的假山和灰塑构造的一尊尊佛像,如弥勒、观音等惟妙惟肖;雪洞中尚存题刻“抚仙掌以承露”和“方响”两处。雪洞上方一座依墙角而建的四柱半边亭,亭沿木雕和小悬钟结构图案及用材都十分讲究,亭内顶部一对凤凰展翅飞翔并互相环绕,形象生动。原来还有珍贵的玉瓶树。民国初,严复晚年回榕时,曾一度寓居在这里花厅。1992年福州市人民政府挂牌保护。2013年公布合并归入第六批全国重点文物保护单位三坊七巷和朱紫坊建筑群。

刘冠雄故居

刘冠雄故居位于宫巷东段南侧旧29号、新11号。清乾隆间始建;光绪及民国时期大修。四面围墙,坐南朝北,两座毗连,占地面积1875平方米,建筑面积1308平方米,前临宫巷,后通吉庇巷财神弄。门厅在主座东侧,正中设六扇大门。进石框大门,为平整宽大石板铺成的天井,三面环廊。一进大厅面阔三间,进深七柱,前廊后堂,穿斗式木构架,双坡顶,鞍式山墙。厅中28根大木柱,中隔屏门,为前后厅,斗拱、雀替、挂洛等雕刻精美;西侧厢房,所有门扇、窗棂皆用楠木制成。隔墙入二进,结构与首进基本相同。过后天井,为三进倒朝房。一、二进都有小门通向东侧花厅。

花厅系民国时期建筑风格。南面为双层楼阁,坐北朝南。楼上为卧室,楼下为客厅。前有小庭院,院中留下半副青石柱联:“正学咸宗邦硕彦。”北面为蔓华精舍。厅中斗拱、雀替、挂落等雕刻精美。楼前有园林、假山,樟树一株,原来还有桂花、腊梅几树。假山前立一块假山石匾,上镌“萝径”二字,前款“道光己酉夏”,后款“雪莱书”。沿洞登上16级台阶,可达“拜月亭”。亭原为双层、木构,惜已圮,只留下平顶,顶部石台旁刻有麒麟;保留最好的是假山雪洞,前后五折,冬暖夏凉,是消暑好去处。现刘冠雄侄孙一家居住。1992年福州市人民政府挂牌保护,2005年公布为福建省文物保护单位。2013年公布合并归入第六批全国重点文物保护单位三坊七巷和朱紫坊建筑群。

(来源:《三坊七巷志》)