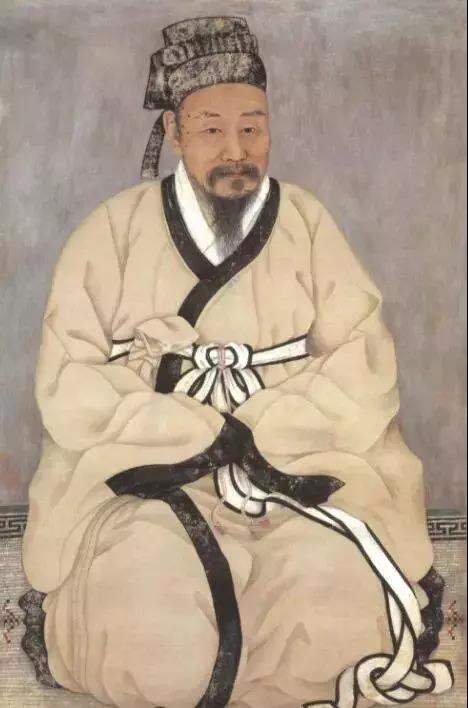

朱熹(1130年10月18日—1200年4月23日),字元晦,又字仲晦,号晦庵,晚称晦翁,谥文,世称朱文公。祖籍徽州府婺源县(今江西省婺源),出生于南剑州尤溪(今属福建省尤溪县)。宋朝著名的理学家、思想家、哲学家、教育家、诗人,闽学派的代表人物,儒学集大成者,世尊称为朱子。

宋代绍熙五年(1194年),为避伪学禁,朱熹曾遁迹居于福州马尾一载有余。在此期间虽为避伪学四处奔波,依然讲学不辍,长乐、琅岐、亭江等闽江口一带都留下他的足迹。他的手迹也留在四处岩壁上。朱熹虽在马尾停留时间不长,却在马尾留下了深远的影响。仅在马尾地区就有四座朱子祠,多是因朱熹在此处讲学而创建,其规模与建筑风格较为相似。此后,也都沿用为书院,“重学”之风也随之绵延。时光如流,目前朱子祠仅遗两座。今天,我们就循着朱子留下的印记,去探访一段久远历史。

壹长柄朱子祠(龙津书院)

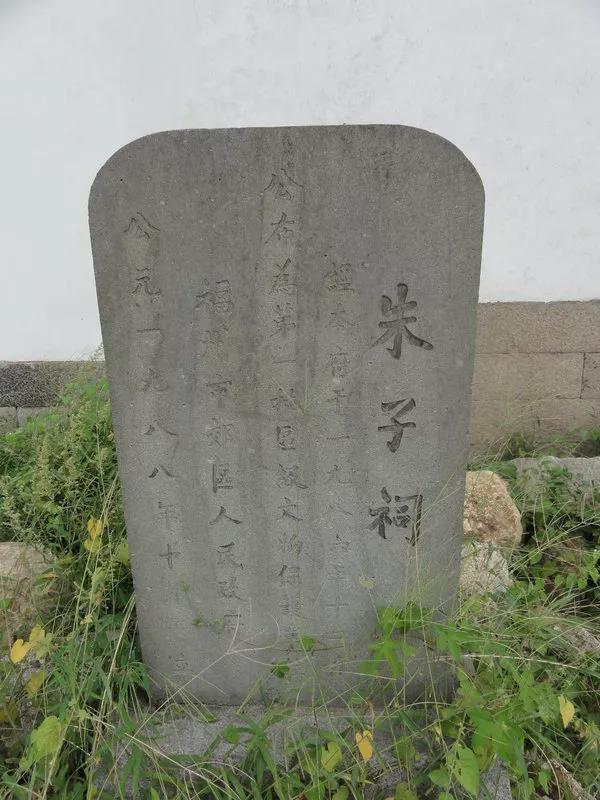

正门上镶嵌的青石碑,直书“朱子祠”,眼前的“朱子祠”正是龙津书院。青石、白墙、灰瓦显得格外古朴静穆,祠坐北向南,前廊、后堂为穿斗式的木构架,依山而建,前后递升。门楼、回廊、天井、大殿、后天井、文昌阁组成了这个占地506平方米的朱子祠。朱子祠初名紫阳先生祠,后因祠中有朱熹题刻“跃龙津”三字而改称龙津书院。

长柄朱子祠创建年代已久,陈衍《福建通志》记载:“长柄宋时为铁冶场,朱熹于绍熙五年(1194年)避伪学禁,遁迹居此,梁汝昌、郑庸斋从之”。后朱熹的这两位得意门生梁汝昌、郑庸斋均成大学者。明万历间,连江琯头龙塘人董应举(工部侍郎)和英山(亭江镇英屿村)郭心山、郭复之父子,为祀朱熹,在其讲学之地长柄村倡导修建紫阳先生祠。发动亭江、琯头一带村民、学子捐款建祠,既作奉祀朱子殿堂,又供闽江口一带勤勉学子读书会文,成为文人雅士会集之所,一时文风鼎盛,书声琅琅,为国家培养了不少人才。

长柄朱子祠开修前

走过青砖铺成的天井(旧式房屋与房屋之间的露天空隙),空旷的祠内,曾经的讲学功能几乎消失,唯有隔着百年光阴,感受古人端坐桌前之乎者也,谈古论今;穿过大殿,祠内保存朱熹题刻“跃龙津”,门墙内壁嵌的明董应举《建紫阳先生祠题词》、清朝王有树《龙津书院祀典记》等5方碑刻跃入眼前。沿着长满青苔的阶梯,拾阶而上,来到殿后文昌阁,古来合北里文士楔集之所:民国时期辟作长柄小学。

长柄朱子祠沐风栉雨,在时光的磨蚀下,许多门扇、窗棂多已散失,部分梁柱、桁条、椽望板等木构件已不同程度损坏,2014年,马尾区政府拨款再次重修,按照“修旧如旧”,采取原工艺技术、原材料,保持原来的规制和建筑风格的文物修缮原则,进行保护性修复,朱子祠又重现古色古香。

贰琅岐朱子祠(罗峰书院)

据《清嘉庆十七年重建朱子祠碑记》所载:“闽东南滨海所谓海滨邹鲁也,而琅岐一乡,大海之支,其人士尤敦崇古道,子朱子之学,旧有紫阳祠……”这里所书的“紫阳祠”被人们又称为“罗峰书院”“龙津书院”等,亦是琅岐后人们为了纪念南宋著名学者朱熹而修建的“朱子祠”。

罗峰书院是办在朱子祠,此既是奉祀朱熹的殿堂,又是莘莘学子读书会文之场所。相传朱熹为避伪学之难,寓居琅岐,曾于岛上讲学,吸收弟子,彼时岛上形成浓厚的儒学之风。彼时朱熹由长乐而来,经亭江东岐、长柄后寓居琅岐岛,大抵有一年多的时间。那时候没有正儿八经的书院,学子们只能在大大小小的寺庙、祠堂、书斋等听朱熹讲学,其中最多的是在罗溪附近的一个寺庙里。在他离开琅岐后,后人为了纪念他,在此处建朱子祠,又称紫阳祠,并作为书院,为琅岐岛培养人才。在明代最盛时有百余名学子在书院读书,并以书院为文人雅士燕集之所,琅岐文风呈鼎盛之势。

明清时期,闽县琅岐岛上学堂林立,书声琅琅,学风鼎盛,而罗峰书院当属规模最大,历史悠久,名闻遐迩。6月3日,笔者随着琅岐文史专家杨东汉老师来到罗溪之畔,走进了罗峰书院。

书院依九龙山而建,坐北朝南,清溪从书院右侧潺潺流淌。书院为马鞍形夯土山墙,黛瓦青墙,屋面中脊两端雀尾腾空翘起,马头墙灰塑如意云朵等吉祥物栩栩如生。整座古建筑由主座殿堂、前院天井回廊、后院天井、文昌阁和祠左侧的通廊组成,布局合理,高低错落有序,枋梁举折,平水、勾滴、雕刻、灰塑、彩绘无不呈现古代建筑风格。据杨东汉介绍,书院始建年代已无从查考,院内存有六方清嘉庆十七年(1812)重修朱子祠书院碑记,系琅岐著名文人进士所撰。

在明清两代,从罗峰书院走出的勤勉学子,多有出仕,有的登科甲,金榜题名,或在京都为臣,或在州县为官,政绩卓著,笔墨飘香,如明礼部尚书陈文肃,户部郎中江文沛,韶州司马董廷钦,户部主事兼兵科给事中董养河,陕西副使董谦吉;清川东兵备道、按察使陈燮等。

此处不得不提起琅岐朱氏,在琅岐龙台村朱氏宗祠里,朱氏后人将朱熹名言和朱子家训作为世代流传的家训。朱氏一门走出“两朝宰相”,尤其是南宋宰相朱倬,曾于岛上聆听朱熹讲学,聪颖好学,终有大成。此外,朱倬裔孙朱牧为南宋抗元英雄,当元兵铁蹄大举南下,山河破碎至际,身为文官的朱牧毅然走上战场,跟随文天祥不断开展抗元斗争,后不幸兵败,慷慨就义,以身报国,民族气节令人动容。在明朝,朱氏子孙朱宗明将军及其儿子朱日辉、孙子朱君章一家三代镇守台湾澎湖岛,驱逐荷兰侵略军、平定台湾,立下赫赫战功,令人肃然起敬。

罗峰书院名声在外,古往今来,众多官宦墨家慕名纷至沓来,如明宰相叶向高、状元翁正春、工部侍郎董应举等名宦重臣多次驾舟到此探幽览胜,聚友会文,留下许多名篇佳句,为之吟咏不绝。

时光荏苒,从嘉庆至21世纪,琅岐朱子祠随着时间的流逝变得破旧不堪,在相关人士的呼吁下,朱子祠保护修复工程于2017年竣工。罗峰书院虽载承厚重的历史,如今却面临着修复后如何布置和进行再利用的问题。杨东汉以及琅岐、马尾的民间文史学者常就这个问题奔波沟通,积极寻求让罗峰书院重焕生机的渠道和方法。

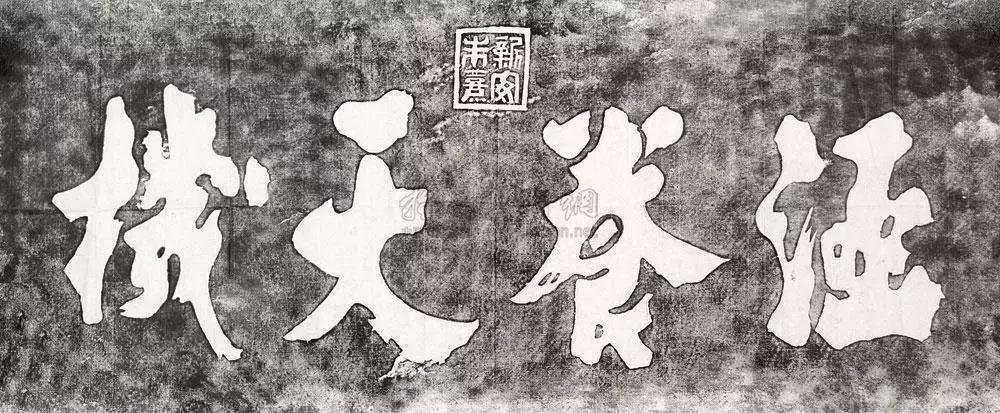

朱熹不署名“龙门”题刻之谜

朱熹不仅是著名的哲学家、教育家,而且是杰出的书法家。他的书法饱满、道劲,自成一家,不失为书法珍品。同许多文人雅士一样,朱熹也喜欢题壁摩崖,或讴歌山水,或借景抒情,为后世留下一笔不可多得的文化瑰宝。朱熹的足迹几乎踏遍福建各地,他的摩崖题刻也遍布全省各地。朱熹撰题的碑铭摩崖共70余处,分布于福建各地,相传在马尾也有几处亲笔。

朱熹书法作品

闽安文史专家杨成和告诉笔者,“据考察,‘龙门’二字就是朱熹亲笔题刻,但有意思的是他并没有署名。”

如果“龙门”二字是朱熹题刻,朱熹为何不署名,参观者无不疑云团团。故事得从宋朝讲起。宋庆元元年(1195年),宋宁宗即位,宰相赵汝愚荐朱熹为侍讲。当时韩胄专权,放逐良相赵汝愚。朱熹上书,斥韩弄权误国,也批评皇室在“百姓饥饿流离”之际,却大兴土木、修建宫殿,“而无矜侧怜之心”,责宁宗“独断”,并言“此弊不革,臣恐名为独断,而主威不免于下移,欲以求治,而反不免于致乱。”这惹恼了皇帝,也得罪了权奸。

朱熹自登进土第后,50多年里为官仅9年,他在朝才做了46天侍讲,就被削职,回到建阳讲学与著书。然而,韩胄等人并不干休,他们把赵汝愚等高级官员,连同朱熹等文人,一概排斥,列为党人,或予以流放,或打进监牢。此事件震动朝野,史称“庆元党案”。

韩把朱熹的道学列为“伪学”,严禁朱熹的著作,甚至有人上书乞斩朱熹。这时,朱的弟子中,胆小的屏伏山野,动据的更名他师、过门不入,甚至变易衣冠,狎游市肆,以自别其非党。

虽处境恶劣,朱熹仍“日与诸生讲学不休”。为避伪学之禁,他“避迹无定所”,不到两年的时间里,足连避及古田闻县、侯官、服昌、秦宁、长乐、长溪(霞浦)、连江、闽清等地讲学游玩。试想,在奸相韩青弄权的时期,哪有忠臣良将的话语权,朱深谙此道,不署名龙门题刻,也就在情理之中了。

(作者:王晓霞 章盈旖)

(来源:马尾区融媒体中心)