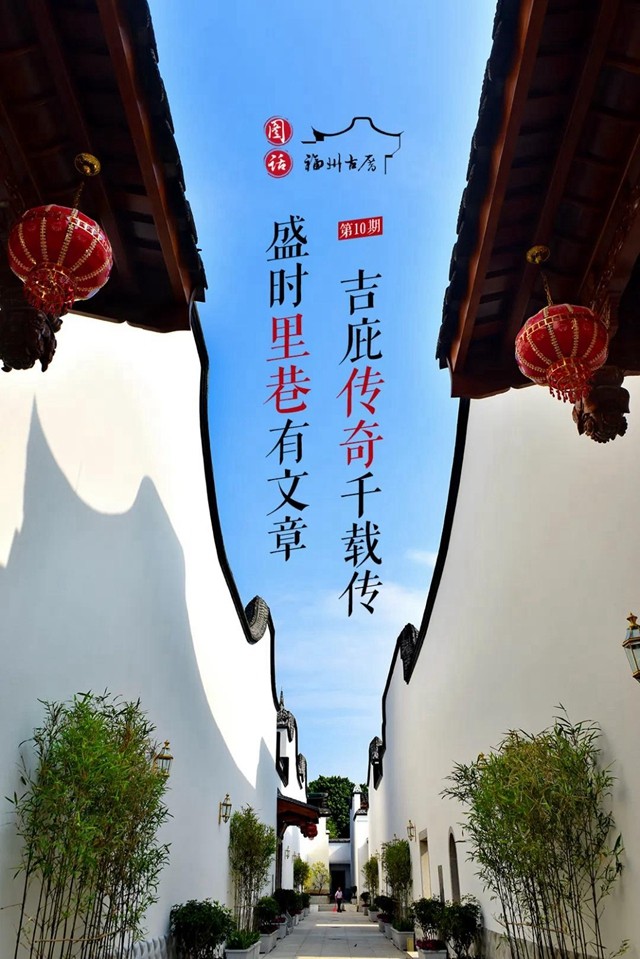

吉庇巷位于南后街东侧,宫巷之南,是七巷中最南端的一巷。东西走向。

绿荫蔽日的吉庇路(巷)

蓝天、绿树和建筑组成一个爱心

俯瞰吉庇巷一花园

旧名耆德魁铺坊,又称魁铺里,宋丞相郑性之故里。

据传郑性之中状元衣锦还乡时,曾因以前他落魄而凌辱过他的人,自感亏心而急避,遂称“急避巷”。

明嘉靖间,里人恶其名,改为吉庇,沿用至今。

巷道幽幽

航拍吉庇巷

吉庇巷古貌 三坊七巷管委会提供

位于吉庇巷北侧西口旧32号、新94号和南后街东侧南口6号。吉庇路、南后街均开大门。

清代建筑,民国时期有修葺。

现为海峡民间艺术馆

前座二进,坐北朝南,正厅面阔三间,进深七柱,穿斗式木构架,双坡顶,鞍式山墙;前后天井,左右厢房;旁为花厅。

后座坐东朝西,为青砖与木料混合结构的中西式结合民居。

故居内景

蓝建枢(1854—?),字季北(季伯),福建闽侯(今福州市)人,曾任北洋政府海军左司令。

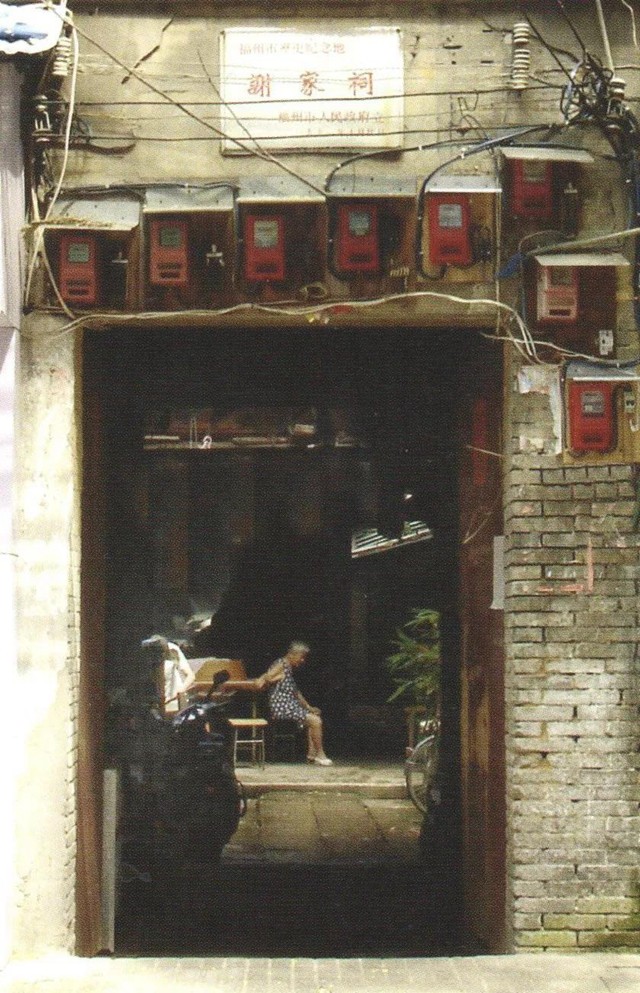

位于吉庇巷北侧,旧22号、新60号,系谢氏家祠。建于明代,清至民国多次修建。

前后四进,四面风火墙。

大门框精制,楣上一对青石门簪,明代规制,全市少有。

“状元第”牌匾

祠内全用条石铺砌

主体建筑用材硕大,三面环廊,当中天井,全用条石铺砌。清末林觉民等曾在此创办阅报所,开启民智。

五四运动期间,省城进步青年在此成立福建学生联合会,组织开展青年运动。

1930年12月11日,为纪念广州暴动三周年,中共福州市党团组织发动示威游行至此,福州互济会领导、共产党员李光被捕牺牲。

黄展云创办“营前模范村”时,也以此作为城内办公地点。

谢家祠旧景 图片来源《三坊七巷志》

位于吉庇巷北侧76、78号。宋郑性之清风堂即其址。

清道光初,福建通志局曾设此。总纂陈寿祺等在此辛勤多年,于道光十年编成道光《福建通志》400卷。

绿意窗台

夜色下的刘氏宗祠

1942-1949年,中共党员刘捷生及其母亲陈惠君曾住在这里,并成为中共福建省委地下联络站。

位于吉庇巷北侧80号。

清代建筑,坐北朝南,前后三进。

首进有大天井,三面环廊。

经改造,多了一分悠闲

屋外车水马龙

厅堂面阔五间,进深七柱,穿斗式木构架,双坡顶,鞍式山墙;厅中由插屏隔前后厅。

二进结构与一进相同,天井中有水井一口。

三进倒朝,二房一厅。

整座建筑构件精美,墙头灰塑、彩绘工艺精湛。现保护完好,是典型的清代民居。

在安泰河南畔,东通安泰桥,过八一七北路,接朱紫坊;西过澳门桥,接玉山涧。

林枫《榕城考古略》载:“桂枝坊即安泰右河沿,以唐元和间里人陈去疾登第得名,俗呼牛育巷河沿。自杨桥巷至此,有七巷之目。”牛育巷河沿,今转音为“牛肉巷河沿”。

老树、石板诉说历史的变迁

安泰河静静流淌

民间传说,五代十国的闽国,一对青年男女隔河相望,以互相抛掷荔枝和绛桃当绣球,互诉衷肠,结为情侣。在暴君强征民女的时候,这一对青年恋人选择了双双投身熊熊烈火为爱而殉情。“荔枝换绛桃”的悲情故事,在福州经久不息留传了千百年。

摄影 俞松

文字 刘新征

编辑 钟文兴

设计 吴世荣

监制 刘新征 金振玉

版权声明 福州日报社新媒体中心出品,如需转载请留言