作者:林展飞

闽侯人民在长期的历史发展过程中,历来十分重视房屋建筑,逐渐形成了自己独特的居家文化,不管是院落的设计还是室内的装饰,处处体现着主人的愿望与情趣,体现着传统文化的魅力。

宋代福州太守曾子固《道山亭记》云:“麓多桀木而匠多良能,人以屋室钜丽相矜,虽下贫必丰其居。”闽侯俗语有云:“人生三大窟,厝窟、墓窟、灶窟。”厝、墓、灶关系着一个人、一个家族的兴旺发达,其中房屋排在第一位,不管是富人还是穷人,深宅大院或是简易平房,都视为人生奋斗的头等大事,有着各自的故事和传说,或是简单,或是传奇,无不体现时代的烙印和人们心中的祈盼。

今介绍几则古厝背后的传说,与大家共享。

敦厚建祖厝

闽侯县南屿旗山森林公园景区之中,有一村庄叫双峰村。走进双峰村,仰望高处两块巨岩突兀,双峰并立,故名“双峰”。后山峰为旗山最高处——大岩顶。站在大岩顶上放眼远眺,旗山在云海苍茫之间,闽江上白帆远影,更添诗情画意。

明弘治年间,闽县螺洲吴厝村吴姓十一世祖吴恒夫迁到侯官县南屿双峰村。当时,这里是个非常边远的山区,只有吴姓、蔡姓几户人家。四面苍峰翠岳,满山树木碧绿,是个远离纷争的世外桃源。吴家人在此劈山造林,男耕女织,日子一天一天好起来。至清乾隆年间,十九世祖兴盛生下一子,按照宗族第二十世排序为敦,取名敦厚。

敦厚年少时,由于家庭贫困,很早时就开始跟父亲学习加工竹制品。至稍长,经常肩挑竹制品到上街一带出售,路上常受地痞流氓欺侮。为了防范土匪入村侵扰和外出售卖时防身,兴盛便要求敦厚学习武功。几年下来,敦厚学到一身武艺。

有一天,已过而立之年的敦厚到上街沙堤村沿街叫卖竹制品。当地几个流氓见敦厚只身一人,以为好欺,就上前敲诈围攻。敦厚不甘示弱,奋起反击。这一仗不但制服了坏人,也打出了声威。沙堤村一位赵姓绅士赏识他,欲将女儿许配给他。敦厚因祸得福,娶赵女为妻。

赵女面有七痣,相师指点谓之“七星痣”,为富贵命的吉祥痣。赵女过门后,夫妻恩爱,两人共同劳动,日子幸福美满。赵女非常勤劳,每天上山牧羊还兼拾柴草。可是每日都有一群白羊戏弄她,将她所拾柴草衔走,赵女经常空手而归。

一天,敦厚问妻子说:“汝每天上山牧羊、拾柴,为何不见柴草挑回?”赵女遗憾地说:“我每日都在拾柴,可是都被一群白羊衔走,真没办法。”敦厚听了感到奇怪,后山哪有白羊?他决定要弄个明白。次日,敦厚暗中尾随妻子来到后山,看见妻子边牧羊边拾柴。一会儿,一群白羊果然出现,把柴一根一根衔到草丛中去。敦厚赶紧偷偷跟上白羊,来到一洞口,白羊不见了。敦厚立即挥锄深挖洞口,挖出了三缸白银,发了一笔意外之财。

敦厚有了钱,就跟妻子讲:“现在有钱了,想寻个好的地方盖座房子,希望将来财旺、丁旺。”敦厚请了几个地师来选址,结果都不合意。有一天,敦厚听人说福清石竹山仙翁祈梦非常灵,就与妻子商量,到石竹山祈个好梦,选块风水宝地。

为表诚意,敦厚第二天一大早就起床沐浴更衣,吃过素菜,从旗山一路走到福清石竹山。他在仙翁座前烧了香,讲明缘由,祈求给个好梦后,就在殿堂边上躺下。不一会儿,敦厚做了一个梦,梦见仙翁跟他讲:“上岩坛下,下岩坛上,风水就在妻子裤胯下。”回家后,敦厚把梦中的情景跟妻子说了,夫妻俩商量了几天,感觉很奇怪,胯下怎能盖房子?

夫妻俩想不明白,敦厚就又下山请了一位风水先生上山。风水先生在山上找了好几天,一直没找到满意的地块。这天傍晚,敦厚与风水先生在一起找地,敦厚妻子把羊从圈里牵出来,在树林中找了个青草长得较密的地方,蹲下身子,把羊桩打入土中,不让羊到处跑。风水先生非常兴奋地叫她不要动,拿着罗盘在她打羊桩的地方一测,大声地说:“太好了,就建在这里,真是好地。”敦厚也赶紧过来,端详一会儿,感觉真是好地,这时夫妻俩才恍然大悟,原来仙翁所说的胯下是在这里。

新房前后三进,达二百余间,占地六千多平方米,是双峰村最大的建筑群。吴氏后人在这里不断开枝发叶,人才辈出。敦厚曾孙在清道光年间考中中式武举任千总。民国期间,敦厚后裔吴华连、吴耀琼等五人考进黄埔军校。解放后,更有许多人考进大学,成为国家人才。现今,双峰村已建成为美丽村庄,众多游客慕名前来参观旅游。

溪源寨

溪源寨林有宜建土楼

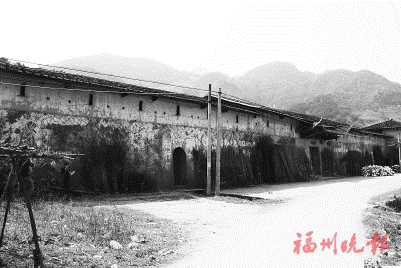

溪源寨土楼坐落于闽侯县鸿尾乡溪源村西。始建于清咸丰三年(1853),至今已有160多年的历史。土楼呈方形,坐西朝东,占地约6000平方米,房、厅共288间。土楼背枕竹高山,面朝辽阔秀丽的田野,远处层峦叠嶂,群山起伏。穆源溪水绕过寨堡,向西北缓缓流去,经过鸿尾乡,汇入滔滔闽江。

相传,清道光年间,溪源村林有宜早年家道贫寒,从小就给人放牛、砍柴。后来为谋生计,小小年纪的林有宜就到鸿尾乡南阳村“朱百万”家当长工。“朱百万”是尤溪县南宋理学家朱熹后裔,因社会变故迁到南阳村,当地有童谣称:“南阳朱百万,钱粮跨三县,七品县老爷,当官他不换。”林有宜先是为朱家放牧牛羊,俗语称“觑牛连捡柴,觑羊连啼嘛”。牧羊是非常累苦的活,但没有难倒林有宜,他每天早出晚归,把朱家的牛羊看养得壮壮的,傍晚还带一担猪草回来,一到家立即扫羊栏、清牛厩、冲猪圈,从不偷懒。

“朱百万”有个漂亮、精明能干的妻子,人称朱夫人。她有文化,善经营,为人和善,“朱百万”对他的夫人言听计从。朱夫人为“朱百万”生有儿女,其中最疼爱的是小女儿。自从林有宜到朱家后,朱夫人就对他进行细致观察,觉得他机灵、敏锐、勤快、善解人意。朱夫人看在眼里,喜在心头。不久,朱夫人就特许林有宜与小女儿一起上朱家私塾读书识字,朱小姐对待林有宜就像亲哥。

林有宜长大后,长得魁梧英俊、气宇轩昂,又刻苦好学,对犁、耙、播、割、挑等一系列农活样样上手,再加上做事勤快,又能为主人分忧,深得“朱百万”夫妇的赏识,也获得朱家女儿的爱慕。有宜对小姐也是一往情深。后来,有宜被提升为管家,钱账一清二楚,毫不含糊。几年后,由私塾老师做媒,朱夫人做主,将小女许配给了有宜,还送了五亩薄田作为嫁妆。

成婚后,有宜的妻子放下小姐架子,努力适应农家生活,相继生下了建邦、建亨、建贞、建发四个男孩。有宜吃苦耐劳,辛勤耕作,和善待人,家庭越发兴旺。渐渐有了一些积蓄,就在当地开了一家商铺。日积月累,钱财日进,有宜夫妇决心要为子孙建造一幢全溪源最大的房子。有宜的妻子把他们的打算告诉母亲,母亲听后很高兴,觉得自己没有选错女婿,决定帮助他们早日实现愿望。

时朱夫人年岁已高,思念女儿,时常用轿子把女儿接回家小住几天。一则享天伦之乐,二则每次女儿临别时,朱夫人都会亲手抱一瓮糟菜,还在瓮中悄悄地放一块金砖,让女儿带回家。为免路上遭土匪打劫等,她送金砖给女婿的事,从不声张。直到有一次,朱小姐抱一瓮糟菜坐轿回家,途中打盹时双手一松,糟菜瓮落地,摔成两半,才被轿夫发现了秘密。

道光末年,林有宜用自己辛苦积攒的钱及岳母赠送的金砖,请来地理先生,选定了风水宝地,还高薪聘请出色的建寨师傅和建筑技工。通过几年努力,闽侯县最大规模的土楼拔地而起。

关源里正益厝

清康熙年间,闽侯县荆溪关源里有一个年轻人,姓李名正益,平时游手好闲,嗜赌成性,逢赌必输。家人一直劝李正益戒赌,安心务农。李正益总是左耳进,右耳出。一日,正益的姑妈回娘家,见众人劝正益戒赌无效,就拿出一些银两,叫他去买些鸭苗喂养,希望通过劳动,戒掉赌博,并得以谋生。

第二天早上,李正益怀揣银钱,从关源走路到洽浦码头,坐客船前往福州购买鸭苗。在洪山桥下船时,正益看见一个年轻人被船家揪着衣领欲打,就上前拦止,问明原委。原来是年轻人无钱买船票,正益当即为其付清船票。年轻人对正益的举动非常感激,邀请正益一定要到他家做客。正益告诉年轻人自己要去购买鸭苗,怕误了时间。年轻人对正益说:“买鸭苗的事你放心,明天我会派人买好鸭苗送到你家。”正益心想,身上的钱现在买鸭苗也不够了,于是,就跟随年轻人走。

年轻人命家人开三重大门迎接,并设宴款待。这时正益才知道年轻人是福州知府,只身去闽清暗访。回来时不知何时遇上小偷,被偷个精光,致使无钱购买船票,幸好恩公出手相助。席间,知府询问了正益的家庭情况,了解到正益家境贫寒,有意留其在府衙当差。正益说自己不识字,不会当差,还是回家种田、养鸭好。知府感到正益为人诚实,纯朴敦厚,为了答谢正益的恩德,遂赠送一笔可观的银两。

正益得到这笔赠银后,回关源买田置地,建设房屋。房屋坐北朝南,土木结构,沿中轴线三座递进,每座为六扇五间,进深五柱。房屋占地总面积2200多平方米,建筑面积1400多平方米,乡人称之为“正益厝”。他与知府之间的佳话也在当地广为传颂。

楼下里古厝

大目溪楼下里古厝

闽侯县白沙镇大目溪村四面环山,溪流像一条玉带从村前流过,溪的一边称大目溪,另一边称过溪。

清初,大目溪村有个年轻人叫张武进,他的生活来源主要是上山砍柴、垦荒种番薯和打短工。虽家境贫困,仍可勉强度日。一家人与世无争,生活过得安宁而又祥和。

有一天,张武进到大目溪山上垦荒,看中了一片山坡地,这里地势平缓,土地肥沃,坡上草木丛生,就想在此种番薯。他劈光了地上的草木,用锄头不断地挖掘。

几天后,正在挖地的张武进突然看到地上金光一闪,定睛一看,原来是一块金元宝。他用衣服擦净金元宝上的泥土,发现元宝底下刻有一行小字:“与广东梅州府大埔县叶家村叶小山平分。”

当天中午,张武进拿着金元宝与家人商量,准备去广东找叶小山平分。村中有热心人听到消息后,上门对张武进说:“武进,你傻啊,这里离广东有千里路程,走路要几个月。路上盘船过境又辛苦又危险,住房、吃饭等等都得花钱。况且叶小山是谁,有没有这个人,谁也不知道,你一个人独得了谁也不会说你什么。”张武进回答道:“这怎么可以,天知地知,你知我知,做人要清白,信义第一,不可见利忘义。”

张武进带着金元宝向广东出发,一路上披星戴月,风吹日晒。他不知爬过多少座山,涉过多少条溪流,向多少人问过路,经历多少艰难险阻,果真在一处偏僻的小山村里找到了叶小山。

叶小山年纪与张武进差不多,家庭也不富裕。听说原委后,叶小山非常感动,把张武进请进家里,并对他说:“你千里迢迢从福建送过来,沿路吃了不少苦,费了那么多的时间和精力,路上还要不少的开支,你的情意我心领了,这金子我不能要。”正当两个人你推我让时,张武进看见门边柴堆上放有一把斧头,就一把抓起斧头把金元宝劈成两半。不巧,其中一半金元宝跳起来,落入天井的条石缝里。叶小山拿来钢钎把条石掀开,寻找那一半的金元宝。就在这时,奇迹发生了,条石底下露出满满一坛金光闪闪的金元宝。叶小山对张武进说:“这金子虽然是从我家挖出,但是你的信义带来的,托你的福才有了这坛金子,你好人有好报,这金子我们也要平分。”

张武进送去一个金元宝,最后却拿了半坛金子回家。他回到大目溪后,请地师在溪边找了一块宝地,建起了四榀三间拔尾出游廊木瓦房。房屋左右马鞍墙,厅堂雕梁画栋,两边镂花门窗,气势宏伟,成为当时大目溪村最漂亮的房子,乡人称其为“楼下里古厝”。

之后,张姓子孙也一直秉承着“清白做人,信义传家”的祖训,并不断发扬光大。现楼下里古厝已成为大目溪村标志性建筑之一。

叶志统企屋(盖房)没目觑

闽侯县鸿尾乡流传着一句俗语:“志统公企屋没目觑。”说的是鸿尾叶氏第七代孙志统建房,连正眼都不看一下的故事。

叶志统生于清雍正年间,自幼家境贫寒,寄居于叶氏祠堂,常被人嘲笑。他长大后去南平当学徒,因勤学苦练、为人忠恳,深得老板的赏识。五年学徒生涯,叶志统掌握了一些生意本领,结业回家时,老板不但给他五年工钱,又资助一笔可观的资金鼓励他创业。

志统回到鸿尾家乡,创业目标选在鸿尾石门山北向名为“下底山”的一大块山坡地。这里面对闽江,土地肥沃,气候温和,雨量充沛,对林木生长相当有利。志统在那里购地开荒,植树造林,几年间造就了四百多亩的大片森林。这片森林经他三十多年苦心培植后都成了材。那时正值乾隆盛世,举国兴旺,到处都在建设,需要大量木材,这片森林不断升值。志统大量砍伐木材,经闽江运抵福州或周边县乡大力推销,赚了一大笔钱。

有了钱,志统首先想到建房,而且觉得自己完全有实力建大房。村中传说志统建厝,所用石材、木材要好,建造款式要美观,工匠技术要精,宣称各项指标都得超越鸿尾各大厝的最高标准,还要工期短,进度快。同村人听到消息,认为这是大新闻,一个居祖祠几十年的赤贫穷汉,突然要建房,还要建大房,并且选在鸿尾村中部的一大块平地上。不知情者说“这叫天方夜谭”,也有人认为志统“拾路银”了,如此大夸海口。

志统建房工作有条不紊地开展。当时是他木材出售最忙的时期,无心兼顾建房。为保证工程质量,志统请了最优秀的工匠班子,并对工匠负责人说:“我没时间觑你们的工程质量、进度等,有什么问题你们自己看着办!”表现出志统疑人不用,用人不疑的处事风范。

工匠不负志统所望,工程进展中统筹兼顾,精打细算,精心施工。传说他们在一夜间竟将一座八扇七间房屋的中间厅堂、主排架、柱梁等整体架了起来,这在当时来说简直是个奇迹。这种双方间彼此信任,高度负责所产生的高速度、高质量在乡间被传为美谈,所建房屋从质量到款式堪称鸿尾村一流。“志统公企屋没目觑”成为乡间引以为豪的故事。