作者:岫云

“欧冶子铸剑古迹”石碑

(一)

福州地铁屏山站出口往东北侧行进五六十米,有座冶山春秋园。踏进春秋园,一座飞檐翘角、雕梁画栋,挂着“喜雨轩”匾额的古典凉亭映入眼帘。

“喜雨轩”前原有两方石碑,其中一块刻有“欧冶子铸剑古迹”的石碑,是清光绪十八年(1892)端午节所立。另一块刻有“欧冶池”的石碑,是福州市人民政府在二十世纪八十年代所立。背面的碑文记载着,池塘叫欧冶池,为春秋时越王允常聘欧冶子铸剑处,俗称剑池,比苏州虎丘剑池还古老。

据《吴越春秋》记载:“越王允常聘欧冶子作名剑五枚,传数世无疆,国灭于楚,乃徙闽……或冶剑于山,淬剑于池,故皆以冶名。”

宋《三山志》记载,唐时剑池院僧人惟干在为欧冶池清淤的时候,还打捞出一些铜刀、剑环等物送到武库收藏。同时还在冶山的竹林中发现了铸剑的冶灶。

春秋时期,福州山川险峻,原始树木参天,炭源充足,是冶炼优良燃料。冶炼铸剑,最关键为“淬火”,高手铸剑经历反复锻打与磨砺,要寻找极寒之水“淬火”。温泉多的福州,极热之水旁边必有极寒之水。冶山又名“泉山”,山顶上有天泉池,清泉冰冷之水汩汩涌流,成九曲迂回山径。今冶山留有“曲水流觞”等景点,水质极佳,完全符合当时炼剑的环境,所以冶山、欧冶池是古时的冶铸宝地。

宋熙宁间,太守程师孟在此建欧冶亭,并作《欧冶亭序》:“于是亭阁其上,浮以画舫,可砚可游,州人士女,遂为胜概。”

宋状元黄裳《欧冶池》诗云:“人随梦电几回见,剑逐云雷何处寻?唯有越山池尚在,夜来明月古犹今。”明张时彻《宴集剑池》诗云:“石径缘青嶂,朱筵敞翠微。采莲牵水荇,移舫乱云衣。”一幅红男绿女池中荡舟舫游泮上,灯火笙箫迤逦湖畔,水光山色可宴可游的美景跃然眼前。

宋元时期,欧冶池不仅是名胜古迹,还是蓄水灌溉农田的水利设施。至明朝末,因池水严重淤塞,欧冶池多为民居所占,仅存半亩方塘,且围入贡院。欧冶亭被镇守太监移至池之西。清道光八年(1828)官府购回民居,重新清浚,欧冶池池面大大扩展,同时修复欧冶亭、凌云台、喜雨轩。光绪十八年(1892)喜雨轩前立“欧冶子铸剑古迹”石碑。民国二十一年(1932),闽侯县名胜古迹保存会重浚之,并修复欧冶亭、凌云台、喜雨堂、剑池院等。1982年,福建省财政厅拨款再浚,疏通水源,池内泉涌如潮,池岸砌石,还在池北建剑光亭、石舫、池心亭等仿古建筑。同年,欧冶池被公布为市级文物保护单位。

元代时期,欧冶池周围有数里,池畔建利泽庙、剑池院、三皇庙、五龙堂等并立了欧冶池官地碑。今喜雨轩右边,池畔西北处,有一块三米多的弧形石碑,碑镌“三皇庙五龙堂欧冶池官地”十一个大字,左右两行小字分别镌“泰定五年(1328)岁次戊辰三月三日奉”“福建闽海道肃政廉访司台旨立石”。这欧冶池官地碑原收藏在于山碑廊,1998年福州纪念建城2200年,重新疏浚了欧冶池,将碑移回,竖立在池畔。

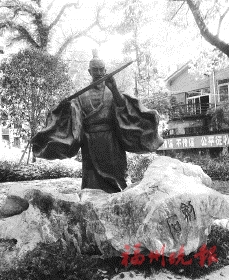

欧冶子塑像

(二)

欧冶池南岸,近年增设了一块“剑石”与铸剑大师欧冶子的塑像。欧冶子少年时代,从母舅那里学会冶金技术,开始冶铸青铜剑和铁锄、铁斧等生产工具。据汉代袁康《越绝书》记载,春秋时,欧冶子奉越王允常之命,携妻朱俊(小名翠凤)、女儿莫邪和同门师弟干将(女婿),由浙江宁波出发,从丽水瓯江顺流而下,不辞艰苦,跋山涉水来到闽越,铸造一系列青铜名剑,冠绝华夏。在春秋五霸、战国七雄的争霸战争中,显示了无穷威力与摄人心魄的艺术魅力。

欧冶子曾为越王勾践铸了五柄宝剑:湛卢、巨阙、胜邪、鱼肠、纯钧。中国七大名剑排行里,这五把都榜上有名。其中湛卢就列在五名剑之首,称为“天下第一剑”。唐代大诗人杜甫有“朝士兼戎服,君王按湛卢”的诗句,在这里,“湛卢”已成为锐利武器的代名词。明朝冯梦龙所编《东周列国志》写道:“湛卢乃五金之英,太阳之精,出之有神,服之有威。”湛卢曾传到南宋名将岳飞手中,岳飞被害后,剑不知去向。

“欧冶一去几春秋,湛卢之剑亦悠悠。”湛卢宝剑虽然失传,铸剑大师欧冶子却将一笔宝贵的文化遗产和精神财富留给了后人;冶城也早尘飞烟灭,但穿透千年风雨的欧冶池存留至今,古榕不凋,繁花拥翠。“夕阳仙观孤钟杳,夜雨欧池古剑鸣”,今天我们依然能够深切感受到两千多年前熠熠光辉的古老而灿烂的文明。