作者:刘湘如 林依光

鼓山,是福州著名的旅游胜地。上世纪五十年代初,在山下至涌泉寺门口的盘山公路还没修建之前,人们都是在山下沿着古道向上攀登的,途中要经过仰止亭、观瀑亭、半山亭、七佛亭、茶亭、更衣亭等,若要在绝顶峰观日出,则要半夜三更燃着火把攀登,其最高处则有“天风海涛亭”。可是,在鼓山却有一座隐藏在曲径深处、八百多年历史的“考亭”却鲜为人知。

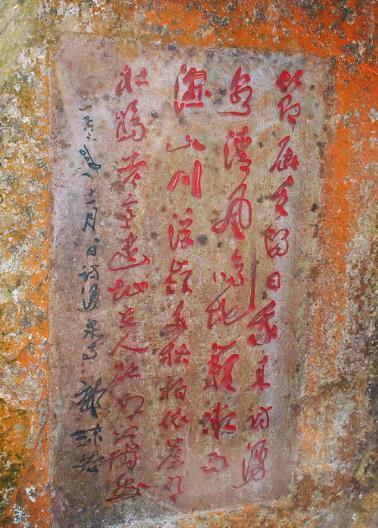

“考亭”位于喝水岩后面幽僻深处,树木浓阴,一般游客只到喝水岩喝半山茶后就折返,不再踏着羊肠曲径去看“考亭”了。1962年深秋,中国科学院院长、当代著名学者郭沫若偕夫人于立群来闽考察,收集郑成功资料准备写电影剧本。11月8日,他登临鼓山游览,并题了一首诗:

节过重阳日,我来访涌泉。

清风鸣地籁,微雨湿山川。

浮岭多松柏,依崖有杜鹃。

考亭遗址在,人迹却萧然。

郭沫若登鼓山诗刻

可见当年郭老对这座八百多年前的古亭与宋代大理学家朱熹的关注。

所谓“考亭”,有人把它误为“考试的地方”,其实大错。早在唐宋五代时,因战乱中原人士纷纷逃难八闽,其中有位名黄端的人,随他父亲翻山越岭,披荆斩棘,到闽北建阳后,见这里山川秀丽便定居下来。不久黄端父亲逝世,葬在玉枕山上。黄端是个孝子,为怀念他的父亲。便在半山上筑一个亭子,“以望其考”,故取名“考亭”。这里的“考”是指“父死”(母死称妣),古人称呼去世的父亲为“先考”。

到了宋代,著名大理学家朱熹多次辞官,便到建阳利用“考亭”这个风景清幽的地方建书院讲学,由此获得了“考亭先生”的别称。宋淳熙年间(1174—1189年),朱熹几次来福州,走遍福州许多地方,并到处讲学授徒。他在鼓山上喝水岩后建一讲堂,沿用当年他在建阳讲学的“考亭”这个地方的名称,便把鼓山上的这座亭子取名为“考亭”。