作者:吴用耕

明朝时期,日本倭寇成群结队骚扰中国东南沿海,到处烧杀抢掠,民众大受荼毒,史称“倭寇之乱”。史书记载,明代倭寇袭扰连江16次,数次经连江进犯省会福州。倭寇侵扰之处,田舍化为丘墟,尸身遍地,惨不忍睹,军民奋起抗倭,留下可歌可泣之事迹。董应举“大埔石刻”即是明代末期抗倭斗争的历史见证。

明万历四十三年(1615),素有“名宦乡贤”之誉的董应举辞考公郎中官职(从五品)退居连江县琯头塘头村,与其子董鸣玮合力开辟青芝百洞山。时倭寇大举清洗福清、厦门、金门等卫所,董公以拯民为己任,写信给福建巡抚黄承玄,力促隐居宣州的沈有容将军复职,巡抚派福州太守林茂槐亲临沈府礼聘。1617年春,沈有容官复“水标参军”,驻所连江定海卫。五月十三日,沈有容将军率水师从定海港扬帆直捣白犬岛东沙倭寇巢穴,“麾率官兵奋力冲攻,戈船飙集,火器雷震”(《明史·沈有容传》),迫使倭寇弃械投降,生擒69人。董应举闻捷,喜日:“东沙之役,某生六十一矣。沈君不伤一卒,不折半矢,不縻斗粮,不旷时日,去如振叶,归若系豚,捷速而完,功难而易。就如俞(大猷)、戚(继光)亦当首肯矣。”董公把沈有容与抗倭名将俞大猷、戚继光相提并论,确实慧眼识珠。于是他欣然以雄浑有力之劲笔题写碑文送达军营,沈有容命匠凿刻于东沙岩崖上,遂成马祖列岛之名胜古迹。

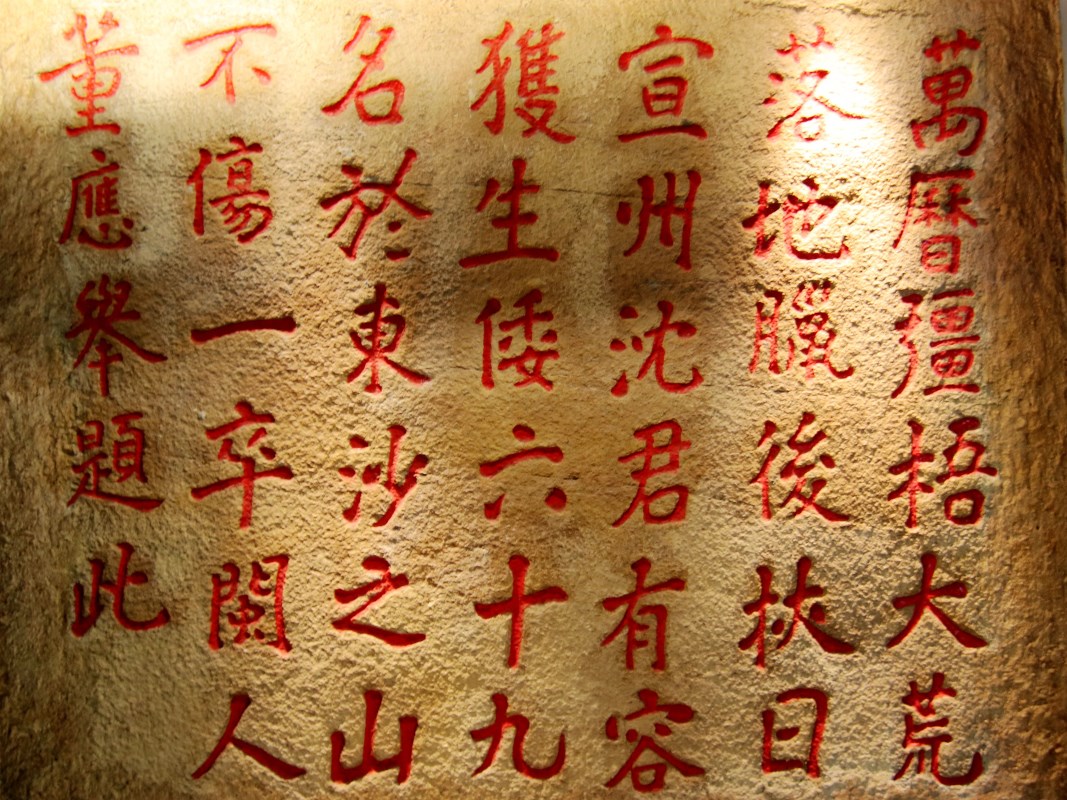

“大埔石刻”沉埋于崖下多年,1953年因守军修工事重见天日。石碑长1.78米,宽1.5米,面积约3平方米;上镌刻41字,楷书,分7行直刻,除第7行外,每行以6字整齐排列,每字约为12厘米,碑文曰:“万历疆梧,大荒落,地腊后挟日,宣州沈君有容,获生倭六十九名,于东沙之山,不伤一卒。闽人董应举题此。”

碑刻采用中华传统文化的“岁星纪年法”,须稍加诠释读者方能明白。“万历”为明神宗朱翊钧的年号,他在位48年(1573-1620年),“疆梧”“大荒落”为干支“丁”“巳”别称;“地腊”为五月五日端阳,“后挟日”为端午后十日,即万历四十五年(1617)农历五月十五日。现代汉语译文为:“万历四十五年丁巳五月十五日,安徽宣州沈有容将军,在东沙之山生擒倭寇69人,我军不伤一兵一卒,闽人董应举题刻于此。”

1966年,马祖当局在石刻上建六角亭,又立“大埔亭记”及“兴建沿革”二座小亭,并对内塑沈有容、董应举、陈第三尊泥塑“神像”的小庙妥加保护。翌年,蒋经国将保护大埔石刻新修的六角亭命名为“怀古亭”。台湾著名学者廖楷陶撰写“大埔碑刻”序文,声情并茂,当与董应举碑刻相伯仲而传之千古,“明朝督佥事总兵官,沈公有容,字士宏,宣城人……万历四十五年夏五月率水师,获生倭六十九人于东沙山,不伤一卒。其用兵之神,且仁於焉可知,时闽进士董应举……为崇功励勇以强忠荩,於崖腹刻石以记事。距今已三百余年,其榜书卓然雄健,匪但为海山生色,益觉沈公卫国之浩气英风,千古如生。吾人览兹胜迹,敌忾同仇之思,宁不慨然以兴……”

海峡两岸学者名流同赞大埔石刻,两岸文化同祖同根同脉,信然矣。

(图片来源:马祖风景区网站)