作者:刘湘如 林依光

福州历史上,由于旧社会官府不关心民众疾苦,老百姓不重视社会环境卫生,加上缺少医药治疗,所以每逢春夏之交时节,暑湿侵袭,便会发生时疫瘟病。比较常见而严重的是鼠疫与霍乱等。

福州地区最早记载流行性的时疫,是据明代弘治《八闽通志》卷八十一《祥异》:“唐建中三年(782)六月,大旱,井泉竭,人暍疫死者甚众”“唐贞元六年(790),福建大疫”。这是一千二百多年前福州就曾发生过二次大疫情。

元代至正四年(1344),“福州府大旱,自三月不雨至八月,是年夏秋大疫”。到了明代永乐五年(1407),到永乐十七年,闽北的建宁(建瓯)、邵武、南平等地连续发生大范围的大瘟疾,“民死亡十七万四千六百余人。”(见于《明实录》记录。)其中永乐六年“福建与江西两省瘟疫,死者共七万八千人”。

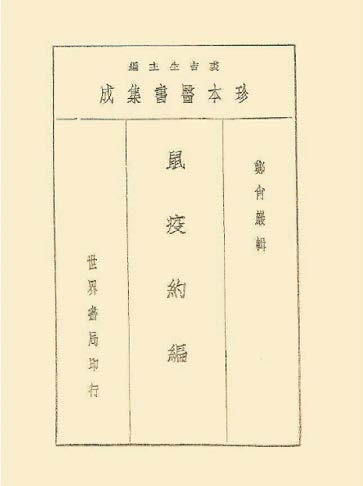

福州地区的疫情最突出的是鼠疫与霍乱,四季都有发生,福州人俗称鼠疫为“剥核”,称霍乱为“吐泻”,称肺炎为“跌劳”。其中鼠疫最为严重。据吴宣宗《鼠疫约编》记载:“所谓鼠疫,疫将作而鼠先毙,人触其气,遂成为疫,盖地气暴发,鼠得之最先,尝于水缸恣饮满腹,甚至案上茶杯,稍沾余滴,人之不察,误食其余而受毒,遂不浅矣。固不独睹死,鼠不及掩鼻,感触其气已也”。这说明因环境污染,地气恶化,老鼠突然死亡,身上就会发出一种疫气,在空气中散布,人若闻到死鼠身上的疫气,其病菌在人身上潜伏期仅仅二天至五天左右便会突然出现发烧,死亡极快。“缓者三五天死,急者顷刻死”。初发生时症状是体温寒热交作,颈部或四肢起疙瘩,呼吸困难。患者死亡率高达百分八十五至九十。

《鼠疫约编》书影

清光绪二十七年(1901)自夏至秋,福州城内外“鼠死而疫作,为数年来最盛”。据陈文涛《福建省近代民生地理志》记载:清光绪中叶,福州死于鼠疫者多达万人。

据《台江区志》记载:“清光绪二十五年(1899),福州发生鼠疫,历经三年,死者甚众”。据《永泰县志》记载:“清光绪二十八年(1902),天大旱,发生鼠疫,连续数年,死者无数。民国十年(1921)夏,全县城乡相继发生鼠度。城区特别严重,全城居民疫死亡甚众,不少人全家死光,城镇居民纷纷逃往乡下村庄”。

据福州十邑之一的《屏南县志》记载:清光绪三十四年(1908),屏南县发生流行性瘟疫,“死者颇多”。民国七年(1918)冬,“县内疫病大流行,死者数千人计”。民国三十五年(1946),长桥一个小山村,鼠疫流行,死亡93人。

旧中国福州婴儿塔

而福州解放前最后一次鼠疫大流行发生于民国三十五年(1946)5月6日至28日,仅台江地区当月就有患者338人,死亡达118人之多。

另外,由于旧社会福州人的饮用水均来自闽江内河支流的浦湖塘,这些水没有经过消毒,污染十分严重,以致经常发生霍乱。据《长乐县志》记载:明代成化十三年(1477),长乐人突然见到山旁有一池,出现许多奇怪的大蚬(蚬仔),人争取食,不数日,患痢疾死千余人。又据《平潭县志》记载:民国十九年(1930),平潭霍乱流行,仅县城就死130人。

(来源:《福州史志》2020年第3期)