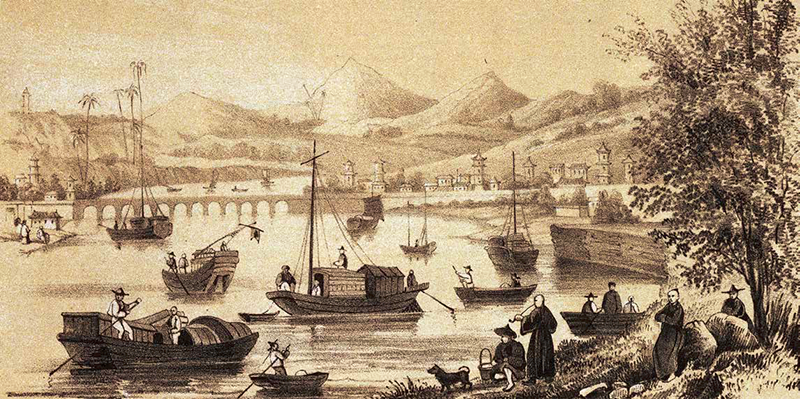

五口通商后的福州港

福州是中国传统的茶叶产区,产茶制茶历史悠久,源于东晋,兴起于唐,盛行于宋,发展于明、清,辉煌于现代。茶与福州生生相息,共生共荣。打开福州历史的扉页,地名印迹就有“茶亭”“茶园”“茶会”“茶洋山”,习俗有“茶担”等,福州的市井文化现象表达了福州与茶的相融相济的文化现象,起源于福州的“福州茉莉花茶”是中国历史名茶,是福州茶人对世界茶叶发展的重大贡献。福州茉莉花茶先后获得国家工商行政管理总局商标局、国家质检总局、农业部农产品地理标志保护。“福州茉莉花茶传统窨制工艺”被列入国家级非物质文化遗产,“福州茉莉花与茶文化系统”被联合国粮农组织列为“全球重要农业文化遗产”保护项目。“福州茶港”是福州豁达胸襟、放眼全球的一个国际视野的展示。新时代,福州将绿色发展理念融入“一带一路”建设,茶叶生产制作水平不断提高,出口稳步增长,中外茶文化交流与合作更为深入,越来越多的福州茶企走出国门,走向世界。

—壹—

福州产茶历史悠久,现存的文字记载,最早可追溯到唐代,在福州城内冶山东边一带和闽侯县祥谦镇五虎山就有产茶,靠近福州城的连江、永泰、古田、尤溪等地也辟有茶园。五代时期,福州城郊的茶产区发展到凤凰池、茶园山、怀安凤岗,远郊发展到鼓山等地。后汉、后周时,福州领辖11县,现宁德区域茶园也属福州所辖。南宋淳祐五年(1245),福州增辖福安县,福安区域茶园也属福州所辖。宋时,闽清的白岩山、永泰的姬岩山、长乐的泮野等地相继开辟茶园。元明时,茶叶在福州地区各县区星罗棋布,广泛种植,福州茶园版图得到极大的扩充。清代,福州种茶制茶已遍及所辖各县,福州茉莉花茶成为贡茶,闻名海内外。民国以降,战乱频仍,福州茶业一度消沉。

中华人民共和国成立后,百余家茶厂茶行公私合营,福州茶业开始日渐复兴,福州茶产区范围不断扩大。20世纪60—70年代,福州除鼓楼区、平潭县之外,其余各县(市)区均产茶叶。20世纪80年代后,福州茶叶生产进入稳定发展、巩固提高阶段。福州市政府出台鼓励发展茶业的政策,为福州茶产业在新的起点上实现跨越发展提供法律保障,同时从平台搭建、科技创新、品牌建设、鼓励行业交流等方面着力,大力推动茶业发展。截至2015年,全市茶园种植面积达到15.8万亩,年产2.75万吨,福州茶叶产量占福建省茶叶产量的6.83%。

—贰—

福州生产的茶类丰富,中国六大茶类中,除了黑茶、黄茶之外,绿茶、红茶、乌龙茶、白茶以及花茶在福州均有生产。唐时福州已有罗源中房菜茶、罗源西兰菜茶、罗源飞竹菜茶、闽侯五虎山菜茶、晋安鼓山半岩菜茶、长乐泮野菜茶、永泰藤山菜茶、闽清白岩山菜茶、连江长龙菜茶等茶树地方品种;清代,福州已开始生产烟小种红茶;20世纪50年代后,福州陆续引进福云6号、福云595、福鼎大白茶、铁观音、梅占、白芽奇兰、黄观音、金牡丹、金萱、软枝乌龙等优良茶树品种;20世纪90年代,福州本土培育了茶树新品种“榕春早”。

福州是世界茉莉花茶发源地和主要产区。在《中国名茶录》中,福州茉莉花茶被列为茉莉花茶类唯一的中国历史名茶,同时作为福州市具有地标性的世界级名片,“窨得茉莉无上味,列作人间第一香”。2008年,“福州茉莉花茶”被核为国家地理标志证明商标。2011年,国际茶叶委员会授予福州“世界茉莉花茶的发源地”称号。2014年,福州茉莉花与茶文化系统被联合国粮农组织列为“全球重要农业文化遗产”保护项目。是年,“福州茉莉花茶传统窨制工艺”被列入国家非物质文化遗产代表性名录。

福州不仅产茶,而且盛产名茶、贡茶。唐代有福州蜡面茶、方山露芽,武德六年(623),蜡面茶已成为贡茶,唐乾元三年(760)前后,方山露芽茶载入茶圣陆羽《茶经·八之出》;宋代有福州玉津、鼓山半岩茶,北宋庆历元年(1041),林世程《重修〈闽中记〉》载:“鼓山半岩茶,色香风味当为闽中第一,不让虎丘、龙井也”;明代有柏岩茶、七境堂绿茶;清代有茉莉花茶、天生茶。近现代,福州茶叶的许多花色品种,在省部级、国家、国际评比中屡获殊荣,获得过外事礼茶、国宾礼茶、中国名茶、世界名茶等荣誉。

—叁—

自隋唐以来,福州与国内多地均有互相贸易和交流。早在唐代,就有关于福州茶叶贸易和茶文化交流的记载。开埠之后,与国际诸多地区颇有互动,交流内容主要有经贸交流、茶事活动和学术交流等。福州是传统的茶叶主产区与销售区,有沿袭千年的海上贸易重镇——闽安古镇,还有茶馆林立的茶亭街,独具特色的茶文化。茶叶是福州重要的经济收入和地区名片。

唐代中期至五代,福州成为中国“海上丝绸之路”的重要节点,与东洋、印度洋、南海诸国有商贸往来,茶叶交流活动十分频繁。唐贞元二十年(804),31岁的空海随日本遣唐使来中国,与福州茶结下了不解之缘。唐末五代开辟对外贸易航线以来,新罗人(朝鲜)频繁往来于新罗和福州之间,亦从事茶叶贸易。宋代以后,福州酱釉薄胎陶罐传入日本,被日本人称作“唐物茶入”。明末,福清黄檗禅僧隐元(1592—1673)东渡日本传法,把家乡的煎茶法传入日本,后形成日本两大茶道之一的煎茶道。清康熙八年(1669),英国东印度公司开始运华茶入英。顺治十四年(1657),福州茶叶开始在法国市场销售。康熙二十三年(1684),福州设立闽海关,各地茶叶经福州海关大量输往欧洲各国,茶文化也随之漂洋过海,传播海外。五口通商后,福州城区上下杭、仓山周边国内外的茶厂、茶行林立,在罗星塔下竞运新茶到英国的船队,帆樯如林,福州成为中国三大茶市之一。咸丰九年(1859),福州茶叶出口量超越上海,成为全国茶叶出口量第一大港。清同治六年(1867)的法国巴黎世博会上,3位福州少女表演中国茶艺,是关于福州人参加世博会的最早记录。同治十一年(1872),俄商开始陆续在福州建立砖茶厂,福州成为俄国的第三大砖茶生产基地。咸丰十年(1860)至光绪十二年(1886)间,福州茉莉花茶进入机械化生产时代,福州茶港成为驰名中外的世界最大茶港,茶叶输出占全国1/3强,居全国之首。

唐代开始,随着茶叶的生产发展,福州的税茶、榷茶、贡茶、茶马市等管理制度纷纷出台。唐末至宋初,福州等地均执行朝廷规定的榷茶法,茶叶产销均有官家专营。元明清时期,茶机构依然沿袭旧制。民国二十四年(1935)4月,由政府核准的第一茶仓设立。茶仓可代茶商办理茶件的起卸、分发、存囤、保管及受理包装运输,还有对茶叶进行检验取缔等职责。此后,有关茶叶的管理机构不断设置,政策措施不断出台,福州市政府管理部门制定了一系列标准化生产技术体系和检验标准,保护茶叶产业发展,使福州茶业持续焕发生命力。

中华人民共和国成立后,作为国家二类物资,福州将茶叶纳入各时期经济发展规划。1950至1986年,国家采取茶叶统购统销,并于1950年成立中茶福州分公司对茶叶市场进行统一管理。1984年,《国务院批转商业部关于调整茶叶购销政策和改革流通体制意见的报告的通知》,1985年,福州实行多渠道、多形式开放的茶叶流通体制,茶叶销售彻底进入市场经济阶段。1990年后,福州市加强对茶叶品牌、茶产业的建设和管理,加大力度申请地理标志保护,设立示范基地,申报非物质文化遗产,注重茶品牌建设,致力于重塑茉莉花茶产业。全球重要农业文化遗产、国家及省级非物质文化遗产、福州世界茉莉花茶发源地、国家农产品地理标志保护、国家地理标志产品保护、全国农产品加工示范基地、国家地理标志证明商标等一系列传承福州茶叶种植和生产的保护举措,也极大地促进了福州市茶产业的健康发展。2015年“茶香五洲、绿色福建”活动在米兰世博会举行,福州茉莉花茶在时隔百年后再次登上世博会舞台。

21世纪初,福州茶产业进一步发展和升级,随着“一带一路”倡议的提出,福州茶叶贸易、茶文化交流与合作的前景将更为广阔。

—肆—

东晋以来,福州人种茶、制茶、饮茶,已经持续了一千多年。从茶事活动中衍生出来的茶文化氛围浓郁,涉茶诗词,茶谚语、茶联,茶歌谣、茶传说,茶俗、茶礼融入福州人民日常生活,茶文化遗存随处可见,福州茶文化,成为“有福之州”的文化基因之一,随着时代的脚步,内涵不断丰富,外延不断拓展,以各种不同的形式,融入福州人民生活的方方面面。

“名山圣地出名茶”,福州的佛教寺院和道观,大多建于云雾缭绕、人迹罕见的山川幽谷,这样的地理环境特别适合茶树的种植和生长。如佛教鼓山涌泉寺产半岩茶,方山寺产方山露芽,雪峰寺产雪峰禅茶,道教石竹山道院产梦茶,七境太尉宫产七镜茶,而天主教、基督教则在福州茶叶的海外传播上起了重要作用。

民国以来,为了加强福州茶叶科研,提升福州产业的竞争力,推动福州茶产业的发展,福州设立了茶业改良场、茶业学校,同时组织编写一系列与茶业有关的报刊,为现代茶叶科技教育奠定了基础。民国三十年(1941),福州茶人张天福开展茶机械研究,推动了福州茶叶生产技术迅速发展。1949年后,在一些重点产茶县市及茶企均设立专门的茶叶科研机构,设有茶叶教育机构。20世纪60年代,福州有关茶叶专家开始开展茶树人工杂交育种,70年代重新制订茉莉花茶工艺流程,80年代开展乌龙茶做青的机械化、人工智能化作业、茶叶香气化学的研究,90年代开展茶树优良品种等研究。21世纪以来,福州茶园建设、茶叶机械、茶叶加工技术迅速发展,并拓展的茶叶保健和深加工以及产业方面的研究。2014年9月,福州茉莉花茶科技与全球重要农业文化遗产联合研究中心在福州正式成立,福州茉莉花茶进入新的发展时期。

福州历代名茶名企名人辈出。在茶行茶企方面,始于明嘉靖年间(1522—1566)的陆经斋茶庄开启了茶行时代,19世纪初“东南茶王”欧阳康在福州创办的“生顺茶栈”,清咸丰年间(1851—1861)的太和堂茶庄,20世纪20年代的良友茶庄,19世纪60年代至20世纪初的洪家茶,民国期间,何培訚创办的“何同泰”茶庄,抗日战争胜利以后,长乐营前黄石村林象团回乡复办的“东昇茶坊”,福州先后发展了众多影响广泛的茶行。1949年9月创办的外销40多个国家和地区的“中华老字号”福州茶厂,20世纪80年代以来创办的闽榕、春伦等众多茶叶龙头企业,这些现代化企业不仅在福州当地具有极高名气,在全国茶企中也占据重要地位,是福州茶业竞争力的中坚力量。在人物方面,闽王王审知在榕32年,非常重视茶叶的种植与生产,在位期间福州茶叶种植面积不断扩大,茶叶官焙有38处,民焙1336处,为福州茶业打下了基础。南宋道教金丹派南宗第五代祖师白玉蟾,明末诗人、文学家、方志学家谢肇淛,明诗人、方志学家、藏书家徐,清大臣、文学家梁章钜等人大力推动了茶文化的传播发展。林则徐、魏杰、刘家谋、郭柏苍等人均有茶叶诗文留史。到了近现代,著名茶学家张天福、庄任、林桂镗、郭元超、林心炯、骆少君、詹梓金等专家学者为福州茶事业发展做出了重大贡献。截至2015年12月,福州茶叶工作者先后取得农业部科技进步奖2项,全国科学大会奖3项,福建省科学大会奖10项,福建省科技进步奖39项,共出版了56部茶学专著,获得了90项茶叶专利,10个茶树新品种及6项茶叶地理标志。福州共推选出优秀传统工艺传承大师21名,传承人16名,其中7位先后被推选为省级和市级非物质文化遗产传承人。此外,通过推选优秀传统工艺传承大师、非遗代表性传承人,评选茶艺师、评茶员等活动以及福州的大中专院校、茶叶职业技能培训机构每年培养的大量人才,福州茶文化、福州茶品牌得以较好的弘扬和宣传,促进了福州茶产业生产、贸易和文化的交流与发展。

作为全国科技进步先进城市和海峡西岸创新型省会中心城市。福州把“数字福州”建设作为产业经济发展的主攻方向之一,一大批龙头企业相继在福州设立区域总部、创新平台,为大数据时代茶产业的发展提供了坚实基础。新时代,面对“互联网+”的大发展和“一带一路”的大机遇,作为世界茉莉花茶发源地,福州正借着“全球重要农业文化遗产”的复兴为发展契机,倾力打造福州茉莉花茶公共品牌,有着深厚历史文化底蕴的福州茶,必将再现辉煌,重放异彩。

(来源:《福州茶志》)