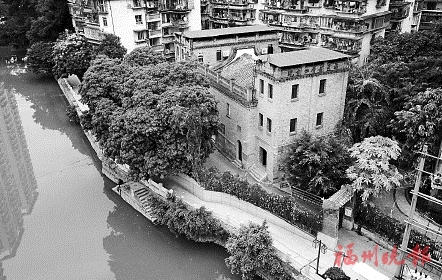

梅邑(闽清)会馆远景。

福州三保直街彬德路口的白马河排涝站对面,一座青砖楼房,单门独户立在河旁,石门框上写有“梅邑会馆”。梅邑是闽清县别称,梅邑会馆原在台江区帮洲街道后田万侯街71号(现台江实验小学),是由闽清华侨、旅榕商家和米船商帮等筹资兴建。清道光二十八年(1848年)始建,同治六年(1867年)建成。

梅邑(闽清)会馆建成后,常年航行在闽江上游至福州的闽清米船船工在福州便有了“娘家”。每年闽江涨大水,停泊在福州的闽清米船常要待上十天半月。他们泊船帮洲后,常到会馆办事、听戏、休憩。会馆内还设有医馆,常年都有闽清中医在那里坐堂问诊。会馆还为船工开路条、写信、帮助告状、写合同。后又成立闽清旅榕同乡会和公帮局、闽清船业同业公会。

闽清船业同业公会的组织者是长期居住梅邑(闽清)会馆的福建著名侨领、闽清县六都人黄乃裳。

光绪三年(1877年),黄乃裳中了秀才,他把办教育和办报刊看成报效国家的重要方式。当年,他在福州主办全省最早的教会刊物《郇山使者》,介绍西方医药科学知识;在刊物上发起“天足运动”,宣传缠足陋习的害处,分发全省各地,轰动社会。

光绪二十年(1894年),黄乃裳中举人后进京应试,在京结交了康有为,参与“公车上书”。清光绪二十二年(1896年),黄乃裳在福州自筹资金独力创办福建最早铅印报纸《福报》,积极宣传维新思想。清光绪二十四年(1898年),参加康有为、梁启超“百日维新”(戊戌变法)运动。

光绪二十五年(1899年)秋,黄乃裳举家登上“格兰诺”号,远涉重洋,后带领乡亲,创建南洋诗巫“新福州”垦场。至今,“新福州”华侨华裔已有几十万人,垦务发达,经济繁荣。

光绪三十二年(1906年)6月,黄乃裳赴新加坡谒见孙中山,并加入同盟会,倾力资助孙中山革命活动。回国后,黄乃裳长期居住在梅邑(闽清)会馆,从事民主革命活动。在福州创设全梅简易师范学校,担任福州的英华、福音、培元3所书院的教务长,为国家培养了一批实用人才。他调查了解闽清民船业现状,帮助家乡民船工人排忧解难、平息纠纷,组织民船公会,鼓励家乡人民从事民船运输,从闽北运米到福州销售,使闽清的经济状况一度好转,也解决了福州各地的粮食问题。他还经常在会馆内组织讲学,给旅榕乡亲和上游来榕的船民讲述许多新思想、新知识和宣传振兴中华的道理。

宣统元年(1909年),福建成立了福建省谘议局,黄乃裳被推举为常驻议员,是当时谘议局议员中唯一一位同盟会会员。辛亥年福州起义胜利后,他高兴地撰联“专制已摧大伸素抱,共和待建何得安居”,挂在下榻的梅邑(闽清)会馆。

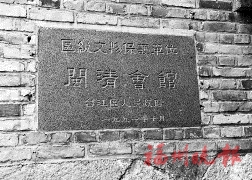

民国十三年(1924年),76岁的黄乃裳病逝于闽清。福州群众把梅邑(闽清)会馆所在的台江万侯街,改为“乃裳路”。梅邑(闽清)会馆1988年公布为区文物保护单位,门口和天井里分别挂着“台江区文物保护单位”和“黄乃裳故居”的牌子,会馆里还辟一间作为“黄乃裳纪念馆”。

2005年梅邑(闽清)会馆拆迁,原址建了台江实验小学。会馆整体搬迁,原建筑物的主要构件、材料均以“标号重装”的方法重建在白马河畔现在位置。会馆门向白马河,坐东朝西,砖木结构,中西合璧三层建筑,造型古朴。主体建筑的青砖墙,石基础,正面两块花岗石大板,巨大石制门框,大门上方镶嵌的“梅邑会馆”与左右小门上方的“护国”“佑民”青石牌匾,大都为原来的旧料。大厅内的一对长3.2米、径0.67米精致的青石龙柱,青龙盘柱翻腾,间以如花云朵。两根龙柱上分别刻有“同治丁卯年”“虎邱黄公建”款识,都是旧会馆的,保持了原建筑的风格。

今“福建省屏山画院”入驻梅邑(闽清)会馆,古意盎然的小桥流水,让抱朴守拙的会馆多了文艺情调。

会馆为区文物保护单位。