作者:张端彬

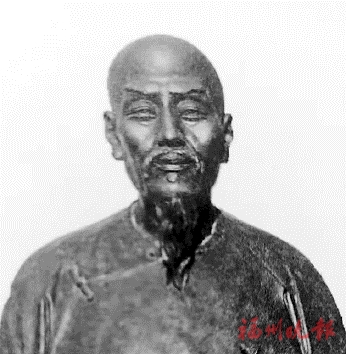

陈修园铜像。

南雅堂,在长乐江田镇溪湄村。清代中期,中国杰出的医学家、教育家、著作家陈修园就诞生在这里。

(一)

陈修园(1753-1823年),又名念祖,字良友,号慎修。陈修园4岁丧父,自幼随祖父君廊(字天弼,乾隆二十二年贡生)学医习文。祖父不仅把精湛的医术传授给孙子,也教他正直为人。祖父逝世后,陈修园在村中三官庙设馆悬壶济世,医馆就叫“南雅堂”。他奉母至孝,白天看病,照料母亲,夜晚等母亲休息后在灯下攻读医书。他医术高明,医德高尚,同祖父一样,每看一个病人,诊断未明确前绝不轻易开方。往往一症要费时好久才出医方,方出病除,周边群众亲切地唤他“一帖先生”。“方出病消”,“料症如神”,南雅堂医馆中挂满乡亲们送来的牌匾。

乾隆五十二年(1787年),陈修园受业于福州鳌峰书院。山长孟超然(又名瓶庵)把精湛的医术无私地传授给爱徒陈修园。艺成后他遵师嘱客居省城,在南台挂牌行医。一边看病,一边编写医书,《伤寒论浅注》与《长沙方歌括》就是在这期间写成的。这两本书通俗易懂,在民间广为流传,他还传医术给族侄陈定中等人。

乾隆五十七年(1792年),陈修园应乡试,中了举人。翌年,陈修园赴京会试,未第,寄寓三山会馆。他正准备整装南归时,突闻光禄寺卿伊云林(朝栋)患了中风,奄奄一息不省人事十余日,请了京师许多名医来,个个摇头辞谢。听说陈修园医术高明,伊府特备了轿子到三山会馆请陈修园。陈修园赶到伊府时,伊云林四肢冰凉,一家老少正哭哭啼啼指挥仆人收拾后厅角准备后事。陈修园按了按伊云林的脉后,不慌不忙地取出根银针,先在病人“人中”上狠刺数针,接着针刺太冲、百会、涌泉、内关、足三里诸穴。强刺激,间隔大幅度捻针。半个时辰后,伊云林苏醒了,从此陈修园名噪京师。当时文字记载:“念祖投以大剂而愈。”这大剂就是三寸银针。军机大臣和珅双腿萎缩不能下床,也请陈修园到府上为他诊病。陈修园先仔细地查看一下病腿,决定先采取民间传统的疗法一灸,用艾条灼病人丧失机能的病脚,同时吩咐手下人杀一条活狗,取狗皮和药包扎患处。就这样每两天杀一条活狗,在狗皮上抹上他自配的药贴在病人患处。连续灸了十来次后,陈修园改用针刺,分别在足三里、悬钟穴上下针。这是陈家祖传的绝招,深进针,强刺激。一个疗程后,和坤说两腿有酸麻感觉。陈修园仍以足三里为主穴,涌泉三阴交两穴配合治疗,同时用家

传的单方南天竹炖猪蹄给和珅服用,又治疗一个疗程后,和珅竟能下地行走了。后来,和珅亲自到会馆面谢陈修园并劝他留在京师当太医。陈修园婉辞了,他希望用医术为平民百姓解除痛苦,便托病南归。

(二)

乾隆六十年(1795年),陈修园被聘为长乐吴航书院山长讲席。他除讲授经书外,还勉励士子熟读《素问》《灵枢经》诸书,积极宣扬保健养生之法。嘉庆三年(1798年),他应泉州知府张大本之聘,主讲鲤城清泉书院,并师事当地名医蔡茗庄学习医理医术。嘉庆五年(1800年),陈修园再次上京应试,未能如愿。第二年才被朝廷录用为知县,签分直隶(今河北省),奉命署理保定府保阳。

这年夏天,水灾泛滥,陈修理管辖下的三辅疟疾流行。陈修园跑遍灾区每一个村庄,发现这一带人发病不论老幼,身体强弱,病象统一,不能生搬硬套《伤寒论》病理,处方要打破“因人而异”的框框。他研究了三天三夜,统一开出一纸通用的药方,制丸药三味,分给当地得病的人服用,三天之内医好了数千人。陈修园又采集当地民间土方,编写成《时方歌括》,教当地医家依方施治。整场疫情未死一人,可谓奇迹。

陈修园在理政之余,潜心著作,写有《景岳新方》及《八阵砭》四卷。嘉庆七年(1802年)秋,老母不幸病逝,陈修园在家守孝六年。期间,他专心著述医书。

嘉庆十三年(1808年)秋,陈修园守孝期满又动身赴京受职,仍然接任保阳县令。嘉庆十五年(1810年),陈修园奉命到高阳办理赈灾事务路过天津,道台丁攀龙慕名来访。陈修园观其气色黑青,便神色严肃地告诉对方得了水肿病,应及时治疗,再延20日就有生命危险。丁攀龙听后付之一笑,告辞了。过了20天,病真的发作了,丁攀龙忙派人去请陈修园。陈修园将早开好的方子“金匮十枣汤”递给丁家派来的人,并叮嘱照此方服下准保病愈。但丁家请来的医生多不赞同,乱投别的药剂。由于药不对症,丁攀龙终于一命呜呼。陈修园听说此事后连连击案痛呼:“庸医杀人!庸医杀人!”他特意在书中记录此事,用来警戒一些临床辨症不精的医生。

嘉庆二十一年,陈修园升广平府同知,嘉庆二十三年,代理正定知府。他从政为官,淡泊宁静,简政清刑。虽公务繁忙,公务之余他仍为人治病、撰写医书。他特别善于诊治奇疾异症,曾说:“文章报国,尚挟时命而行,而能为良医者,随在可以活人。”

(三)

嘉庆二十四年(1819年),67岁的陈修园回到福州。他寓居井上草堂,一边讲学,一边研究医学整理医书培养医学人才,跟他习医的弟子多达20余人。他的儿子元豹元犀,孙子心典心兰以及学生周易园、黄奕润后来都成为一代名医。“入门正则始终皆正,入门错则始终皆错。”这是陈修园总结的育材树人的经验。当时福州街头还流传着一则故事:琉球国王患风症,请来许多名医医治没有见效。中山国使吕凤仪路过福州,正好见到陈修园所著的《伤寒论浅注》,便照书上的药方去药铺抓了三剂药派人送给琉球国王,一服而愈。

陈修园的医术宗东汉名医张仲景。他为人诊病必先详审脉息,接下观察面色,细问病历原委,最后才开方配药。前往看病的患者,轻症者一方(两剂药)病就消除了,重症者不超过三方。道光三年(1823年),陈修园病卒,终年71岁,归葬江田。所遗医学著作有《神农本草经读》《医学三字经》《时方妙用》《新八方针砭》《金匮要略浅注》等30余种,汇编成《南雅堂医书全集》,为医家所重。陈修园在中医学上的贡献是巨大的。他师古而不复古,汲取古代医学精华并结合自己的临床经验加以发扬光大。他对《伤寒论》研究最深,对六经病症能精确把握辨症纲领、演变规律和用药法则。此外,他对中风痹症、水肿、淋病、奇痢、盗汗等病症的防治也有独到的见解和配方。他的著作深入浅出,通俗易懂,因此流传很广,影响很大,起到前所未有的普及作用。

林则徐曾为《金匮要略浅注》写序:“吴航陈修园先生,精岐黄术,以孝廉畿铺……先生在官在乡,用术活人,岁以千百计。”林则徐对陈修园的评价毫无夸大其词,在当时科学不发达的年代,每年医好上千人的病,实属少见。当时皋台傅访曾在陈修园的医书上题词:“东皋制艺慎修医,万顷汪洋莫望涯。”岭南名士二戴(戴均元、戴衢亨)赞誉陈修园为当时第一儒医。

1984年8月,全国陈修园学术研讨会在长乐召开,来自全国各地医学专家80余人专程前来参加会议。同年9月,长乐县中医院改名为陈修园医院。医院坐落于六平山下,进门就见到陈修园半身铜像,面容慈祥,四周花木葱茏环境清幽。整座医院占地面积6470平方米,以骨伤和内科脾胃病的治疗为该院特色。2003年,古槐镇董奉草堂内修建“南雅堂”纪念馆,供游客瞻仰。

陈修园的墓也在溪湄,墓碑上书:“清大尹陈修园之墓”。1981年,长乐县文化局与卫生局联合拨款重修陈修园墓。1985年,福建省人民政府公布为省级文物保护单位。

《福州晚报》2021年6月21日 A07版 闽海神州