邻霄风景无限好 海阔天空拥形胜

市城乡建总全力推进乌山历史风貌区保护修复 乌山“三美”今日组团亮相

罗浮桥

乌山全貌

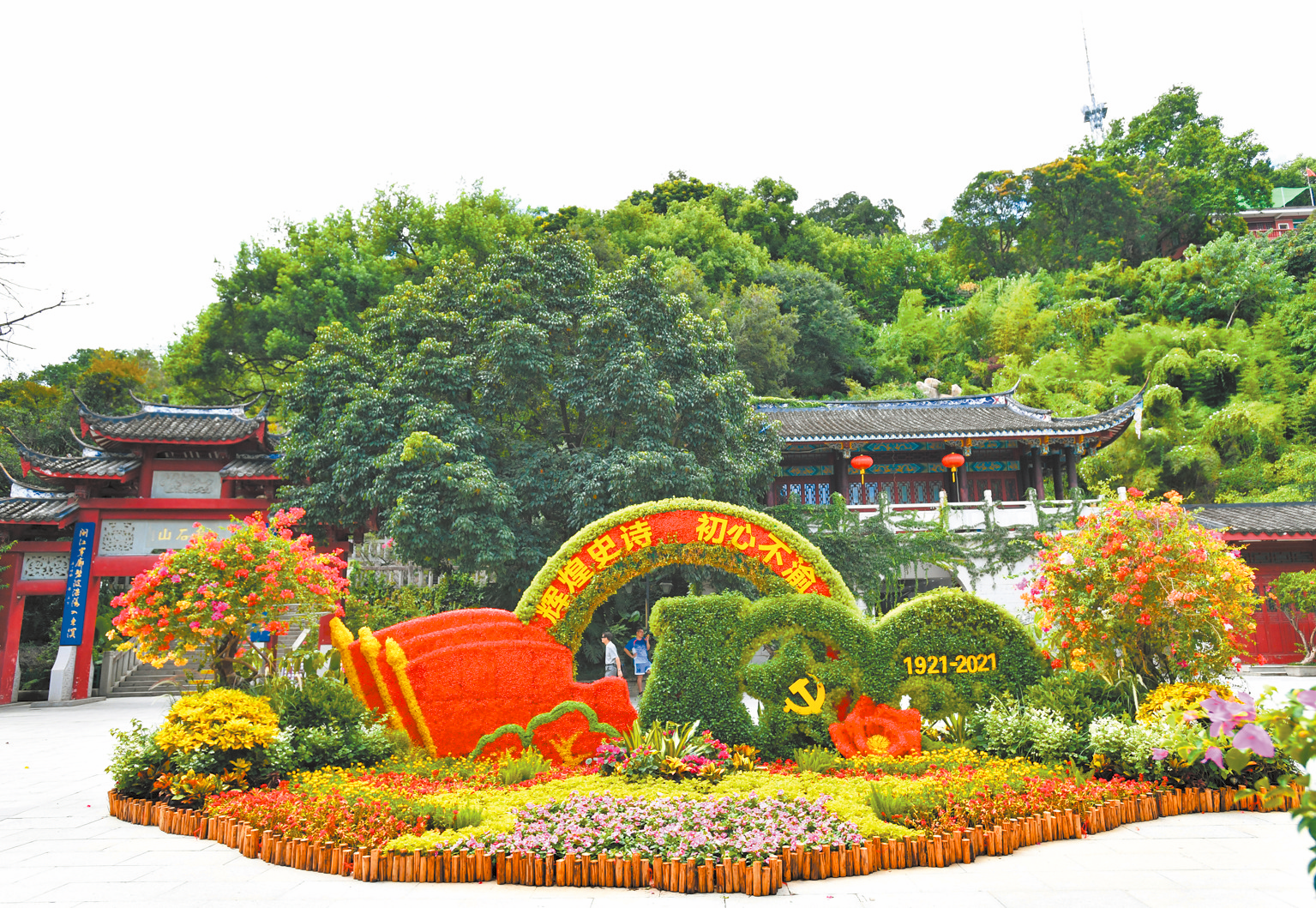

通湖路广场(乌石山房)

王壮愍公祠

乌山—黎明湖人防通道

不危亭

福州“三山两塔一条街”的古城空间格局中,“三山”之首的乌山,是一张闪亮的历史文化名片。近日,来榕参加第44届世界遗产大会的嘉宾到乌山参访,怪石嶙峋、林壑幽胜的景观,厚重的历史文化积淀,让嘉宾们连连点赞。

眼下,在护好乌山之胜的同时,一首以“还山于民”为主题,动听的“乌山新曲”正唱响。记者昨日从市城乡建总获悉,备受市民关注的乌山历史风貌区保护修复项目又迎来新节点,继罗浮岭景区之后,邻霄台及石天两大景区也基本完成保护修复,26日开放迎客。至此,该项目重点打造的七大景观节点中,已有“三美”正式亮相,国庆前,西园和通德园景区也有望和市民见面。

“新美”亮相

串起城内好山景

今年初,总面积1.5万平方米的罗浮岭景区开放迎客,作为“新乌山”首秀,这片北坡盛景,已成为市民喜爱的登高处。26日,邻霄台及石天这“两美”,将让更多市民游客领略到乌石山的奇与妙。

昨日上午,记者从通湖路上的乌石山必得楼入口拾级而上,经拆除、保护、重整后,原本的北坡断点早已贯通,串起一条新的登山路径。

亭台、石桥、摩崖题刻……行至原省气象台办公点,记者习惯性止住了脚步。“走,登顶去!”在市城乡建总该项目负责人吴起飞的带领下,记者看到,原本横亘在其间让人止步的大门与建筑不见了,取而代之的,是周边环抱的绿意与掩映其中的新山径。

在这片总面积约2000平方米的邻霄台区域内,处处可见工匠的巧手雕琢:乌山的原始山岩地貌亮出了,一处处“躲”在建筑下的摩崖题刻也重见天日。

据了解,邻霄台地处海拔84米的乌山制高点,俗称“进香台”,也叫“清虚台”,属《乌石山志》中记载的乌山三十六奇景之一,是古时福州百姓的重阳登高之处。

居于乌山之巅,同属三十六奇景之一的不危亭,无疑是该景区的主角,它也是目前乌山上唯一一座石亭。这座四角石亭高约6.8米,四周宽度均为3.2米,与山顶的气象观测站为邻。

“为满足市民游客的赏景需要,同时让亭子更耐久、安全,我们选择了全石结构。”吴起飞说,重建前,设计团队还专门前往南京文天祥诗碑亭学习。

沿着贯通的园路,2棵新植下的黑松映入眼帘,“簇拥”着多处摩崖题刻的“双松梦”区域,让又一奇景重现。

感受完“峭拔几千仞,独高无四邻”的宏大气魄后,在总面积约1万平方米的石天景区漫步,宛若走入了一座露天书法石刻博物馆。

同样作为乌山三十六奇景之一的“海阔天空”,就是该景区的一员。“海阔”“天空”两石刻一左一右相隔十余米,分别镌刻于邻霄台南面的两块巨大岩石上,在参天古榕之间,逾发显得古朴幽深。

“原本山径仅到观景平台处,这次我们打通了约300米断点,让小径绵延。”吴起飞介绍,和以往“单进单出”的游览线路不同,市民从今日起,可在罗浮岭、邻霄台及石天景区间自由穿行。

“守旧”同时,更有“重见天日”的惊喜。通往邻霄台西侧通道上,一处清代“寿山福海”榜书颇为大气。据了解,该石刻是在拆迁后的省气象局原址石壁上发现的,处于楼体间,且被杂草遮挡,随着园路打通、水塔拆除,市民可零距离感受“寿山福海”的风采。

寻踪问迹

守好乌山旧时貌

在保护修复过程中,为走好“还山于民”步伐,市城乡建总也有诸多的守护故事。

作为重点打造的“七美”之一,乌山南麓的双骖园,是100多年前福州知名藏书家龚易图斥资修建的4处园林之一,用以藏书、雅集、结社等。历史记载,双骖园藏书5万多卷,为全省之冠。该园旧名荔枝园,园区内尚存7棵古荔。

为重现名园历史风貌,市城乡建总和设计团队专门拜访了龚易图先生的曾孙龚钧智先生。通过龚先生口述,了解到双骖园主要为藏书之用,园中有乌石山房、袖海楼、啖荔亭等建筑,夏天,是龚家的避暑之处。

龚钧智先生提供的双骖园原貌信息,已化作保护修复过程中的点滴匠心。

据了解,该园区将打造成乌山西南侧的主要入口,西侧配有地面停车场,入园即可接驳电瓶车。经由东侧的置石树阵广场,即可步入核心景区。这里,将重点保留凸显龚易图先生的“奥旷之区,是谓神谷”摩崖题刻。

依山势,还有游步道及叠景折廊的设置,通过保留与补植,凸显荔枝林主题。为完善园区配套,该景点还将新添一处游客服务中心。

邻霄台的修复重建,也是一个不断发现和保护的过程。据了解,百年前的邻霄台,由多块巨石组成,在其中一块巨石上,刻有“邻霄台”三个大字。随着气象观测站的修建,这里已难窥原貌。

按改造方案,气象观测站的观测功能被予以保留,对原先存放设备及办公的建筑及杂搭进行拆除。3段明代石刻,就是在拆除过程中发现的。

这些石刻“藏”在建筑基础和围墙间已有近70年,拆除时,现场人员发现,基础下的巨石依稀有题刻的痕迹。“我们马上叫停机械施工,改为人工清掏,一点点扫除附着在石刻上的土层,不对它造成二次破坏。”吴起飞说,这些题刻都是工整的楷书,字径最小只有10厘米,大的有近17厘米,除明代官员的名字外,还记录了他们的抗倭功绩。

因常年作为建筑基础,石刻部分位置缺失,变成了“残刻”,得益于清代文人郭柏苍编纂的《乌石山志》记录的原文,如今石刻才得以考证。

不单是邻霄台区域,此次借着省气象局大面积拆迁契机,市城乡建总根据《乌石山志》方位记载,在山间寻踪问迹,发现了不少‘躲’在建筑基础之下,或因道路崎岖无法遍览的摩崖题刻。通过拆除建筑、梳理绿化、重修步道等方法,让26处摩崖题刻重现,经步道相连,串起一条文化寻踪“专线”。

因“山”制宜 坚持慢工出细活

山路拓了,文化显了,市民的欢笑声也越来越多。这背后,是市城乡建总团队日复一日的汗水与辛劳。在山间的“大本营”里,“手工活”细之又细。

据了解,此次保护修复的范围位于乌山西南坡,主要是省广电集团和省气象局征迁后新增纳入景区的地块。在原办公区域内,只有一条坡度很大、转弯颇多的车行盘山主园路,山体两边台地几乎无路可通。

“因盘山路的限制,很多大型机械都无法派上用场,只能通过多次腾挪转换来接力。”吴起飞说,在保留原场地内的榕树、榆树、榔榆等古树名木外,他们还补植了朴树、乌桕、萍婆、香樟等精品树种。

从无到有的园路建设,也让市城乡建总的建设团队费了不少心思。

记者了解到,该项目不少施工节点分布在丛林深处,仅能步行到达,有些区域甚至并没有路,为护好施工区域沿线的文物、古树及周边环境,更无法在施工点周边建起施工便道、平整施工场地。

以串起通达园路、护好乌山历史文化风貌为目标,一场场“手造”行动展开。狭窄的石阶上,三四百公斤的石材人挑肩扛,不仅是钢材、木材,碎石、地砖、苗木地被等,也都是集中装袋后进行人工转运,一点点“绣”出厚重的乌山底蕴。

坚守初心 闽都文化更彰显

2002年,时任福建省省长的习近平同志为《福州古厝》一书撰写序言时指出:“保护好古建筑、保护好文物就是保存历史,保存城市的文脉,保存历史文化名城无形的优良传统。”

作为福州的城市建设主力军,坚守“构筑生活梦想、运营城市未来”的初心,市城乡建总在修路架桥、创新筑家同时,更怀着珍爱之心、尊崇之心,积极参与福州新时代历史文化遗产保护工作。

从西湖左海景观提升,到“承启冶山 筑梦闽都”的冶山春秋园,再到乌山历史风貌区提升改造,一座座城市历史文化露天博物馆里,闽都文化尽情展现。从异地迁建修缮的上社10号、邓拓祖居及邓家骅故居,到老城区面积最大的单体保护建筑陈氏大厝、“坐拥”31处保护建筑的塔亭历史地块,“沉睡的历史”正焕发新生……

“在保护好传统风貌、历史肌理的基础上,按‘全域推进、分类保护、活化利用、传承弘扬’的工作策略,我们正不断探索城市历史文化融入现代化建设发展的最佳路径,力求在提升城市功能品质同时,护好福州这座历史文化名城的历史及文脉。”市城乡建总相关负责人表示。

迈步“十四五”,市城乡建总将继续秉承保护优先、挖掘提升、修旧如旧理念,当好城市综合开发建设运营服务商,将城市发展的建设任务与历史文化遗产的保护修复有机结合,努力做到在保护中修复、在修复中提升,妥善处理历史遗留问题,守住城市的“根”与“魂”,让闽都文化持续焕发耀眼光彩。

相关链接

七大景区唱好“乌山新曲”

乌山历史风貌区保护修复提升项目北起道山路、西至白马河、南到东西河及乌山路(含黎明湖)、东接乌山一期,改造实施面积约9.8公顷,计划打造罗浮岭景区、石天景区、邻霄台景区、西园景区、半岭园景区、通德园景区、双骖园景区等七大景观节点,

目前,除罗浮岭景区已建成外,石天景区、邻霄台景区也基本建成开放。通德园景区广场铺装加快进行,苍霞仙馆、致养亭等古建施工、绿化种植等景观提升全面展开;西园景区已完成清渣,展开基础结构施工。通德园、西园两大景区计划国庆前全新亮相。

剩余双骖园、半岭园景区正加快征迁交地工作,力争早日进场开建。

(本报记者 孙漫 本版图片由本报记者 叶义斌摄)