作者:梅玲

我们到达时,龙眼树的花期已过,7 月繁盛的枝头缀着圆圆的、泛着青色的小龙眼。一列排开的龙眼树,伴着一列排开的古厝,它们相对相望、相守相伴,偶尔有风吹过,沙沙作响。

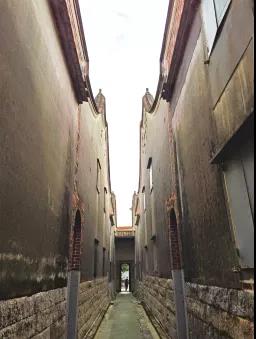

三座古厝,坐西北朝东南,并排而建,砖土木结构,瓦盖为顶,长 83 米、宽 40 米、高 10米,气势恢宏,在当地颇负盛名。尽管三座古厝分属三个不同姓氏,各自中间还隔着一条长弄,但是主人的想法是希望它们能够成为一体,就像连体婴儿一般亲密无间。故而,建造之初每座古厝交接处的前后均设计一扇高挑的门,使之“无缝”地衔接在了一起。想必那“三座排”的雅称就由此而来的吧!

三座排坐落在渔溪镇苏田村,是由印尼华侨郭氏、曾氏、刘氏先人于 20 世纪 30 年代初期建造而成,迄今逾 90 年。

三座排历经风雨飘摇与岁月磨砺,但其保存比我们想象的要好得多,单看那主墙一落一米高的青石勒脚,一块一块就码落齐整有序。顺缘而上,红砖勾着白缝,依然簇新亮眼;屋檐上那双双翘起的燕尾脊直指蓝天,依然叫人心旌摇动;建在南北两边的三层楼高的方形碉堡,依然叫人肃然起敬。当你正对着三座排,站立仰望或环顾四周时,不难发现这座古老房子里的一砖一瓦、每扇轩窗,都能轻易地满足你对古厝的所有想象。

三座排整体布局严谨精巧,前埕后厝。推开厚重的木门,跨过屏门,一口天井呈现眼前:石板条铺成,方方正正、平平坦坦。天井上方环绕着美人靠,木板座椅,格子靠背。此时,你要坐在天井的台阶上或倚在美人靠上,便可观云、赏月、沐阳光、纳清风,惬意至极。再看天井的左右两旁,各有厢房两间,那是孩子们学习的地方。步上天井,我们来到了宽敞明亮的中厅,厅正中有一面落地的木板墙,墙上依序排列、供奉着先人的照片。照片底下,有张条形的紫檀供桌,上有香炉、烛台以及散落的香灰。绕过中厅,跨过一道 50 厘米高的门槛便是后厅了。后厅有口狭长的天井,天井下方有条窄窄的排水沟,迈过排水沟便是一列并排着的小房间,分别是厨房、柴房、淋浴房和茅房——从前厅到后厅,三座排已然巧妙地组合了居家、教育、宗庙祠堂三位于一体的生活模式,便捷舒适,不得不让人浮想联翩,向往不已。

时过境迁,三座排的豪华依稀可见,尤其是无处不在的雕刻艺术,颇为考究:支撑着房梁的若干圆形柱子或大或小,上头飞书着各种家训对联,底下均蹲坐着一块或圆或方的青石墩,这些方圆周身刻有猛兽,个个张牙舞爪,栩栩如生,紧紧环绕。抬头细看,房梁上拱起的弧形屋顶亦点缀着蝙蝠、喜鹊、祥云等图案,镂空雕刻,线条流畅,手法精细。最是风流的当属安在厢房外围的每一扇门窗,在古厝里占尽了春色,它们不仅凿有格子把阳光和空气逗引进屋,门板上还精心浮刻了丰富的画作,有传统的梅兰竹菊、花鸟虫鱼,还有诸如孟母诫子、程门立雪等经典故事,这些画作在一楼和半楼上各形成一条文化回廊,美观而不落俗套。当然,屋顶上的瓦当自不必说,元素图案设计优美,极富变化,有祥云围绕,还有花开富贵,各具一格。想当初,三座排里遍布的雕刻工艺,一定费了工匠以及主人的不少心思,它们赏心悦目,时时散发迷人光彩,吸引众人目光,就像那浩渺夜空里璀璨的星辰,能够照亮古厝里的每一寸肌肤、每一条脉络。在孩子们面前,它们更像是一对对硕大的翅膀,随时开启,一骑绝尘九万里,扑向茫茫山河。只可惜年代久远,那些石刻和镂刻尚可,浮雕画的纹理就多有模糊,色泽也早已黯淡无光,一些家训对联已被抹平。尽管如此,当你再次抚摩那些丰富的纹理时,总还能感觉到跨越了近百年的淳朴的温度,总还能让人轻易地回忆起一代华侨曾有过的那段背井离乡和荣归故里的故事。而这样的故事似乎是每一座华侨厝背后特有的印迹,如那刻画一般,永远地镌刻在当事人以及后人的记忆深处。

到苏田村采访的那天,三座排的后人之一、年迈 80 高龄的刘老伯接待了我们。在刘老伯断断续续的回忆里我们得知:为了摆脱当年的贫困,郭家先人率先经水路下南洋,抵达印尼万隆,站稳脚跟后陆续鼓励曾、刘两家的后生前来共同创业。在异国他乡,他们相互间拧为一股绳,靠睿智和毅力在布匹、家具等领域开疆拓土,引领一方。

和其他千千万万个福清华侨一样,郭、曾、刘先人当年的流浪漂泊只为了一家老小有饭吃、有衣穿、有房住。为了这个梦想,他们不惧山高水远、路途崎岖,从贫瘠的家乡一路迁徙,寻找泽土扎根,并一带俩,俩带仨,逐步形成一个企业链条,共同拼搏、共同富裕。待梦圆后,除了捐资助学回馈社会之外,在故土建一座与自己身份相匹配的房子自然就成了他们最大的夙愿。

当然,郭、曾、刘三兄弟在众多华侨当中算是成功的典范,那拔地而起的三座排便是他们衣锦还乡的见证。悠然伫立天地之间的三座古厝手挽着手、肩并着肩,更是兄弟仨在印尼打拼时结下的乡党之情、莫逆之交的缩影——三座排,三兄弟,茫茫人海中一起扛风雨、一起渡难关!

而今,三座排一脉,除了刘老伯一家老小在国内发展,郭、曾两家还有刘老伯弟弟的后人有的仍在印尼守着祖上产业,有的如蒲公英一般散落天涯,各自生根发芽、开枝散叶。尽管如此,他们对三座排的念想却未曾间断,每到清明时节,宛若归燕的他们会不约而同地从世界各地齐聚这里。很显然,不管离家多远,三座排依旧是他们守望的方向,那些凝为相框里的慈祥的面孔还在这里坚守,默默地庇佑着三座排以及他们的子孙后代。甚至于,三座排是他们解开祖辈记忆的扣子——每一次靠近,他们或许跟我一样,顶礼膜拜的同时,对先人的过往会回望、会畅想、会一代一代地传颂下去……

近百年过去了,三座排已然成为苏田村一座地标性的建筑。其间,虽历经风雨,几经成为区公所、粮站、仓库、保健站,却依然在后人的保护以及世人的关注下高傲地耸立着,安详地向人们吐纳着芬芳如初的气息。

采访几近结束,抬头看头顶的天一碧如洗,偶尔有燕子倾斜着身子飞过,留下匆忙的啁啾声。窗外,树上的小龙眼你挤我碰,过不了多久,它们将占满枝头,向大地俯首,向三座排致敬……

(刊于《闽都文化》2021年第四期)