作者:戎章榕

在福州市台江区义洲街道浦东社区地盘上,有一座太平山,如今早已夷成平地,成为一个繁华的商住区。殊不知,在这其中保留着一幢老式古厝,它就是山仔里 16 号的高家大院。一条逶迤的茶亭河从门前流过,院外立有一块石碑,碑上的红字在绿荫丛中分外夺目:“中共闽浙赣省委福州太平山联络总站旧址”,党内同志习惯称之“太平山联络站”。

高家大院是一幢坐北朝南,东西排列,总分为两落的古厝。西落为主座,建于清光绪年间,面积 1026.07 平方米,面阔五间,进深五柱,穿斗式构架硬山顶;东落建于 1930 年,三层红砖木结构,呈西洋建筑风格,面积约 920 平方米。进入大院,青砖黛瓦,墙体斑驳,掩不住往日的辉煌;飞檐翘角,雕梁画栋,犹记得曾经发生过的一切。高家后人高文秀不无感慨地说,西落是他曾祖父盖的,至今已有 130 多年的历史。

高家大院前进三间排,三进均为穿斗式结构,堂皇典雅。厅堂宽绰,厅前走廊均用大青石条铺设,花厅的青石柱基、楠木花窗,雕刻精致,一看就是大户人家的豪宅。

大院右厢房内,辟有“中共闽浙赣省委福州太平山联络总站陈列室”,占地不大,但藏品丰富,除了墙上悬挂的一幅幅图文外,陈列柜中还放置发报机、油印机、油印报纸、革命启蒙书籍、回忆录等党史文物。这些都是高家兄弟几十年用心收集与整理的成果,凝聚着高家后人对他们的先辈的崇敬与追忆。台江区委、区政府对传承太平山红色文化高度重视,在旧城改造中将旧址保留,将红色因子融入城市肌理;2009 年 4 月列为台江区文物保护单位,2013 年特拨专款修缮,于当年“七一”前将陈列室正式挂牌重新对外开放,并被省委党史办授予福建省党史教育基地称号。

为了更加清晰地讲述“太平山联络站”的来龙去脉,高文秀让胞弟高文忠取出一张贴满 33 张照片的挂图,图片与讲述相互印证,让人一目了然。

在高文秀的娓娓道来中,有三张照片尤其引发我们的关注。

1

这是一张发黄的老照片,是 2008 年 2 月 24日翻拍的。照片中的主人公年轻帅气,梳着分头,一丝不乱,他叫高振洋。照片左上角“谁谁”收、“谁谁”寄,右下角有一行英文题字,内容是“祝好运,1938.3.29”。不难看出,主人公当初是个“时尚潮男”。高文秀说这是二叔上学临近毕业时的留影。至于“谁”收与“谁”寄,均用英文代码,如同发报的密码一样只有当事人方可破译。

故事得从 1937 年 7 月 7 日夜震惊世界的“卢沟桥事变”说起,正在福州三山中学求学的高振洋与千千万万的中国人一样,义愤填膺,拍案而起,投身参加抵制日货、抗日游行的学生运动。1938 年 4 月,适逢新四军福州办事处王助主任在福州成立“中华民族解放先锋队”(简称“民先”)。经同学介绍,高振洋同年 8 月加入了这一组织。“民先”先后发展成员 60 多人,组织抗日救亡宣传活动,演出“活报剧”,揭露日寇侵华罪行,宣传抗日救国的革命思想。

为了适应抗日形势发展的需要,根据中共中央的指示精神,1938 年 6 月以闽北、闽东和闽中三块老游击区为主体形成闽浙赣边区,其党组织合并组建为闽浙赣省委,承担抗日反顽、保持南方革命支点的重要战略任务。闽浙赣边区成立,加强联系很有必要,其中电台不可或缺。

1938 年 11 月,地处闽北的中共闽浙赣省委派人来到福州,计划物色一位懂无线电收发报的人才,通过共产党员欧阳天定的推荐,选中欧阳天定的同学高振洋。高振洋在校期间,对无线电抱有极大兴趣,家中还设有电台(台标 XU7CK 是第七战区意思)。更重要的是,经过“民先”活动的锻炼与考察,发现他追求进步,主张抗日,是个可塑之才。同时,这项工作对于高振洋来说,一是可以发挥特长,二是能够参加新四军,这是他梦寐以求的!

1940 年 1 月,高振洋对大哥高振云谎称去浙江金华念书,带着电台秘密前往崇安闽浙赣省委机关报到,负责闽浙赣省委电台工作,干得得心应手。同年 3 月加入了中国共产党,并兼任省委书记曾镜冰的通信员,后任电台台长。

1940 年 8 月闽浙赣省委派李青(化名许宝卿)以国民党第三战区护卫团少校团员的身份来到福州,此行的主要任务是采购药品,以缓解武夷山区的严重疟疾,另外补充一些无线电零部件。李青临行前,高振洋特地给哥哥高振云写了一封信,信上讲述,他没去念书,而是去工作了,但因工作地点不固定,就不必来信,现在正患有疟疾病,需要药品和内衣裤等。高振洋委托李青去潭尾街 42 号锡箔行找高振云,并将家里的电台器材零件一并带来。

两天之后,李青按照约定再度来到福州山仔里高家大院,取得所要东西。高振云同时托付一封给高振洋的家信,信里告诉弟弟店里生意照常,家人老少都好,让弟弟在外多多保重等。

当年福州与闽北的往返多走水路,党组织早些年就秘密建立了闽江地下航线。李青上船后,为了安全,将带来的行李交给崇安水运队的交通员保管。不曾料到,此人已经叛变,幸亏李青发现得早,及时脱身,但行李落在特务手中。因为行李中有高振云的一封信,特务顺藤摸瓜,将高振云作为共产党员抓了起来。

在高振洋从事红色电波的生涯中,最激动人心的是在高家大院建立了省委电台。

1946 年大约 7 月间,曾镜冰同志去延安开会前,到山仔里找到高振洋,商议在福州设省委直属电台,并约定与华东局通信的频率和呼号。深夜即在高家大院的天台上架起天线。用手摇马达发电声音大,为了压低音频,族弟高振丰就用几床被子捂着摇,一会儿工夫就大汗淋漓。高振洋每天忙于装、接、拆、试、收、发,高振丰在一旁协助。每当发报完毕,就将电台藏匿在胞姐高淑珠家中的夹墙中。

1949 年6月 6 日,省委派苏华、陈明两位同志从南平乘小木船潜入福州,陈明于白马桥下船后直奔太平山,联系联络站,在福州设立秘密电台,配合解放军解放福州。这部电台的主要任务,是将在福州收集到的情报向省委先遣队报告。这个消息让联络站的同志们非常振奋。

苏华到福州的当天晚上,就去寻访地下党员,布置收集全省各县粮食年收成和国民党在福州周边粮库分布情报。因为十兵团有十万大军入闽,兵马未动粮草先行,吃饭问题迫在眉睫。

令十兵团先遣队意想不到的是,苏华抵达福州的第三天,就将此情报送至先遣队所在地建瓯。后勤先遣组组长喜出望外,他没想到苏华这么神速,真是雪中送炭,不禁喜形于色大喊道:“真是神了!真是神了!”

1944 年 8 月,中共福建省委几经辗转,秘密迁到长乐南阳村,南阳一度成为全省抗日根据地的中心,南方革命的重要战略支点。距村 5 里多的九坑山(笔架山)洞,是当年省委机关安放电台和召开秘密会议的地点。在南阳中共福建省委旧址,迄今还塑有高振洋在山洞内发电报的蜡像,这是对高振洋同志最好的纪念与崇高的敬意!

2

第二张照片是高振云,摄于 1950 年,中华人民共和国成立之初。他时任福州市贸易公司粮食组副组长,负责福州市内的粮食支前收购工作。清癯的脸庞不失矍铄,冷峻的外表透着精明。作为高家老大,父亲早逝,长兄为父,他不仅撑起高家一片天,也继承了父业——锡箔行的生意,而且做得风生水起,并在潭尾街 42 号又开了一间杂货行。后改行创办酱油虾油生产厂,经营酱油和虾油业务。他又是林森县参议员;他的另一身份是“太平山联络站”联络员。

一个锡箔行的老板怎么会与共产党的地下省委联络站有关联呢?

话还得从 1940 年高振云托付李青带给胞弟高振洋的那封信说起。

因为那封信落到了国民党永安伪绥靖公署,福州警备司令部稽查处行动股密捕了高振云。这让高振云蒙在鼓里,他的确不知其弟的去向,更不知他已是共产党员。整整被关了 3 个月,受尽凌辱与酷刑,因为一无所知,更因为多方托人,他终于被保释,保释时还勒令他限期 3 至 6 个月交出高振洋。其实这只是个托词,无非试图借机再敲诈一把。

时隔两年之久,1943 年夏天,高振云再次被拘留,审问了大半天,还是没有结果,最后不了了之。

两次身陷囹圄,动摇了高振云对国民党当局的信心,尽管他是林森县参议员。

相反,为了抵制日寇对福建沿海的侵略,中共福建省委领导机关及时从闽北山区转移到沿海抗日前线长乐、永泰、闽侯交界处领导抗日。为了加强省委与各地党组织联系,指导对敌斗争,

1944 年,闽浙赣省委派徐作铭(古田人)到福州潭尾街 42 号找高振云,高振洋借机写了一封信并附上相片,请大哥热情接待并安排好住宿。徐作铭在与高振云交谈时,了解到他的思想动向以及支持革命的态度,另外发现潭尾街 42 号地处三保商业中心,临近码头,交通方便,便于疏散,同时商贸云集,人来人往,人员繁杂,便于掩护,可作为地下党来往的联络站。

1945 年,中共福建省委和中共闽江工委决定在福州设立地下交通联络站。经过周密考察,选择潭尾街同和锡箔杂货行作为据点。

1945 年中秋,高振洋先是致信大哥,在信中宣传当前形势和革命道理,动员他支持革命。接着派交通员杨仁屏(代号叫 19 号)到福州与苏华见面,并随带高振洋的信到潭尾街 42 号去找高振云。经过交谈,认为高振云有同情和支持革命的态度,苏华同志最终决定在潭尾街 42 号建立省委地下联络站。1945 年底联络站正式建立,直属省委领导。

1946 年上半年,地下联络站党组织发展了宋子云、高振诚入党。不久,联络总站移至宋、高的家乡太平山(包括潭尾街、山仔里)。

族弟高振枢后来谈起选择在山仔里 16 号高家大院建联络总站,认为具有天时、地利、人和的三个有利条件。

天时,革命时机好。国民党统治下政局黑暗、官员贪腐,物价飞涨、民不聊生,国民党当局岌岌可危。

地利,地理环境好。高家大院位于太平山后面人称“山仔里”的小村庄。山仔里当时属林森县长汀乡江东村,位于城乡接合部。三面临河,一面是稻田,只有一座石桥与太平山相连。周围有田地、果树、河流,外人不易发现或进入。

人和,群众基础好。村内有三十几户人家,为高、吴、林、沈姓人,都是联姻亲戚,和睦相处,较为团结,村内高姓人最多,几代人都以经营锡锖生意(打锡箔)为生,经济上相对较为富裕。本村群众又多是党员和革命亲属,隐蔽性、安全性均较好,从未发生泄密事故。

“太平山联络站”是福建省委在恢复城市工作时期,和“闽江工委”同时建立的最早的工作机构,承担着接待省委负责同志和各地委负责同志来往住宿、开会的安全掩护等重要任务,地下党的红色电台曾经就隐藏在这里,为福州的解放事业做出了重要贡献。

1948 年 4 月,为了掩护宋子云共产党员身份,便于开展工作,高振云拿出纯锡 1200 斤作为资本,在山仔里开了一间“崇发锡箔作坊”,以做生意为名,掩护来往福州联络工作的地下党。1949 年春天,为了营救狱中李青等 4 位党员同志,高振云用变卖金手镯的钱款买通伪福州监狱署人员,得以让他们保释出狱,并将其分别安排住在山仔里和坞尾街等处。高振云之所以不顾身家性命,是对国民党当局的彻底失望,是对共产党的真心拥护,这是他同情革命和支持革命的根本原因。他的心路历程再次验证一个道理:得人心者得天下,失人心者失天下。

高振云除了为联络站筹款提供活动经费(苏华证明是黄金几十两)外,最为难忘的是 1946 年 3 月的一夜,省委部分领导人曾镜冰、苏华、黄国璋、左丰美、黄扆禹、王一平、高振洋等,在太平山山仔里 16 号高家大院内召开一次会议。他穿着那件醒目的白色大衣,站在荔枝树下望风放哨至深夜,那是抗战胜利后首次重要会议。

作为高家后人,高文秀最骄傲的是,当年中共闽浙赣省委领导人 15 人,有 12 人曾在高家大院开会或住宿。

1949 年 8 月 17 日,在一片欢呼声中福州获得解放。第二天,新省委负责人张鼎丞、曾镜冰、黄扆禹、苏华、饶刚生等到河口嘴 4 号黄扆禹大哥家召集地下党员开会,太平山党员参加会议。张鼎丞肯定省委地下联络站的工作,鼓励大家今后继续努力工作,为革命事业做出更大的贡献。会后,地下党同志由福州市委分配工作,联络站就此结束它的历史使命。

3

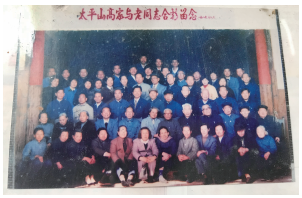

第三幅照片是太平山高家与老同志的合影,摄于 1987 年 12 月 6 日。这是一幅彩照,几乎所有人都面带笑容,绽放着欣逢盛世的喜悦。

国家盛,家族兴。这是多么兴旺的一个家族呀,除了苏华、黄扆禹等老同志外,高家人多达60 人。这还不齐全,比如高文秀因在外地工作缺席,在“文字辈”中有 91 人,而合影中只有两人。高家大院真可谓人丁兴旺!

我们之所以对这张照片感兴趣,是因为高文秀在讲述中提到,解放战争时期,生活在这个大院里的高家两代子孙共有壮男 16 人,其中 15 人参加了中国共产党,没有一个人叛变!

在陈列室还展出一块木制的牌匾,只有一块砖的大小,用油漆绘制的国旗,上面印有八个字:“革命家属无上光荣。”1950 年由福州市人民政府颁发。牌匾简朴得很,但高家人却视为珍宝,一直珍藏至今。在高家人眼里,它不是一块简单的木头牌匾,而是人民政府对高家大院的最高褒奖!

在高家大院有一个有趣的现象,兄弟之间不是以年岁大小来论辈,而是以上山打游击的先后来相称:高二(即振洋)、高三(即振波)、高四(即振枢)、高五(即振溪)、高六(即振涼)。1946 年,联络站发展了高振淙、高振波、高振枢入党,并动员他们上山参加武装斗争。1949 年 7月前后,又陆续发展了 12 人入党。1946 年下半年成立了“太平山党支部”,宋子云任书记。从城区培养的对象中陆续发展了地下党员 12 人,在太平山入党的有沈玉康、陈群、高连贞、沈秀琴、高振江、高大贤、高振银,在城区入党的有林焰生、陈功廉、曾伯豪、方静、孙伯龄,加上早年入党的宋子云、高振淙,支部共有党员 14 人。1949 年 7 月日,经省委决定,成立太平山总支部,山仔里为第一分支部,城区为第二分支部。

总支成立后工作重点是收集国民党军事情报、敌台分布地点、社会动态、武器弹药及其他重要物资的仓库名称地点、官僚买办阶级的财产分布等。

排行高一非老大高振云莫属。老大高振云不是共产党员,也没有上山打游击,但作为工商业主,以参议员、大老板的身份,以及通过与伪乡长的关系,为地下党工作同志打路条、开通行证、安排食宿、供应物资等,出钱又出力。他起到其他同志无法替代的作用,受到了兄弟们和社会上的尊重。

从 1939 年到 1949 年这 10 间,闽浙赣省委能够在太平山一带顺利设置地下联络站,这很大程度上得益于省委党员同志充分发动群众、依靠群众。高家兄弟 15 人只是太平山先进群众的代表,一个党员一粒火种,点亮黎明前的黑暗。人民群众聚集起了磅礴之力,大大加快了福州解放的进程。

告别之时,我不由得对着高家大院,投之以高高的仰视。

(刊于《闽都文化》2021年第四期)