作者:卢美松 叶诚

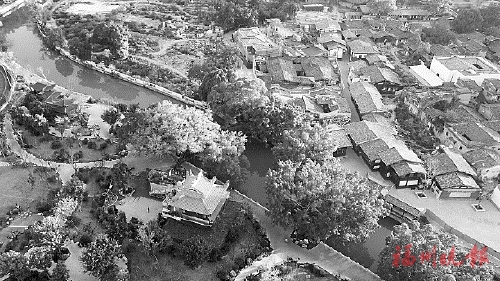

今河口一带全景。 叶诚 摄

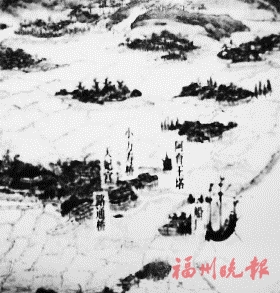

明末河口地区示意图。(资料图片)

小万寿桥。 叶诚 摄

河口,本是一个普通的地理名称或水文标记,在福州却因其特殊的经历,有着不同凡响的意义。一来因为它历史悠久,早在宋代就载入史册,历元、明、清而地位益显;二来因其功能多样,有接待朝贡使、护送册封舟、设市贸易、接纳勤学、建场造船,曾在城市发展史上发挥过重要作用。它曾是福州著名的历史地标,在福州对外交往、船舶制造和经济贸易史上产生过重要影响。

(一)

众所周知,福州至少从东汉时代起,就是我国南方重要的贸易口岸和外来货物集散地。《后汉书》记载:“旧交趾七郡贡献转运,皆从东冶泛海而至”,说明福州对外货物贸易和转运起始甚早。当然,当年的东冶港口位置并不在今台江一带,因为那时福州城尚被海湾内的大片水域所包围,靠泊的港口、码头比较分散,较集中的自然应在越王山南麓一带。台江地区尚是烟波浩渺的一片汪洋。

自汉代以后,由于闽江长年累月带来的上游泥沙,逐渐在海湾内淤积成陆,所以历史上城市建筑自北而南逐步延展。晋代子城的南门为虎节门,以虎节河为护城河。河南面的大航河、大航桥一带(今东街口地区)发展为商贸区。唐末王审知入闽主政以后,更把城区南部扩至安泰河(利涉门),至于宁越门(今南门)一带,遂将三山围入城中,开始了宣政南街两边坊巷的布局。宋代扩建外城,南至合沙河,东南至晋安河边,分别以合沙桥、水部门为界。王审知命兵士在闽江中插柳固沙,今台江沙洲逐渐成陆,在台江地区出现以“洲”命名的陆块。至南宋,楞严洲(今小桥)“沙合路通”,苍霞洲、瀛洲、鳌峰洲、鸭牳洲、帮洲、义洲渐次成陆连片,台江商贸因之繁荣兴盛。

正是在这样的历史背景中,河口成为令人瞩目的地区,因其集中多方面的社会功能而成为扬名海外的地理标志。首先是直渎浦、琼水河汇合南流,经河口入于闽江,它成为沟通州城内外的便捷水道,是江船入城的主干河道。其次,海外来闽、来榕贸易、交往的船只和人员多在河口停泊或上下,装卸货物,迎送客人。琉球贡使及随行人员,将所带货物就地在河口销售,同时又从福州置办货物,携带回国,所购大量货物包括纺织品、手工艺品、原料产品、药材、食品、字画、乐器、文化用品及生活用品等。河口成为兴盛的人员来往通道,繁荣的商贸活动场所,也是福州对外交往、商贸交易的窗口和中心。

(二)

根据福建保存最早的地方志,也是福州地区的最早载籍宋代《三山志》所记,福州河口屡次被提及,可证其地位重要。如《三山志·地理类》(卷四)“内外城壕”载:“潮上,大江自南台东北入河口津,经通仙门、美化门之东,至临河务,入南锁港。”说明当时闽江涨潮,河水顶托由南台外入河口。津即港口、渡口,河口已明确为一津渡,直通闽江。接着又载:“南从江岸开河口通潮,北流至澳桥浦,遂通东湖,直如沟渎,号直渎浦”。表明当时是在闽江北岸边开的河口,以引江潮之水,直通城内,达于东湖。可知“河口”乃是当时所凿,为内河通江之口,故名。这条河因系人工开凿,故呈直线形,河因此名直渎浦,实际上就是今日的琼水河(又叫琼河、琼水、琼东河)。明《闽都记》载:“直渎新港,在河口尾”。引南台江潮,入河口直渎,“凡三十有六曲……北通东湖”。新港乃明弘治十一年(1498年)督舶内臣邓某所凿,径趋大江,沟通直渎浦南面一段水流,以免三十六曲之迂回。因系新开河港,称直渎新港,便利经河口向南入江的水上交通。开新港也经历过曲折,因有人认为河道截弯取直破坏了州城风水,又回填复原三十六弯,如此填凿反复多次,终因交通贸易的便捷需要占了上风,加上为方便“夷船往来”,即海外商船、贡船的进出,最终还是留下直渎新港至今日。

志书“卷五”“地理类·渡”记载:“州东南门,河口登舟”。明确表示从州城东南门(水部一带)出城至河口上船,是人们乘舟出行的津渡之一。又载:“王峬渡,河口渡抵翁崎”。志载河口渡水行三十里至王峬渡,又三十里水程至翁崎。另外,卷七“公廨·临河务”载:“务在州东南美化门内,古南锁港,凡百货舟载,此入焉。故务于是置”。说明由河口直上州城内的舟船,都循着与直渎河相通的南锁港,进入美化门,在临河务衙门接受检查或课税,而后舟载百货才可进城。古南锁港实即后来称为琼河的直渎浦,其南流经河口入闽江。卷七“船场”条载,旧有造船场在南台盐仓之东,或在城内井楼门外,此时皆已废弃,所以“官造舟,率就河口弥勒院之旁”。这里传达一个重要信息:宋代福州官造船舶统一由官府管理,而且集中在河口一带,那里也应有官设的管理机构。河口地位因此更显重要。明景泰年间(1450-1456年),福州所属烽火门五水寨造船厂并于河口,造船规模扩大。

卷八“祠庙”条记载曰:“应圣侯庙,河口”;“惠民侯庙,河口”。明王应山《闽都记》卷十三也载:“天妃宫,在河口尾,元建”。琉球人信奉天后,船到登岸后即安天后行像于宫内。光绪年间扩建。这些宫庙表明河口地区中琉民间信仰盛行,岁时节庆的民俗活动定很热闹。

河口作为一处港口码头,百货集散,“土人因而为市”,形成集市贸易,又有官办大型造船场,其繁华兴旺可想而知。《三山志》卷三十九“土俗”条还收载传为晋郭璞的迁城诗云:“南台沙合,河口路通。先出状元,后出相公”。这到底是郭诗还是民谚无从稽考,如果是先验的预示,那出现的时间一定还早,人们附会认为,所指乃宋代福州第一位状元许将,他于北宋嘉祐八年(1063年)中状元,官至宰辅,似乎应了这一谣谶。而且,河口附近确有一座路通桥,也算是应谶的。但在晋代,河口地带远未成陆,更谈不上有“河口”之开凿或“路通”桥之建造。《闽都记》载路通桥建于宋代,“在河口尾”。上述先验之说让人匪夷所思,所以清代林枫《榕城考古略》引用此文时删去郭璞名,看来这一寓言诗应是晚郭璞之后许多年代才可能有的,但河口毕竟也因这首谶诗而扬名于世了。据记载“迄于清代,河口仍为琉球商人集居之地,故老相传,当贡船来闽时,其地繁华殷盛,曾为全城之冠”。

从以上介绍可知,宋代“从江岸开河口通潮”,此地便作为福州重要地标,载入史册并为世人所熟知。至今在周边还留下许多古迹、文物和传说,承载着福州海外交流、交往的历史故事,表明它在古代海上丝绸之路的活动中曾经发挥过独特作用。

河口景色。叶诚 摄

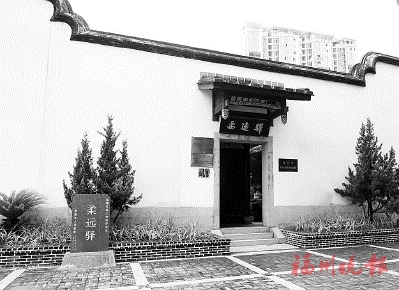

柔远驿。叶诚 摄

(三)

河口扬声并振耀于世当归因明清时期的中琉封贡交往和贸易。明初,朱元璋为宣扬大明王朝的威势,树立世界性声望,并彰显自身政权的合法性,提出“夷狄奉中国,礼之常经”。所以遣使诏谕日本、朝鲜、安南、占城、爪哇、琉球等海外诸国,让它们改奉正朔,遣使朝贡。而且在“祖训”中声称一众十五国为“不征之国”,以示大明王朝“怀柔远人”之意。洪武五年(1372年),太祖派人诏谕琉球国,“遣使外夷,播告朕意。使者所至,蛮夷酋长称臣入贡。”琉球中山王接诏,随即遣使赴明,奉表称臣,开启了中琉五百年宗藩关系。洪武二十五年(1392年),朱元璋下诏,赐闽人三十六姓赴琉球,帮助他们发展造船和航海事业,直接服务于中琉之间封贡交往。

据记载,所赐闽人三十六姓系福州河口人,号称“善操舟者”,实则是在河口地区熟悉造船、擅长航海的工匠和水手。因为福州有造船的传统,三国时东吴在县城内外设置“典船校尉”和“温麻船屯”。晋代左思在赋文中称“篙工楫师,选自闽禺”,闽中匠师历来以习水便舟名世。宋代曾任福建观察使曾巩在《道山亭记》中称,福州道山“麓多桀木,匠多良能”,即指“闽山多材”,可资造船;能工巧匠,善造海舟。萧崇业著《使琉球录》载:匠人“其在河口者,经造封船,颇存尺寸;出坞浮水,俱有成规”,“福匠善守成,凡船之格式赖之”。说明河口福匠善于造船,且谨守成规,稳妥可靠,故朝廷封舟多在此定制,以保无虞。

福州河口对外交往的崛起,应在明成化八年(1472年)福建市舶提举司自泉州迁来之后,琉球与河口地区的关系也因此日益密切。福建市舶司下设朝贡厂(亦称进贡厂)、柔远驿。朝贡厂明初始建于琯后街,是放置、贮存、加工处理贡物的地方,也作为三司(都指挥、布政使、按察使)会客、宴宾的场所。正德七年(1512年),督舶太监尚春在河口渡造木桥,方便行人与货物上下,民颂造者称“尚公桥”。桥东建怀远坊,桥西建控海楼。康熙年间,鼓山僧成源以木桥损坏改建“万寿桥”石桥,石桥东建阿育王塔祀河神,还有万寿堂祀齐天大圣;西建万寿庵祀观世音。清初靖南王耿继茂见河口繁华,流水清泚,且出江方便,遂在此兴建王府。柔远驿俗称琉球馆,顾名思义是“怀柔远夷”,是接待贡使及随行人员的馆驿,内建贡使馆舍、随贡人员客栈,后来还作为安置遭风难民、接待勤学生的处所。球商会馆,在河口太保境内,因中琉通商,球商聚集河口。内祀妈祖,又名“琼水球商天后宫”,由十家帮管理,会馆成为福州与琉球的贸易中心。

明清政府规定,允许琉球朝贡人员携带定额货物,在河口地区从事私人贸易活动。官府还规定,琉球货物在河口贸易,须由当地官府指定的牙人(经纪人)帮助进行,不得私自交易。因此在河口琉球馆(柔远驿)附近出现由闽人三十六姓十家后代的“十家帮”(李姓四户,郑、宋、丁、卞、吴、赵),即专门“代售球商之货”的“球帮”。当然,琉球人也借来福州机会,大量采购福州货物,货品种类繁多,数量庞大,出境均享有免税优待,因此往返一次,获利甚厚。清代对琉球贸易加强管理,除严格手续外,在开船回国前,还要盘验上船货物,以杜透漏。

(四)

河口的最大贡献在于明清时期成为中琉之间的人员交往与文化交流地区。这在中国历史上是独一无二的现象,因为自从中国与琉球建立宗藩关系以后,福州成为朝廷规定的对外通商口岸,更是中琉文化交流的窗口和基地。当时琉球国不仅地瘠民贫,物产匮乏,而且百姓的文化尤其落后,所以他们向往中国的经济富庶和文化发达,不仅向中国派出官学生到京都学习汉语和文化,而且更多的由民间自发派出勤学(生)在福州琉球馆延师授业,拜师“读书习礼事”。他们所学的内容十分广泛而且实用,包括各种专门知识和生产技术,如天文、地理、历法、作物栽培、制茶、制糖、纺织、建筑、药物、医术、音乐、绘画、戏曲等,学习时间长短不一,归国后对传播中国优秀传统文化发挥巨大作用。

据不完全统计,琉球勤学被派往福州琉球馆“读书习礼”或学习专业知识与生产技术的,截至清光绪元年(1875年)总数至少在300名以上。他们中既有琉球久米村籍的华裔子弟,也有那霸泊村和首里的勤学。他们冒险犯难,远涉海洋来到福州求学,为中琉友好交往作出历史性贡献。

琉球勤学虚心向福州先生学习,师生之间结下深厚的情谊。福州先生打破门户界限,悉心传授专业知识和生产技术,勤学皆学有所成,回国后以自己的知识和专长传播给国人。福州先生陈元辅是位不求闻达的儒学大师,与学生及琉球友人交往甚密。琉球最早勤学生之一程顺则曾作《留别闽中诸同游》诗曰:“多谢诸公爱不才,论交时上驿亭来……何以职方中外隔,遂令画舫海天开”,表现学生对老师的深情。儒学大师竺天植对从学的学子程顺则十分器重,认为“中山从游弟子虽多隽拔士,独程子雪堂为尤异”,“余知其为有用之器也,信刮目之”。程顺则曾三次到福州求学,还在福州编辑刊行琉球汉诗文总集《中山诗文集》,在琉球影响最大。

琉球学生在福州游览名胜古迹,频繁与业师、同学交往,经常进行宴饮唱酬活动,留下的许多诗篇生动记录了他们的友情及对福州的美好记忆。以勤学中最有才华的人物程顺则和蔡铎、蔡温父子为代表,他们作为琉球的大儒,尤其对福州的求学生活、对福州的师友充满了留恋的感情,这些都留在了他们的诗作中。如程顺则诗《琼河发棹》曰:“朝天画舫发琼河,北望京华雨露多。从此一帆风送去,扣弦齐唱太平歌。”蔡铎诗《琼河发棹留别闽中诸子》曰:“裘马如云送客船,简书遥捧出闽天。骊歌古驿二杯酒,帆挂空江五月烟。别泪已随流水去,离情不断远山连。故人若忆西窗话,极目燕台路八千。”曾益《琼河解缆》诗曰:“去年犹忆泛舟时,帆挂台江怅别离。今日琼河欣解缆,桃花依旧长新枝。”这些充满感情的诗句,生动地表达了勤学们对中华文化的钦慕和对闽中友人的深厚情谊。值得注意的是,勤学们在他们的诗篇中往往点明“琼河”或“琼川”,表明他们对居留和学习之地的深刻记忆。柔远驿地傍琼河,勤学们的活动范围也多在河口地区。琼河两岸是他们经常流连的地方,所以印象深刻,成了他们诗文表达的地标。

琉球诗人周新命清初在福州游学,与该国来华贡使程顺则一见如故,赠诗送别,有句曰“与子握手别,愁心绕故乡。驿亭花径冷,江路草桥荒。”诗中写到的驿亭、江路、草桥,应指柔远驿的园亭和琼河边的道路与河上古桥,这些都是他们勤学生活中永远抹不掉的记忆,也是河口遗迹的象征性标志。程顺则自己对此也有深沉而美好的回忆:“多谢诸公爱不才,论交时上驿亭来。春意对酒莺声早,夜榻分题蝶梦催。”在他的记忆中,还有同馆诗友酒后夤夜分题作诗的场景记录,这自然是终生难忘的对异乡的“乡愁”了。

所以我认为,河口地区明清时代的商贸繁华已成过去,遗下陈迹无几。但当年热络而亲切的人员和文化交往,是中琉交流史上瑰丽的篇章,所记遗迹或可重构,并善加利用,尤其是历史人物故事和诗文著述俱在,是可以设法重现和展示的。(说明:本文参考赖正维《福州与琉球》)

《福州晚报》(2022年5月4日、5月9日 A06版 闽海神州)