作者:林如求

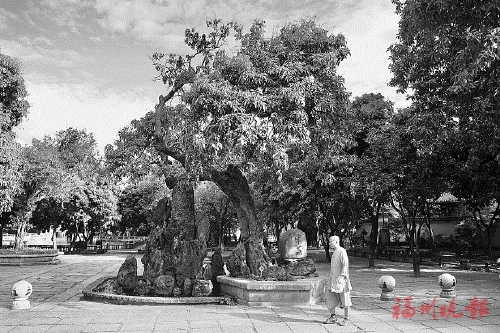

福州西禅寺宋代古荔。 林双伟 摄

蔡襄。

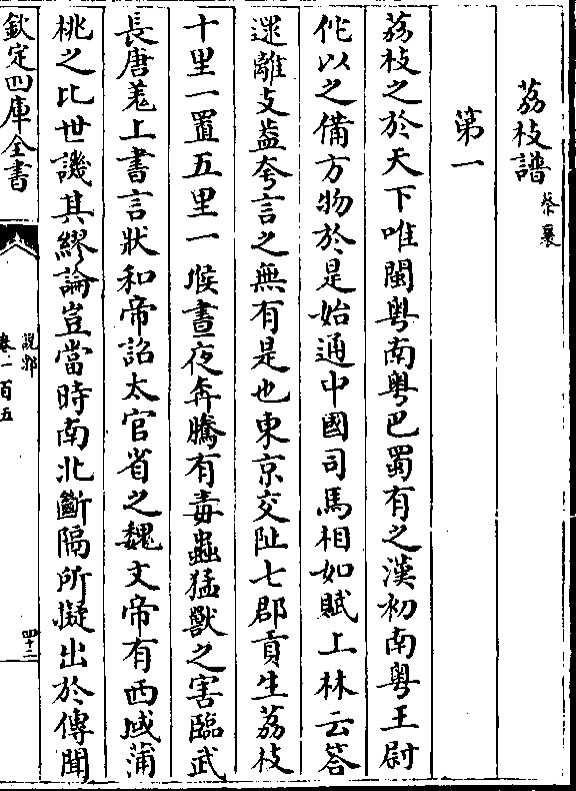

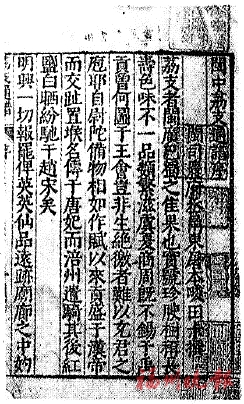

蔡襄《荔枝谱》古抄本。

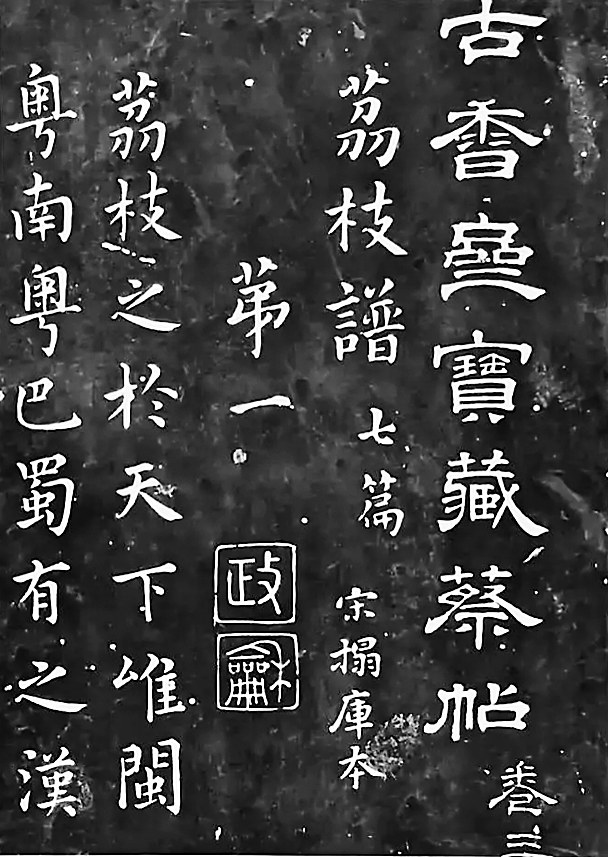

蔡襄《荔枝谱》宋拓本。

福建是盛产荔枝的省份之一。明代林古渡作《荔枝赋》称:“吾闽佳果,有荔枝焉,历代称美,莫不能先。”福建荔枝不仅以产量高、品种多而闻名,更以味道好、质地优而见称。清初莆田诗人廖必琦所写荔枝诗称赞闽荔:“谁把芳名挂齿牙,方红陈紫总堪夸。林间玉酝滋甘露,尘外仙罗散彩霞。厚味由来高两粤(广东、广西),异香此际压三巴(四川)。莆中尤是闽中最,乌石山前有几家。”清《群芳谱》也称天下荔枝“以闽中为第一”。

福建何时栽种荔枝,目前尚不清楚。汉武帝时曾筑“扶荔宫”,连年移植大批南方的荔枝,因为栽种不活,竟迁怒于养护人,“守吏坐诛者十人”。当时移植的南方荔枝中,除越南、广西、广东外,是否也有福建的荔枝,已不可考。但福建至迟在隋代,就已广种荔枝却属无疑。据北宋初年刘斧所辑《青琐高议》中《隋炀帝海山记》(上)的记载,隋炀帝建西苑,诏天下境内所有鸟兽草木,驿至京师,广南进的是八段木,唯独“闽中进五色荔枝:绿荔枝、紫纹荔枝、赭色荔枝、丁香荔枝、浅黄荔枝”。从中可以想见当时福建荔枝的“知名度”了。

据统计,目前世界上的荔枝品种有300多个,而福建就占有80多个,分布在闽中、闽南沿海比较温暖的地带。已故科学家竺可祯在《中国近五千年来气候变迁的初步研究》一文中断言:“福州是中国东海岸生长荔枝的北限。”这不过是概指而言。其实,在福州东北面的宁德三都岛上就生长有一种稀世品种“妃子笑”,比一般的荔枝品种要晚熟一个月左右。而比宁德还要北,与福州气候相差近1个纬度的霞浦也产有荔枝。该县的涵江村还有一棵树龄400多年的荔枝王,树高6.9米,主干直径1.06米,年产荔枝最高可达1072斤。但福建盛产荔枝的地区当推福州、莆田、仙游、泉州和漳州。按蔡襄的说法,“福州最多,兴化军(即今之莆田、仙游)最为奇特,泉、漳时亦知名。”莆田自古有“荔城”之称,郭沫若曾写下“荔城无处不荔枝,金覆平畴碧覆枝”的诗句来赞誉她。

闽荔的名称,或以色名,如陈紫、绿珠、粉红、朱柿、玳瑁红;或以形名,如双髻、金钟、真珠、牛心、金粽、红绣鞋;还有不少与当地的名人轶事相联。如仙游的“延寿红”又称“状元红”“状元香”,相传此树为宋状元徐铎小时所植。徐铎中状元时,恰值荔枝红熟,家里就给它取了个吉利的名称,叫“延寿红”。“蔡宅红”也与北宋书法四大家之一的蔡襄中状元有关。福清有种旧谱不载的荔枝叫“嘉客红”。相传宋代时,福清有个翁昭文,有一年,别人家的荔枝尚未结实,他家的荔枝却已红熟。他的母亲说:“荔枝先红,宁是嘉客临门乎?”这时,恰好莆田名士林光朝登门造访,翁昭文就把这荔枝取名为“嘉客红”。

闽荔名品在各种《荔枝谱》中的认定与排名互有歧异。宋蔡襄推崇十二品,并排列等次为:陈紫、江绿、方家红、游家紫、小陈紫、宋公荔枝、蓝家红、周家红、何家红、法石白、绿核、圆丁香。明徐???以一品红为福州所产荔枝的极品,玉堂红、状元红等十余品则为兴化名品,后人却独钟“宋家香”。

“宋家香”或“宋香”,即蔡襄《荔枝谱》中说的“宋公荔枝”。宋公名诚,生当五代北宋时。其树旧属王氏,植于唐天宝年间(742-756)。“宋家香”不仅肉肥汁多核小,甜度适中,脆滑无渣,且有独特的檀香气味。有趣的是“宋家香”的叶子和果核与众不同。它的叶缘离尖端三分之一处有个微凹的缺刻,俗称“斧痕”;果核腰部也有一个微凹痕,古称“玉带围”。民间传说:唐末黄巢义兵经过莆田时伐树为薪,那些从中原来的士兵不知荔枝是果树,就动手砍伐,树主王媪见了抱树拦阻,士兵因即罢手,却留下一道斧痕,从此长出来的树叶和果核就留下了这一道痕迹。

后人屡有诗作吟咏此事,如明朱李和诗:“张老图,蔡公谱,宋香品第世绝殊。亭亭嘉植荣且敷,巢兵欲斧炊行厨。王媪抱树死与俱,尤物幸耳留根株。宋氏老人八十余,得之即此营世居。五百余祀枝叶舒,清阴如幄垂庭除。薰风时来兰麝如,赤日照耀珊瑚珠。桃红笼出白雪肤,斧痕着核留真模,异香奇味天下无。有孙文用美且都,抚之爱护如琼琚。故家乔木多摧枯,云仍世守应无虞。”

南宋理宗景定三年(1262),宋家子孙曾在古荔旁立一堂,请竹溪林希逸题匾,林为之题曰:“品中第一”。古语云:“美好者不祥之器。”“宋家香”在历史上也曾为盛名所累而被强梁占夺。明宋珏《荔枝谱·牒宋第四》载,“宋家香”在明“洪武间,相继夺于戎卫之官,宋子孙不克复者凡二十余载,迨永乐初年,始返业于宋。宋君文用者骤复而喜,已又戚然,惧其复失也。”树虽被“戎卫之官”夺占二十多年,所幸最终还是物归原主,结果“灵根一株,生香不断”,至今“根本蟠踞,层阴蔽亏”,不能不说是个奇迹。

莆田林穆之,生卒不详,在《荔子杂言·荔支评》中,曾对二十八种福建名荔逐一品评,语多香艳,颇耐咀嚼,今摘录一二,以公同好:“陈紫如飞燕入宫,千行无色,象服既具,惊魄夺精。复如庐江小吏之妻,色色精绝耳,后更露大秦,足值百万。”后小字注云:“此种色香味为荔中之最,鬻者闭户度钱鬻售,不复计值。”说是买这种荔枝,要随主人的高兴,爱给多少就给多少,没有什么价格可说,为的是物以稀为贵,买者自然无可如何。再如“胜画如毛嫱,见抑画工,凄恨欲绝,及按图遣使,光溢左右,天子为之动容。”后小字注云:“此种出长乐,为福产第一,因名拟事。”毛嫱就是王昭君,把胜画荔枝比作古代的四大美人王昭君,自然是高看一筹了。

闽荔中最香艳的当数“十八娘”荔枝,它果型细长,明吴载鳌《记荔枝》说它“色作深红,时人方之少女。俚传闽王王氏有女第十八,好啖此品,因而得名。”苏东坡曾在《减字木兰花》词中写道:“闽荔珍献,过海云帆来似箭。玉座金盘,不贡奇葩四百年。轻红软白,雅称佳人纤手擘。骨细肌香,恰似当年十八娘。”这里的“十八娘”咏的就是“十八娘”荔枝。元代柳应芳也曾写诗赞“十八娘”荔枝:“白玉明肌裹绛囊,中含仙霞压琼浆;城南多少青丝笼,竟取王家十八娘。”福州西湖和福州西禅寺中都盛产这种“十八娘”荔枝。民族英雄林则徐在广州收缴鸦片期间,收到邓廷桢给他送的十八粒青荔枝后,作诗志谢:“蛮洋烟雨暗伶仃,忽捧雕盘颗颗星。十八娘来齐一笑,承恩真及荔枝青。”

闽荔中最甜的是“水晶丸”,又称“珍珠荔”,大小如小儿玩的“珠珠棋”上的玻璃珠,每斤可秤上百个。闽荔中最大的荔枝数“秤锤荔枝”,每斤只能称五六个,可惜肉味酸涩,不堪入口。漳浦有种“焦核荔枝”,核小肉厚如“宋家香”,惟无香味。相传种植此种荔枝时,须先去其宗根,就是主根,然后用火燔过再植,“焦核”名称即由此而来。据说,运用火燔法可使荔枝果实多肉小核。长乐旧有一种“瓜荔”,“壳大而无当,实小而仅存”,可算是荔枝中的异品。

福建贡荔究竟始自何时?唐以前的正史虽不见记载,但《宋史》倒是独载福建一处有贡荔。自宋迄清,福建贡荔的记载不绝于史。清人郭柏苍《闽产录异》引《三山志》云:“(宋)大中祥符二年(1009),岁贡荔枝六万颗,煎荔枝一百三十瓶,丁香荔枝煎三十瓶。崇宁四年(1105),定岁贡圆荔枝一十万担。”这些都是经过加工的荔枝。至于鲜荔枝,直至“绍兴(1131-1162)初始贡。”那是南宋时的事了。

但据古代野史、笔记小说和个人著述的记载,福建贡荔至迟不晚于唐代。《灯影记》中有天宝年间(742-756)正月十五夜唐玄宗在宫殿里抛撒闽江红锦荔枝,令宫廷里的人为其拾取的记载。刘斧的《青琐高议》前集卷六所引《骊山记》也记述玄宗时,一次安禄山与杨贵妃纠缠,“会高力士赍福建荔枝上贵妃,禄山乃忸怩引去。”也说明唐代福建有贡荔。刘斧生活于宋初仁宗、哲宗年间,距唐不远,且是书乃“撰辑”,自有所本,故虽系小说家言,亦可作为佐证。而晚唐诗人韩偓,唐亡后南依王审知时,曾流寓福建南安,所作诗中有“遐言不许贡珍奇,密诏惟教进荔枝”,对封建统治者加以砭斥,于此也可见五代时福建已有贡荔。不过当时贡的是加工过的荔枝,不是鲜荔枝而已。

荔枝。林双伟摄

福州西禅寺宋代古荔。林双伟摄

宋徽宗的《荔枝画》。

蔡襄《荔枝谱》宋拓本。

荔枝在司马相如的《上林赋》中曾被写作“离支”,望文生义,倒也道出了鲜荔枝“离枝”(古时“支”通“枝”)即变、不耐贮藏的特点。这正如白居易在《荔枝图序》中所说,荔枝“若离本枝,一日而色变,二日而香变,三日而味变,四五日外,色香味尽去矣。”因此,在古代交通落后和缺少保鲜技术的情况下,进贡鲜荔枝确是一桩费难事。

诗圣杜甫在《病橘》一诗中就有“忆昔南海使,奔腾献荔枝。百马死山谷,到今耆旧悲”之句即是写照。宋徽宗时,宰相蔡京是福建仙游人,曾想出贡生荔之法,方法是以瓦瓮移栽已结果的小株荔枝,由仙游枫亭港海运出闽,后转漕道运至汴京,移植在宣和殿。宋徽宗大喜,为之赐二府宴,并作御诗一首,题为《宣和殿荔支》:“密移造化出闽山,禁御新栽荔子丹。琼液乍凝仙掌露,绛苞初绽水晶丸。酒酣国艳非朱粉,风泛天香转蕙兰。何必红尘飞一骑,芬芳数本座中看。”

诗中“红尘飞一骑”,指的是杨贵妃嗜食鲜荔枝,玄宗“乃置骑传递,走数千里,味未变而至京师”。唐人杜牧在《过华清宫》绝句中嘲之为“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”。南宋学者罗大经认为,杨贵妃所食贡荔来自四川的泸州和戌州(今四川宜宾),其味道远不及闽荔。他在《鹤林玉露》中说:“明皇时所谓‘一骑红尘妃子笑’者,谓泸戌所产也,故杜牧有意向泸戌摘荔之句。是时闽品绝未有闻,至今则闽品奇妙香味皆可仆视泸戌。”宋徽宗当日不仅吃到了远胜杨贵妃昔日所吃泸戌贡荔的闽荔,而且果树就在面前,可以“座中看”,不必飞骑传送,难怪他高兴得要援笔赋诗,喜形溢于字里行间了。宋徽宗此诗虽不脱香艳,也足为闽荔写生。

据清宫档案记载,清代福建贡生荔,历经雍正、乾隆、嘉庆三朝,至道光元年罢贡。贡荔事体由总督和巡抚隔年轮流置办,方法有如蔡京当年之贡生荔,先在木桶中栽培数百株荔枝,届时选择长势较好的数十株,装船溯闽江而上,至延平(今南平)后舍舟经建瓯、浦城陆路北运。距福州水路200里的水口以北,因地势高,气候冷,已不适合荔枝生长,因此,入贡的荔枝树要待开花结果后再启运。在运输过程中,还要随带大量闽中的清水,以供沿途浇灌,保持水土无异。另一条贡生荔路线是经海路运抵京城,方法也如前。如此颠簸数十日,待到荔枝树运抵京城时,荔果刚好成熟,但每株只剩下二三颗了。

当时,福建贡荔的品种主要有陈紫、状元红和绿荷包。绿荷包荔枝产于漳州,色绿而微紫,为诸品中之上乘。清宫档案记载:乾隆四十七年(1782),曾从福建一次运来60桶荔枝树,结有荔枝473颗;七月初二摘下11颗,自落64颗;乾隆吃了4颗外,余下的赏赐给皇妃、皇子、亲王、大臣,除了裕皇贵妃得到两颗外,其余的一人一颗;这批荔枝在13天后采摘完毕。乾隆皇帝为此还留下《荔枝至颁赐朝臣而有感》一诗:“闽中佳实秋前到,相对年年有所思。酬节只供原庙荐,承恩非复寝门时。飞来岭外炎风送,斜倚栏边揭露垂。料得擎归旧鸳侣,几多欢喜几多愁。”诗中点明贡荔来自福建,而且年年都有进贡;除皇室享用外,还分赐与朝廷权贵;但僧多粥少,获得生荔枝尝赐的当然欢喜,没有获得分甘的自然不会高兴。就艺术性而言,乾隆的这首“御制诗”若与宋徽宗的相比,不仅泛味,简直就是俗不可耐!

进贡生荔劳民伤财,费尽艰辛,皇帝和皇后、宠妃以及大臣们虽然食到了鲜荔枝,但味道与福建本土所产荔枝已无可比性,因为水土虽无异,气候已变迁,果实味道难免有差。其实,自古啖荔,要说文雅,要求真趣味,就要像宋珏说的那样,须有一番讲究:“结以同趣,集以嘉晨,幕以浓阴,浴以冷泉,披以快风,照以凉月,和以重碧,解以寒浆,征以往牒,纪以新词”。要真正尝到荔枝的真味、美味,必须啖者亲入荔枝产地的荔林,现摘现食,方才美妙。

农历五六月荔子成熟时,荔乡的美景非且秀色可餐,简直可以醉人心脾。且看蔡襄的描述:“暑雨初霁,晚日照耀,绛囊翠叶,鲜明蔽映,数里之间,焜如星火,非名画之可得而精思之可述。观揽之胜,无与为比。”徐火勃在《荔枝谱》中曾专题谈到啖荔之法:“当盛夏时,乘晓入林中,带露摘下,浸以冷泉,则壳脆肉寒,色香味俱不变。嚼之消如绛雪,甘若醍醐,沁心入脾,蠲渴补髓。”

就食荔枝树下,实在是一种难得的口福、清福。在封建时代,自给自足的自然经济的封闭和交通运输保鲜技术的局限,使享受此种口福成了如许费难事,要是换在今天,办个荔枝节,或者召开个荔枝研讨会,皇帝可以来剪彩,大臣可以来发表演说,何愁食不到刚摘下来的新鲜带露荔枝?我每年在福州尝新荔,一想到历代贡荔“道里既遥,人畜俱损”,便不免为那些皇帝、大臣们遗憾,同时又为福州盛传的“怡山啖荔”而神往。

“怡山啖荔”实在是福建荔枝文化史上的一大雅事。怡山在福州城西,即今西禅寺所在地。该寺原为南朝梁时一方士王霸修仙之所,后唐长兴(930-933)年间定名为“怡山长庆禅寺”,俗称西棱禅寺,简称西禅寺。西禅寺第四代住持慧棱禅师于后梁开平(907-911)年间在法堂前后种植荔枝,此后越种越多,到宋朝鼎盛时多达数百株,所谓“庭满荔枝三百树,碑传兰若一千年”即其写照。

《长庆寺题壁诗》序载:“康熙十一年(1672),(荔枝)树高五六丈者,有四百余本”。今西禅寺法堂前有一副荔联:“莲花开初地坛前,轮焕一新,佛日辉煌长庆寺;荔子忆故乡风味,海天万里,旅怀怅触大观山。”玉佛殿前也有一副荔联:“隋替唐兴,一脉泉源通海外;梁莳宋盛,千年荔子矗庭前。”不仅写出了该寺五代梁朝时所植荔枝的古老,也写出了海外侨胞难忘故乡荔枝风味的乡情。1981年,全国佛教协会会长赵朴初到西禅寺时曾为该寺现存的宋代古荔留句:“禅师会得西来意,引向庭前看荔枝。”

西禅寺荔枝不仅种植历史悠久,而且品种优良,以元红、丁香为最多,也最著名。丁香荔枝中又有一种蛀核荔枝,核极小,肉多、质细、嚼之无渣,滋味清甜,异香扑鼻,有“露比三霄冷,浆同十酒甘”之誉。西禅寺荔枝成熟时间早晚有差,每年从小暑起,可以一直摘食到末伏,故蔡襄赞它“荔枝风标占全夏”。自明代开始,每当蝉鸣荔红时节,寺僧就邀请城内文人雅士举办荔枝盛会,称之为“开园”大会,并订有“红云社约”,参加者须日啖荔枝八百颗,才算合格。清康熙年间,著名学者朱彝尊曾两度自京抵西禅寺尝荔。现代诗人、文学家郁达夫于1937年夏也曾到西禅寺品荔,留下“陈紫方红供大嚼,此行真为荔枝来”的诗句。1997年,寺内已数十年未见结果的古荔,特别是那棵千年宋荔,纷纷开花,硕果累累,寺僧特举办荔枝会,邀请名人雅士啖荔、咏荔,还顺应市场经济需求,现摘现卖,供应游客,翻开了“怡山啖荔”的新篇章。

关于历代福建荔枝生产的情况,由于当时尚属自然经济,历史没有留下翔实的数字材料,不过据有关记载,其生产规模是相当可观的。北宋时,闽荔以“福州种殖最多,延驰原野,洪塘水西,尤其盛处。一家之有,至于万株。城中越山,当州署之北,郁为林麓。”(蔡襄《荔枝谱》)明代福州“郡之附郭,独凤冈一村,其种类甚夥,不下数百万株。大者十围,高二十丈,名曰天柱,皆五代时居民所植者,至今蕃盛不绝。”(明徐火勃《荔枝谱》)福州如此,兴、泉、漳大致也差似。清代则更盛,单以莆田来看,据最新统计,该县百年以上的荔枝老树仍有两万多株。

福建所产荔枝除进贡外,大部分采取“红盐”法加工成荔枝干,转运海内外出售。所谓“红盐”法,是以盐梅卤浸佛桑花为红浆,投荔枝渍之,然后曝干,以保持荔枝壳上的红色。当时,形成于荔乡的这种商品经济是相当活跃的。宋时,商人与荔农之间采取“计林断之以立券”,即大包干的方法:每年在荔枝开花时,商人按荔花开放之繁稀(古谓“荔枝十花一子”)及荔树数目之多寡估定产量,与荔农订立合同,达成交易。

大概是由于荔商往往经验不足,以致所估产量与实际收成产量悬殊较大,令荔商吃亏,所以后来在交易时加请了一个有经验的中间人来参加估产,这叫做“穙荔”。清周亮工在《闽小记》中有一则记载,生动地记述了荔商与荔农之间为提高收入相互贿赂中间人的情景:“闽种荔枝龙眼家,多不自采。吴、越贾人春时即入赀,估计其园。吴越人曰‘断’,闽人曰‘穙’。有穙花者、穙果者。树主与穙者,倩(请)惯估乡老为互人。互人环树指示曰:某树得干几许,某少差,某较胜。虽以见时之多寡言,而后日之风雨、之肥瘦,互人皆意而得之。他日摘焙,与所估不甚远。估时两家贿互人:树家嘱多,穙家嘱少。”

至于荔商的荔枝销售地,据蔡襄《荔枝谱》记载,宋时这种用红盐法制成的荔枝干“水浮陆转以入京师,外至北戎西夏,其东南舟行新罗、日本、流球、大食之属,莫不爱好,重利以酬之。故商人贩益广而乡人种益多,一岁之出,不知几千万亿。”明清时的情况大率也如是。

莆田市荔枝林带。 蔡昊 摄

荔枝。蔡昊摄

莆田的“宋家香”古荔。 蔡昊 摄

屠本畯《闽中荔枝通谱》刻本。

历代吟咏闽荔的诗文,除前面所引用的以外,还应当提到的是:唐乾宁元年(894)中进士、授秘书省正字的徐寅。他对故乡莆田的荔枝观察入微,所写荔枝诗有“朱弹星丸灿日光,绿琼枝散小香囊;龙绡壳绽红纹栗,鱼目珠含白膜浆”的诗句,颇为传神。宋代吏部尚书陈俊卿所写“共乐庭前花木深,登临当暑豁衣襟;红垂荔子千家熟,翠拥篔簹十亩荫”一诗,生动地描绘了故乡莆田一片荔林拥翠、千户红果低垂的荔乡景色,令人神往。著名莆田诗人刘克庄,字后村,其故居屋后种有大片荔枝,荔熟时节,满树流丹,直映天际,美如画图。他在《荔枝成熟》一诗中写道:“绣竹乡园诧儿童,锦囊宫城摘长雄。看取后村真富贵,屋后丹绘半天中。”南宋陆游在《莆阳饷荔子》一诗中,有“江驿山程日夜驰,筠笼初拆露犹滋”的句子,对从莆田远道运来的新鲜荔枝赞叹不已。明代的邱惟直诗云:“棣萼楼头风露凉,闽娘清晓竟红妆;朱唇玉齿排花脸,遍著天孙云锦裳。”对“闽娘”即“十八娘”这种名荔作了生动的比喻。明代抗倭名将戚继光从闽海凯旋归来,曾驻扎在蔡襄的故乡仙游枫亭的塔山,尝到汁甜如蜜的“状元红”,盛赞它为百果之王。其诗云:“累累荔子状元红,占断君谟谱法工;百果相逢皆北面,入闽回首许谁同?”但写得好的,恐怕当推明初晋南(今南安)诗人谢杰的《忆荔枝》一诗。诗云:“江乡六月火云飞,万颗累累落翠微。甘露夜浮頳玉瓮,流霞朝染紫罗衣。”取喻自然、贴切,历代传颂。

因荔枝而得名的《荔枝香》是众所周知的著名词牌,今所见最早《荔支香》词均系宋人所填,属双调,76字者为福建崇安词人柳永所填,73字者为周邦彦所填。但这个词牌却起源于唐玄宗与杨贵妃的香艳故事。《唐书·礼乐志》载:“帝幸骊山,杨贵妃生日,命小部张乐长生殿,因奏新曲,未有名。会南方进荔枝,因名曰《荔枝香》。”可惜这个名曲没有传下来。林穆之《荔子杂言·荔子诗话》记述少威曾作荔子赋,“序引高力士使珠崖回,道经闽越,盛称其地荔支,非蜀中可比。上意忽动,以为必能文如汉司马、邹、枚,以夸扬其美,于是众推九龄。妃子惮之,遂欲召李白,以前进《清平调》忤旨,力士亦以脱靴,故深耻之。乃荐王维,文类相如,善音律,间容止,昔公主第中奏《郁轮袍》,四座倾耳。遂令中使持金花笺宣维。维至,再拜而就赋。及赋毕,复云。帝顾妃子而笑曰:‘王大夫风度不减张曲江。’遂命李龟年歌其词,名《荔枝香》。”

这虽然只是作家少威的一种张冠李戴的艺术想象,却也并非无稽之谈。清末兴化府衙曾挂有一幅联板,上书:“荔子甲天下;梅妃是部民。”把荔枝与梅妃引为“文献名邦”莆田的两大骄傲。梅妃姓江名采苹,是唐明皇的爱妃。唐宋传奇里有篇《梅妃传》,写的就是她的故事。因为梅妃是高力士出使珠崖(今海南岛),回程途经闽越时,在莆田所选的绝色美女,由此生发出高力士在莆田选美时,适逢荔枝红熟,因得大快朵颐,回去后还向唐玄宗大大吹嘘了一番莆田的荔枝之美,说它远非蜀中荔枝可比,于是产生了《荔枝香》这支名曲。由前所引《骊山记》有“高力士赍福建荔枝上贵妃”之语,可见少威的这种文学想象和艺术再创作也可谓顺理成章。

还值得一提的是,清代福州北后街有个环碧轩,原为龚易图(字蔼仁)的故居,旧时种荔甚多,曾筑堤护之。轩内镌有一副楹联:“荔枝影里安吟榻;菡萏香中系钓舟。”又有集句联云:“平生最喜说东坡,日啖荔枝三百颗;天下几人学杜甫,安得广厦千万间。”对荔枝寄情之深可见一斑。

古来荔枝入画最难,因其天然正色,不易名状。闽荔入画者,最著名的要数宋人比玉珏。此公性好嗜荔,日可千余,古今善啖者无出其右。玉珏曾作一册《美人啖荔图》,画一百个美女啖荔,神态各异,所啖荔名亦复不同,每幅画上还有题诗,可谓画、诗、书三绝。每逢荔子胜会,玉珏必随带画册,让与会的同仁好友展玩。一日,自枫亭舟返,观涨木兰溪,酒酣图落,四座莫不惊叹。玉珏且醉且笑说:“吾佳句随问水滨,不似太白狂徒向天搔首也!”意态虽属超然,只可惜罕世图册却从此失传。

在戏文方面,有两本爱情戏都与荔枝有关,一是梨园戏《荔镜记》,即今之《陈三五娘》;一是闽剧《荔枝换绛桃》。前者在明嘉靖前的演出本名《荔枝记》,嘉靖时名《荔镜记》,至现代才改名《陈三五娘》,讲述的是泉州书生陈必卿与潮州富家小姐王碧琚的爱情故事。《荔枝换绛桃》的故事发生在五代后唐时,地点在福州城内桂枝里,男女主人公名艾敬郎与冷霜婵。《陈三五娘》的爱情故事以大团圆为结局,而《荔枝换绛桃》的爱情故事却以悲剧而告终,但传达他们美好爱情的信使都是荔枝。这两本戏在闽南和福州都家喻户晓。

与荔枝有关的福建民间风俗十分有趣。闽荔成熟期一般在农历六月。当荔熟之时,荔乡人“夜半归来风满袖,家家门巷荔枝香”。旧俗荔枝开园时,主人每每用红笺书写“某处荔支于某日开园”张贴通衢之处,以示隆重、吉利。民间称誉妇人,常取喻荔子:艳丽者必曰似一品红、状元香;肌体莹洁者则曰似擘后荔枝;肌体丰满者则曰似焦核荔枝。至于亲戚往来、儿童过问,主人必赠状元香荔枝数枚,以取状元第一之吉利。儿童则常取带枝的荔枝,剥壳留枝,悬挂领带襟裾间,像明珰璎珞一样,当作佩饰。

民间还用荔子做成荔枝灯,竞携相赛。做法是选用带枝的荔枝,剥去顶部大半壳,留下蒂部小半壳便成。那残留的半壳如蒙绛纱帷,下部露出的白色果肉犹如琉璃罩,令人叹绝。荔子大上时,民间还喜欢将鲜荔枝成簇地悬吊在帷帐窗屏间,然后闭户垂帷,过一些时辰后再开启门窗,则满室充溢荔香,甘醇如能醉人。民间又有取新荷叶裹荔子,闭藏室中,荷香荔香混合,气味尤为奇特。又有雨后以荷盘集雨水贮养剥壳的荔枝,清绝莫伦,民间称作“荷荔供”。

我国古代有关荔枝的专著,现存13部,其中以记述福建的为多,占了8部,如万历二十五年(1597)徐???所著《荔枝谱》,录有闽省荔枝品种一百种,并叙述繁殖、栽培、加工利用等方法;成书于万历三十年(1602)的玉珏《荔枝谱》,杂录了荔枝故事及荔枝酒、烹馔等;清代陈定国的《荔谱》专述福建长乐年产“胜画”良种荔枝的形态、名称产地、成熟期等;陈鼎的《荔枝谱》记述闽、蜀、粤、桂荔枝品种共四十三种;还有屠本畯的《闽中荔枝谱》和邓庆采的《闽中荔枝通谱》等,都是记述福建荔枝的专著。但最著名的当推北宋仙游人蔡襄任泉州知州时,于嘉佑四年(1059)书于安静堂的《荔枝谱》,详叙北宋闽中荔枝32个品种的产地、生态、功用、加工、运销及有关荔枝的史事,不仅是我国第一部果树志专著,也是世界流传下来最早的一部果树栽培学著作。

荔枝古树是福建荔枝文化的历史见证。目前已知的荔枝古树有:福州晋安区岳峰小学内的两株据说植自唐代的古荔,虬枝横斜,翠叶纷披,是福州也是福建迄今最古老的荔枝树。福州西禅寺内的梁朝古荔,已历一千多年。赤湖宋荔,共3株,长在仙游枫亭赤湖东宅村。状元红古荔,长在莆田渠桥乡下横山,树高13米,主干周长6米,离地不到1米处,分枝为17条主干,势如龙蟠虬舞,常年产量1500多斤,大年产2000多斤,粒重平均25克,比别种荔枝重3-5克,人称“荔枝王”。清朝郭柏苍《闽产异录》载:“南安有宋荔二棵,称‘文状元’‘武状元’,其差扁,大次于桔。掰去绛囊而瓤不染纸,瓣如瓜,甘芳异常。”不知今日尚存否?龙海九湖村也有一株千年古荔,至今仍能结果;新春村有株百年荔枝,枝杈分布匀称,荫地六分,最高年产量3600斤,被誉为闽南的“荔枝王”。

福建最著名的古荔自然还要数“宋家香”,其树在莆田市内英龙街原宋氏宗祠遗址中,树高6米,基干周长7.1米,树冠覆盖面积达65平方米,至今仍年年开花结果,最高年产量达352斤。美国牧师蒲鲁士上世纪初在莆田传教时,曾于1903年带回两株“宋家香”荔树苗,乘坐邮轮到旧金山,经海港园艺苗木检疫员克拉夫严格检验后,获准进口。适逢美国农业部派陶赛特先生到加州创办苗圃,专门引种热带果树,进行驯化培育。他得知蒲鲁士带有中国荔枝树苗,就找他商量,把这两棵树苗带到加州栽培,结果生长良好。

1905年,蒲鲁士又从莆田带回一批“宋家香”荔树苗,在佛罗里达州中部种植。美国农业部为此还派专家并拨款在该州南部和蒙斯特设立亚热带果树研究所,指导建立荔枝果园。经过一个多世纪的繁衍发展,如今的佛罗里达州到处可见数千亩以上大荔枝园,所产荔枝被称为“蒲氏荔枝”。如今,“宋家香”的子孙已遍及美国、古巴、巴西等国,为福建的荔枝文化交流写下了新的一章。

《福州晚报》(2022年6月24日 A14版 闽海神州、6月25日 A07版 闽海神州、6月26日 A08版 闽海神州)