作者:赖晨

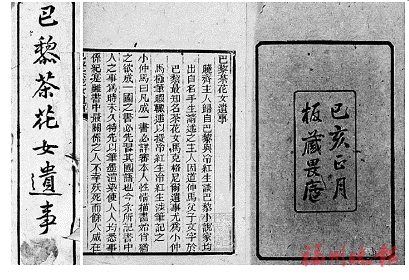

《巴黎茶花女遗事》

近代中国曾经有一位不懂外文的译界泰斗——林纾,他的第一部译作《巴黎茶花女遗事》是在王寿昌的协助下完成的。殊不知,近代造船专家魏瀚是该书的推手,也是林纾成为著名翻译家的幕后英雄。因为是他引导林纾开始翻译该书,也是他给予林纾长期的帮助。

与举人林纾是好友

林纾(1852—1924年),字琴南,号畏庐,别署冷红生,清咸丰二年(1852年)生于闽县莲塘乡(今福州城内);先祖世代为农,祖父弃农从艺,父亲弃艺从商,但因所经营的贩盐船触礁沉没,倾家荡产,父亲只好背井离乡往台湾谋生,将林纾寄养在外祖母家中。

林纾自小嗜书如命,长辈给的零花钱一文都不舍得花,全用来买书。二十岁,已校阅残栏古籍两千余卷,满腹诗书。

林纾既爱读书,也爱好习武,通拳击,精剑术,曾向福州本地很多拳师请教武术。二十多岁的林纾,带剑任侠,被酒行吟,旁若无人,所以,狂悖之名大噪。

同治八年(1869年),十七岁的林纾从台湾回家,与刘有棻的女儿刘琼姿结婚。刘有棻,字作楫,号修梅,喜《通鉴》,尤长于诗,但无科名。林纾婚后先从岳父学理学名著,十九岁时,由岳父出钱,他从陈蓉圃攻学一年。

光绪八年(1882年),三十岁的林纾考中举人,但后来七次进京赴考,均名落孙山。科举失意并未使他消沉,他在福州龙潭精舍任教,白天教书,晚间读书。此间结识了藏书家李宗言、李宗神兄弟。通过李宗言兄弟,林纾又认识了魏瀚等人。

魏瀚(1850—1929年),名植夫,字季潜,福建侯官县东门乡人(今属福州市鼓楼区洪山镇东门村)。明代四川左布政使魏体明的裔孙。父亲魏大韶是同治元年壬戌科举人;祖父魏耕礼是邑庠生(秀才)。魏瀚的二兄魏材,毕业于船政前学堂第一届制造班,后任船政学堂教官。同治五年(1866年)四月,魏瀚考入船政前学堂第一届制造班,专攻轮机制造。他在学堂中,刻苦用功,成绩名列前茅。同治十一年(1872年)十二月,魏瀚以第一名成绩毕业,毕业后也留校工作。

光绪三年(1877年)二月,魏瀚入法国削浦官学学习轮机制造。他还到“马赛、蜡逊两厂考究制造”。随后,又游历比利时、德国各大工厂。魏瀚在削浦官学,“按月考课,屡列上等”,“驶船、制船秘窍,外洋、内港施用异宜,确能发其所以然之妙”。他学习出色,被长官评为“果敢精进”。曾被法国皇家律师公会评为助理员,“声誉日起,旋得法学博士”。光绪五年(1879年)闰三月二十二日,魏瀚学成回国。十一月初八日,直隶总督李鸿章等奏请奖励优异留学生魏瀚,破格授予其官职。十一月十三日,船政厂将办公所改为工程处,魏瀚担任船政工程处监工兼重司制机(即轮机制造总工程师),专门负责船舰轮机设计与监造。不久,魏瀚升迁为从三品游击,赏戴花翎。民国元年(1912年),任福州船政局局长,被国民政府授予海军中将。

林纾虽是一介布衣,但学问渊博,见识过人,关心国事,亟思改良。1895年5月《马关条约》签订时,康有为公车上书,自此变法呼声日益高涨,林纾也很兴奋。光绪二十三年(1897年)他45岁时,每天和朋友们在一起商讨新政,指摘时弊。

魏瀚时任马江船政局工程处长,所以马江船政局成为一些维新志士的聚会之所。其时他们“每议论中外事,慨叹不能自已。畏庐先生以为转移风气,莫如蒙养,因就议论所得发为诗歌,俄顷辄就”。

林纾第一部诗集——《闽中新乐府》,仿白居易讽喻诗体,以训蒙歌诀的形式,写成新乐府三十二首,皆感愤时事之作。这部诗集,从内容到形式都作了大胆革新,具有鲜明的时代色彩,强烈地表现了改良维新的倾向,语言明白晓畅、生动泼辣。这部《闽中新乐府》于光绪二十三年十一月(1897年)由魏瀚出资在福州付活字版印行,书前有魏瀚序和林纾自序。

引导翻译《茶花女》

光绪二十三年(1897年)二月,继母亲逝世后,与林纾相伴二十八年的夫人刘琼姿病故了。四十五岁的林纾中年丧偶,十分悲痛。林纾无心续弦,整天关在书室中痴痴地望着悬挂在墙壁上的亡妻遗像,不吃也不喝,一望就是大半天。

在家人的劝说下,林纾来到马尾好友魏瀚家,希望以友情消愁散心。魏瀚此时任职于马尾船政局,魏瀚安排他下榻于船政局的储材馆。

储材馆原乃马尾船政设立之初用来储放木料、煤炭、钢材等建材的场所,大规模基础建设结束后改建为招待场所,称“储材馆”,取“广储人才”之意。由于马尾船政局一直为朝廷直接管辖,主办大员左宗棠、沈葆桢均为一品大员,规制之高,可谓“来往无白丁”,储材馆便成了船政局的高级招待所。这里与罗星塔毗邻,靠近闽江,古榕蔽天,晨观船帆点点,夜闻江涛喧响。优美的环境仍不能愈合林纾心灵的创伤,经魏瀚介绍,林纾结识了船政局学堂的法文教师王寿昌。王寿昌是马尾船政学堂制造专业第三届毕业生,魏瀚是其老师。

为了消除林纾的丧偶之痛,王寿昌给他介绍了小仲马的《茶花女》,提到了阿尔芒在失去玛格丽特之后的悲痛和悔恨。林纾听了之后,十分感动,惋惜地叹息道:“可惜我不懂法语,否则若翻译出来,让更多的国人能欣赏这部名著,感受女主角玛格丽特的善良、聪明、自我牺牲的美德,该多好呀!”

魏瀚从旁立即建议:“这没问题的。可以请寿昌把这本法语小说口译出来,林兄用中文笔录并加以整理,不就翻译出来了吗?”魏瀚真诚地希望好友能投入翻译,在工作中治疗丧妻之痛。而且,把优秀的西方文学作品介绍到国内,也是他多年的愿望,一个他自己没有时间完成的愿望。林纾听了,沉吟片刻之后才说:“试试看吧!”

魏瀚趁热打铁,翌日雇船买酒请林纾、王寿昌同游闽江。王寿昌倚窗而坐,手捧法语本《茶花女》,逐字逐句,绘声绘色地讲述。林纾铺纸在桌子上,全神贯注地一边细听,一边运笔如飞,用其炉火纯青的文言文,书写成章。一天下来,便翻译了好几千字,林纾信心大增。

随后,魏瀚专门为他们收拾好自己的书斋,供其为工作室,安排厨师烹饪可口的茶饭,让他们安心舒适地在书房字斟句酌。

印刷出版《茶花女》

不到半年,全书翻译完毕,以《巴黎茶花女遗事》为名,由魏瀚出钱,交福州城内最著名的书匠吴玉田印刷出版,印刷了一百本,1899年2月正式出版。中国近代文学翻译史上具有里程碑性质的作品,也是外国小说介绍到中国影响最大的第一部作品,便以这种史无前例的传奇方式诞生了。

初印的一百本《巴黎茶花女遗事》分送给魏瀚、林纾和王寿昌的亲友,没想到一经传出即供不应求。多家书局相继翻印,世人争相抢购,全国轰动,洛阳纸贵。

意外的成功极大地鼓舞了林纾,这不仅排解了他的丧妻之痛,更看到了翻译西方小说的重大价值。为了能把翻译事业继续下去,而且仍然能靠自己的教学工作以维持生计,魏瀚把好友林纾介绍去见浙江杭州知府林启。

林启(1839—1900年),字迪臣,是魏瀚的儿女亲家。林启的公子林敦民是魏瀚的大女婿。林启于1896年就任杭州知府,政绩和口碑均很好,他把林纾聘任为杭州东城讲舍的老师。林纾从福州来到杭州,在此任教三年,又在外语人才的帮助下,翻译了不同语种的许多作品。1901年秋,林纾举家搬迁到了北京,仍然一边教书,一边翻译外语书。

1890年,魏瀚的表弟高梦旦(高凤谦)曾经在马尾魏家任家庭教师,和魏瀚好友林纾也熟悉起来了。1896年,高梦旦到了杭州,帮助知府林启一起创办“求是书院”和“蚕业学校”,1902年任浙江大学堂(原求是书院)教习。在此期间,他和林纾又有了一定的交往。

1903年,从日本留学回国的高梦旦成为商务印书馆编译部主任。在魏瀚的推介下,他专门为林纾出版了“林译说部丛书”。从此,林纾译作一发不可收,到七十岁才辍笔,二十多年间,先后与十余名口译者合作,翻译世界十多个国家近百名作家一百八十多部作品。

《福州晚报》(2022年8月21日 A07版 闽海神州)