上古时代,中原人对今福建(包括福州)地区的了解十分模糊和肤浅,史籍记载也少,有限的记述多停留在对闽地地理概貌与风土、物产的简略描述。如对“闽”族的地域方位及地理特征,在古代典籍《山海经》中已有涉及。

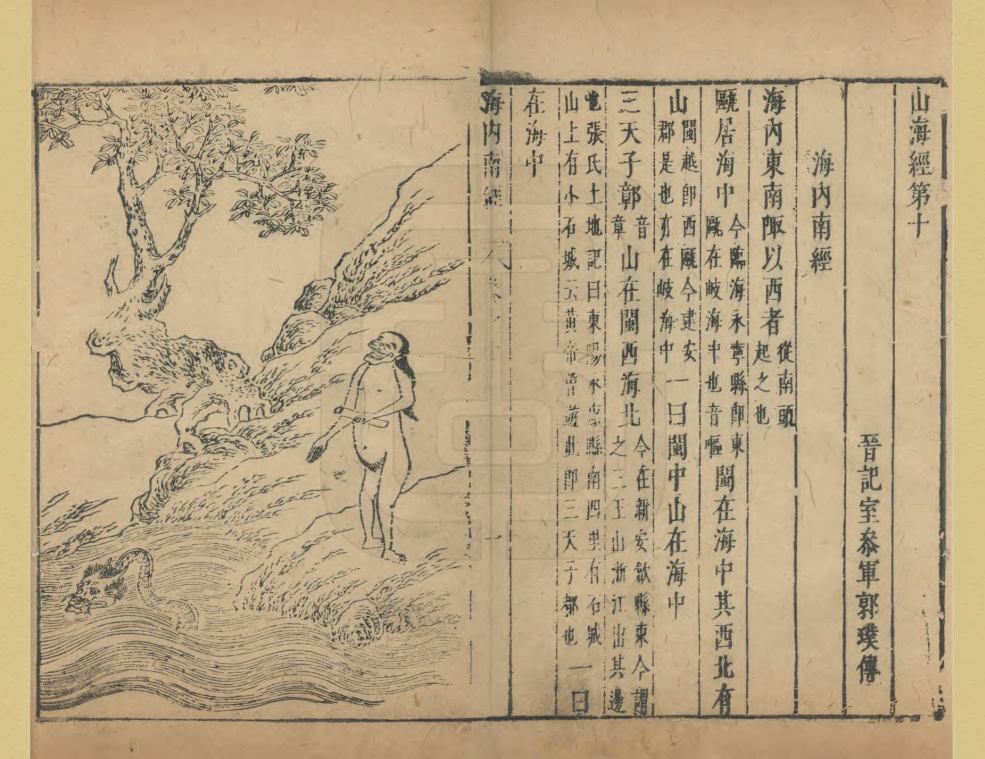

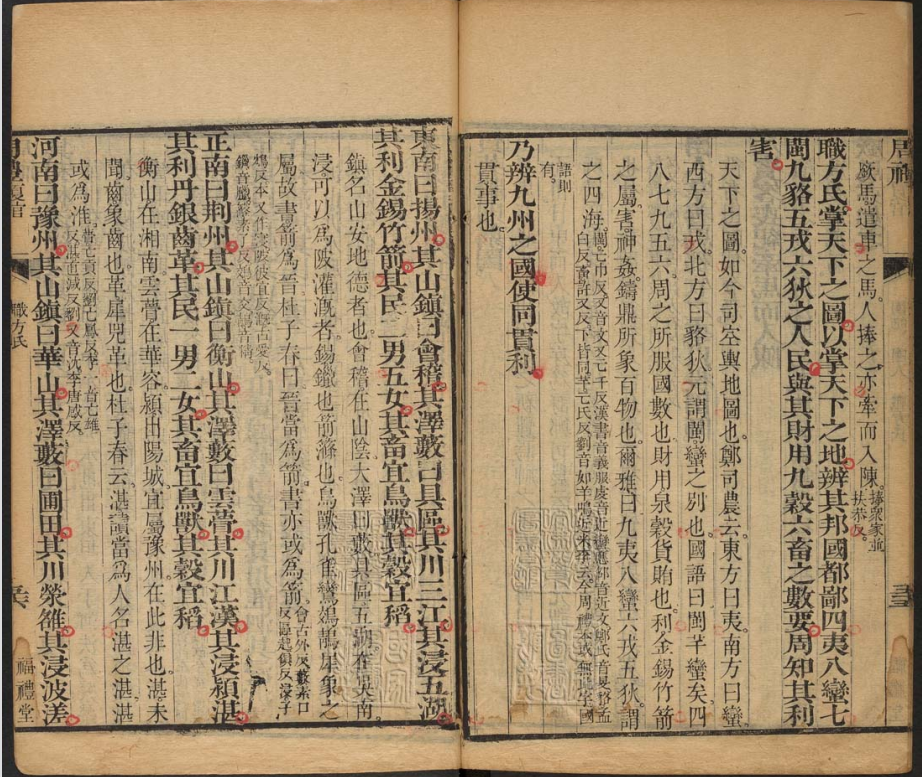

《山海经·海内南经》

《山海经·海内南经》:“海内东南陬以西者。瓯居海中。闽在海中,其西北有山。一曰闽中山在海中。”瓯指东瓯,即今浙南温州地区。闽,即今福建福州地区。《山海经》的撰著时间,学者一般认为是在战国中期,可知那时中原人已经约略知道福建沿海的地理特点。中原人认为,瓯、闽均为“负海之国”,被海水所包围,晋代学者郭璞注释闽越“亦在歧海中”时称,“歧海,海之歧流也”。福州即属海湾盆地,闽越都城冶即在海水环绕之中。史学家蒙文通认为:“歧海当指东南沿海之海湾、海峡、海岛,台湾亦在其中。”“是瓯、闽越人于西周之世已居海中也。”(《越史丛考》)在此前后,无诸建立闽越国的地域范围,已包括今浙南瓯江流域的温州地区。

《道山亭记》

宋代福州知州曾巩《道山亭记》曰:“谓之闽中者,因其地处闽土之中。”明何乔远《闽书》亦曰:“按谓之海中者,今闽中地有穿井辟地,多得螺蚌壳、败槎。知洪荒之世,其山尽在海中,后人先后填筑之也。”可知“闽中”福州的地理位置与地貌特征。

由《山海经》记载可以推知,上古时代在我国东南沿海,土著“瓯族”居住今浙江南部温州一带,“闽族”居今福州一带,其西北之山应为武夷山脉。“闽在海中”或“在歧海中”之说,符合远古时期至汉代以前“闽中”因海进海退而造成的自然地理变迁的情形,亦即福州海湾海面的消长状况。

《山海经·海内东经》

《山海经·海内南经》还说:“三天子鄣山,在闽西海北。”《海内东经》亦云:“浙江出三天子都,在蛮东,在闽西北,入海,余暨南。”又云:“庐江出三天子都,入澎泽西。一曰天子鄣。”《海内经》云:“南海之内,有山名三天子之都(其地在今安徽黟山山脉)。”这些记载指明闽与毗邻的浙、赣、皖之间的地理方位关系,也更加明确了它的地理特征。

《山海经·海内经》

古代民族脱胎于原始社会的氏族部落,福州地区史前考古学文化的演进过程为闽族的产生和发展历史提供了重要而真实的信息。新石器时代的壳丘头文化,代表了原始氏族的兴起,昙石山文化的父系社会制则表示原始部落的兴盛,黄瓜山文化呈现出部落文明的持续发展及其向更高社会文明的演进;进入青铜时代的黄土仑文化,土著先民已发展成为部落联盟或方国(酋邦)。这是种族发展和文脉传承同时并进的结果。历史记载和文物出土都传达出同样的信息,即在相当于中原王朝的商周时期,福州地区已形成部族群体,并进而发展成为有社会组织的“方国”。这就是在先秦典籍《周礼》中称为“七闽”的国族,作为“闽中”的福州地区应为“七闽”之一,更可以说是“七闽”的核心地区。但对于中央王朝和入主中原地带的商周天子及其臣僚而言,南方部族皆是“蛮”人,闽的古音即读“蛮”。

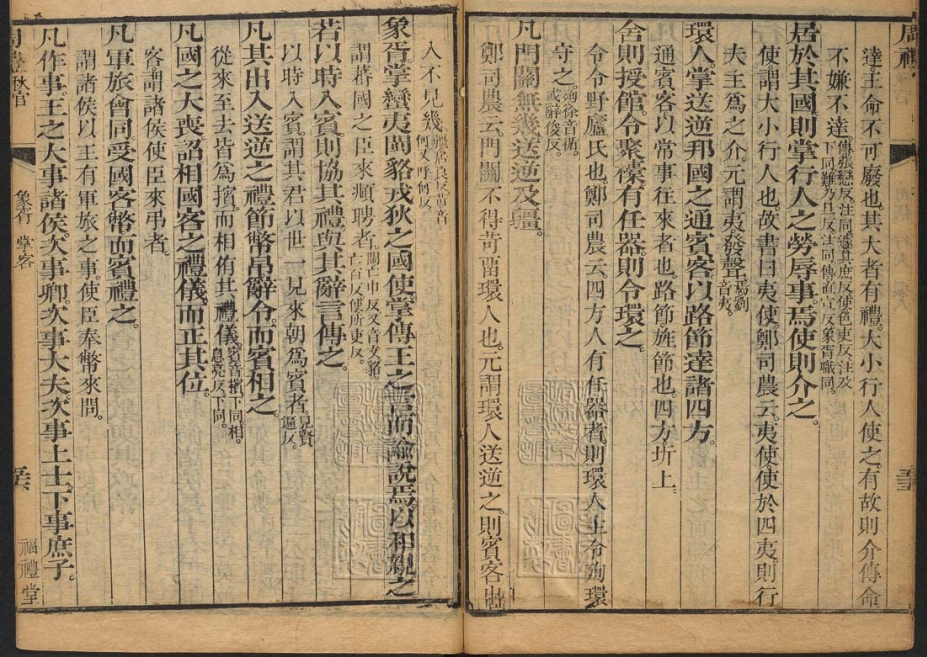

《周礼·夏官司马》

《周礼·夏官司马》载:“职方氏掌天下之图,以掌天下之地。辨其邦国、都鄙、四夷、八蛮、七闽、九貉、五戎、六狄之人民。与其财用九谷、六畜之数要。周知其利害。”唐贾公彦注疏“七闽”曰:“祝融之裔,避难于濮。其后子孙入闽,分处其地,而为七,故曰七闽。”另有注云:“南方曰蛮”,“闽,蛮之别也”,“四、八、七、九、五、六,周之所服国数也”。在中原商周王朝周边,还分布着许多蛮夷戎狄部族,闽族是蛮族的一个分支(别支)。祝融之裔即楚族后裔,说明闽族也有“楚蛮”的种族渊源,故不仅在战国中期楚灭越以后,才有楚人入闽。考古文化证明,“七闽”之分,不仅有地域、人群的划分,实际上还有文化形态的具体差别。

《周礼·秋官司寇》

《周礼·秋官司寇》又载:“象胥,掌蛮、夷、闽、貉、戎、狄之国。使掌传王之言而谕说焉,以和亲之。若以时入宾,则协其礼,与其辞,言传之。”从象胥职掌对周边各种族、方国的交往事务中可知,这些方国(包括“闽国”)都已臣服周王朝。他们定期入宾,向朝廷觐见、进贡,接受周王的诰命谕说。据此记载,闽与其他四夷方国一样,要“以时入宾”,即按时朝贡觐见,以奉臣服之礼。向周王朝进贡土产(如橘柚、海蛤等),并且觐见述职,还承担派遣“闽隶”为王朝宫禁执兵守卫或服役的义务。“七闽”与华夏周边族群一样,同归周王朝管辖,在一定程度上都受到周王朝的节制。周朝廷掌握周边民族、方国的地理图籍、财政收支、钱粮畜产,而且全面熟悉他们的利弊情形。

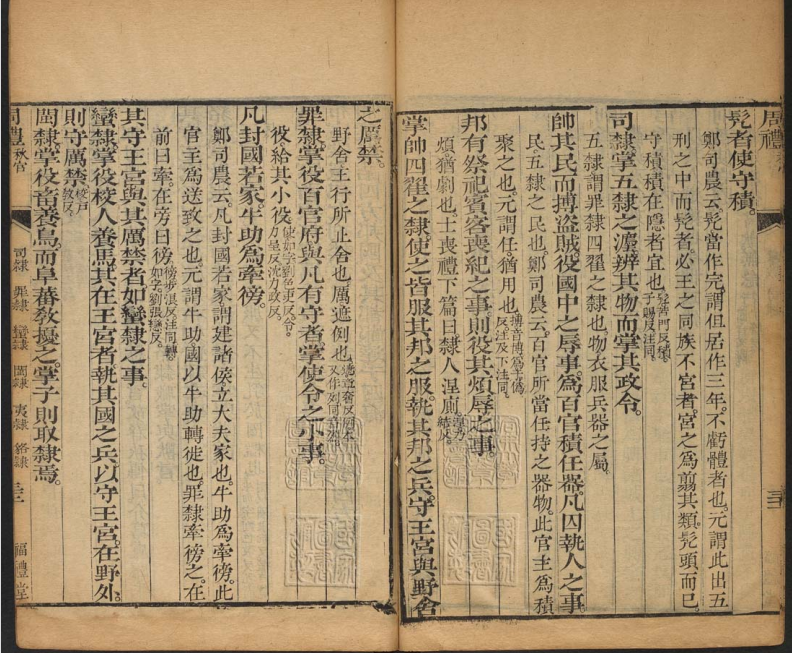

《周礼·秋官司寇》

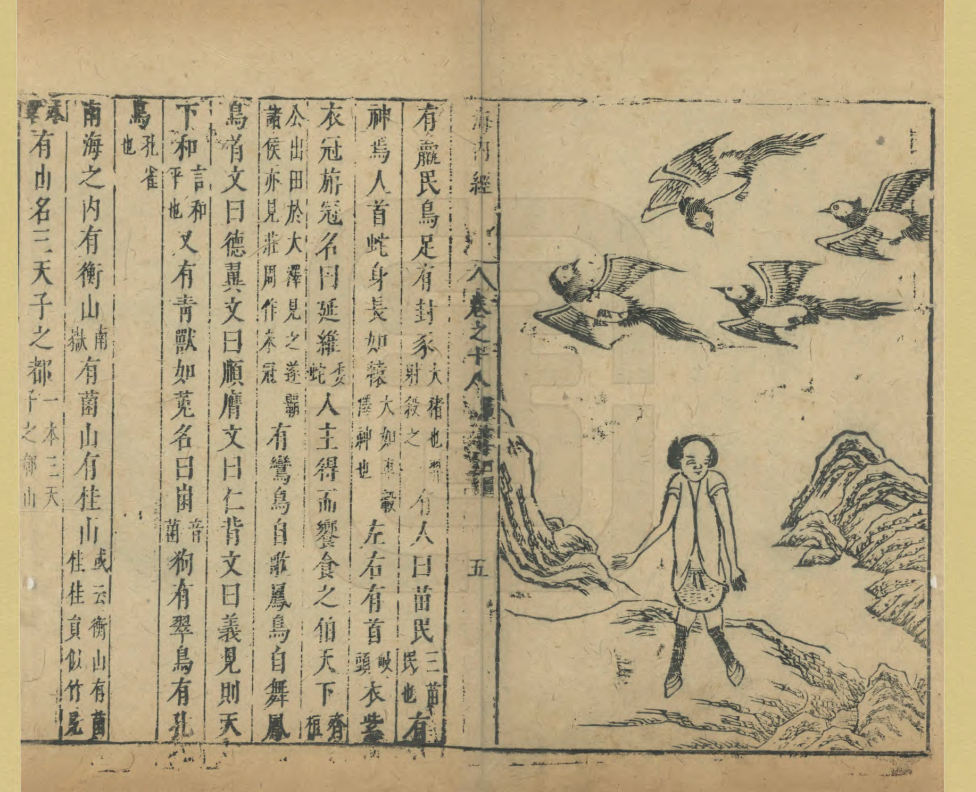

《周礼·秋官司寇》还记载:“闽隶百有二十人”,“闽隶掌役畜养鸟,而阜蕃教扰之,掌子则取隶焉”。汉郑玄注曰:“掌子者,王立世子,置臣,使掌其家事,而以闽隶役之。”唐贾公彦疏云:“掌役畜养鸟者,谓若畜鸟氏掌畜禽鸟。阜,盛也。蕃,息也。使之盛大滋息;又教扰,使从人意。”表明闽方国应命派出120名奴隶,在周王宫中服役,负责饲养、训练禽鸟及服各种杂役。

《周礼》(初名《周官》),约成书于战国中晚期,由此书所记可知,闽方国与中原王朝自夏商以来延续并发展的政治关系。

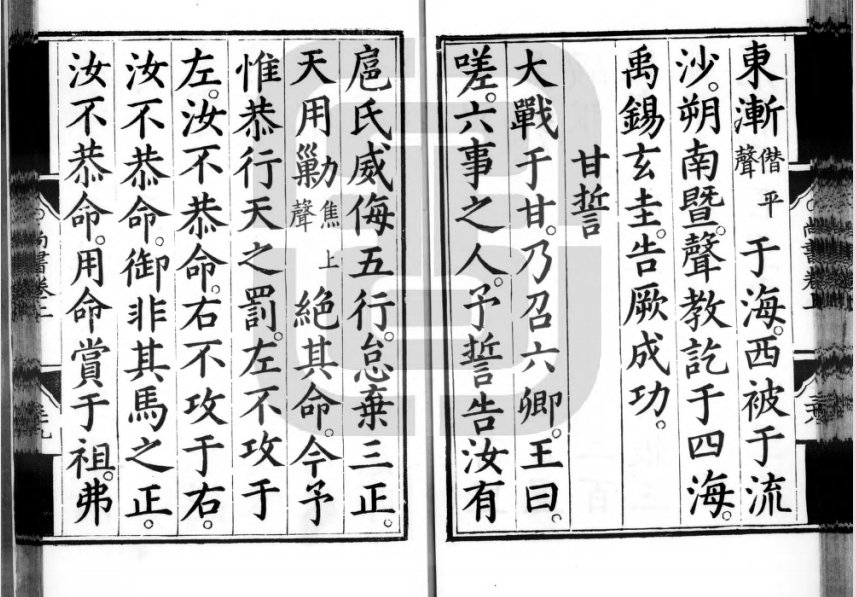

《尚书·禹贡》

《尚书·禹贡》记载:夏禹之时,其疆土“东渐于海,西被于流沙,朔南暨,声教讫于四海”。又云:“淮海惟扬州……岛夷卉服,厥篚织贝,包茅橘柚锡贡。沿于江海,达于淮泗。”据此可知,周王朝经营四方,已经达于蛮夷之域及南海之滨,沿海“岛夷”的进贡路线多走海路,而后转达于王都。其贡品除《禹贡》记载的织贝、橘柚之外,《逸周书·王会》篇载曰“东越海蛤,瓯人蝉蛇”,孔晁注曰“东越则海际”,说明闽中沿海地区(今福州)还向王朝进贡水产品。

《尚书·周书·旅獒》载曰:“惟克商,遂通道于九夷八蛮。”《国语》亦曾引用孔子之言称:“昔武王克商,道于九夷、百蛮,使各以其方贿来贡,使无忘厥职。”可与上引文字相印证,表明至少从周初开始,王朝已经开辟与周围各部族来往的通道,目的在于方便王命传达和蛮夷朝贡;只是未见通道入闽的具体记载。以中原为中心的商周王朝不断向周围地区扩展,其高度发达的青铜文明也逐渐渗透浸润到边远地区。福州地区黄土仑文化中强烈的仿中原青铜器造型与装饰的印纹硬陶器,生动地反映了这种历史事实。

(来源:《福州通史简编》)