作者:十九先生

中国楹联学鼻祖梁章钜故居——三坊七巷“小黄楼”。

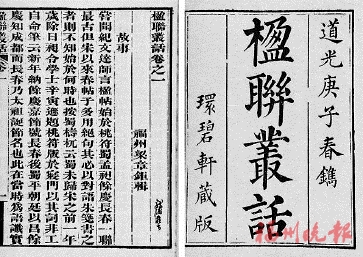

梁章钜的《楹联丛话》。

“铜竹昔时膺凤诏;风云他日趣鳌头。”这是出土于今福州市晋安区茶园街道的茶园山宋墓的一副铭旌挽联,现存福州市博物馆,是迄今为止中国最早的实物楹联。

楹联是继诗、词、曲后兴盛的中国古典文学样式,它基于方块汉字易于形成对偶的特点,从律诗和骈文的偶句发展而来,形成了以对偶的上下两联文字来表达特定主题的独立的文体形式。因为形对意联,故楹联又称为对联。它是一字一音的汉语独特的艺术形式,是中国传统文化瑰宝,是具有中国特色的、接地气的文学体裁。

同时,楹联作为一种习俗,是汉族传统文化的重要组成部分。它在华人乃至全球使用汉语的地区以及与汉语汉字有文化渊源的民族中传承、流播,对弘扬中华民族文化有着重大价值。2006年,经国务院批准,楹联习俗被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

(一)

楹联习俗的分类很多,比如名胜楹联、行业楹联、庆贺楹联等,而春联是其中出现最早的品种。历史上第一副春联是宋乾德二年(964年)由后蜀末代君主孟昶创作并题写的。北宋张唐英《蜀梼杌》载:“蜀未归宋之前一年岁除日,昶令学士辛寅逊题桃符板于寝门,以其词非工,自命笔云:‘新年纳余庆;嘉节贺长春。’后蜀平,朝廷以吕余庆知成都,而长春乃太祖诞节名也。”

孟昶题写的这副春联的载体叫“桃符”。这是源于汉代的年节习俗,大致是春节时以两块桃木板分置大门两侧,上面分别画上或书写上“神荼”“郁垒”两位神人的名字,以起到禳灾祛邪之目的。桃符习俗演化到宋初,由表达祈福纳祥意义的对偶句取代了神像,标志着楹联的正式诞生。

宋元丰三年(1080年),苏轼被贬至黄州。一年春节,他为朋友王文甫题写了一副春联“门大要容千驷入;堂深不觉百男欢”,这是继孟昶之后的第二副春联,可惜没有书法作品流传下来。桃符与春联的关系密不可分,比如王安石写有“千门万户瞳曈日,总把新桃换旧符”,陆游写有“岁阑更喜人强健,小草书成郁垒符”。到了南宋,在桃符板上题写春联的风尚渐渐形成,文人墨客无不参与其中。

伴随着物质生活的丰富,宋人元日庆祝以及与之相随的桃符不断见证宋代楹联与宋人生活的交融,以及楹联在其起步阶段即呈现出的鲜明的应用性,比如宋代出土的帛幡。中国传统丧葬习俗中有使用“铭旌”的传统,到了南宋时便开始有人在铭旌上题写挽联。南宋陆游《老学庵笔记》记载了宰相赵鼎临终前在铭旌上自题的挽联:“身骑箕尾归天上;气作山河壮本朝。”

1986年,福州北郊茶园村发掘的端平二年(1235年)宋墓中,发现了四副铭旌挽联,其中“铜竹昔时膺凤诏;风云他日趣鳌头”“军民上下咸思德;赏罚分明善用人”“正直忠良靡万姓;宽仁骨鲠劳三军”三副对仗工稳,平仄协调,说明当时福州士绅已经掌握了楹联的创作技巧。这几幅联用楷书写就,风格古雅,端庄肃穆,虽然不是出自名家之手,但已具有楹联书法的味道,是最早的铭旌挽联,被中国楹联学会认定为迄今为止中国发现最早的实物楹联。而“闽都镇山”鼓山的灵源洞蹴鳌桥西北侧有摩崖巨联:“寿如广成子,住崆峒千二百年;爵比郭令公,历中书二十四考。”高460厘米,宽90厘米,署名“鄱阳洪革”。据考证,洪革是宋代金石三大家、宰相洪适之孙。洪适胞弟洪迈曾在福州任职十年,有著名的《夷坚志》。故洪革所书乃南宋之事,所刻之联亦为全国现存最早、最大的摩崖联刻。

(二)

如果说宋代桃符有可能只是吉利话,有可能只是几句诗,元代则真真切切地成了对仗的两行文字,并且还有了一个统一的名字——春帖。元蒲道源《闲居丛稿》就收录了包括“日月大明黄道阔;星辰高拱紫垣深”在内的十四副自作春帖。另一位元代文人虞集《道园学古录》也收录了包括“华盖北瞻天帝座;蓬莱东拥道家山”在内的自作门帖十四副。明代叶子奇在《草木子》中还记载了元代福州百姓送“旗联”给理学家、文学家程钜夫的一段佳话:元至元三十年(1293年),程钜夫出任闽海道肃政廉访使。任上,他兴办学校,注重教化,一时僚吏畏其严明的法纪,百姓爱戴这位慈善的长官。大德四年(1300年),程钜夫调任江南湖北道肃政廉访使。福州百姓感念其政绩,纷纷献以箭旗表彰之,达一百多副。程钜夫从中挑选一副,旗联云:“闽中有雪方为贵;天下无楼如此高。”程钜夫,号雪楼。此联嵌入其号,并运用借代的修辞手法歌颂他为闽中做出的贡献,足见当时闽中楹联创作水平。而百姓赠联数量之巨,则体现了福州楹联普及程度在元代得到了进一步发展。

明代,桃符正式改称“春联”。也就是从明代开始,楹联被广泛应用到社会生活的各个方面,举凡节庆、馈赠、题署以至于哀挽、祝寿,都可见其身影。出版于万历年间的《万宝全书》和《万用正宗》都有专门的楹联章节,其中《万宝全书》第二十七卷收录的联语类别达33种之多。

明代楹联的繁荣,还表现在楹联被刻挂张贴于各处。明李开先《中麓山人拙对》序言写道:“近世士夫家,或新岁,或创起亭台楼馆,门楹之间,颇尚对语。”至迟至明代中后期,举凡州府县衙、宫殿庙宇、楼堂馆舍,已经可见“园阁联”“衙宇联”。官员们也喜欢用楹联净化官场,引导当时的仕风。清初名仕周亮工在《闽小记》中写到三苏祠时,提到一副名联:“一门父子三词客;千古文章四大家。”这副联是明代福建长泰人戴燝在四川为官时所作的。

清代楹联进入鼎盛期,不论在内容上的开拓还是在艺术上的成熟,都是前所未有的。如黄荣章《古今楹联拾趣》所收的一百八十八则联语故事中,有一百一十则属于清代。清乾隆皇帝本人就是楹联爱好者,北京名胜楹联中,出自乾隆之手的就有一百七十九联。当时紫禁城中,宫门对联比比皆是。清代名人所作联语,成为千古之绝唱者,亦多于前代。如郑板桥的《六十自寿联》;道光年间何绍基的《岳阳楼题联》;孙髯翁的大观楼长联最负盛名,被誉为“天下第一长联”;钟云舫的江津长联长达一千六百一十二字,是名胜联中的最长者。清代楹联名家在历代联苑中占三分之二以上,当中除了文人学者,更有朝廷重臣。时福州楹联名家就有林则徐、沈葆桢、龚易图、郭柏荫、王仁堪、陈宝琛、严复、林纾、陈衍、林长民等,可谓群星灿烂,高手如林;更有我国将楹联理论与实践结合的楹联学学者梁章钜。因此,福州也成为众多楹联家和楹联爱好者的朝圣之地。

(三)

梁章钜(1775-1849年),字闳中,又字茞林,号茞邻,晚号退庵。祖籍长乐,清初徙居福州城内。13岁随父从宁化回福州,与叔父梁上国同住黄巷。曾任江苏布政使、甘肃布政使、广西巡抚、江苏巡抚等职。曾上疏主张重治鸦片囤贩之地,强调“行法必自官始”,并积极配合林则徐严禁鸦片,是坚定的抗英禁烟派人物,也是第一个向朝廷提出以“收香港为首务”的督抚,更是一位政绩突出、深受百姓拥戴的官员。他一生纵览群籍,学识渊博,能诗善书,谙于掌故,又好金石、精鉴赏、富收藏,藏书达十余万卷;五十余年著作不辍,为清代督抚著述最多者。

其中,梁章钜所著的《楹联丛话》,是我国最早的楹联学专著。他在书中搜集保存了大量历代联作,且对楹联发展的源起、演变作了许多有价值的考证工作,还初步建立了楹联分类体系,把楹联分为十大类,即故事、应制、庙祀、廨宇、胜迹、格言、佳话、挽词、集句、杂缀,涉及了楹联美学、理论等方面。《楹联丛话》一经问世,在当时即产生巨大影响,社会各界好评如潮,并且纷纷给他提供资料,书商则竞相翻刻,在市场的推动下,梁章钜与其子梁恭辰又陆续写出了《楹联续话》《楹联三话》《楹联四话》《巧对录》《巧对续录》《楹联剩话》等,形成了一个完整的《楹联丛话系列》,为楹联学作出了十分重要的贡献,是名副其实的楹联学开山始祖。

梁章钜还精于楹联创作,常与好友林则徐互相酬唱题赠,世有“梁公三话,少穆佳对”之说。有数十副题署、酬赠、庆挽联传世,如集欧阳修、苏舜钦诗句题苏州沧浪亭联:“清风明月本无价;近水远山皆有情。”以及赠林则徐的两联:“帝倚以为股肱耳目;民望之若父母神明。”“麟阁待劳臣,最难西域生还,万倾开荒成伟绩;凤池诏令子,喜听东山复起,一门济美报清时。”梁章钜的联作,淡雅、工丽,如他的为人一般低调沉稳。

梁章钜七十岁的时候,好友王叔兰曾赠一副寿联,联曰:“二十举乡,三十登第,四十还朝,五十出守,六十开府,七十归田,须知此后逍遥,一代福人多暇日;简如格言,详如随笔,博如旁证,精如选学,巧如联话,富如诗集,略数平生著述,千秋大业擅名山。”上联写梁章钜二十岁时省考中举,二十八岁成了进士,四十岁当上了礼部主事,五十岁到外省去做太守,六十岁后去广西、江苏当巡抚,年近七十因病辞官还乡。从此闲暇的日子多了,逍遥自在,是个有福之人。下联写他一生著作众多,简要明了的有《古格言》,详细的有《退庵随笔》,广博的有《论语旁证》,精密的有《文选旁证》,巧妙的有《楹联丛话》《续话》《三话》,丰富多彩的有各种诗集。此联写出了他一生的经历和贡献。

梁章钜之后,各种“联话”创作遂蓬勃兴起,从晚清至近代,再至当代,迄今络绎不绝。梁氏开创之功,至大至伟。为纪念梁章钜在楹联史上的贡献,中国楹联学会经过慎重考虑,将楹联界奖励个人的最高奖项命名为“梁章钜奖”。

福州的古建筑,包括民居、古厝、亭台楼阁、道观寺庙、宗祠桥梁等,都有楹联在上。以楹联为纽带,我们可以看到中国传统文化的多个侧面,可以从中探测一座城市的历史渊源、人文风貌、城市个性,甚至也可以说是一座城市内在精神的外在表现。它们镌刻着闽都文化的辉煌历史,蕴含着闽都文化的丰富内涵,彰显着闽都文化的独特魅力,是闽都文化成为国际品牌不可或缺的部分。

(来源:《福州晚报》(2022年9月19日 A07版 闽海神州)