作者:陈常飞

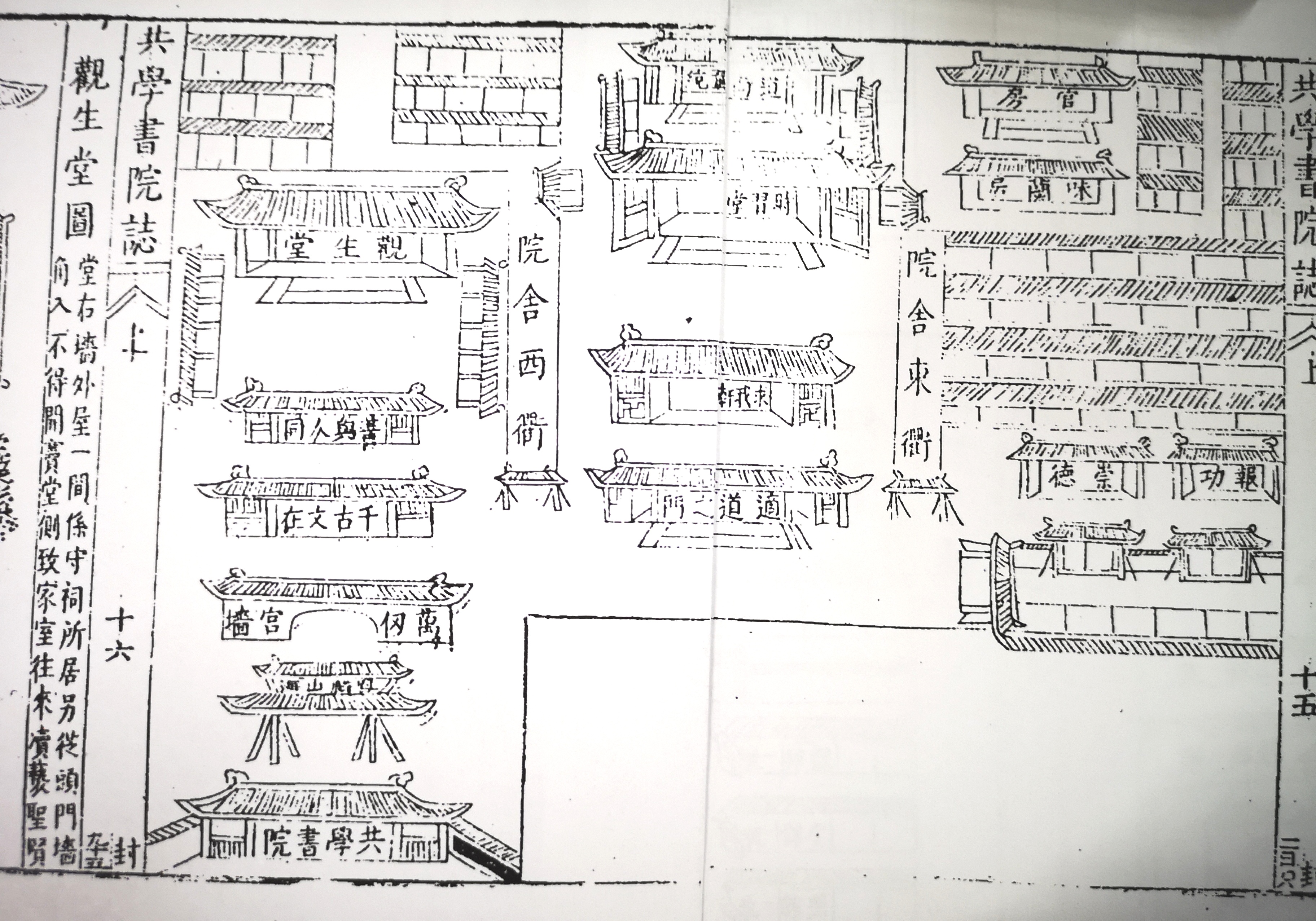

共学书院建筑示意图

历史文化名城福州诚可谓文献大邦,两千多年的建城历史,令人遥想、赞叹。这方土地曾经庠序遍布山野街巷,城内外大小书院星罗棋布。摊开一张纸,可书写出一份清单,如鳌峰、凤池、正谊、致用、勉斋、高峰……这些书院耳熟能详。关于对福州书院的教学成就,不需多着笔墨,几位闽籍历史人物的为学、教育事迹,或能描摹出书院“脸面”——朱熹、黄榦、林则徐、梁章钜、陈宝琛、陈寿祺……这些书院教育的倡行者、受益者,或以书院为阵营,传播儒家学术;或就学书院,受一种精神感染,为社会建树不朽功业。

共学书院,明代福州最重要的书院之一,建筑规模较大,规制也较为完整,曾集八闽诸生“横经较艺”,创省城书院制度之先。传世的《共学书院志》,是国内存数不多的明代书院志,也是福州地区现存最早的书院志。随着历史演进,福州城不断拓展,经历翻天覆地变化,共学书院建筑早已无踪,不见零星遗存。但谨据王应山《闽都记》、乾隆《福州府志》、郑祖庚《闽县乡土志》、周学曾《晋江县志》、林枫《榕城考古略》、游光绎《鳌峰书院志》、岳和声《共学书院志》等书记载,仍能钩沉这段历史。

元代末年,战乱频仍,宋元以来多数书院难逃兵燹,教育事业也陷于低谷。万历二十二年(1594),福建巡抚许孚远、提学副使徐即登“议创书院”,就怀安县学学宫建筑改为书院,时有号舍百余间,此即共学书院诞生之日;万历四十六年(1618),提学副使岳和声拓充书院建筑,规制焕然一新;康熙年间科考兴盛,“每科应试,多至万人”。清康熙二十四年(1685),总督王安国、巡抚金鋐改旧制而新之。清康熙四十一年(1702),巡抚李斯义组织拓建贡院,增号舍千余楹,同时修葺共学书院课士。

自鳌峰书院建立,共学书院历史又翻开新的一页。“闽中鳌峰书院,创自仪封张清恪公。清恪以理学名世,其抚闽也,以共学书院课文,而以鳌峰修书讲学,若上下庠然。既而清恪去,共学又废,于是学者皆入鳌峰,而昔之修书讲学者,亦变而课文矣。”这是游光绎编《鳌峰书院志》时闽浙总督阿林保(字雨窗)所作的序言。共学书院的命运,正如这样,而“共学又废”四字似乎已经对其后的事件作了交代。

共学书院中有朱子祠、道南翼统祠、文昌阁、怀德祠、观生堂、时习堂、求我轩、崇德祠、报功祠等建筑,颇具规模。当时福建巡抚许孚远,提学副使徐即登、沈儆炌、饶景晖,提学佥事熊尚文等人,都曾致力于书院建设。在多位学官中,不能不提岳和声。岳和声(1569—1630),字之律,号石梁,系南宋著名军事家岳飞后裔。其人为官政声颇著:在汝阳县令任上筑堤防洪,人称“岳公堤”;在山东东昌时,重视教育,建立“摄城书院”。官事闲暇,著述不辍。万历四十五年(1617),“奉玺书,视闽学政”。

此时,共学书院已走过二十余年路程,然而发展并没有想象的那么顺利。虽然屡有修缮,但由于重视不够,久而久之,书院一任风雨飘摇,渐至倾颓。正如翁正春《重建共学书院记》所载:“规稍湮,屋稍圮,基稍侵于豪右,号舍稍以私相贸易,几失旧贯。”

历史上的书院各具特色,明代书院讲会盛行,既是书院的教学活动,也可视为学术交流。讲会,成为明代书院的一个特点,也是当时书院的主要教育方式。当时绝大多数的书院讲究“凡学必有约,凡会必有规”。万历四十六年(1618),岳和声为共学书院制定“会规”,以严明制度。或许他不会想到,这一纸文会竟成为一张“旧照”,使后来者可以清晰地看到当时“讲会”情形。

共学书院每年春秋两次大会,春季在三月三日,秋季在九月九日,为期三天。每月有小会,分别在初二、十六日。冬夏祁寒酷暑,相应辍会。大会聘请名师宿儒主教,发明学术宗旨,同时检查生徒对四书五经内容理解。会规中还对座次、仪节及“会讲”内容等作了规定。所谓“不知礼,无以立”,这样的制度是礼的内容之一。如今几百年过去,今天的“读书会”或“讲座”“学术研讨会”中仍可觅间当日影子。这也算是一种传承。

共学书院系明代官办书院,面向全省招生,史载“召八郡名士,肄业其中”。这种招生情况与办学规模,可视为清初“省会书院”制度萌芽,也可见它的历史地位。翁正春《重建共学书院记》中称:“不腆闽服三山都会,而书院阙如,何以示观。”这并不是说当时福州没有书院,而是说没有一个大书院,有了共学可以广聚俊彦,风化社会,转变一地学风。

明代,城乡区各地都设社学,以教养蒙童,朝廷再将之纳入官学体系,各府州县五十家设一社学。《小学》《孝经》《百家姓》《千字文》等书,即古代学生教材。从中可知,共学书院在福州当地的社学、私塾等基础教育机构也造成一定影响。

岳和声后来还主持修纂《共学书院志》,是为了存史,还是为发扬圣贤之学,或是给其他书院编修书院志提供借鉴?这些已不可知,但至少让人看到了他对坚持书院教育的决心。后来离开书院时,他写下“留别书院诸生”诗,临别不忘教诲:尼山木铎振千春,试与观生意自亲。点瑟游刀从此得,闻樨击竹未为真。寻常一听江河沛,混沌重开日月新。努力今朝同荐取,莫教立雪负先民。

清代的共学书院山长有郑定谋、刘兆基、吴道坤、周国祥、陈殷荐、罗天与等人。郑定谋,字公麟,康熙二十年(1681)举人,授闽县教谕。张伯行抚闽时曾请他在鳌峰书院纂辑诸书,后来延请为共学书院山长。刘兆基,字开周。举人,曾任教谕。解组归田后主持共学书院,造就学者甚众。康熙年间的院长,还有吴道坤、周国祥、陈殷荐、罗天与等人。书院在春秋两会中延请名师讲学,平时则请学问广博、品行优良者以教导诸生。书院的著名学子有邵捷春,考其一生成就与行事,追根溯源,当知与其年轻时代所受共学书院教育不无关系。

书院收藏有经史学文献典籍以供生徒借阅、浏览,经学方面有“十三经注疏”,史学部分有“二十一史”相关著作,另外还有数种儒家先贤文集。这些书不论对于当时书院诸生,还是今天的学子,或是每一位读书人都是“开卷有益”的,应当对之有所了解。因为这是中华文化的载体,读古书,研习“国学”,不单是一门学问,一个专业,也是国人的历史素养和情怀。

事物皆历经变革,当时福州城如勉斋、拙斋、泉山、竹田、养心、崇正、道山、考正、嵩山等书院久废,而清末,共学书院也大半芜削,据有关资料考证,其原址应在西湖之滨余府巷。

《福建日报》(2022年8月2日 第10版:理论周刊·读书)