作者:严 冰

近代以降,闽都涌现出一大批杰出的历史人物,还先后出现了像薛绍徽、沈鹊应、庐隐、冰心、林徽因这样才华横溢的著名才女,为福州的人文景观增添了新的气象,尤其是以寿香社“八才女”的群体性出现最为典型。

民国三十一年(1942年),清末举人、同光体闽派著名诗人何振岱,将师从其学艺有成的八位女弟子的词作结集,以自己主持的“寿香社”诗社之名,即《寿香社词钞》刊行面世。其中,选录了王德愔(1894—1978年,字珊芷)词35阕、刘蘅(1895—1998年,字蕙愔,号修明,一作秀明)词93阕、何曦(1898—1982年,又名敦良,字健怡,何振岱之女)词37阕、薛念娟(1901—1972年,字念萱、见真,号小懒真室主人,晚年号松姑)词12阕、张苏铮(1901—1985年,字浣桐)词36阕、施秉庄(1902—1986年,字浣秋)词20阕、叶可羲(1903—1985年,字超农,号竹韵轩主人)词89阕、王真(1904—1971年,字耐轩,号道真)词40阕,共计362阕。

这些风格清新、情调婉约,且皇皇可观词作的面世,一次性把富有才情和灵性的八位福州女性作者推向社会,一时赢得人们的交口赞誉,称她们为“八才女”。

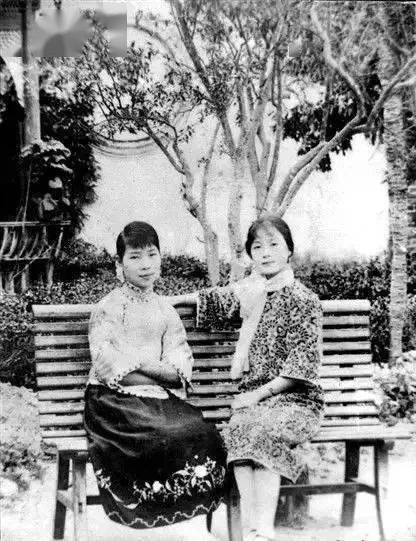

图为刘蘅和王闲在淇园的合影

其实,早在《寿香社词钞》面世之前,这八名幼承家学、天资聪颖的女子便以她们不俗的诗词创作成果,赢得了陈宝琛、严复、陈衍、林纾等名家的高度评价。陈衍将王真及其妹妹王闲与王德愔并称为“闺中小三王”,评价王真的诗词:“耐轩根抵陶、韦、王、孟,下逮闻仙、灵,而绝句有极似荆公、后山处,意笔能力避直致也。”

刘蘅先前师从过陈衍,她的才气深得陈衍赏识,曾得到了这样的称道:“同邑刘秀明,有《都门出游遇雪》云:‘花飞六出昼漫漫,踏遍琼瑶不畏寒。梅为争春新璀璨,松堪耐冷老盘桓。得时自觉平吴易,乘兴何磋访戴难。且趁良辰娱美景,慢将高卧学袁安。’次句有易安居士在建业城上披蓑戴笠气象。”

“八才女”不但工于作诗填词,还分别在绘画、书法、音乐弹奏、艺术理论等方面有相当高的造诣。王德愔在众姐妹之中年龄居长,工诗词、善书画,又能抚七弦琴,其家藏有“玉溜”古琴,自名居所为“琴寄室”。西汉扬雄有云:“言,心声也。书,心画也。声画形,君子小人见矣!”对于“八才女”而言,诗、书、画是相涵互融的艺术形式,均能应时应景恰如其分地挥洒她们的性情,表达她们的心意,且如此之多的多艺女子荟萃一堂,能不令人称奇吗?

“八才女”全都出生于世纪之交,最长的王德愔生于1894年,最幼的王真生于1904年。这正是中国社会处于“三千年未有之大变局”的时代,而她们之所以能够脱颖而出,成为一代才女,固然与她们各自的天赋异禀、好学覃思有关,更为根本的是,得益于她们各自敦厚殷实的家道的庇荫和时代潮流的造化。

“八才女”无不是出身书香门第或名宦之家,在她们各自的成长过程中都得到了家学的充分熏炙,哪怕是像刘蘅、叶可羲那样从小失怙,也都能得到至亲们悉心的呵护和教养。

王德愔之父王允皙出身官宦之家,自幼饱读诗文经史,清光绪年间中举,是近代同光体闽派著名诗人。何曦乃何振岱女儿,林则徐的曾外孙女。薛念娟的父亲薛裕昆也是清末举人,姑母薛绍徽更是晚清著名才女。王真的父亲王寿昌,毕业于马尾船政学堂,留学法国巴黎,是口译《茶花女》第一人,著有《晓斋遗稿》。王真自幼聪颖,王寿昌有诗记载其好读书的情形:“夜阑悄悄起,默诵无声息。读倦尝假寐,和衣不脱舄。”就此而言,“八才女”能健康成才,其原生家庭所给予的“前教养”,是她们人生的“第一个纽扣”和起跑线,为她们斯文风雅人生的长成打下了深沉而稳定的根基。

此外,“八才女”的成就,与福州得近代风潮之先的地域人文氛围是紧密相关的。早在1905年,施秉庄的父亲施景琛就创办起泉山女子学堂。1906年,在陈宝琛的支持下,其妻王眉寿创办了女子师范传习所,倡导福州女性接受高等教育,积极参与妇女自立自强运动。正是在这样的时代潮流和社会风尚的影响下,“八才女”才可能改变旧时女子不出街坊、老死闺阁的命运,坦然自在地踏入社会,自由结社从事诗词创作、传播自己的作品。她们非但可以自主选择接受现代教育、从事社会职业,甚而还能如叶可羲、施秉庄、王真等姊妹那样,达成不婚的默契,终身不嫁,一心致力于学问课业。

画家尉晓榕曾在《晴赏楼诗词后记》中,这样深情颂赞过他的外婆何曦:“她是诗,诗也是她,一种深深浸润于生活方式、情感方式甚至自然反应的泛诗倾向,使她的整个生命被完全诗化了。”这里所赞叹的“诗化了”的生命神韵,是“八才女”统一的生命风致。正是这样的一种生命风致,构成了一道富有福州气象的迷人的“才女文化”景观,启人深思。

王德愔是一位教养、风度俱佳的大家闺秀,常以诗词创作、抚琴奏乐怡情养性,贤良持家,真诚待友,深受亲友的敬重,有《琴寄室诗词》存世。刘蘅年寿最长,活到104岁,诗笔清妙、意趣高远,著有《蕙愔阁诗词集》,1955年被聘为福建省文史研究馆馆员,1987年以95岁高龄任福建逸仙诗社社长。何曦毕业于北京女子师范学校,本抱不嫁之志,经父亲何振岱介绍,32岁出阁,婚后丈夫顽疾,子女众多,生活艰辛,在文山女子中学任教职,1958年被聘为福建省文史研究馆馆员。

薛念娟虽然遇人不淑、婚姻不幸,但她却仅靠一份中学教员的薪水,独力把3个子女培养成才。叶可羲早年毕业于北京艺术学校,终身苦学不嫁,先后在多所大中学校任教,1983年9月受聘为福建省文史研究馆馆员,时人评价她“高韵积学,抒义行文,能衍前人未发之旨,而启后生未悟之期,有功于立教致用”。王真为人优雅豪爽,是至情至性的才女,终身不嫁,专心于从事艺术事业。

“八才女”不仅拥有一份真善雅正的诗意人生,还拥有着她们各自颇为丰硕的诗文创作成就。1987年出版的《五四以来的诗词选》中,入选的女作家全国仅24位,“八才女”占6位,分别是刘蘅、何曦、薛念娟、张苏铮、叶可羲、王真,她们是新中国成立后福建古典诗词创作的中坚。

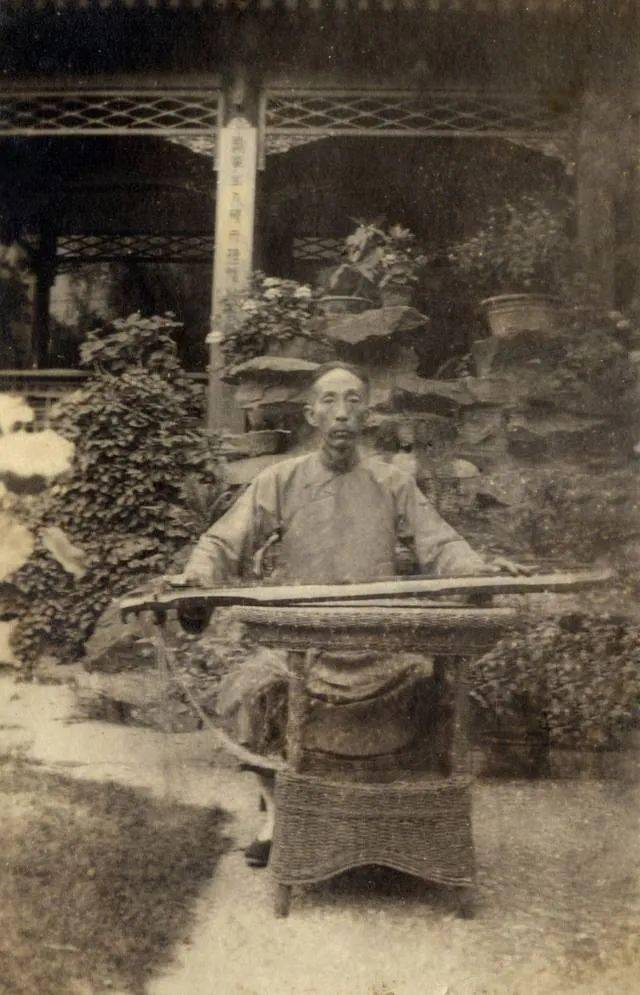

“八才女”诗意人生境界和诗文创作成就的获得,与她们有幸与一代名宿何振岱结为师生之缘是大有干系的。何振岱(1867—1952年),字心与,号梅生、龙珠居士、南华老人等,清光绪丁酉科(1897年)高中福建第四名举人。何老先生学识渊博,擅画能琴,书法功力深厚,尤以其深微淡远、疏宕幽逸的诗歌美学在闽派中独树一帜,享有同光体闽派殿军之誉。

“八才女”先后投入何老先生门下,与之“相遇”在诗词、书画、音律和学问的“林中”,得到了他精心点化,终于深得传统诗教的精蕴。她们不但在艺文章法方面得到造就,而且在整体的生命境界和气象方面得到了垂范和陶染。

何振岱和“八才女”师弟之间,在近现代福州人文中所演绎的这份“典范”与“师式”的人文承续的范式,是富有中华诗教经典价值的,值得我们悉心发掘、借鉴和弘扬。

《福州日报》(2022年9月27日 第10版:理论周刊·读书)