作者:刘洪哲

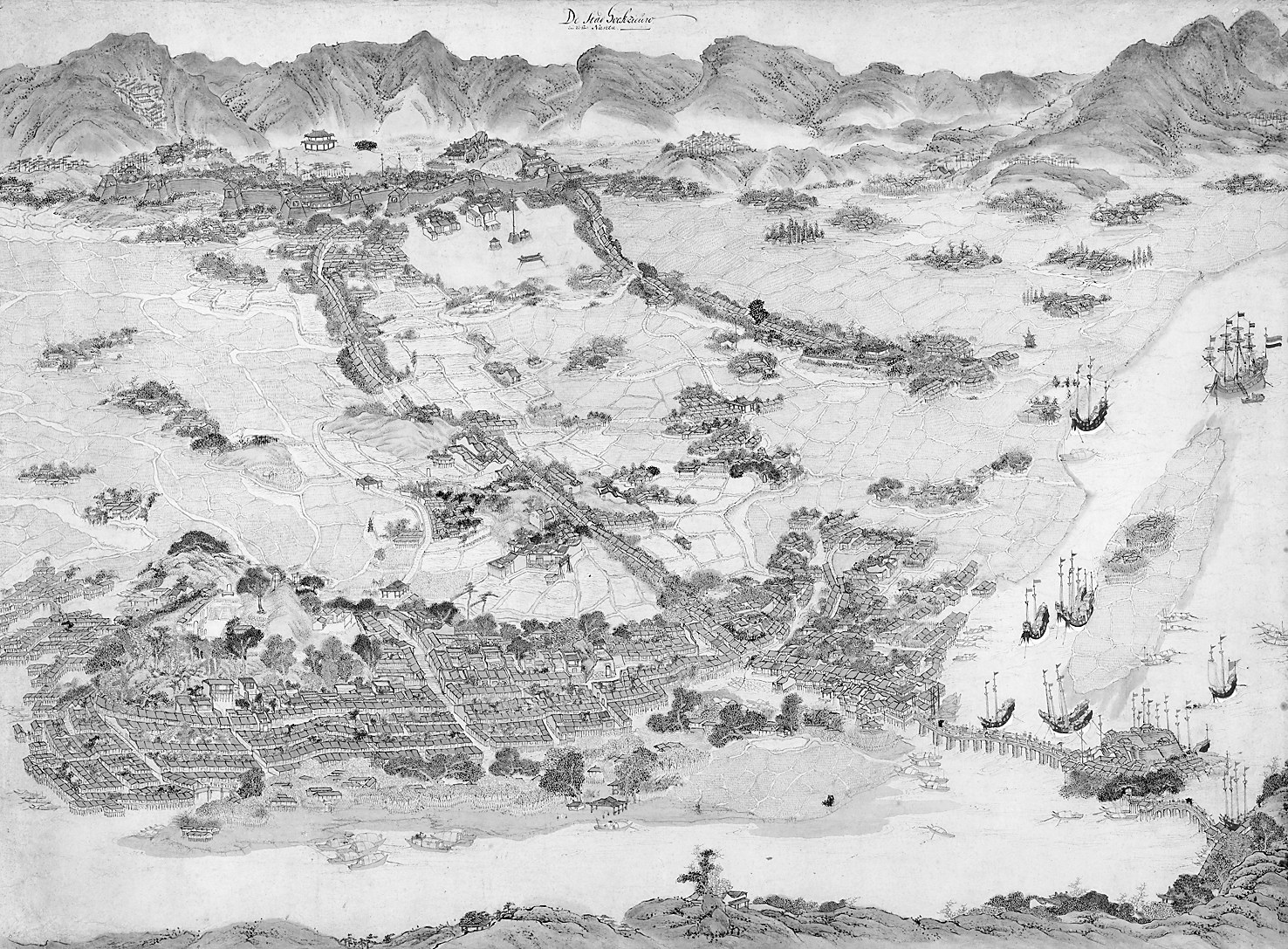

收藏于荷兰国博的《福州城图》是中荷政治关系、贸易交往的重要图像见证。(资料图片)

15世纪末至16世纪初,欧洲人开辟了通往亚洲和美洲的新航路。荷兰凭借发达的海上贸易迅速崛起,构建了遍布全球的海上贸易网络,被称为“海上马车夫”,公元17世纪也被称为荷兰的“黄金时代”。在中国,荷兰人于1622年占领澎湖,进而骚扰福建沿海地区,试图以武力打开中国市场。当时的福建地方政府对此展开了坚决回击。双方边打边谈,最终促成了在福州的高层会晤,达成了关于贸易等事项的初步协议。这是中荷交往史上一次具有重要意义的外交会晤,也开启了福州在17世纪中荷交往史上的一段传奇。

荷兰人觊觎福建由来已久

荷兰打开中国市场的尝试,最开始是从澳门进行的。1601年,荷兰派出首支到中国的商船抵达澳门,试图与中国建立贸易关系。但是在澳门,荷兰人遇到了葡萄牙人的强力排挤。此时葡萄牙人在澳门已经营多时,并采取手段取得了澳门的部分控制权。葡萄牙人视澳门的贸易业务为自身特权,对荷兰人的活动十分警惕。在中国官员对荷兰人以礼相待之后,葡萄牙人则对荷兰人展开了抓捕,最后杀掉17个荷兰人。荷兰人第一次的中国之行无功而返。

为进一步整合荷兰在东方的海上贸易力量,1602年由荷兰议会主导,将多家从事东方贸易的公司进行合并,成立荷兰东印度公司。东印度公司被荷兰议会授予在好望角与麦哲伦海峡之间广大地区的贸易垄断权,并拥有行政管理权、对外缔约权甚至宣战权。荷兰东印度公司决定打开新局面,将与中国的通商重点转移到福建沿海进行。

1604年,荷兰东印度公司在收集中国沿海地区情报时了解到,要打开中国市场,首先要占据一个合适的贸易据点,“漳南有彭湖屿,去海远,诚夺而守之,贡市不难成也”,同时可贿赂当时的福建税监高寀,通过其打通荷兰与中国之间的贸易往来。荷兰人双管齐下,一方面“即驾二大舰,直抵彭湖”,另一方面则遣人给在福州的高寀送去三万元好处费。

高寀为皇帝亲自任命的福建税监,主要职责是设法为皇帝征收税款,不受福建地方官节制。高寀一行在福建横行霸道,搜刮了无数的民脂民膏。其贪财的臭名远扬。在军事方面,税监并无兵权,也无法完全掌控福建政局。久而久之,税监与福建地方官两套系统实际上矛盾重重。

高寀受贿的消息传开后,在福建官场掀起了轩然大波。福建高层官员对于与荷兰通商一事坚决反对,并派都司沈有容率兵负责将荷兰人逐出澎湖。沈有容“负胆智”,直驱澎湖面见荷兰舰队首领韦麻郎,下达了最后通牒。荷兰人心生畏惧,最终退出澎湖。第一次澎湖危机得以解决。

虽然在中国没有取得进展,但荷兰人并没有停止在亚洲其他地区扩张的步伐。1619年是荷兰在亚洲发展具有决定性意义的一年。这一年,荷兰东印度公司占领巴达维亚(今雅加达),并在当地建立总督府,巴达维亚从而成为荷兰在亚洲的发展基地。野心勃勃的新总督库恩再次将目光投向中国。

库恩很快组织一支由8艘船只、1024人组成的舰队,由雷理生(Reijersen)担任舰队司令,于1622年4月从巴达维亚出发,再次前往中国沿海寻求与中国的贸易。首要目标仍然是攻占澳门,但“无论攻取澳门能否成功,我们命令他们在澎湖(若不能找到其他更合适的地方)筑堡修城作为我们的基地,因为此地据说比澳门更为便利。”库恩狂妄地认为,“对中国人来说,通过友好的请求我们不但不能获得贸易许可,而且他们将不予以理会,我们根本无法向中国大官提出请求。对此,我们下令,为节省时间,一旦中国人不做任何反应,我们不能获许与中国贸易,则诉诸武力,直到消息传到中国皇帝那里,然后他将会派人到中国沿海查询我们是什么人以及我们有何要求。”他还命令:尽可能掳掠中国沿岸的男女老少来充实巴城和公司在印尼群岛其他属地的人口。

荷兰舰队按照总督库恩的命令来到中国沿海,首战澳门遭受失败,随后径直前往澎湖并将其占领。荷兰人在对澎湖进行详细考察之后,选择在风柜尾等地修城筑寨,做长期停留的打算。荷兰人还派出多艘战船前往福建沿海地区骚扰,一旦取得优势则上岸劫掠船只和财产,并抓捕大量中国人到澎湖为其筑城。据统计,在澎湖城寨建成之时,为其筑城的1150名华人中有一半以上不堪折磨,先后惨死,侥幸余生者被再次押上荷船。与此同时,荷兰人也派人到漳州面见中国官员,声称主要还是为了贸易而来,希望中国方面允许其在澎湖驻扎。

福建巡抚商周祚制驭之策

自元朝政府在澎湖设立巡检司以来,澎湖一直属福建地方政府管辖。有明一代,中央政府先是沿袭元朝保留澎湖巡检司,但随后裁撤。嘉靖四十二年(1563年),重设澎湖巡检司,旋又裁撤。万历二十五年(1597年),为防范倭寇,设澎湖游兵。据《明神宗实录》记载,万历二十五年七月,福建巡抚金学曾奏“惟彭湖去泉州程仅一日,绵亘延袤,恐为倭据。议以南路游击,汛期往守”,得到允行。万历《泉州府志》载:“惟澎湖游兵专过澎湖防守,凡汛,春以清明前十日出,三个月收;冬以霜降前十日出,二个月收。收汛毕日,军兵放班,其看船兵拨信地小防。”可见澎湖虽因地理位置较为偏远,明政府仍然陆续在此设立了管理机构,进行了驻军,澎湖属于中国领土的一部分是深入福建地方官员心中的。

荷兰人占领澎湖,无疑挑战了中国对澎湖的主权。从行政区划上,澎湖属于福建地方政府管辖,驱赶荷兰人的责任就落在了福建地方政府,而此时的福建巡抚商周祚则是处理本次澎湖危机的关键人物。

面对荷兰人的侵略行径,商周祚首先予以了强有力的军事回击。据其在天启三年(1623年)正月二十四日呈皇帝的奏折中说:“红夷自六月入我彭湖,专人求市,辞尚恭顺。及见所请不允,突驾五舟,犯我六敖。六敖逼近漳浦,势甚岌岌。该道程再伊,副总兵张嘉策多方捍御。把总刘英用计沉其一艇,俘斩十余名,贼遂不敢复窥铜山……又因奸民勾引,蓄谋并力,遂犯中左,盘据内港,无日不搏战。又登岸攻古浪屿,烧洋商黄金房屋船只。已遂入泊圭屿,直窥海澄。我兵内外夹攻,夷惊扰而逃。已复入厦门,入曾家澳,皆实时堵截,颇被官兵杀伤。进无所掠,退无所冀,于是遣人请罪,仍复求市。”

结合荷方史料记载,荷兰人虽然在海战中占据了优势,但是面对中国军队的抵抗还是遭受了不小的损失。因为整个荷兰舰队的船只和兵员数量有限,荷兰人逐渐认识到用武力胁迫中国就范是不现实的。不断有荷兰人在战争中死亡和被俘,福建官员允许荷兰俘虏写信给在澎湖的荷兰人。而在信中,俘虏无一例外地强调在狱中生活之凄惨,不断哀求雷理生设法与中方交涉以重获自由。久而久之,荷兰俘虏问题成为了雷理生的一块心病。随后,俘虏的待遇问题也被纳入了中荷双方的交涉事项之中。

另一方面,虽然商周祚对荷兰人的挑衅行为进行了坚决回击,但在与荷兰人的交手中也察觉到荷兰战舰十分先进,比之前福建沿海出现的倭寇、葡萄牙人更难对付。而部分中国官兵也出现了“惧祸”的心态,担心战争扩大一发而不可收拾。双方均有和谈的愿望,于是开始进入边打边谈的状态。

在此需提及明政府海禁政策的变迁。明初洪武帝颁布了海禁政策,严厉禁止私人开展海外贸易。初时,福建地方官员严格执行了此政策。然而闽人历来靠海而生,海禁政策的实施对闽人的生计影响很大。明朝中期以来,民间要求解除海禁的声浪逐渐变大,福建地方官员也逐渐倾向放松海禁政策。隆庆元年(1567年),明政府颁布新规,允许福建月港商人出海开展海上贸易,打开了海禁政策的缺口,也由此掀起了一阵福建人前往东南亚经商的浪潮。而此时正是荷兰人在东南亚开疆辟土之时,于是在巴达维亚、万丹、北大年等地,中国商人与荷兰人相遇。中荷之间通过私人贸易实际上已经产生了非官方性质的贸易关系。本次澎湖危机是在此大背景下出现的。

因荷兰人的活动范围主要在澎湖与漳州河沿岸之间,双方前期谈判主要在厦门进行。荷兰人告诉中国官员是为了与中国的贸易和友谊来到澎湖,希望与中国开展正常的贸易往来。中国官员则正告澎湖是中国领土,不得在澎湖进行贸易,同时质问荷兰人若是为了友谊而来则不应在沿海地区进行破坏。中国官员同意在澎湖以外为荷兰人寻找合适的贸易地点,荷兰人则说到澎湖是巴达维亚总督的命令,没有其许可不能退出澎湖。中国官员最后告诉荷兰人,所有的协议内容必须由在福州的福建巡抚批准才能生效。

为了荷兰东印度公司的利益最大化,舰队司令雷理生决定亲自前往福州与福建巡抚进行谈判。

澎湖巡检司衙门旧址(现澎湖天后宫)。

中荷福州谈判之经过

在决定启程前往福州之时,雷理生一行接到中国官员通知说,福建巡抚认为荷兰人不必前往福州即可在当地进行谈判。雷理生认为中国官员的意见反复无常不可信,必须亲自见到巡抚才能确信,所以更加坚定地要前往福州。厦门官员最终同意,并派出人员与雷理生一起前往福州。

雷理生一行取道传统的驿道前往福州。因为他们的行程是经过官方允许的,并将与巡抚见面,所以雷理生一行在旅途中得到了较好的接待,不断有沿途官员为他们提供食品和礼物。经过近一个月的跋涉,雷理生一行于1623年2月6日到达福州。

初到福州,荷兰人还不能被安排直接与巡抚见面,必须将一些前期事项基本谈妥才行。第二天先由次级官员与雷理生一行会谈,中国方面提出的核心要求是荷兰人必须拆除在澎湖所筑的城寨,并威胁荷兰人若不同意,则取消其与巡抚的见面,还将杀掉荷兰人的翻译。于是,是否拆除澎湖城寨成为荷兰人与福建巡抚见面的先决条件。从中国官员的角度来看,拆除城寨意味着荷兰人放弃在澎湖的居留权,因为没有城寨作为固定的居住地,荷兰人无法在澎湖长期停留。即使停留也只是临时性的,一旦气候不佳则必须开走,从而实际达到了驱赶荷兰人的目的。

关于拆除澎湖城寨,荷兰人自然不愿答应,但是荷兰人的翻译被吓坏了。他们建议荷兰人应该先答应拆除城寨,而在实际操作中只需稍微破坏一下,在中国官员不再紧盯的时候,又可以择机重建。他们还告诉荷兰人,如果能答应中国官员的要求,中国才可能选择让步,在其他方面还有取得好处的可能。荷兰人听后觉得可行,于是答应,也由此取得了与福建巡抚见面的机会。

2月11日,荷兰人与福建巡抚商周祚在福州城内的巡抚衙门正式会面。荷兰人对商周祚表示了“最尊敬的致意”,商周祚也对荷兰人的到来表示了欢迎。因为有前期谈判的基础,双方对几个要点问题进行了重申,达成的共识主要有以下几点:

一、荷兰人同意撤离澎湖并拆除其所修筑的城寨;二、中国将协助荷兰人在中国辖区外寻找适当场所并进行贸易;三、中国同意改善荷兰俘虏的生活待遇;四、中国将禁止中国的戎克船前往马尼拉及其他与荷兰人敌对的地方贸易;五、中国将派遣使节到巴达维亚订立条约。

其中的核心条款仍然是荷兰人离开澎湖。综合中荷双方史料,显然荷兰人是答应了这个要求。据商周祚呈皇帝奏折所说:“复以互市饵之,俾拆城远徙。故弭耳听命,实未尝一大创也。”即使商周祚的后任南居益对荷兰人采取了更激进的策略,也深知是因为荷兰人对商周祚有承诺在先,“红毛一种,前抚臣商周祚殚心筹划,业已俯首就降,指天说誓,自谓拆城远徙”。

荷方史料也记载了荷兰人同意拆城远徙的承诺。据《荷兰人在福尔摩莎》中记载,总督德·卡尔本杰给荷兰东印度公司董事会的报告:“司令官出于无奈,只能顺从他们的意愿,不然没有人敢在官员面前替我们说话,因为这样做过于危险。”而荷方参与谈判的主要人物雷理生在其日记里也承认,当一位福建官员询问他们对于7日所提出来的条件是否满意,他们回答是。而中方2月7日提出的核心条件则是要求荷兰人拆除在澎湖修筑的城寨。对于主要条款的相互让步,双方在福州谈判取得了一定的成果,达成了初步的协议。

从中荷关系史来看,这是具有划时代意义的一次会晤。荷方代表虽然是东印度公司的舰队司令,但东印度公司的外交权是荷兰议会正式授予的。中方代表福建巡抚虽然是省级行政官员,但福建历来是中央设立负责对外贸易的市舶司所在地,即使市舶司制度取消后,福州一直是中央认可的琉球国进贡的唯一口岸,福建政府长期以来也被授予了一定的外事管理职能。因此,本次的福州谈判是中荷两国之间具有正式外交意义的一次会晤。

问题的关键在于协议如何去执行。雷理生一行从福州回到澎湖后,显然并没有拆除城寨,而是继续留在澎湖不走,借口是没有找到更合适的贸易场所,并责怪中国继续允许商船前往马尼拉等地贸易。在拖延几个月之后,商周祚终于认识到事情的严重性,于是上奏指责荷兰人背约,并提出对荷兰人用兵的想法。明熹宗则裁示“设法抚论驱逐,毋致生患,兵饷等事,听便宜行”。不过此时商周祚三年的巡抚任期已经到期,后续问题的解决留给了其后任。

福州是“黄金时代”中荷交往的见证

新上任的巡抚南居益显然不相信荷兰人会自愿退出澎湖,在得到朝廷允许后致力于加强战备,摆出了对澎湖荷兰人进攻的架势。而经过近两年与福建地方政府的拉锯,荷兰人也意识到继续占有澎湖已不切实际。双方恢复谈判,相关条款经双方分别呈报福州和巴达维亚后,荷兰人于1624年8月开始拆除城寨,随后退出澎湖。

本次澎湖危机的最终解决,双方主要接触地点虽然在澎湖和厦门,但荷兰人已经充分了解,双方商谈的所有协议内容都必须经过在福州的福建巡抚批准才能生效。这是雷理生一行执意前往福州的根本原因。在雷理生日记原文中,其从未明示福建巡抚这一官职,一般以福州军门来代替,并几次写成漳州省长官(同样位于福州)。说明因文化、语言等差异,其对福建省行政区划并不熟悉,但非常清楚本省的最高官员位于福州。因雷理生一行没有前往北京面见皇帝的资格,所以在谈判中,福州方面意见意味着中国官方的最终意见。

澎湖危机解决后,因为荷兰人对福州的了解日益加深,同时十七世纪也是荷兰海上贸易的全盛时期,越来越多的荷兰人来到福州。据麦克福原著、金云铭译注增补的《十八世纪以前游闽西人考》(刊载在福建协和大学《福建文化》期刊第33期)不完全统计,十七世纪来到福州的荷兰人有阿林(Aline)、雷理生(Reijersen)、范米德(Van Mildert)、路党明(Rudomina)、杜德新(Tudeschini)、肥兰(Ferran)、范和伦(Van Hoorn)等。

这显然不是十七世纪荷兰人在福州的全部。从1662年开始,中荷两国再次在福州进行了密切的交往。前述荷兰人1624年被逐出澎湖之后随即占领台湾,到1662年又被郑成功逐出台湾。为了报复郑氏集团,同时为了长期以来打开中国市场的愿望,荷兰人选择与清政府结盟,再次将焦点集中在福州。1662至1664年,荷兰东印度公司三次派出舰队来到福州,寻求与清政府联合开展对郑氏集团的战争。1666年、1678年、1679年、1685年,荷兰东印度公司都派出使团前往福州,寻求与中国之间的自由贸易。其中1666年和1685年的使团均在福州登陆后进京面见清帝。而一部分随行而来的荷兰人则在福州长期住下,其带来的商品广泛进入福州市场流通。正因为荷兰人在福州的活动日益扩大,荷兰人一度在福州设立了负责贸易的常设机构。1686年荷兰访华团抵达北京后,甚至向清廷提出要将福州作为荷兰人长期居住城市的请求。因为中荷双方的准同盟关系,两国之间的关系在1662年至1689年进入了热络期,双方主要交往的地点就在福州。

纵观整个十七世纪,从世纪初的第一次澎湖危机,荷兰人开始了解福建,进而在第二次澎湖危机中进入到福州,认识到福州是解决问题的必到之地。随着双方在军事、贸易等方面联系的加强,荷兰人开始将福州视为开展对华贸易的主要基地,经营长达数十年之久。庞大的使团、结队的商人、海量的商品蜂拥而至,深刻影响了福州城市的发展,促进了福州这座传统省城由政治、军事职能为主,走向了兼具外交、外贸职能的转变,推动了福州走向近代化和国际化的进程。

十六世纪以来,随着新航路的开辟,葡萄牙人、西班牙人、荷兰人、英国人陆续来到中国东南沿海地区。葡萄牙人以广东为主要根据地,采取手段取得了澳门的居留权。西班牙人一度占领台湾北部,最终以菲律宾为主要发展基地。荷兰人虽然晚来一步,但后来居上,首先在东南亚地区取得对葡、西两国的优势地位,随即北上中国、日本,建立了东亚、东南亚地区最强大的贸易网络。在其最重要的巴达维亚—长崎航线中,台湾海峡位于咽喉部位,也是打开中国市场的必经之路。于是,荷兰人在海峡两岸反复活动,福建顿时成为中荷交往的前沿阵地,而省城福州则成为中国对荷交往的中心。十八世纪以来,英国崛起取代了老牌海洋强国,荷兰在全球的商业帝国走向衰落。

下一轮中西交流的浪潮,则是约200年后的“五口通商”时代了。

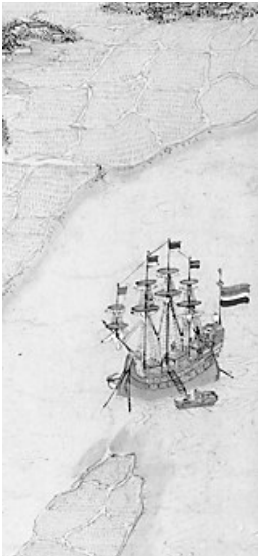

《福州城图》中闽江上的荷兰商船。

《福州晚报》(2022年12月7日 A07版 闽海神州)