作者:金穑

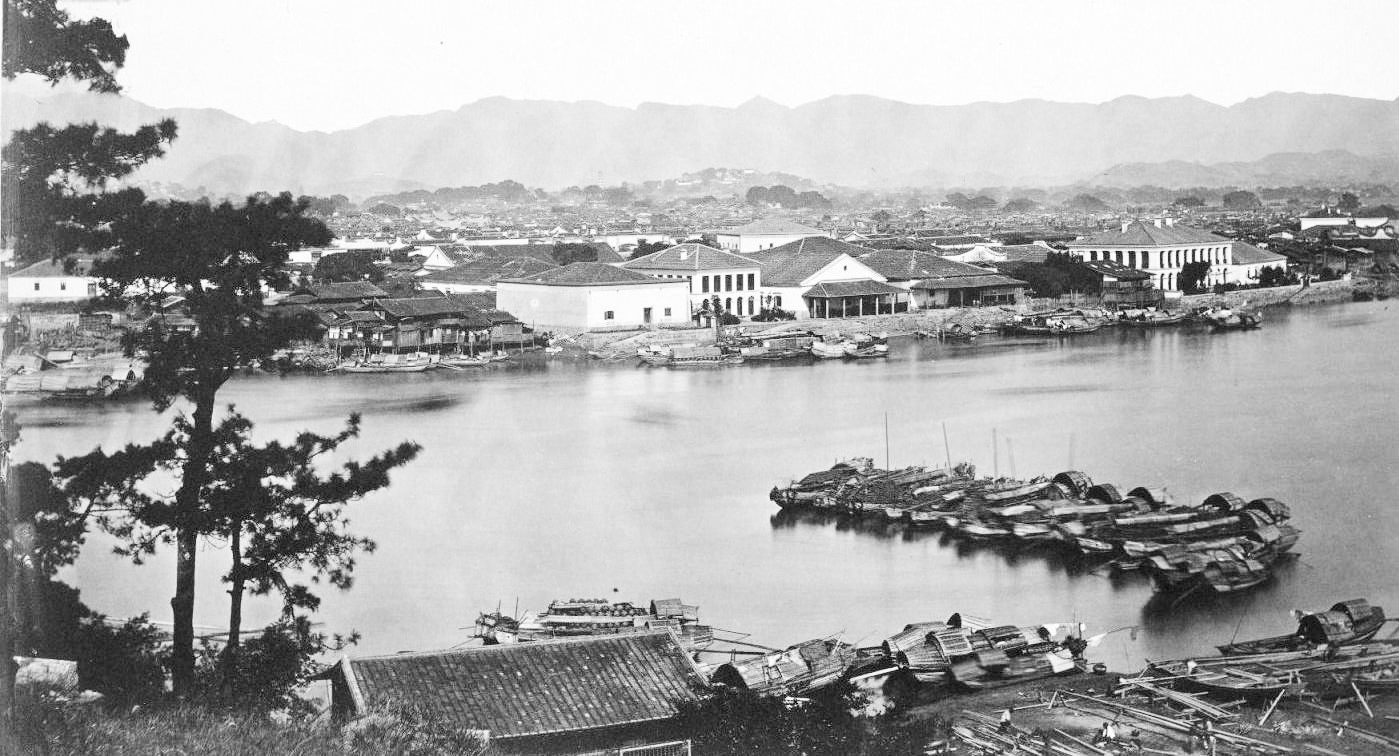

20世纪40年代闽江两岸。

“五口通商”后,福州、厦门开埠,茶港兴起,福州茶市异常活跃,洋行、茶栈、茶商,甚至传教士都参与进来,上演了一场精彩的茶叶大戏。福州港迎来了她的黄金时代,一度成为中国最大的茶港。

闽江万寿桥段的繁忙景象。

榕城四月茶市开

开埠前后

许多人对福州的印象,可能来自于教科书,来自于晚清洋务运动中的马尾船政,甚至于后来的马江海战。这显然有点掐头去尾之嫌,没弄明白正是因为福州茶香盈城,帑储(tǎng chǔ,指府库储积)殷实,马江上空才响起了机器轰鸣声,并直接把福州带入了工业时代。五口通商,福建有其二。福州、厦门两地之所以被英国看中,就是为其攫取茶叶提供便利,所以在《南京条约》谈判时,英方强烈要求加上福州。

英国人觊觎福建茶久矣。道光十五年(1835年),就有英商泊船福州台江,然后换一小船,经洪山桥直上水口,期望能抵达崇安,结果被江防兵勇阻止。

福州、厦门均于1843年9月11日开市。福州被辟为通商口岸,时人是不理解的,拒绝的、愤慨的都有。两江总督梁章钜因病返回故里福州,途径浦城时恰逢此事,不胜骇愕,立即修书福建巡抚刘鸿翱,言福州开埠,英夷必得寸进尺,窥视延津。看到英国人居住在自己家门口,梁章钜索性不叶落归根了。

但刘鸿翱又能怎样,道光皇帝都无可奈何呢!福州港,在久远的潮起潮落中也曾惊涛拍岸,乃至于历史要在这里逗留。乾隆二十二年(1757年),清廷再次禁海,只留广州作为通商欧洲国家口岸,但实际上福州与琉球的往来是畅行无阻的。福州设有琉球馆,至今遗迹尚存。

福州开埠后,英国商人急不可耐地来到福州寻求贸易,但遭到上自官员下至百姓的坚决抵制,想从福州运走茶叶颇为艰难。1845年,英国商人纪连在福州开设了一家洋行,经营不顺利,最后还被揍一通而灰头土脸地离去。英国人也一度怀疑自己的判断,欲以温州或台湾取代福州。而就在外商近乎绝望中,奇迹出现了。

太平天国的战火燃至福建、江西、浙江等地,原来从武夷山输往广州、上海的茶路被阻断,寻找新的茶叶输出路径迫在眉睫。1853年,福建巡抚王懿德果断上奏,在福州开茶市。毕竟从武夷山沿闽江水系顺流而下到福州只需4天,而之前运至广州需45天,到上海需28天。一路上人挑畜驮,水浮陆转,防潮防盗,关卡林立,运输成本其实高得惊人。在运输速度决定茶叶利润的年代,这对茶商是致命的。事实上,对中国的茶业发展也是致命的。捷足先登的美国旗昌洋行直接将茶从武夷山沿闽江顺流而下,运往福州,引发怡和洋行等竞相效仿。

序幕刚一拉开,疾风骤雨的高潮便来了。仅1856年至1865年的十年间,英国、澳大利亚、美国从福州港运出的茶叶从265千担剧增到492千担。这显然是长期扭曲的茶叶市场矫正后释放的巨大能量。王懿德的这一决策堪称抢抓时机的经典,福州港从此进入又一个兴盛周期,乃至于改变了晚清福州经济社会结构。

《榕城茶市歌》

福州的茶港岁月至今仍为后世津津乐道,一首《榕城茶市歌》也时常被提及。此歌作者是翁时农,可惜履历不详,透过些微信息,只知道他当时家住福州南台,目睹了福州茶市繁盛热闹的场景,并用细腻的笔触记录了下来:

头春已过二春来,榕城四月茶市开。陆行负担水转运,番船互市顿南台。

千箱万箱日纷至,胥吏当关催茶税。半充公费半私抽,加重征商总非计。

前年粤客来闽疆,不惜殚财营茶商。驵侩恃强最奸黠,火轮横海通西洋。

西洋物产安是宝?流毒中原只烟草。洋税暂能国帑盈,坐耗民脂悔不早。

建溪之水流延津,武夷九曲山嶙峋。奔赴灵气钟吾闽,奇种遂为天下珍。

乌龙间投徒饰色,名花虽馥失其真。天生特勒泰西种,销售唯视泰西人。

此亏成本彼抑价,一语不慎洋人嗔。独不闻,夷人赖茶如粟米,一日无茶夷人死。

春天是茶的季节,南方的山区处处弥漫着茶的气息。茶也是春,春也是茶。头春、二春,是茶树嫩叶的采摘轮次。传统上闽东、闽北习惯用“春”来表述轮次,谓之头春、二春、三春;闽南通常以“茶”来表达采摘轮次,所谓春茶、夏茶、秋茶是也。《榕城茶市歌》可谓福州茶市的“清明上河图”。

福州茶市交易的时间、地点、规模等在歌中交代得很清楚。每年农历四月,福州茶市最旺时期,周边以及省外的茶商、洋商、驵侩云集南台。运茶船在闽江来往穿梭,盛况空前。驵侩(zǎng kuài),就是常说的牙商。牙商的形象在影视作品中似乎不好,但其实从经济角度看,其正面效应是主要的,譬如交流了市场信息,提供了商业信用,促进了商品交易,至今仍是市场不可或缺的重要一环。现在市场活动中的各类中介,其实就是“牙商”。有时牙商也履行一定的管理职能,比如替官府代征地方商税,控制特殊商品的贩运等,甚至对一些手工业生产进行监管。牙商有官私之分,官牙要经官方恩准,持有帖子。做牙商是有门槛的,即要有资产,资产雄厚者曰牙纪,小的叫牙侩。清末的牙佣约为1%至3%。

福州茶市的繁荣来得太突然,官府的管理举措、金融市场发育等显然没能跟得上而一时手忙脚乱。茶人忙着张罗生意,抽税的胥吏们也就顺势捞了一把,不少官帑就这样流入私人腰包。洋行里多广东人,这是因为他们是从十三行中分流出来的,懂业务,市场需要他们。洋商已经进入机器时代,凭借着资本优势控制着茶叶生产的产业链。洋行借款给茶栈,茶栈预付资本给茶庄、茶农,茶农必须将茶叶销售给茶庄。销售渠道、定价权掌握在洋商手里。

翁时农弄不明白,既然中国茶商居卖方市场地位,夷人为何还掌握着定价权?岂止翁时农一脸惘然,其时的中国茶界对世界市场也是懵懵懂懂。这留待下文讨论。

一时荣耀福州港

1856年以后,福州港茶叶出口量位居全国第二,1859年首度超越上海,成为全国茶叶出口第一大港。姚贤镐的《中国近代对外贸易史资料》存留了一组福州港茶叶出口的辉煌数据:1867年为55万担,1868年为60万担,1875年是72万担。1880年创下纪录的80万担,之后整个19世纪80年代虽有下滑,但没有低于50万担。这当然不能忽视客观因素,即太平天国部队李秀成部攻克苏杭,围困上海,商贸中断。有资料为证,1859年,上海茶出口5550万磅,翌年只有2550万磅。

在福州港鼎盛时期,能与福州相颉颃的是上海,稍后还有汉口。它们是当时中国的三大茶港,年出口量基本占中国茶叶出口总量的70%。从茶叶市场组织程度看,上海、汉口似乎更完善些。1868年上海就设立了茶叶公所,郁子梅主办,董事唐廷枢、卢际周、梅子余、姚溪筠、叶仕卿、唐翘卿、徐润等,多是晚清商界风云人物。同时期,汉口也设有茶叶公所。纵观晚清对外贸易,上海无疑稳居第一宝座。五口之中,上海最为重要。

据闽海关年度贸易报告显示,福州港出口茶叶主要是工夫红茶,正常年景约占总量的80%多,明显独大。其次是色种、花茶、乌龙茶以及极小一部分的松溪绿、熙春等绿茶。1867年统计显示,茶叶出口的目的地:输往英国35.4万担、澳大利亚9.8万担、美国6.3万担,新西兰以及其他地区有小部分。

“五口通商”以后,“码头”一词也开始广泛使用。福州茶市一开张就设在仓山泛船浦、海关埕一带,桥南道设立了许多码头与仓库。由于无法满足需求,桥北的台江沿岸迅疾兴建新码头,茶叶交易中心也渐由仓山转移到了台江。入民国后的1916年,台江开辟了第一条马路,联通了桥头、上下杭、苍霞洲、三保等处,大大便利了货物流通,但依旧应付不了船运需求,于是继续在闽江及其周边水域白马河、新港、三捷河、达道河等处建了大量简陋的道头,如洪武道、中选道、尚书道,至今还有一个地名叫茶道,显然是装卸茶叶的码头。码头搬运工称“甲哥”,纯靠体力维生,生计艰难,时人叹为“四边”:身穿破边,吃在摊边,睡在路边,死在街边。令人唏嘘!

福州码头既见证了闽北的木材、山货沿江而下,也目睹了转运海内外走向更远的地方,可谓近代福州经济活跃的见证者。许多事、许多人的故事就是从码头开始的。同治九年(1870年),著名学者俞樾莅闽时,站在越王台上凭栏俯视,但见闽江上“海外帆樯历历可数,亦壮观也”。从现存的老照片看,闽江两岸确实是帆樯麇集,江面宽阔,但呈现严重的拥挤状,远处烟台山上的领事馆格外醒目。

闽江,如一条商业脐带,维系着闽北腹地与福州的经济命脉。

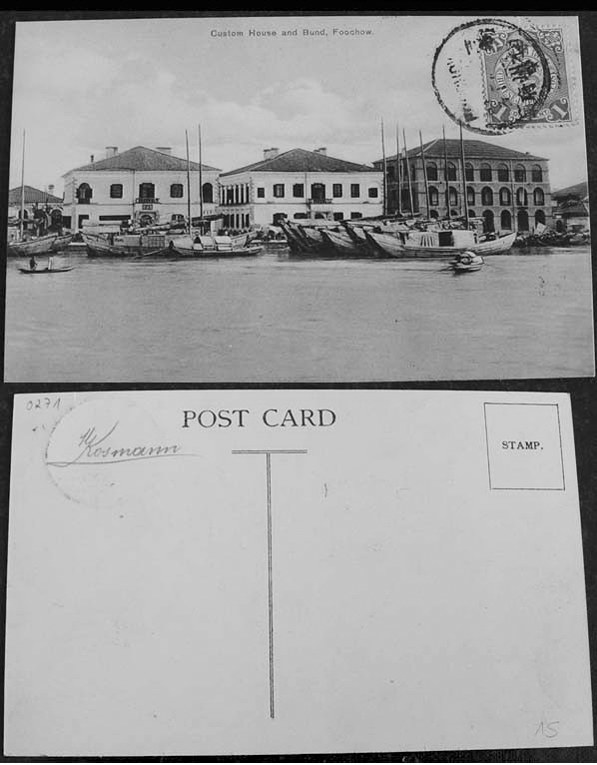

闽海关大楼明信片。

1911-1913年闽江上的山东船。福州市茶文化经济研究中心供图

洋行、茶帮与茶栈,一场大戏

洋行

福州茶市出现人来货往、商行林立的盛况,福州人始料未及,而洋行动作明显快。1869年,福州市场就有英国商行15家、美国3家、德国2家以及银行、货栈、印刷局等。嗅觉敏锐的美国旗昌洋行1818年在广州成立后就参与武夷山的茶叶经营,1846年总部迁往上海,这显然是对上海发展潜质的先知先觉。

福州市场上洋行经营茶叶的程序,一般是先向茶栈购茶,另行焙火,重新包装,贴上洋行商标,销往海外。洋行的内部组织层级分明,责任明确。最上层是总经理,俗称大班,其下是茶师与总账房,均为老外。再下来是买办,多为广东人,所谓“广东市栈闹繁华”。买办之下是账房主管,主管之下又分过秤员、专门负责茶样的及栈司、翻译、书记员等。

在洋行,买办是个关键角色,负责茶叶采购与人员管理,事务庞杂繁多,处事八面玲珑。洋行刚入驻福州时,买办要冒着风险携巨资赴武夷山采购,直到19世纪60年代福州汇兑市场完善后,买办采办茶叶才便捷些。买办要独当一面,因此报酬不低。一些买办发家后或开茶栈,或入股洋行,如福州琼记洋行的唐隆茂,为东家在福州服务11年后,在汉口另立门户,自组茶栈。鲜为人知的是,不少买办还被日本茶商雇佣,为日本茶叶出口服务。因为同时期日本茶的出口模式与中国如出一辙,出口茶叶只能卖给外商而无法左右海外市场。买办精通茶叶贸易,自然是国际市场上的香饽饽。

茶帮

福州茶市兴隆之时,不仅邑人纷纷跻身其间,浙江、江西、安徽、京津等地客商来此做生意。他们或独资,或合作;或直接经营茶叶,或为茶叶经营提供服务。后来福州许多知名的老字号茶商也是在这个时候创办的,如太和堂(1860年)、陆经斋(1870年)、双团轩(1870年)、天柱峰(1880年)、第一峰(1895年)、一枝春(1895年)等。曾任全闽大学堂监督的叶在琦有《冶城端午竹枝词》“万盏波灯宴清夜,豪华知是卖茶商”,足见当时的茶商开门利市,赚了不少钱。有了钱,端午之夜就泛舟买酒,快哉悠哉!

市场之红火,带动福州相关产业与周边茶叶种植也活跃起来。同治年间(1862-1874年)一则契约显示,泛船浦有五个人商议成立了一家木作厂,专门为茶叶出口制作木箱。由于生意实在太好,其中三人有意自立门户,于是五人于光绪五年(1879年)欣然签约散伙。而由偏僻山区往福州运茶的挑工显然难以欣欣然。光绪二年(1876年)的一张货单显示,古田大益茶庄一直是通过挑工将茶叶运往福州苍霞洲的。从古田挑茶翻山越岭到福州要4天时间,一担运费是台伏1元(铜钱1000文),如有逾期,每日扣钱100文,到福州后如有欠秤,扣钱400文,敢偷换掉包则送官究治。

当时,不同经营模式、不同地域的茶行自行组合在一起,统称为“茶帮”。茶帮为维护自身的利益,彼此组成茶帮公所。茶帮的划分并没有统一的标准,比如福州市场上,以采办绿茶为主的称为茅茶帮,以采办红茶为主的称为箱茶帮。运销茶行有京东帮、天津帮、洋行帮之分,显然是以运销目的地来划分的。

茶帮,是晚清民国以来中国茶市的重要存在,但不是一个严密的组织。多时达三四十家,后主要分为二:一是福长乐帮,多由长乐人经营;另一是福泉兴帮,多由福州人与闽南人经营。各帮之内又可细分,如京东帮内有京徽帮与直东帮之异,帮内多是由安徽人开设的茶行组成,产品主要销往华北等地。京徽帮来福州的先行者是汪正大号。1935年的一个调查显示,彼时福州还有京徽帮44家,如源丰和、泉祥、同德、乾太盛、聚源,它们多设在福州下藤路、泛船浦一带。福州本地人开设的茶号主要集中在桥南、桥北、城内,桥南多平徽帮,桥北多闽帮,城内是茶店铺。

福州如此,福建省内其他地域亦不例外。如产茶重镇武夷山,自太平天国运动阻隔茶路后,晋商撤资转战两湖,留下的空缺迅速由闽南与广东茶商填补。实力最雄厚的三大茶帮:一是下府帮,即以讲闽南话的茶商为主组成;二是广东帮,以操广州方言为主的茶商集聚而成;三是潮汕帮。三帮之间经营各有侧重,花茶多由下府帮经营,主要在赤石镇精制,运往福州市场销售。武夷山的莲心茶、龙须茶多由广东帮、潮汕帮经营。

晚清福州市场上的茶帮衍迁至民国时期基本格局没有改变。京东帮中的北京与山东茶商依旧源源不断地把福建茶叶销往北方。天津帮中多福建人,因多经营花茶,也称花香茶帮。茅茶帮主要收购毛茶转售其他帮。广东帮主要为洋行做代理,钟情红茶与乌龙茶,因这两种茶须用箱子包装,故称箱茶帮。洋茶帮的领地最严格,绝对不允许他帮染指,洋行采购茶叶主要由茶栈代理。全面抗战前,福州市场上还有怡和、太兴、裕昌、德兴、乾记、天祥、协和、禅臣、同享等英德洋行。

茶栈

茶栈,是茶叶外销的重要机构,是与一般的茶庄、茶号完全不同的,时下容易混淆。茶栈的起源要从十三行说起。鸦片战争后,公行制度废除,由买办制度取而代之,买办隶属于洋行,洋行主导着茶叶交易。但茶叶商品交易的特性与丝绸、瓷器、漆器等出口产品完全不同,后者可以在市场上直接现买,而前者必须预定,所以就产生了买卖双方的中间人——茶栈。

茶栈占地规模一般不大(这是其与茶厂的最大区别)。栈者,货栈、客栈也。的确,茶栈要为闽北、闽东以及省外远道而来茶商提供茶叶存储与食宿。福州长乐欧阳康家族在今福州下杭路与白马路交界处的238号开设的“生顺茶栈”就极富代表性。茶栈的诸种职能也是在业务发展中逐渐拓展的,主要是介绍茶叶输出,从中抽取佣金。其次是从事茶业间的借贷等,其本身资金并不雄厚,一般假手洋行,转贷款给内地茶庄或茶农。程序上是前一年放贷给茶农(称为“放山”,茶农则称为“领盘”),茶农开春采摘并制作为毛茶后卖给茶栈。由于茶园偏僻,茶农经营规模小,受市场波动影响大,因此茶栈也经常遭受损失。生顺茶栈四周有9座房屋毗连相通,大大小小百多间房子,前门在下杭路,后门直通何厝里、上杭街,进出非常方便。生顺茶栈创立了诸多商号,如一枝春、第壹峰、埠兴春、同安等。

大戏开幕了

当时,福州茶市竞争颇为激烈,洋商与本土茶商绞尽脑汁,斗智斗勇。成立茶业公会、控制货源、维持价格是福州商行与洋商竞争的常规动作。如1883年8月,有一公会告知各茶行不准从外地运茶到福州,同行互相监督,一经违反即罚洋1000元,甚至还有越位之嫌,不准茶农采摘秋茶。

洋行最擅长的手段就是利用资本与国际市场的信息优势,诱使本土茶商做出错误判断,从而渔利。毕竟洋商在世界市场逐鹿,而中国茶商依旧拘囿于一域一技,难免处处被动。左宗棠督政闽浙时,看到每年春茶上市,洋商在福州茶市高价收购,待大量茶船拥至,茶货堆积,而价格锐减,中国茶商因此亏了血本,深有感触:“洋商茶栈林立,轮船信息最速,何处便宜,即向何处……”资本、运输上的短板,中国人也看得真真切切,并付诸实施。如轮船招商局成立后雄心勃勃,开辟海外航线,但在洋船的挤压下壮志难酬,只好偃旗息鼓。

本土茶商难以掌控自己的命运,只能互相杀价,结果传导到产业链低端的茶农身上。茶农只好制作毛糙,新旧茶混杂,以次充好,茶品质愈益低劣。而此时的清廷,内忧外困,只知搜刮茶税“富国强兵”而不知“富民富茶”,茶叶技术改造、品质提升无从谈起。恶性循环难以阻止,最终中国茶业呈现日暮途穷之态。而同时期的日本,一直致力于“直输出”,也就是掌控海外销售渠道,比如利用日本海外商社代理等,渐渐打开渠道,甲午战争后取得明显成效。进入20世纪,日本基本实现“我的茶叶我做主”了。中日对比,浮沉之间,留下太多的无奈。

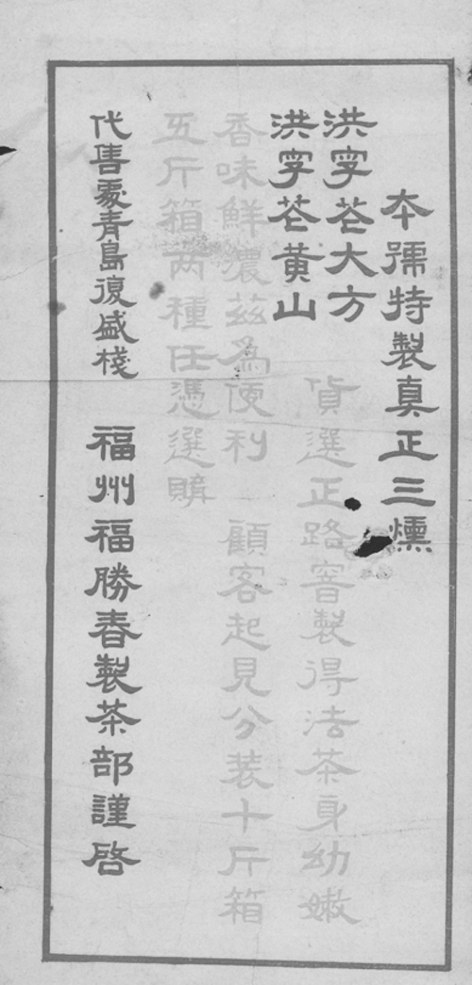

福州福胜春制茶部发往青岛复盛栈的茶票。洪植锦供图

俄国放不下的砖茶情结

俄国是中国茶叶的最忠实需求者。福州茶港兴盛之时,俄国人也兴冲冲来了。为了在茶叶贸易中争得主动地位,他们采取的是控制中国茶业产业链的做法,设立砖茶厂。这点有别于英国,英国采用的是在殖民地培植新的茶叶供给的方式。俄罗斯气候寒冷,也没有殖民地,所以采取的是一条完全有别于英国的做法。

1872年,俄商新泰洋行设立了福州第一家砖茶厂,并引发了福州历史上的第一次外商投资热潮。新泰洋行生产的砖茶每筐64饼,约一担重。至1886年,福建境内建宁、延平府有9家砖茶厂,年产5万余担。

光绪元年(1875年)福州砖茶出口620万磅,光绪五年为1370万磅(约14万担),达到全盛时期。光绪十七年(1891年),俄商逐渐移至汉口与九江。1911年,福州南台还新成立了致和砖茶厂,年产2.2万担,用篓装,每篓80饼,约150斤。

福州市场上,砖茶是最廉价的。1888年只有8.5~10两/担,上一年度更低,同期的花茶价格是50~150两/担、坦洋工夫是15~37两/担、白琳工夫是28~48两/担。价格低廉的原因是,砖茶制作原料主要是茶末或夏秋间采制的老茶叶,工艺也简陋。另外,销售终端不同,砖茶成分也有些差异,销往俄国的砖茶往往掺入印度爪哇茶末,销往蒙古等地的砖茶一般全是华茶制作。俄国需要的是红砖茶,蒙古等地青睐青砖茶。

历史上,砖茶在茶马贸易和万里茶道中扮演着主体角色,后世称为“边销茶”,不过随着时代的变迁早已不复昔日荣光。据1943年财政部贸易委员会编《外销物资增产推销特辑——茶叶》载,至少在20世纪30年代前期,多的时候每年还有129634担的出口量,全面抗战爆发后的1939年就锐减为2889担。但俄国以及后来的苏联对砖茶依旧情有独钟,中俄两国茶叶贸易与文化交流等活动中总少不了砖茶。

从闽江到泰晤士河的运茶大赛

海洋画家道森的快剪船油画。

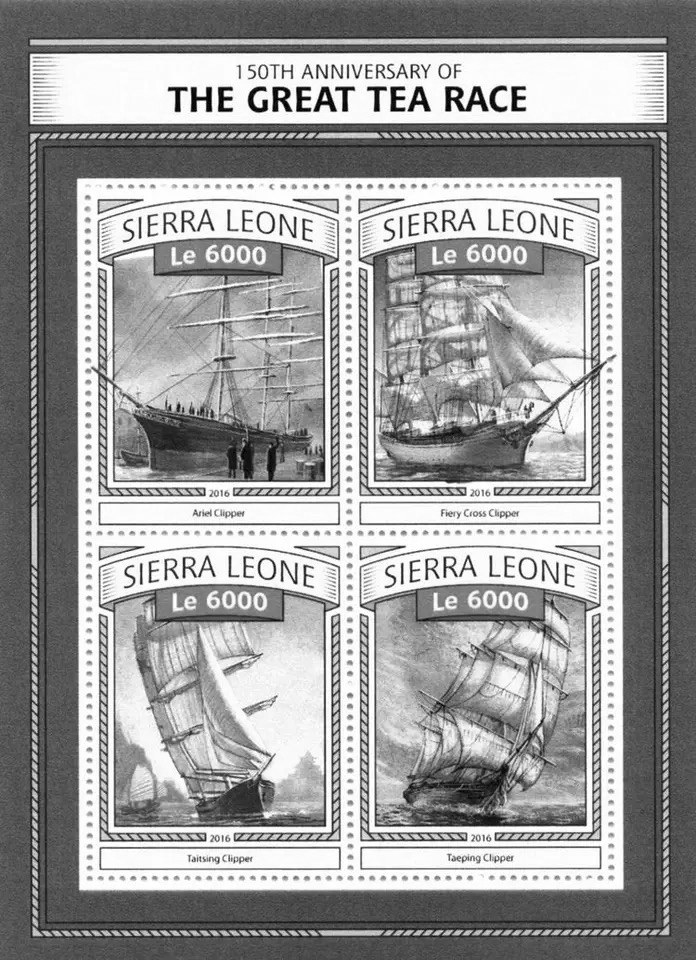

为纪念1866年快剪船运茶大赛150周年,塞拉利昂发行的快剪船邮票。

历史上,茶叶运输是极为艰辛的。民国时期有学者将茶业经营归纳为四“难”,用现在的话说,就是四大关键词:产、制、运、销,“运”是其中之一。后世茶人无从体会其艰辛,品茗论道时,尽是些诗与远方,茗香、帆影、碧波,还有漫漫茶路上的悠扬铃声……

船队长期漂浮在海上总免不了风暴与海水的侵袭,早期荷兰人和英国人曾考虑从陆路经俄罗斯运茶,但耗时更长,成本更大。所以相当长时期内的海上运茶,可以说是荷兰与英国在竞赛,毕竟从中国出口到欧洲或美洲的周期一般也要15~18个月。中国人正品尝春茶的鲜香时,上一年度欧洲人购买的茶叶还在海上颠簸。味蕾难以及时满足,欧洲人的气就撒到了东印度公司的运茶船上。

东印度公司按部就班,而隔岸的美国人却从中看到了商机,并抢先一步。1832年,美国人率先造出了茶史上称为“快剪船”的运茶船。各国工程师从中得到灵感而竞相效仿。一时间,大洋上就飘着快剪船飞鱼般的身影。

快剪船高桅杆,形体狭长,船首尖利,当它风劲帆满,破浪前行时,就像一片茶叶在碧波中轻盈地舞动。美国最著名的快剪船设计与制造师是唐纳德·麦肯。他经手的快剪船达33艘。这些船长宽比一般大于6:1,几乎贴着水面航行,水下形状造就阻力小,航速快。尤其是水线,特别优美,甚至在首部水线面有内凹,呈长长而尖削的曲线剪刀型。首柱呈一种百米赛跑冲刺的态势,在海上能劈波斩浪,减小阻力,故曰“飞剪”。

1845年,“虹号”快剪船从纽约航行广州只走了92天,返程更缩短了4天。1859年,美国快剪船迅速参与到英国的运茶行列,“东方号”有幸成为第一艘从中国运茶往英国的美国商船。

1866年5月,福州马尾罗星塔下的江面上,“羚羊号”“火十字号”“塞利号”“太清号”等10余艘快剪船繁忙地装着茶。他们的目的地是伦敦。船长、大副、二副们精心检查着每个细节,即使一根绳稍有磨损也得更换。船员们各就各位,运茶“大赛”前的紧张气氛,绝不亚于一场欧冠决赛。28日,各船开始起锚。“火十字号”率先出海,而“鹰号”直到6月7日才出发。大洋上,你竞我逐,交互领先。当然,与激烈的竞赛相伴的是最令人惧怕的风暴。“羚羊号”就曾帆倒樯折,但丝毫也没有动摇船员们前行的信心。大多数时间内,“羚羊号”处于领先地位。7月15日,各船陆续通过好望角,进入大西洋。8月份的大多数时间内,“羚羊号”“太平号”“火十字号”几乎并驾齐驱,风平浪静时彼此都成为对手眼中的风景。9月5日各船接近英国海岸时,新闻报道的速度比快剪船还快。伦敦的船主们兴奋不已。船长与船员们何尝不是呢?9月6日当天,“羚羊号”“太平号”“塞利卡号”三艘船分别到达。最终的成绩出来了——99天。

快剪船是为运茶而生的,谁先将茶运到伦敦谁就获得一个好的价格,因此在福州停泊时日尽量压缩收购茶的时间,这也给福州茶商提供了一个抬价的机会。

但快剪船的黄金时代只有短短的25年。1869年,苏伊士运河开通后,其美丽的身影就逐渐在大洋上消失了。1871年,上海至伦敦的海底电缆铺设,继运输技术革命后又出现通信技术的革命,来自伦敦的一个电报,就主导着福州茶市的晴雨。其背后的手,来自伦敦的银行家,当时的中国人自然不明就里。1873年,英国商人开始用汽船从福州运茶到英国了,帆船的使命走向终结。

尽管如此,快剪船充满激情、进取味十足的美丽帆影100多年后总还是让人久久难以忘怀。不少国家的邮票、明信片永远沉淀下了那识别度极高的快剪船破浪前行的姿态。塞拉利昂2016年就发行了“海上运输中国茶叶150周年”纪念邮票。比利时的明信片上也留下了快剪船的风采。还有一些海洋画家,比如蒙塔古·道森,将快剪船定格在画框中。

卢公明的茶生活

15世纪末,西班牙、葡萄牙、荷兰等国在科技、资本、文化准备充足后,横跨海洋,希望通过海路亲近东方,实现对财富的渴望,结果打通了东西方海上航线。从此,东西方文化与生活方式通过海路碰撞起来。其中一个特殊群体至今仍被人提起,这就是传教士。

传教士既然来到中国,自然绕不开茶。其实,茶香飘至异域,与传教士也密不可分。历史教科书中常提及的意大利人利玛窦,在中国时就对以茶待客方式甚是好奇,但中国人未必都待见他。泉州籍的著名思想家李贽就反感利玛窦以西学“易吾周孔之道”,斥责其无异于痴人说梦。葡萄牙传教士曾德昭、法国传教士李明等在中国期间,都对中国的茶文化印象深刻。而像德国传教士郭士立,还干了些不光彩的事,直接参与了对中国沿海经济资源包括茶种的偷窥、探测。1834年,他伙同鸦片商人戈登深入武夷茶园,采集了标本。说白了,就是一个赤裸裸的商业间谍。

在福州茶叶兴盛时期,一部分传教士直接参与了茶叶贸易。最著名的就是美国卢公明。1850年5月31日,受美部会派遣,卢公明与妻子一同来华,在福州一住就是14年。

尽管时光早已将卢公明以及他那个传教士群体搬离人间,但如今提到卢公明,人们还是敬佩有加的。因为在此期间,他对福州进行了细致而持久的观察,包括农业生产、婚丧嫁娶、宗教信仰、官场、科举考试、年节习俗、商贸金融、吉凶卜卦、赌博鸦片等等,最终沉淀在其1865年在美国出版的《中国人的社会生活》中,再现了晚清福州社会生活的林林总总。

卢公明寄居福州时期,福州茶港方兴。他目睹了那时的贸易状况,将其详细记录下来。由于茶的需求猛增,福州周边广辟茶园。1861年5月,他与一个美国朋友相约到福州北门外的北岭茶园考察,记录了妇女儿童参与采茶情况。那次茶乡之行,似乎有两点对他感触很深。一是茶叶做青时用脚踩,怎么中国人就不嫌“很脏”,没别的手段取代吗?二是采茶、拣茶时男女老少全民上阵,每天领取极低的劳动报酬,低廉的劳动力成本,其他国家如何竞争?这是否是美国南部一些适合种植茶树的地区没有种植的原因?

卢公明不独以一个旁观者在观察,还亲自上阵从事茶经营。1868年11月至1871年9月,卢公明受雇琼记洋行,直接参与茶贸易。这一举措,直接遭到同僚诟病,因为有违基督教谕,但最终还是被谅解。毕竟微薄的薪水难以支撑他们的传教事业,尤其是南北战争期间,不少传教士的经济来源断了,除了自力更生,自谋出路,还有他途吗?

落日余晖里的一声长叹

时光不知不觉到了1886年,也就是后世确认的福州茶港分水岭的那一年。统计数字告诉人们,福州出口量虽达到了80.2万担的历史峰值,但出口额却减少了122万海关两。不祥的数据很快发酵,次年,大量资本退出福州茶市。茶叶市场行情变化不定,福州茶商的心情也如坐过山车。1886年开始一片红火,很快茶价就疲软,整整一个茶季里,茶市都萎靡不振,茶商一结算腰包瘪了不少。到1890年输出只有39万担。海关税收减少,茶行开始破家败产。

这一切都意味着一个可怕的结局:福州港茶叶飘香的日子一去不复返。当然,不独福州,上海、汉口亦然,只是时间稍后了几年。准确点说,是中国传统茶叶贸易走向衰败,乃至于民国时期一蹶不振。

“年年茶价贱如土,日日买茶卖与谁?”福州港见证了中国传统茶业落日时段最绚烂的余晖。此时的中国茶业,亦如那时的中国,站在了一个十字路口。

传统茶叶贸易走向衰败的原因,好像没有太多的歧义。无序竞争、以次充好、制茶技术落后、茶叶品质下降是内因,而同时期在亚洲的南部悄悄崛起的两个强大的竞争对手是外因,这就是印度与锡兰。其发展模式与中国传统的小农作坊式的运营完全不一样,从栽培到制作注重科技因素,茶园精心管理,市场资本运作,采用现代流通方式等手段,一切都令中国茶商很陌生。

在现代工业生产方式面前,传统的小农作坊岂有不败之理。1889年,中国茶叶对英出口首次被印度超越。次年,立顿,也就是世界知名度最高的茶企问世。

1905年,清廷南洋大臣、两江总督周馥“为挽回茶利”,派江苏道员郑世璜赴印度、锡兰取经。郑世璜也就成了中国官方出洋考“茶”第一人。此举在当时应是一件大事,否则也不会在次年周馥与夫人共庆70寿辰时,福州人陈季同兄弟的贺寿词中有一条就是“派员至印度考查种茶制茶诸法”。这篇盖棺定论似的文章是由陈寿彭(陈季同之弟)之妻薛绍徽代拟的。

不耻下问,向当年的“学生”学习,也是一种勇气。比如,康特璋自筹资本,设立红茶公司,取印度锡兰之长,改革传统制茶方法,产品以外销为主,誓在国际市场与印锡之茶一较高下。一个茶商身上闪耀着一个民族的精气神,中国茶业岂会长期沉沦?及至整个民国时期,茶人们都在反思传统茶业为何一蹶不振,并为复兴茶业而孜孜矻矻。

百多年过去了,现在回过头来客观看看当时茶商的应对之策,依然摆脱不了传统思维的窠臼,祭出茶业公会组织。上海、汉口的茶业公会组织的力量都很强大,并且在与洋商的博弈中时不时争回了自己的利益。1872年,上海洋行不遵守交易规则,首开过磅不付银先例,上海茶、丝两业公会迅疾联合抵制。洋行起初不当回事,也联合起来反抵制。经过焦灼的拉锯战,终于在茶业公会强大的压力下妥协了,当然上海茶业公会也做出了让步。类似这种博弈的优势,实际上只是中国茶业公会利用洋行直接在中国收购茶叶既不便也不现实的市场缝隙,控制了茶叶货源而获得了要价能力。但国际市场上,运输和销售则完全在洋行掌控中,洋行凭借运输优势、金融优势等垄断着茶叶出口权。比如,对外贸易中,汇率是一个很重要因素,洋商很会利用汇率捞取好处,而中国茶商只能望洋兴叹。

中国的茶业公会、茶商更不会想到的是,“洋商+茶业公会+茶栈+茶农”的茶叶贸易制度实际上是以牺牲中国茶业发展为代价的。近代中国茶业低水平重复,甚至恶性循环都是这一制度衍生的。比如,茶农收入微薄,就无力进行茶园精细管理;而管理不到位,产量与品质都会下降。外国的竞争者于是经常抓住中国茶叶“不洁”大做文章,其实真的是“不洁”的问题吗?行业上游设置多种规矩,盘剥下游,而下游为维持生计,便投机、作假,哪有心思琢磨产品质量?各类公会、茶帮组织等分割了市场,造成市场封锁,有损于他们利益的一概强烈反对。1931年,南京国民政府设立茶叶检验局。本来这是一件促进中国茶业向现代转型的举措,但没想到反对最激烈的就是那些各地的茶业公会,真是令人大跌眼镜。

清廷糊涂颟顸(mān hān),显然无法从行业发展角度构建一个有利的国家环境。有清一代,国门时断时开,最后被迫开放,但心里上的封闭像一个锈烂的锁,怎么都打不开。茶叶贸易的恶化,动摇了清廷的经济支柱,银子只出不进,清廷只能在风雨中飘零了。

总之,1886年中国茶叶出口创下的238万担记录,在此后虽经历了下坡、衰弱,但经过了一代又一代茶人的不懈努力,整整百年后,中国茶叶(出口)又一次站上了世界的巅峰。

福州市茶文化经济研究中心供图

《福州晚报》(2022年12月30日 A13—A15版 闽海神州)