作者:江旭升

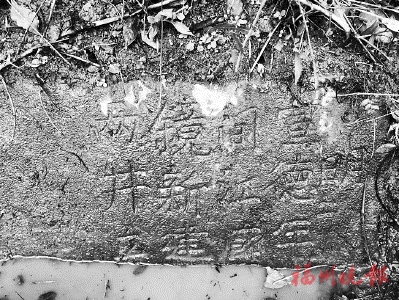

井旁古石碑

祠台又称凤台,地处连江县北部山区,现属东湖镇祠台村。村庄的东北侧是一座南北走向的小山丘——丽公山(江氏始祖次子江廊鑑,字君丽),山上植被茂盛。山脚下菜园边有两口相邻的古水井“双泡泉井”,村民称之为“上井”与“下井”。井深约2.5米,井筒是四方形,井壁为花岗岩长石条修砌,井口呈八角形,直径约2.3米,隐含“四面八方”之意。井栏高出地面约80厘米,井台约15平方米,由水泥砂石浇筑而成。“上井”井栏上阴刻两行“双泡泉井,一九八五年秋”字样,井水呈靛蓝色,深不见底。“上井”的出水量大于“下井”,两口水井看似各自独立,其实又相互连通,当“上井”的井水漫到一定高度时,就会通过暗道流入“下井”。井水常年保持稳定,即使是大旱之年,也从未干涸。“上井”靠近山体一侧的土坡上嵌着一块长方形青石古石碑,长约1米,宽约45厘米,厚约5厘米,上刻“明宣德年间廊镜公新建两井立”十三个大字(江氏始祖长子江廊镜,字君美)。

据《凤台江氏族谱》记载,明初始祖江福显随驸马郡王仗剑入闽,洪武二十四年(1391年)领军屯垦祠台。明宣德年间江廊镜遂移居到此,至今已传二十二世,繁衍子孙后代2000多人。同一时期先后迁居祠台村的还有“石氏”与“刘氏”,以及后来的“朱氏”等,他们都称先期到达的江氏一族为“对面江”。刚到祠台村时,江氏先民在伴山溪畔、无名山下结芧而居(现留古建筑遗址),过着开荒种地,挑水浇园的农耕生活。相传,一天夜里一头将要生产的母猪越圈而出,第二天在2里地外一处叫“青盲里”的地方被找到,并产下小猪仔一窝。乡民认为这是母猪引路,是个好彩头,这里必是风水宝地,因此将居所搬迁过来,并开凿水井以供饮用。

祠台村自明代聚成村落以来,先后共有十多个姓氏定居于此,但唯有江氏一族人口发展较快,占全村总人口数六成以上,乡民认为这些都得益这两口古水井的好水质。

过去古水井旁边有一方大石臼,外方内圆,臼窝像一口大铁锅,深约50厘米,一次能装井水200多斤,是村姑农妇天然的洗衣盆。夏季,一些小男孩喜欢往石臼里加满清凉的古井水,把它当成洗澡盆。由于沧桑巨变,老石臼现已不知去向。

笔者通过对祠台村的地形地貌,人口分布,以及族谱等相关资料考证分析,认为当年“对面江”搬迁到“青盲里”后,为了生存开凿了“上井”,后来随着人口增加以及耕种土地的拓展,又开凿了“下井”。这两口古水井最早开凿时间是在明代宣德早期,至今已近600年历史。

饮水思源,1985年祠台江氏后人集资重修“双泡泉井”,以念先辈,以感恩德。

《福州晚报》(2023年12月3日 A07版 闽海神州)