作者:十九先生 罗艺敏

林则徐(1785—1850),字元抚,又字少穆、石麟,号俟村老人、俟村退叟、瓶泉居士、栎社散人等,福建侯官人。近代杰出的政治家、思想家,生平善诗词、楹联、书法。历任江苏巡抚、湖广总督、陕甘总督、云贵总督等职,治绩卓著。曾受命钦差大臣,开展禁烟运动,抵抗西方列强侵略,成为中华大地家喻户晓的民族英雄;同时,首倡“师夷长技以制夷”,被誉为中国近代“开眼看世界第一人”。

林则徐出身于文峰林氏,世代业儒。然家道中落,生活清贫,其父林宾日以教书糊口,母亲陈帙则以织线、剪纸花以助家用。他天资聪慧,4岁便由父亲携入塾中,教以晓字。少年即才华横溢,志向高远。在人生的不同阶段,林则徐曾在福州市晋安区留下许多足迹。时至今日,他的史事遗闻仍被传诵不绝,其不朽的精神品质也激励着一代又一代的晋安人,成为宝贵的文化遗产和精神财富。

鼓山

鼓山的林则徐名联。

鼓山位于晋安区鼓山镇东部,由屴崱峰、白云峰、狮子峰、钵盂峰、驻锡峰、香炉峰等山峦组成,方圆逾40平方公里,被誉为“全闽二绝”之一,并以“稳首东日,高山镇寨”被尊为有福之州的镇山。千百年来,鼓山作为闽垣首选的游览胜地,是福州国家历史文化名城的重要组成部分。这里不仅留下了众多文人墨客的足迹,同时也记录了林则徐一段重要的成长经历。

“海到无边天作岸,山登绝顶我为峰”,这是林则徐最著名的诗句之一,写的正是鼓山。这其中有个故事:有一回,老师带学童们游鼓山,爬上鼓山绝顶峰时,一派天风海涛,令学童们兴奋不已。老师以“海”为题,出一上联“海到无边天作岸”,寓意学海无边苦作舟,只有勤奋学习,才能到达成功的彼岸。片刻,有位学童首先出对“山登绝顶我为峰”,示意做人要堂堂正正,顶天立地,化身为峰,胸怀凌云壮志。这位学童就是林则徐。

林则徐一生克己奉公、勤政为民,与他自幼酷爱读书是分不开的。幼承家学的林则徐勤于学业,博闻强记,小小年纪就遍读诸子百家、史籍、诗文、笔记、医书和书法碑帖等。鼓山十八景镌有“静坐读书各得半日;清风明月不用一钱”,为林则徐所书楹联。上联表意为用半日静坐、半日读书,实指整天静坐读书,静下心方能认真读书学习;下联意为清风和明月都是大自然的产物,不用花一分钱就能享受得到,抒发了古代读书人亲近自然、高风亮节的恬淡情怀。从这副楹联不难看出林则徐对读书的喜爱,以及他淡泊名利的高尚品格。

在林则徐的从政生涯中,无论辗转何地,总是随身携带书籍,并在公务繁忙之余阅读,使之更加坚定了以身报国的志向。今鼓山十八景还有一副他的联刻,联曰:“当官期于世有济;行事求其心所安。”林则徐的博大胸怀、高尚品格,以及对国家的忠诚和责任感,在这副楹联中体现得淋漓尽致。

升山

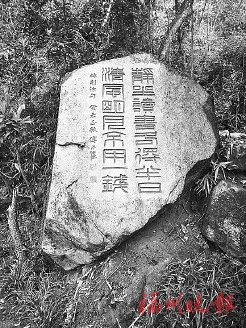

升山的林则徐摩崖题刻。

升山位于晋安区新店镇西北部,原名飞来峰。相传战国时期,越王无疆后裔率族入闽,为缓解越人思乡之情,编织了“家乡会稽飞来一座神山”的美丽谎言,因而得名,被誉为“闽越祖山”。

升山现存北宋至清代5段摩崖石刻。清道光三十年(1850年),抱病中的林则徐十分钟情与留恋家乡的山山水水,偕好友郭柏苍和远道而来的李惺三人,同游他童年时代拥有温馨回忆的升山,留下了临终前最后一段摩崖题刻:“道光庚戌夏,邑人林则徐、郭柏苍同蜀李惺游升山寺。”这也是福州现存的唯一林则徐摩崖石刻。

山麓有村,村以山名,称升山村,即今新店镇赤星村。福州北门外至今广为流传一则传说:乾隆年间,村中有富户聂圣言在家中开设私塾。一日,到城中办事,路过林家,见幼学之年的林则徐天资颖慧,又见其家贫困清寒,便找到其父林宾日,讲明对林则徐的期望之心,并提出带到家中边读书边帮工。于是,林则徐就到离家约六公里外的升山村,在聂氏祠堂读书,还上升山放牛。暇时,入升山灵岩寺浏览古迹,于寺前俯瞰榕城景致,度过一段难忘的童年时光。相传林则徐中举之后,还特地来到升山村拜聂氏祠堂,结果这一拜竟把一座升山拜裂了一大缝。

几十年后,林则徐将自己的终寝地选择在升山对面的金狮山南坡。可见林则徐在升山村的时间虽不长,却留下了一生的感情。

罗峰书院

罗峰书院位于晋安区新店镇玄坛岭,始建于清乾隆年间,时为福州井关外一所别具特色的学府。书院坐北朝南,东临郭前山、龙窟山,西连罗汉山,南接西园,北抵达钱厝壑,周围环境清幽、风景如画。其附建的文昌阁,今为福州财神庙的一部分。

相传嘉庆初,林宾日被聘为罗峰书院西宾。少年林则徐跟随父亲到罗峰书院讲学之际,曾到附近的涧田村游览。看到一座观音亭建在溪边石桥旁,前方山岭,由福州城井楼门往返大北岭的古道经西园,又从亭中穿过,顿觉山川秀美,其境钟灵毓秀,不禁吟咏:“亭锁路岐桥锁水;溪为玉带山为屏。”这副联作集亭、路、桥、溪、山等景物于短短十四字之中,将涧田村的自然景观一一刻画,且联句中重复使用的同一个动词,也十分传神地将周边的地理环境精准地描绘出来,堪称绝妙。此联后被乡人陈文鼎书于观音亭,至今留存。

莲花峰

莲花峰位于晋安区新店镇、宦溪镇和寿山乡交界处,坐镇大、小北岭古驿道之间。“山形高峻,上锐下圆,若菡萏然”,故名,又名永福山,为古代福州城之主山。它与鼓山、旗山、五虎山分别镇守福州四向,故榕城历有“旗鼓相当,莲虎现瑞”之说。

清道光六年(1826年),闽浙总督孙尔准在越王山南麓建越山书院,为清代福州第三座书院,新店篁村人赵轩波为首任山长,并主讲十五年。初创时,书院缺乏固定经费,赵轩波多方筹划。作为鳌峰书院同窗挚友,当时林则徐在家守制,特将家藏的一批图书捐赠,并倡议本地官府和缙绅世家一同赐赠图书文献。因此,越山书院一跃成为福州城重要的藏书之地,为日后组建福建省图书馆奠定了基础。

赵轩波与林则徐的深厚友谊不仅仅结于同窗,他们更是发小与知己。林则徐自小家境贫寒,母亲陈帙常做纸花来贴补家用。少年林则徐看到母亲辛苦,内心不安,一度想辍学以减轻父母的负担。母亲却说:“好男儿应该为远大的志向而奋斗,不以眼前的小事来表达孝心,把书读好了能够做大事,这才不辜负家人的一片苦心。”

一日,少年赵轩波与少年林则徐同游榕北莲花峰。登顶俯瞰,林则徐不禁发出“祖国山川俊美,河水秀逸,江山更待人才出”的感叹。赵轩波见状问道:“少穆兄,何为治国之人才?”林则徐答道:“齐人利物当务其实,不居其名;为国忧民应有其心,不要其语;为政之道以不扰为安,以不取为与,以不害为利,以行所无事为兴废起敝。”

后来在长达40年的官场生活中,林则徐始终临难不退避,敢跟洋人斗硬,成为世界禁毒先驱、近代中国开眼看世界第一人的民族英雄。而他的志存高远,立志为民,在少年时期登临莲花峰时,与赵轩波的推心置腹中就已显露。

吴航学舍

吴航学舍位于晋安区鼓山镇鼓二村,今鼓山中心小学的前身。创办于清道光十年(1830年),由文昌阁、朱子祠合并而成。文昌阁土木结构,面阔三间,进深五间,双坡顶。校匾“吴航学舍”四字由林则徐亲书,今嵌存鼓山中心小学围墙。宣统元年(1909年),更名为后屿小学堂。1950年为鼓山区第二中心小学,后改为鼓山中心小学。

除此之外,晋安区王庄街道还有一所以林则徐名字命名的学校——福州则徐中学。自创立以来,学校传承林则徐“海纳百川、有容乃大”的精神,以“弘扬则徐精神、打造则徐品牌”为办学宗旨。特别是学习林则徐爱国主义思想、弘扬和培育则徐精神、禁毒教育等更成为学校德育工作的特色。2020年,则徐中学又在晋安区宦溪镇成立了桂湖校区。这位左海伟人的德行、担当和作为如同福州温泉一般,在新的教育土地上,滋养心灵,温暖人心。

虞公庵

虞公庵位于晋安区鼓山镇东山之麓,是南朝时期,著名文学家虞寄隐居的地方。虞寄,会稽人,因避“侯景之乱”入闽。时闽州刺史陈宝应有意谋反,虞寄上书屡谏,不听。于是虞寄跑到东山下隐居起来。陈宝应听闻大怒,派人焚其屋舍。虞寄安卧不动,宁愿葬身火海,也不愿为虎添翼。纵火者深受感动,将火扑灭,各自逃亡。不久,陈宝应兵败身死。福州百姓感念虞寄风骨,将其隐居之所命名为“虞公庵”。后来成为游览胜地。“唐宋八大家”之一的曾巩、明代文学家、藏书家徐火勃等名人都曾到此访古凭吊。

林则徐曾高度地评价虞寄,认为“前陶后虞”,把隐居在福州东山的虞寄与陶渊明相提并论。清道光九年(1829年),在福州丁忧守制的林则徐,曾特地到东山瞻仰虞寄,并且写了一首七言古诗《虞公庵怀古》:“萧老公,心肠薄,白马青丝祸旋作。雷池神,乘赤航,朱衫紫气来轩昂。萧梁四主俄顷耳,至竞不宥江阴王。是时还内两隐者,前陶后虞继者寡。洛阳殿作单于宫,犹闻宰相称山中。虞公遯迹更幽窔,东山僻在东海东……呜呼!虞巷虽圮余蒿莱,千载吊古增徘徊,晋安豪帅安在哉。”

林则徐钦佩虞寄坚持正义、威武不屈的高尚品德,而且以此自勉。后来,林则徐禁烟抗英有功,反被道光皇帝充军伊犁。他面临逆境却坦然载书出关戍边。“新缘幡胜如争奋,晚节冰河也不孤。正是中原薪胆日,谁能高枕醉屠苏!”流放边疆的遭遇,也没有改变林则徐忧国忧民的耿耿忠心。他像虞寄一样不肯随波逐流,刚正不阿。尽管一生跌宕起伏,但对家国的使命感和奉献精神始终如一。正如林公随身所带的寿山石印章“身行万里半天下”所示,晋安豪帅安在哉!

《福州晚报》(2024年1月5日 A14版 闽海神州)