作者:林小龙

陈谨墓在长乐营前洞头,毗邻沈海高速公路。

陈谨,字德言,号环江,明嘉靖三十二年(1553年)状元。迁右春坊右中允兼翰林院编修而终,葬于闽县至德里洞山(今洞头山,属长乐区营前街道洞头村),此地也因此而闻名,俗呼状元岭。

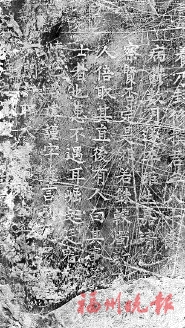

陈谨墓现为长乐区级文保单位,墓亭等构件保存完好,墓亭后镶嵌着一块上圆下方的黑色石碑,尤为珍贵。《长乐六里志》载:“殿撰陈谨墓表□文阙。在至德里洞头山。明徐阶撰文,碑箝于墓,以年久剥落不可辨。”若依此说法,墓碑(表)铭应是徐阶所撰。

徐阶,字子升,松江华亭(今上海市松江区)人,嘉靖二年(1523年)进士,探花,历礼部尚书、建极殿大学士、内阁首辅,是陈谨赴春闱时的主考官,赏识他的才华与言行,亦师亦友。

陈谨墓历经数百年的风雨洗礼,墓碑长期裸露,多数碑文在民国后期李永选编纂《长乐六里志》时就已辨识不清。长乐文史专家张善贵所撰的《长乐金石志》按语曰:“墓碑已剥落,上首篆文‘陈编修环江陈公墓碑铭’十字,犹完好。末署大明嘉靖四十五年,其余模糊不可识。”他也赞同李永选先生的观点,认为“墓碑铭为徐阶撰文”。

那么,问题来了。一个公认的史实是,陈谨墓志(铭)是徐阶所撰,有《福州府志》等众多史志(含《长乐六里志·陈谨传》)可佐证,徐阶的著作《世经堂集·卷十八》中也存有篇目《明故右春坊右中允兼翰林院编修陈君墓志铭》(亦收录于《国朝献征录》),可证实就是陈谨墓志(铭)。莫非徐阶既撰墓表又撰墓志?

“墓表”即墓碑,因其立于墓前或墓道,以表彰死者,故名,一般在墓外。“墓志”,商务印书馆出版的《古代汉语词典》(第2版)作如此解释:“墓志铭,刻在石碑上埋在墓中的铭文。”一般在墓内。

蹊跷的是,《长乐金石志》记录了残缺的“徐阶撰文”的“陈谨墓碑铭”,也记录了完整的“孙铤撰文”的“陈谨墓表铭”,后者出处为《石门营田陈氏族谱》。黄宗羲《金石要例》曰:“碑、表施于墓上,以之示人,虽碑、表之名不同,其实一也。”也就是说,“墓碑铭”就是“墓表铭”,何以别述?而依明朝丧制,也不可能由二人各写一篇“墓表(碑)铭”。唯一的可能是,《长乐六里志》及《长乐金石志》皆混淆了“墓表(碑)铭”与“墓志铭”,以致2009年版《长乐乡土文化丛书·营前》及2021年版《长乐海丝拾古·营前篇》对陈谨墓的表述也相沿其误。另外,《长乐市志(1995-2005)》第二十九篇载“徐阶为他(陈谨)撰墓志铭,称其‘为闽士之光’”,而墓志中并无此句(“陈谨墓表铭”中亦无),出处成疑。

最有效的考证自然是对照文献、实地探碑。此碑高约99厘米,宽约55厘米,实际上部分字迹仍清晰可辨,其中“少师徐公为志,备矣”一句基本可否定墓碑铭作者是徐阶的说法。另外,2008年重修的长乐江田石门《营田陈氏谱牒》所载《环江公墓志铭》(实为墓表铭)及《长乐金石志·陈谨墓表铭》,与实地碑文基本相符。碑额存篆刻大字“院编修环江陈君墓碑铭”,余已漫漶,由马自强篆额。碑正文为楷书,字径约1.2厘米,实由孙铤撰文、陈联芳书丹,可辨识的共约367个字。马自强(陕西渭南人,官至礼部尚书、文渊阁大学士,尝修《大明会典》)、孙铤(浙江余姚人,官至南京礼部右侍郎,尝校《永乐大典》),为陈谨同年进士,曾共事于翰林院;陈联芳(长乐江田人,历南京太常寺卿致仕)为嘉靖三十五年(1556年)进士,是陈谨门生及同乡(陈谨祖上由长乐江田石门迁闽县光俗里营前)。

墓碑铭中有“同年友张子维为状”一句,按图索骥,笔者在张四维《条麓堂集》中寻得《右春坊右中允兼翰林院编修环江陈公行状》一篇。张四维,字子维,山西芮城人,历吏部尚书、中极殿大学士、内阁首辅,亦是陈谨同年进士。

至此,墓表(孙铤撰)、墓志(徐阶撰)、行状(张四维撰)得其全貌,足以勾勒出一个谨言笃行却又“性度汪洋”、“见者莫不敬爱之”(王应山《闽大记》)的真实的陈谨。

陈谨贵为状元,因持正不阿,为官十四载仅至六品,虽怀才抱器,却赍志以殁。他的意外离世让恩师徐阶痛彻心扉,感嗟“朝廷失一士矣……望之素深,每忘其死”。这些文字铭于“墓中之石”,与“墓上之石”共同诉说着陈谨的嘉言懿行。

新修《营田陈氏谱牒》所载陈谨“墓志铭”,实为“墓表(碑)铭”。

陈谨墓碑,不少碑文仍清晰可辨,与族谱及《长乐金石志》所载有少许差异。

《福州晚报》(2024年1月9日 A06版 闽海神州)