作者:蔡林

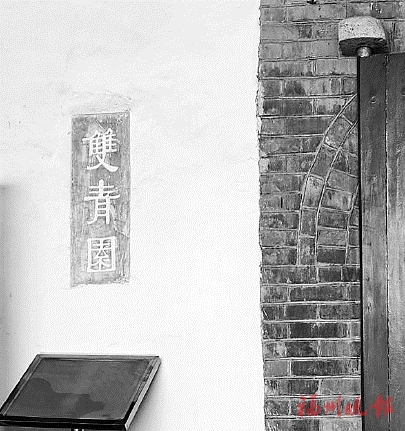

双青园门后的石碑

“谁知五柳孤松客,却住三坊七巷间”,这副由文儒坊大光里的同光体诗人陈衍所作的诗句楹联,在福州三坊七巷许多民居、官宅、展厅、商铺交错闪过。诗句描述三坊七巷文人志趣高洁,是三坊七巷文化的核心金句,流传甚广。民国长乐籍文人黄葆戉可视为三坊七巷的“孤松”过客之一,他的“永春堂”号“双青园”碑刻就留在衣锦坊里。

2023年5月的一天,我在衣锦坊隔空遇见了这位民国文人。

1

衣锦坊是三坊中北起第一坊,封建末代王举人国瑞笔下的“正阳门外琉璃厂,衣锦坊前南后街”对联镌刻在南后街北石牌坊上。衣锦坊之前称“棣锦坊”。

衣锦坊东西走向中部北接一条“雅道巷”,雅道巷北端西接着一条名为“酒库衕”的小巷,旧时衕内有大酒库。雅道巷南隔着衣锦坊石板路,与南北走向的“闽山巷”十字交错。闽山巷长不足200米,连接衣锦、文儒两坊,巷南“文儒坊”内住着“鸿儒”不少,其中就有清代著名诗人“五柳孤松客”陈衍。

闽山巷北、衣锦坊西不远有一列风火墙包围的“大落厝”,是由清康熙年间闽清的盐商建造。光绪十六年,宅子落入开钱庄的欧阳氏手中。民国初新旧交替时局动荡,欧阳氏经营的钱庄倒闭,欧阳氏民居被典当。后人中有成者,眷念祖先老屋,赎回了那排列在衣锦坊石板路南侧光宗耀祖的大厝。大厝的三开六扇大门主座合着两侧风火墙包围,约占东西20米长,2006年这座欧阳氏古民居列入全国重点文物保护单位名单。在欧阳古民居西侧一栋古民居高高的风火墙外,悬挂“双青园”隶书大字。一扇宽一米多的红漆双开小拱门退隐其后,门里面是个园子。

推开虚掩的红漆门,有一道挨着风火墙的风雨廊,右上几步的台基上,一栋5柱4开间的单层木结构面南而立。左右开间雕花窗棂上悬,中间八扇门两两对开。正前方阶下一方石天井嵌在四倒水的檐廊下。花厅式园子没有独立的大门,只有刚才进来的那扇红漆拱形小门通向衣锦坊的石板路,看似优雅,却不是大屋主入口。按传统结构这园子只是建筑整体的一部分。主人林先生说,这是欧阳花厅西。

那天应邀到双青园和几个文化爱好者茗叙,离开时已是傍晚时分,抬头即见红漆拱形小门后侧上方墙上“双青园”三个白色大字石碑。送客的林先生说,在对园里古厝进行维修时,门堵墙上这处墙体剥落,随着清理,这块石碑显露出来,碑刻隶书“双青园”三个汉隶大字,酷似伊秉绶书体。能书会写的林先生喜出望外,直呼园子为“双青园”。至于缘何双青,碑文落款模糊在破痕中,没有深究。这时,大家早就站到了台基上,打光的打光,拍照的拍照,把长约50厘米、宽约20厘米石碑的卷首和落款文字、印章放大在手机里,逐字辨认,识别了落款篆书钤印——“黄葆戉”。

2

黄葆戉(1880-1968),字蔼农,别署青山农,长乐青山村人。青山村黄氏家族久负盛名,出了状元、榜眼、探花。南宋大儒黄勉斋家喻户晓,他是朱熹的学生、女婿。黄葆戉系黄勉斋第二十二世孙。其父为清代咸丰年间闽浙督右参将黄霁亭,曾参与甲申马江抗法之战,诰封武显将军,官居二品,家世显赫。黄葆戉系庶出,在家中排行第十,自幼羸弱多病,出生时父亲年事已高,为好养活取了贱名“破钵”,八岁那年他失去了父亲,从此家道中落。母亲吴氏在封建官僚大家庭中受尽排挤倾轧之苦,丈夫去世后没了依靠,与“破钵”相依为命。母亲对官场无望,希望孩子读书只求平安生存,切勿涉足仕途。“孝养、不仕”的人生目标在他幼小的心灵里种下。有诗铭志:“腰中虽无苏子印,箧中幸有老莱衣”,不求战国苏秦合众抗秦挂印六国的显赫,学春秋时期楚国的隐士老莱子,顺悦母亲,以尽“孝养”;“不愿朝廷命官职,永使子孙持善名”以明“不仕”之志。

黄葆戉生于新旧制度交替时代,自幼研习文字与训诂,喜欢金石书画。青年时就读于陈宝琛1903年创办的全闽师范学堂,后赴上海求学,毕业后游览名山大川。这段求学游历时间大约10年。民国成立后,黄葆戉回福州,在任福建省图书馆馆长一职时,遵循母训,不愿结交官场人物。有资料表明,1918年时任福建省长的胡瑞霖久仰“青山农”大名,多次请黄葆戉到省府面谈未果,就亲自到省图书馆以借书之名欲见馆长,黄葆戉自锁书房,吩咐管理员,对其称不在馆内。

1922年,黄葆戉从福州正式移居上海,开始鬻字为生。1923年受聘《中华新报》主笔副刊《文苑》。从1925年起担任商务印书馆美术部主任。当年福州人在上海商务印书馆中就职人数不少并多任要职,出版的严复、林纾等闽籍作者的书籍亦闻名于世。上海报馆、书馆、印刷所,包括商务印书馆在内聚集的“四马路”,近代被命名为“福州路”。传说是被福州籍女子倾倒的工部局五董事之一的英国人提议而定名,但是更有可能是因了这里的文化高层中福州人居多的影响,不仕的黄葆戉就是其中一员。他“澄怀永抱冰心洁”精心治学,曾主持历代及近世书画名作出版工作,鉴定出版之书画精品、题签大多亲自操刀。“精美的画册与青山农的题签曾一度洛阳纸贵”,风行上海滩。每月40大洋的薪酬让其衣食无忧,倾心工作,历时20余年,其间还任教于上海美专。上世纪30年代,黄葆戉买下上海新闸路“慈孝邨”居住。中华人民共和国成立后,黄葆戉受聘为上海文史馆首批馆员。

3

在卢为峰先生主编的《坊巷翰墨》中,有一幅行书诗文,诗中历数了黄葆戉(蔼农)的才艺人品特点,赞扬其“刀、毫”皆精,“海上鬻字,鉴别真赝”“奉母、善酒”等总结到位,可见作者十分熟悉黄葆戉。

诗文作者林葆忻(1879-1964),字谦宣,号息园。资料显示他是清代唯一的福州籍军机大臣林绍年家侄,林家居衣锦坊“酒库衕”。林绍年是清同治十三年(1874年)进士,授翰林院编修。光绪十四年(1888年)任御史,冒死上书反对慈禧太后挪用海军军费修颐和园。

从诗文落款“蔼农姻叔大人粲正”“乙亥端阳侄林葆忻呈稿”可知这位重臣的侄儿林葆忻与黄葆戉是姻亲。诗文写于1935年端午,而出现在衣锦坊欧阳花厅西边院子里的石碑文写于1934年,相距时间不足一年,“双青园”石碑立在这园子墙头也可能是和酒库衕林家有关。或这段时间里黄葆戉回福州与小他一岁的林葆忻唱和,在这个离酒库衕不远的园子里小住过,书写下“双青园”。

几天后,我们冒着暴雨,来到双青园花厅,听到另外一段来自原住民的说辞:双青园紧挨的东边大屋实际并不是欧阳花厅,而是和欧阳花厅连接的柯鸿年家祠堂。这园子原是祠堂的一部分,解放后才分开的,曾住着开元寺的居士。

柯鸿年(1867-1929)字贞贤,号珍岑、晚号澹园居士,长乐柯百户村人。16岁入马江船政,被学校派往法国,在“法学部律例大书院”学习、实习,专攻万国公语、法语专业课程,归国充船政职,后从商,闲暇时好与闽地同乡诗人相互作诗应和。柯鸿年也是长乐人,又好诗文,或与黄葆戉有交集,求来名人老乡书写的“双青园”隶书立碑也合乎情理。

4

这个事情还有另一个说法。某天大雨,两个自称是园子原主人的后代,他们被“双青园”霓虹灯吸引而敲开了园子红色拱门。他们告诉守园子的陈女士说,“双青园”石碑是为他们的双胞胎姑姑大青小青而刻的,石碑原在南京宅子花园里,20世纪50年代初从南京搬回来。他们走时留下在福州叔叔的电话号码。

拨通了这个电话号码,是位姓黄的先生,他告诉我,1956年他就出生在这个院子里,直到2007年拆迁搬离。这园子是20世纪50年代初,由他的爷爷黄守素(又名黄涵天)购买的。之前黄守素在南京民国政府任法官,1947年黄守素的大儿子(即黄先生的大伯),喜得双胞胎女儿,老爷子很高兴,以祖籍青山村为两姐妹取名大青和小青,以“双青”为园名刻碑立在南京家的园子里。解放后,不愿去台的黄守素告老还乡,将双青园石碑从南京带回故里。黄氏在台江的祖居已住满,于是,黄守素在衣锦坊购买了紧挨着欧阳花厅西侧高墙外一座带花园的古厝(和欧阳花厅无关),把带回的“双青园”石碑嵌在花厅的墙上。入住不久,古厝被征用,主座部分安置了柯鸿年家人(据黄先生说柯家原房产在道山路,因建饼干厂迁到衣锦坊)。一起安置在黄氏古厝主座里的还有其他的住户。黄守素家人离开主座,居住到西边的花厅园子里。当年,这院子里只有黄守素和他的二夫人居住,按规定面积,还要交给房管分割安排他人。二夫人有个陪嫁婢女,黄氏夫妇俩视她为女儿,疼爱她们一家,“她比我父亲大,爷爷让我们称其姑妈”。当年她儿子正在当地派出所任所长,经过他的申请,政府同意将园子完整留给黄家。20世纪60年代,这块碑抹上白石灰隐在墙里。1975年爷爷黄守素在这里过世,直至2007年衣锦坊拆迁,石碑依然留在墙里。“让双青园这块石头与曾经的黄家主人居住近60年的宅院共存,好让旅居海外及国内的黄家后代回榕时,有回家的感觉”,这不仅是黄先生的心愿,也是顺了黄守素老人的初衷。

读碑时曾怀疑“双青”并非黄葆戉的“长乐青山”和“青山农”之双青,这样重复不符合文人的思维。现在看来,黄葆戉为黄守素的两个双胞胎孙女大青、小青献上“双青”墨宝更合乎常理。两个均是长乐青山村同宗,黄守素父亲系黄勉斋第二十三世孙,他的墓志铭载有黄葆戉篆盖。龙年正月十三,黄守素家人发来了大青、小青1967年在这院子里和爷爷黄守素的合影,探求这块碑立在园子里的诸多信息或许还会汇集。无论“双青园”是柯鸿年家祠堂的西花园,还是黄家购置的产业,都不影响这个园子建筑结构是和东边主屋属一个整体。

黄葆戉书写的“双青园”石碑就在这园墙里,它如黄葆戉上海新闸路故居“慈孝邨”的碑额一样曾被抹上泥隐藏到近年。2005年上海“慈孝邨”碑额由其后人告知相关部门得以重见天日,被列入上海新闸路为轴线的第一条名人名居文化游线路的四个景点之一,称“墨润慈孝邨”。那几经周折斑斑断痕的“双青园”石碑重现,也或列入坊巷景点,称“碑记双青园”吧?

“双青园”石碑重见了天日,留给我们茶余饭后探入三坊七巷历史上最耀眼星辉下的小亮光。相信这类“孤松客”在三坊七巷间大有人在,他们的点点痕迹,铺就了闽都文人星空的广度和深度。

《福州晚报》(2024年3月9日 A07版 闽海神州)