作者:蔡铁勇

冲天台题刻

一年多前,从福州晚报微信号上读到《900多年前,苏东坡3位好友同登福州乌山,留下……》一文,颇受启发。此后不断查阅资料,寻找苏轼与福州的联系。2024年笔者撰写《鼓山灵源洞:九位苏轼友人题刻》一文。除了以上两文分别提及的苏轼好友柯述、曹子方、祖夷仲和程遵彦、吴亮5人在乌山有留迹,近来笔者又发现蒋之奇、谢卿材、曾巩、陈襄、江公著、陈觉民6位苏轼好友与乌山的关系,草成此文。

蒋之奇:

艺于从政,敏而有功

邻霄台题刻:

熙宁辛亥六月晦,蒋之奇颖叔、张徽伯常登乌石绝顶。

此题刻现已不存,只记载在志书中。

蒋之奇(1031—1104),字颖叔,宜兴人,嘉祐二年(1057)进士,熙宁二年(1069)任福建转运判官,其间曾荐闽处士陈烈。蒋之奇长于理财,治漕运,以干练著称。

元祐初年,苏轼撰写制敕文《蒋之奇天章阁待制知潭州》曰:“虽持节出使,剖符分忧,一挂名于其间,遂增重于所莅。且使民见侍从之出守,知朝廷之念远也。具官蒋之奇,少以奇才,辅之博学,艺于从政,敏而有功。”制敕文虽属圣旨范畴,但其文意却蕴含着制敕人心思。此文既是朝廷对蒋之奇作出的客观公正评价,同时也精准反映了苏轼对蒋之奇极为中肯的个人看法。苏轼欣赏蒋之奇博学多才、善于从政且行事敏捷、卓有成效的品质,而蒋之奇想必也对苏轼的文学造诣与人格魅力极为钦佩。

在长乐三溪,可看到题刻“张伯常、蒋颖叔同登瑞峰山顶,观海罢,复小憩于当阳后峰,退而宿于灵峰院,熙宁辛亥季秋廿七日”,字里行间,仿若能看见张伯常与蒋颖叔二人登山观海、休憩留宿的身影。他们沉醉于水天壮阔之境,不禁指点江山,畅谈心中抱负与对世间万物的感慨。

谢卿材:

苏轼眼中的“贤主人”

长乐台题刻(在“第一山”旁边):

尚书右司郎中张汝贤按察福建,元丰乙丑孟冬二十一日与朝议大夫转运副使陈纮、朝议大夫知福州谢卿材、承议郎转运判官蒋续、宣议郎按察司管勾文字王谹会议长乐台。

此题刻被树木包裹,多字被遮看不见。

谢卿材,字仲适,临淄(今山东淄博)人。熙宁二年二月,王安石任参知政事,设制置三司条例司,议行新法;四月,遣刘彝、谢卿材、侯叔献、程颢、卢秉、王汝翼、曾伉、王广廉八人察诸路农田、水利、赋役。元丰七年(1084),谢卿材知福州。

宋哲宗元祐八年(1093),苏轼赴定州途中“过相州,晤运使谢卿材,送王古使辽”,有诗《谢仲适坐上送王敏仲北使》云:“洗眼忽惊笑,见此玉节郎。喜有贤主人,共此残烛光。”诗里的“玉节郎”指的便是奉命出使的王敏仲,而“贤主人”则是热情款待的谢卿材。定州,是苏轼宦游生涯的最北方,也是他人生的转折点。恰在这一关节点,力挺旧党的高太后驾崩,宋哲宗亲政,旋即重新启用新党人士,苏轼首当其冲受到冲击。他在定州仅仅就任半年,便遭贬谪至岭南。时过境迁,我们无从知晓他们彼时究竟交谈了些什么,但从诗中的一“笑”一“喜”,我们可以看出,不论人生境遇如何跌宕起伏,能有一众好友相交相伴,于苏轼而言,也算是人生快事。

曾巩:

苏轼称赞“曾子独超轶,孤芳陋群妍”

道山亭题刻:曾巩《道山亭记》

曾巩的《道山亭记》石刻,宋代就已存在。刘克庄《道山亭》诗云:“绝顶烟开霁色新,万家台观密如鳞。城中楚楚银袍子,来读曾碑有几人。”诗中提到的“曾碑”,即指曾巩《道山亭记》石刻。在乌山天秀岩下,又有题刻云:“至正二十四年岁在甲辰十一月,户部员外郎张阁以董盐至三山……登道山亭,读曾文定公记,饮霹雳岩畔”(曾文定公即曾巩),可知元末时曾巩《道山亭记》石刻尚存。但随着岁月和风雨的侵蚀,此刻后来已不见,现存《道山亭记》石刻是2008年重书重刻的。

曾巩(1019—1083),字子固,江西南丰人,后居临川,唐宋八大家之一。曾巩在《道山亭记》开篇,回溯闽中郡自周秦以来的历史变迁,细腻勾勒陆路的崎岖与水路的艰险,徐徐展开一幅宏大的地域风貌图,而后笔锋一转,描写道山亭。这般谋篇布局,恰似引领读者先登高俯瞰全景,再移步近赏特写,尽显精妙美学构思。曾巩这篇文章具有极高的知名度,已然成为乌山乃至福州文化景观中不可或缺的一部分。

曾巩、苏轼二人为“千年第一榜”嘉祐二年(1057)同榜进士。熙宁四年四月,苏轼由开封府推官出判杭州,曾巩出判越州,两人分别到地方历练。苏轼《送曾子固倅越得燕字》云:“醉翁门下士,杂沓难为贤。曾子独超轶,孤芳陋群妍。”两人虽各自为官,但常有书信往来。熙宁五年,苏轼以书寄曾巩,讥新法“盐法峻急,民不堪命”。好友之间不仅有诗歌唱和,亦有对时局的看法,亲密无间。

陈襄:

“海滨四先生”之首

先薯亭下方题刻:

程公辟、陈述古、沈公仪、湛仲谟、刘执中、杜伯通、马损之熙宁元年冬游。

陈襄(1017—1080),字述古,福州人,与郑穆、陈烈、周希孟并称“海滨四先生”,仁宗、神宗时期名臣。宋神宗熙宁五年,陈襄出任杭州知州,而苏轼此时正在杭州担任通判,他们一起赏花、出游、宴饮、吟诗。在杭州石屋洞,至今仍留存着这样的题刻:“陈襄、苏颂、孙奕、黄颢、曾孝章、苏轼同游,熙宁六年六月二十一日。”读此题刻,仿若能穿越时空,看到他们漫步石屋洞,或欣赏洞中的奇异景致,或谈诗论文,欢声笑语在洞间回荡。

苏轼行书《天际乌云帖》云:“天际乌云含雨重,楼前红日照山明。嵩阳居士今何(在),青眼看人万里情。此蔡君谟《梦中》诗也。仆在钱塘,一日谒陈述古,邀余饮堂前小合中。壁上小书一绝,君谟真迹也。”蔡君谟即蔡襄。两位闽人蔡襄、陈襄名列苏轼此帖,真是一段千古佳话!

江公著:

苏轼眼中的“佳公子”

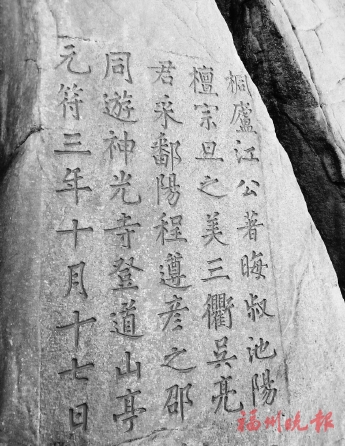

冲天台题刻:

桐庐江公著晦叔、池阳檀宗旦之美、三衢吴亮君采、鄱阳程遵彦之邵同游神光寺,登道山亭。元符三年十月十七日。

江公著,字晦叔,桐庐人,英宗治平四年进士;初任洛阳尉,作《久旱微雨诗》,为司马光所称荐,遂知名,累官提点湖南刑狱、京西转运使。

苏轼两到杭州,先后任通判和知州。其间,多次游历桐庐,并与当地贤达结交,江公著就是其中之一。元祐六年(1091),江公著知吉州,苏轼写下了《送江公著知吉州》,诗曰:“三吴行尽千山水,犹道桐庐更清美。岂惟浊世隐狂奴,时平亦出佳公子。”诗的开篇,苏轼便直抒胸臆,他遍历三吴大地,饱览无数山川胜景,却唯独对桐庐的自然风光情有独钟。桐庐之美,清丽脱俗、别具一格,深深烙印在他心间,令他由衷赞叹。在他眼中,桐庐这方灵秀之地,不仅曾隐匿过严光这样超凡脱俗的“狂奴”,在太平之世,更培育出江公著这般才德兼备的“佳公子”。

陈觉民:

苏轼举之应制科

天香台题刻:

元祐五年八月二十二日,府帅温陵柯公率东阳陈恺、朱崧、胡章,莆阳郑令卿、陈觉民、许国,括苍叶之表,会稽高彖、关景山,建安熊浚明,桐川沈凭,温陵许毂、杨璞、王裕民同游神光寺,会于道山亭。

陈觉民,字达野,仙游人,宋神宗熙宁九年(1076)进士。哲宗元祐间,苏轼知杭州,举陈觉民应制科。有了这位大咖激励,陈觉民举于贤良方正,并于崇宁四年正月以朝散郎知福州。

值得一提的是,陈觉民有诗《寄米元章》云:“汩汩尘埃阅岁华,青山相见认空花。清淮风月元无价,凭仗诗翁为我赊。”“凭仗”一词表达了诗人对米芾的信任与期待。米芾书法以“风樯阵马,沉着痛快”著称,当收到陈觉民的诗作后,米芾欣然挥笔,作《送陈觉民诗》云“万宝精神在风月,好诗追取不须赊”。米芾强调,当诗人沉浸于自然风月,感悟到其中的精神后,好诗便会自然而然地流淌出来,无需向他人借用灵感或技巧。二人在诗词与书法的天地中肆意驰骋,以艺术为纽带,抒发内心的情感,演绎着独属于那个时代的文化风流。

《福州晚报》(2025年3月20日 A07版 闽海神州)