作者:十九先生 张县明

李贻燕

在中国近现代历史上,有众多教育家以其卓越的贡献和前瞻的理念,为国家的教育事业和社会的现代化进程作出了不可磨灭的贡献。福州状元岭下的李贻燕就是其中一位。

李贻燕(1889—1952),字翼庭,其名字取自成语“燕翼贻谋”。他是中国新文化运动的先驱,中国近现代图书馆事业奠基人之一、著名教育家。1889年,李贻燕出生于福州侯官县北门外岭下村(今晋安区新店镇象峰村),其故居原址位于今福建省人才公寓状元广场旁。1907年,李贻燕赴日本留学,在此期间加入孙中山及黄兴领导的同盟会,决意推翻腐朽不堪的清王朝,革命救国。1911年,李贻燕从日本东京高等师范学校毕业,获博士学位。

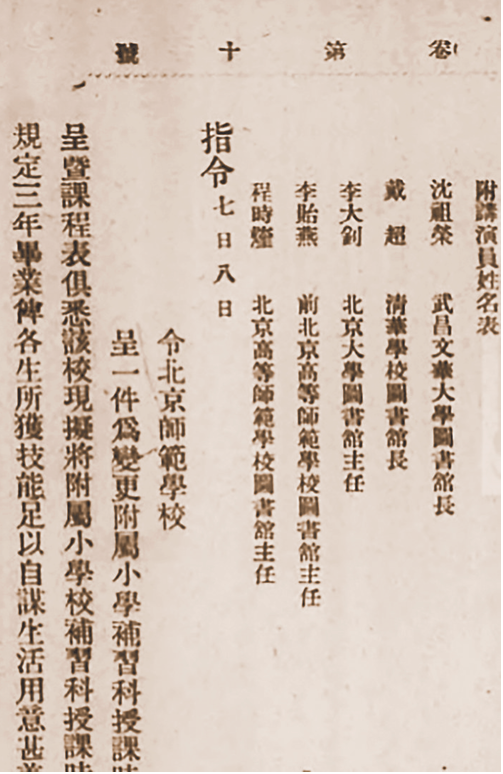

北京高师图书馆学讲习会主讲人名单。

近现代图书馆事业的开拓者

1915年回国后,李贻燕任北洋政府教育部参事。1918年1月至1919年9月,他担任北京高等师范学校(1923年更名为北京师范大学,为中国历史上第一所师范大学)图书馆主任。后担任北京女子高等师范教务长。

五四运动时期,是中国教育现代化发展的重要阶段。五四精神承继新文化运动的有益成果,以民主与科学为底色,推动了中国教育的平民化和革新化发展,在思想与实践层面促进了中国教育现代化进程,而图书馆则被视为平民教育的重要场所。

1919年12月,时任北京大学图书馆主任的李大钊参加了北京高等师范学校图书馆两周年纪念会,发表了关于“图书馆教育”的著名演说,并提出希望在“明年暑假办一个图书馆教育传习所”,认为“这是关系中国图书馆前途的事情,也是关系中国教育前途的事情”。

1920年8月,北京高等师范学校举办了为期三周的图书馆学讲习会,与会人员来自全国各地,开启了中国图书馆学教育发展的新纪元。据《北高图书馆讲习会志盛》载:“吾国图书馆事业至不发展,社会无修养学讲之机会。学校无自助教育之辅助,虽日倡教育文化与社会改进,终无成绩之可言,此图书馆教育之关系重要也。北京高师有鉴于此,利用暑期开设图书馆讲习会。”

讲习会的授课人皆为当时国内图书馆界著名的专家学者,主要有李大钊、李贻燕、邓萃英、戴志骞、沈祖荣、程伯庐等,而听讲者主要是各省派来研修图书馆学的馆员。其中,李贻燕主讲图书馆史,他从不同的视角剖析图书馆教育的重要价值,给杨昭悊留下深刻印象,杨氏后为中国著名图书馆学家、藏书家;另一位福州人邓萃英强调要注重发挥学校图书馆的价值,学生的自主教育、自动教育才能实现;李大钊主要讲述图书馆在社会教育中的价值,强调社会图书馆可以促进平民教育。他们所讲的内容,引起了参会人员的共鸣,大受震撼。这是中国第一次将西方图书馆学知识和理念向图书馆员普及,可谓中国图书馆学教育之觉醒。

1921年底,中华教育改进社成立,设置图书馆教育组作为重要分支之一,李贻燕、邓萃英等为主要负责人。1925年至1926年,李贻燕在北高师主讲的《图书馆史》得到当时权威教育刊物《京师学务公报》连载。现存李贻燕所撰的《图书馆教育讲演》。

近现代地理教育的推动者

李贻燕作为中国近现代地理教育不可或缺的推动者,其贡献不仅在于对地理学科本身的深耕细作,更在于他深刻洞察到地理教育对于培养国民爱国情感、提升国家凝聚力的重要价值。在那个风雨飘摇、国土沦丧的时代,李贻燕以敏锐的学者眼光和深沉的家国情怀,积极倡导地理教育的普及与深化。

在李贻燕看来,地理教育不仅仅是知识的传授,更是一种情感的培育。他在《中等学校教科上之地理科教育》一文中指出:“我国幅员广大,边疆辽阔,一般国民对于国土情形,四邻形势,颇为隔膜。”这种对国土认知的匮乏,无疑削弱了国民对国家的认同感和责任感。因此,他强调:“藉地理科明白本国及四邻之形势,使得正当之理会,应如何爱护国土,发挥自卫敌忾之心。”李贻燕认为,通过地理教育,可以让民众了解国家的山川河流、疆域边界,以及周边国家的地理环境,在心中树立起对国家领土完整的强烈意识,进而激发出一种自觉的爱国情感和保卫国家的责任感。

为了推动地理教育的发展,李贻燕不仅在理论上进行了深入的探索,更在实践层面作出了积极的努力。1920年,他先后编写了《中国地图学史》和《中国地图学史续》两部著作,这两部作品不仅填补了中国近现代地图学史研究的空白,更为地理教育提供了宝贵的教材资源。他在书中还着力描述能使地图绘制更为准确的方法,大大提高了我国地图绘制的科学性和准确性。

翌年12月,旨在推动中国教育现代化、提升教育质量的中华教育改进社成立,李贻燕积极参与了教育改革的讨论与实践。他利用这一平台,积极倡导地理教育的改革与创新,推动地理课程内容的更新与教学方法的改进。越来越多的民众开始关注国家的地理环境、边疆安全以及国际关系等问题,爱国情感和民族凝聚力得到了显著增强。

近现代学前教育的启蒙者

20世纪20年代至抗战爆发前的十数年间,学前教育史也开始作为一个独立的学科出现。自1925年起,李贻燕倾注心血,着手编纂《幼稚教育史》这一开创性著作,并在《京师学务公报》上连载发表,引起了广泛的学术关注与讨论。这部著作深入探讨了法国、荷兰、意大利、西班牙、土耳其、英国、美国、日本等多个国家的学前教育发展历程与成就,并将培根、卢梭、裴斯泰洛齐、福禄培尔、蒙台梭利等海外学前教育家介绍给国人,甚至对幼稚园发展过程及其种类作了深入分析,是中国近现代第一个对海外幼稚教育事业及教育家进行系统介绍的文献。

同时,面对近现代学前教育身份模糊的问题,李贻燕也率先作了概念定性,提出“幼稚保育之起点为家庭,两亲即为适当之教育者,再进则为幼稚园”。他的远见卓识与孜孜不倦,为中国学前教育的系统化、现代化发展奠定了坚实的理论基础。

揭露日本侵华阴谋的守卫者

1931年“九一八”事变爆发后,李贻燕积极投身于抗日救国运动。他利用自己的教育影响力,通过讲座、文章和教材,向学生和公众传播抗日思想,激发民族意识。他认为教育是激发民众抵抗外来侵略的重要工具,因此,他特别强调了教育在抗日宣传中的重要作用。

在这一时期,李贻燕编写了《日本侵华排外教育的铁证》一文,发表于抗日宣传刊物《日本评论》上。文章指出日本地理研究会的地理参考书中就载有:“满洲地广而肥,有大平野,有大森林,矿产又富,是将来工业绝好的经营地,作为日本的殖民地再好没有了。”李贻燕通过文章详细揭露了日本在侵华期间对教育系统的破坏和奴化政策,为国内外了解日本侵华罪行提供了有力的证据,增强了中国人民的抵抗意志和民族凝聚力,并向世界展示了日本侵略者的真实面目,呼吁国际社会关注和支持中国的抗日斗争。

近现代电化教育的引领者

随着科技的发展,李贻燕深刻认识到了电化教育在近现代教育体系中所蕴含的无限潜力与广阔前景。他坚信,电化教育不仅能极大地丰富教学手段,提升教学效率,更能拓宽学生的知识视野,激发他们的学习兴趣与创造力。

为此,李贻燕不遗余力地积极推动电化教育在中国的普及与发展,他与郭有守、周淦、高荫祖等志同道合的教育界同仁合作,共同筹备中国教育电影协会的成立事宜。

1932年7月,中国教育电影协会在南京隆重成立,汇聚了众多教育界的精英与领袖。著名教育家蔡元培欣然担任协会主席,他的加盟无疑为协会增添了极大的影响力与号召力。作为中国第一个专注于教育技术(电化教育)的组织,中国教育电影协会在推动中国电教事业的发展中发挥了举足轻重的作用。它不仅促进了电教资源的整合与共享,还推动了电教人才的培养与交流,为中国教育现代化的进程注入了新的活力与动力。

中国海洋大学前身的筹建者

1923年春,国家正处于新旧交替的关键时期,教育领域的革新与发展尤为迫切。此时,李贻燕以一位教育先驱的敏锐洞察,踏上了前往山东的调研之旅。青岛地处齐鲁圣人之邦,这座历史悠久而又饱经风霜的城市,在遭德占日据之后,于1922年12月刚刚回归祖国怀抱,正亟待新的生机与活力。李贻燕深感青岛地理位置的重要与文化的深厚,亲撰《调查青岛教育报告书》,郑重提出“应于青岛设立大学一所”,认为此举既是对青岛主权回归的历史纪念,也是国家弘扬文化、教育兴邦的应尽之责。

在深入调研的基础上,李贻燕不仅提出了在青岛创办大学的必要性与紧迫性,还亲自圈定了具体的校址,为大学的筹建工作指明了方向。他的这一构想,迅速得到了社会各界的积极响应,尤其是胶澳总督高恩洪的支持。经过长达一年半的精心筹备与不懈努力,私立青岛大学终于应运而生。

1923年8月,李贻燕被任命为青岛大学教务主任,肩负起学校教学与管理的重任。他深知,一所大学的成功,不仅在于硬件设施的完善,更在于教育理念的先进与学术氛围的浓厚。因此,他致力于引进优秀人才,优化课程设置,提升教学质量。

后几经变迁,学校于2002年更名为中国海洋大学。学校的校训“海纳百川,取则行远”则与李贻燕的家乡——福州的城市精神不谋而合,体现了开放包容、兼容并蓄的深刻内涵。一百年后的今天,李贻燕的教育理念与智慧仍深远地影响着黄海之滨。

此外,李贻燕还先后担任河南大学文学院院长、国民政府教育部普教司司长等,参与中国历史上第一部《黄河志》的编纂工作。他的一生是对教育无尽的热爱和不懈的追求,无论在教育理论上的深厚造诣,还是在教育实践中留下的丰富遗产,都全面推动了中国近现代教育的发展。闽都文化所孕育的务实求真、开先创新、爱国为民等核心思想,也在他身上绽放出璀璨的光芒。

《福州晚报》(2025年3月29日 A05版 闽海神州)