作者:胡珍宝

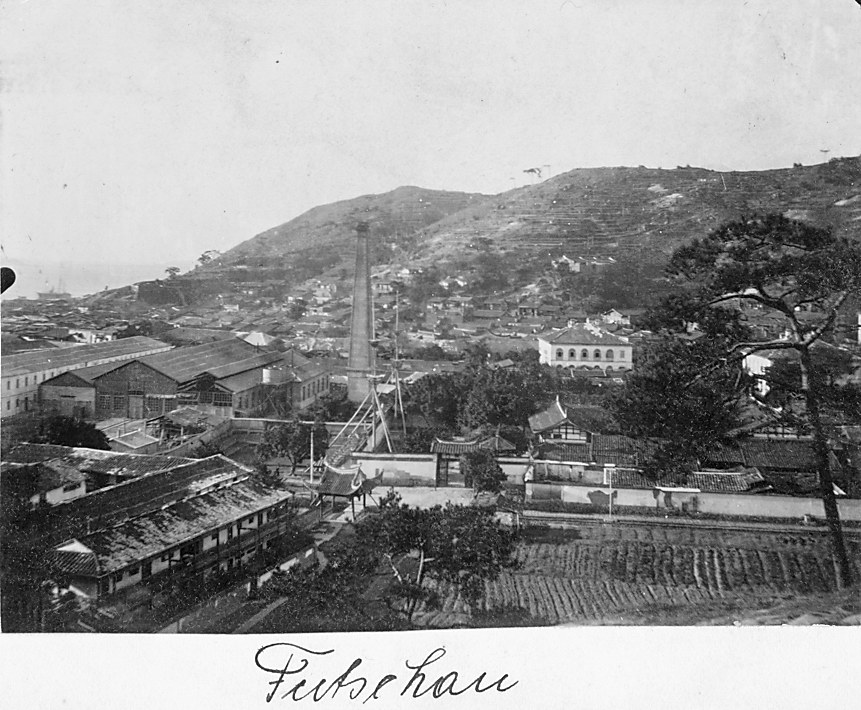

闽海关营前分关。

150多年前,福州出现了两个全新的机构——船政与闽海关(洋关)。这两个机构的出现对福州的经济发展、对外交流、人文环境和城市性格等方面产生了深远的影响,两者之间亦有着千丝万缕的联系。

一

船政是洋务运动的非常之举,是“三千年未有之大变局”的历史产物。船政是在特定区域内,实行“中学为体”“西学为用”政策,进行自强运动实践的新型管理机构。

1861年1月20日(咸丰十年十二月初十日),清廷成立“总理各国事务衙门”,标志着一场长达30余年的洋务运动的开始。五年后的1866年6月25日,左宗棠上奏在福州马尾创办船政,同年7月14日,清廷以“实系当今应办急务”给予批复同意办理。船政全称“总理船政衙门”,也称“总理船政”或“船政”,是清廷专设的中央机构,总理轮船制造、轮船制造与驾驶专业教育、轮船水师海防等事务,集工业、军政、教育于一体。它的成就主要体现在三个方面:其一,造船,成为当时远东最大的造船工业基地;其二,育才,培养了大批中国近代文化精英和近代海军将领;其三,建水师,组建了中国第一支近代海军舰队——船政轮船水师,标志着中国近代海军的诞生。

沈葆桢为首任船政大臣,船政大臣拥有独立行政管理权、军事指挥权、司法权,可专折奏事。船政作为中国向西方学习的最重要窗口之一,首次借鉴西方先进管理制度,开创了有别于中国封建传统衙门的中西合璧的新型管理体制。当时,以“总理”冠名的中国官衙仅有两处,一是总理船政衙门,一是1861年设立的“总理各国事务衙门”,简称“总理衙门”。后者是清廷为处理洋务及外交事务而特设的中央机构,1901年总理衙门改为外交部。

船政选址马尾,很大程度与福州开埠以来对外贸易形成的人文环境密切相关。福州带有“国际范”的城市性格的形成与被认为是当时“世界上行政管理方面的奇迹之一”的中国海关(洋关)不无关系。

清朝初期设有四个海关,实行四口通商。但是,乾隆二十二年(1757)起,清廷实行广州一口通商,所有海外贸易都集中到广州这一个港口(广州十三行),粤海关就成了实际上的总海关(常关)。

1853年,上海爆发了小刀会起义,在混乱期间,上海海关运转失灵,为维持外商船只港口贸易的正常运作,英、法、美三国领事决定三国各派一人,成立税务司,“代管”上海海关。在外国人的管理下,税收大增,清廷对此表示满意。第二次鸦片战争后,清廷决定由英国人代管中国海关,并写入与英美等国签订的《通商章程善后条约:海关税则》第十款:“任凭总理大臣邀请英人帮办税务,并严查漏税、判定口界、派人指泊船只及分设浮椿、号船、塔表、望楼等事。”从此开始由外国人代管中国海关行政,最高长官称“总税务司”,意即“总司海关税务之事”,实际上全权负责管理海关事务。为与清代传统海关区别,一般称清代传统海关为“常关”“旧关”,由清廷官员主管;由洋人管理的海关税务司称为“洋关”“新关”,管理国际贸易。

1861年7月,由洋人管理的闽海关(洋关)成立,关址设在福州仓山的泛船浦。福州1844年7月才正式开埠,是五个通商口岸中开埠最晚的城市。

1853年,太平军及小刀会与清廷开战正酣,通往广州和上海等地的茶叶路线被切断,福州因水路运输的便利,沿闽江通过水路溯江而上便到了红茶主要产区武夷山,因此武夷红茶应时而转由福州外运了。1853年春,旗昌洋行开始第一宗茶叶交易,此后其势头便一发而不可收,出口量迅速飙升,从1854年直到19世纪80年代,福州出口的茶叶量已达到广州、上海两地出口总数的三分之二,占全国茶叶出口量的35%至44%。至此福州成为“中国乃至世界最大的茶叶港口”。

闽海关铜币局。

茶叶贸易的红火,吸引了大量外国人驻居福州。福州仓前山(烟台山)成为各国领事馆区,英、法、美、葡、德、瑞、荷、丹、瑞、挪、日等17个国家相继在仓前山设立领事馆;各大银行、洋行、教堂、教会学校、医院等云集此处,其中包括来士洋行、太平洋行、捷逊洋行,英国皇家海军、领事馆合办的“海港医馆”、泛船浦教堂等。而同时期的船政是我国当时聘用外国人员最多的一个洋务机构。据日意格《福州船政局》载,1867年到1873年,船政洋员一度多达75名(包括家属),其中包括日意格、德克碑在内的洋员52名。船政建有洋员别墅及宿舍区、圣教医院、天主教堂、官街集市等配套设施,随着对外贸易的扩展和船政的发展,福州逐渐形成相对成熟的外国人长期居住的人文环境。

二

兵马未动,粮草先行。倘若没有闽海关的经费来源,船政恐难落地马尾。而船政的发展与闽海关的关税收入息息相关。

左宗棠在《试造轮船先陈大概情形折》提出船政的经费来源,“如虑筹集巨款之难,就闽而论,海关结款既完,则此款应可划项。支应不足,则提取厘、税益之”。清廷批复:“该督现拟于闽省择地设厂、购买机器、募雇洋匠、试造火轮船只,实系当今应办急务,所需经费,即著在闽海关税内酌量提用。至海关结款虽充,而库储支绌,仍须将此项扣款按年解赴部库,闽省不得辄行留用。如有不敷,准由该督提取本省厘税应用。”

沈葆桢在《报销船政经费折》中详列自同治五年十一月十七日(1866年12月23日)船政开办之日,截至同治十三年六月底(1874年7月)的收支情况,其中有“共计收闽海关结款银四十万两,闽海关月款银四百七十万两,福建税厘局解银十六万两……,此年来制船实用之款项也”。船政开办之时,由闽海关拨款40万两作为开办经费,以后每月从关税收入中拨款5万两作为经费,1873年起,每月经费增至7万两,不足之处则由厘税补充。1866年至1874年,闽海关及福建税厘局共拨款536万两。1866年至1907年,共用银1921万余两。其中造船(40艘)用银852万余两,建筑费211万余两,装备费64万余两,行政费558万余两,教育费67万余两,垫支养船经费146万余两。由此表明,船政建设、造船及养船经费主要来源于闽海关和福建税厘局的固定拨款,其中拨款的74%来自闽海关。

在沈葆桢任船政大臣期间(1866—1874),福州茶叶对外贸易额呈井喷式增长,带动闽海关关税收入大幅提高,这也是船政发展较顺利的时期。但从19世纪80年代末起,闽茶外销急剧下降,闽海关关税收入减少,自然对船政的经费投入相应减少,从1875年至1895年的20年间,闽海关累计拖欠船政经费达600余万两。到了船政后期(1890—1907),闽海关每月实拨的银款均未超过应拨月款的45.6%。

为解决船政经费来源问题,光绪三十年(1904),福州将军兼署船政大臣崇善决定与闽海关合作,在船政内创设铜币局,试图以铸币盈余弥补船政经费之不足。同年五月初二日崇善上奏清廷,请求船政开铸铜元。次年七月,铜币局开办于总理船政衙门前,称作“闽海关铜币局”,附属于船政。

闽海关铜币局原计划每日生产铜元160万枚,由于机器设备不精良,加上工匠操作不熟练,开办之初铸币产量不高。后向日本购买铜饼直接印花,产量逐渐提高至每日50余万枚。但因铜币局管理不善,贪污腐败成风,加之各地滥铸铜元,铜元愈铸愈贱,币值每况愈下,而铜价却不断上涨,因而非但不能盈余,解决船政经费短缺的困难,反而严重亏损、负债累累,至1905年底不得不停办。

闽海关铜币局铸造的铜元有紫铜和黄铜两种材质,根据正面“闽关”二字的大小、背面蟠龙图案的不同以及英文字体的大小,可以分为大闽关、小闽关和官局龙三种版式。

船政与闽海关合作开设“闽海关铜币局”所铸造的“闽关铜元”为机制币,是金属货币铸造工艺从传统的手工翻砂铸造向工业化、标准化生产的有益尝试,也是晚清时期唯一一种由海关所设铜币局铸造的铜元,在我国货币史、近代海关史领域具有一定的研究价值。

三

洋关成立后,清廷委派海关道官员署理地方海关事务。由于福州没有设海关道,海关事务由总督或福州将军兼管。兼任船政大臣并署理闽海关的总督或福州将军先后有闽浙总督卞宝第、边宝泉、许应骙,以及福州将军增祺、景星、崇善、松寿等人。民国时期,船政学堂毕业生也多在闽海关任职:

林颖启(1852—1914),船政后学堂驾驶专业第二届毕业生,1912年10月任财政部闽海关监督。

陈恩焘(1863—1954),船政后学堂驾驶专业第五届毕业生,1913年任厦门海关监督。

陈兆锵(1861—1953),船政后学堂管轮专业第二届毕业生,1923年任闽海关监督。

许建廷(1887—1960),船政后学堂驾驶专业第十六届毕业生,1927年任财政部闽海关监督。

税收犹如国家经济的血液,清廷通过洋关税收大量增加所带来的新鲜血液,一度出现所谓的“同光中兴”。总海关税务司的分支“闽海关”所在地选择福州,让福州成为“中国茶叶贸易之都”,带来了福州对外贸易的繁荣与城市的富庶。闽海关的关税收入促成船政在马尾创设,而且船政在中国科技教育、工业制造、海权维护、中西文化交流等方面创造了诸多“中国第一”,“为中国现代化道路提供了宝贵的经验与启示”。

《福州晚报》(2025年4月7日 A07版 闽海神州)