作者:方麒

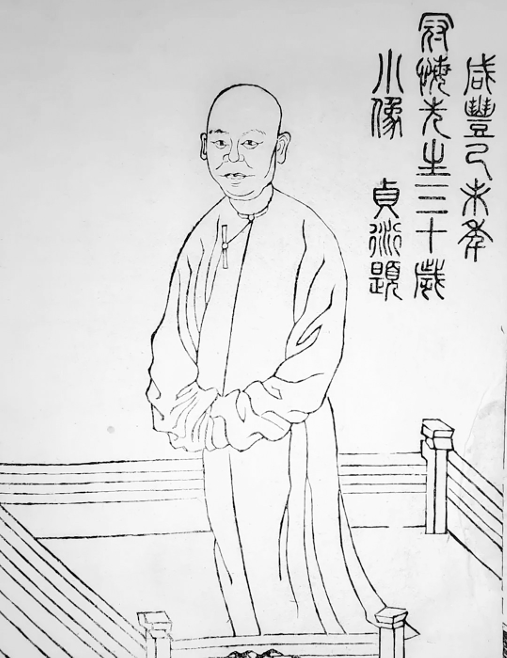

杨浚画像。

晚清藏书家杨浚(1830—1890),字雪沧、昭铭,号健公、冠悔道人、观颒道人等。祖籍晋江十九都曾坑(今属泉州石狮市),咸丰年间“隶籍侯官”。他寄情金石、诗文,深好藏书、著述,可谓博极群书,“通子史百家言,于古今篆籀之学靡不研究”。然,其一生致力于举业,却始终未能得中进士,只得以举人功名,辗转任职于多位朝廷大员之幕。

但他以傲人的藏书、绝佳的才能,担起了《正谊堂全书》之总校。他曾驱驰西北,襄办过军务;也曾渡海入台,主持编纂了县志、文集。晚年,他返闽掌教杏坛,也育才无数,还留下了等身著述。

是奇人,是以为记。

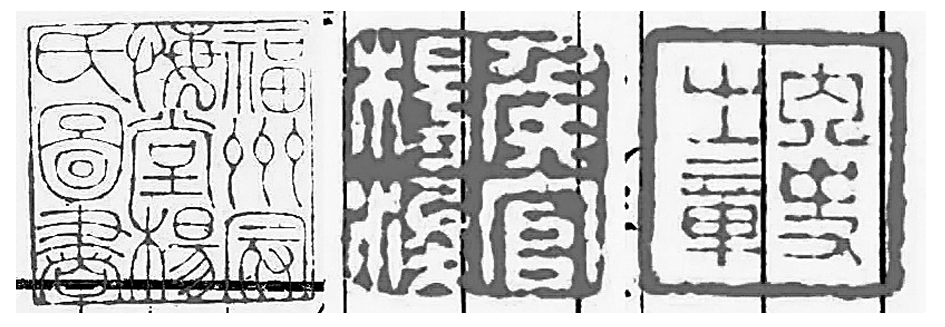

杨浚的部分藏书印。

“及予而士”为吏为师

据说,杨浚是汉代关西夫子杨震的后裔,而其迁居曾坑的始祖为杨彦忠。杨浚的父祖辈皆无功名,正如他曾提及的“先王父由农而工而贾及予而士”,世代为农的杨家,到杨浚的祖父杨文宋时开始经商。

乾隆年间,杨文宋迁居省城福州经营商行,又在嘉庆年间将生意延伸到了省内外,家中日益富庶。嘉庆十八年(1813),杨浚之父杨振声也携带家眷迁往福州,寓居虎节河沿。

相传,过去的福州“子城”设有五座城门,南边设虎节门,西边的护城河则为虎节河,沿河的道路即为虎节河墘。明清时期,虎节河墘又被称为沿河西巷。据清代林枫《榕城考古略》载:“虎节河沿,以在虎节门之西故名,亦称沿河西巷,西达于杨桥。”1928年,虎节河被填河筑路,称“虎节路”,沿用至今。今虎节路,东起八一七北路,西至达明路,路口还悬挂着“虎节河沿”的牌匾。

不过,杨浚是在祖籍地曾坑出生的,长于省城福州。他的母亲施氏(据说系出施琅将军这一支),对他的督促很是严格,后来还给他留下了“立品、读书、会试”的遗命。好在,杨浚自幼好读,终于咸丰二年(1852),得中举人。遗憾的是,此后他多次应会试,都未中进士,只得转任于地方或朝廷大员的幕僚之职。

同治初年,杨浚因在西北、西南时局动荡之时“筹饷有功”,被保举以道员资格候选。同治四年(1865),他被授为内阁中书,赴京任职,又充国史馆、方略馆校对官。但这时间并不长,不到一年,他就回了乡。

此后,杨浚曾先后追随陕甘总督左宗棠(同治、光绪年间两度入左幕)、闽浙总督李鹤年、福建水师提督彭楚汉、船政大臣沈葆桢等人,入幕佐助军务、海防、船政等事宜。

光绪年间,杨浚则主要活跃于闽省各处书院,先后掌教漳州丹霞、霞文,厦门紫阳,金门浯江等书院,“士之来谈艺者甚众”,颇具时望。其中,他主掌厦门紫阳书院的时间就有十一年,光绪十六年(1890),他也终老于此。

总校《正谊堂全书》

纵观杨浚之一生,其对《正谊堂全书》最终校订重刊的贡献,不得不提。

《正谊堂全书》是康熙年间理学大儒张伯行主持编刊的一部大型丛书。重视文教的张伯行(字孝先,晚号敬庵),于康熙四十六年(1707)甫一到任福建巡抚职,就着手创办了鳌峰书院,建“正谊堂”,还在两年巡抚职内多方搜求宋明至清初的程朱理学著作,亲为校订,陆续刊成了总数达55种的“正谊堂”版理学丛书(书口下镌有“正谊堂”三字)。

但等到同治五年(1866),时任闽浙总督左宗棠至闽时,张伯行主持的这套丛书已严重散佚。而更早前,左宗棠就已见过正谊堂所刻书二十余种,“心诚好之,以不得见全编为憾”。加之他认为张伯行汇刻丛书“扫异学之氛雾,入宋儒之堂奥”,于是下决心重刊《正谊堂全书》,“意将以此续闽学之绪也”。

为此,左宗棠“遍访诸缙绅家”,然“不得其本”。后来闻听杨浚处藏有“完帙”,还亲自便服夜访。杨浚本以传本罕有欲推辞的,见到左宗棠此举,也深受感动,翌日亲去谒见,得左宗棠礼待,也接下了《正谊堂全书》总校之职。

同治五年六月,正谊书局在新美里(今福州三坊七巷黄巷中)正式开局。左宗棠领衔,还制定了《正谊书局章程》,礼聘杨浚任总校外,书局还聘有两名提调(孟际元、廖骧),并有覆校29人、分校109人,还“悉招福州及泉州涂门名匠”雕刻书版。

杨浚在此过程中作出了很多突出贡献。在他的主持下,书局很快征集到了正谊堂所刻49种康熙版原书,以及张伯行撰著、集解的著作14种,使重刊工作迅速展开。他还根据张伯行《正谊堂文集》中的各篇序言,统一了《正谊堂全书》的版式、体例,将丛书作者分隶于立德、立功、立言、气节四部,按文体分为名儒粹语、名儒文集两大类。他还征集到了全书十分之七的各种不同刊本、抄本,以对正谊堂所刻原书进行校勘,“综计各书舛错”。

至同治六年(1867)二月,在140多位“黄楼西畔校书人”的努力下,总计63种丛书的《正谊堂全书》已大体校勘完毕,陆续付印刊刻。后来,书局又得书五种,于是《正谊堂全书》共计68种,“凡五百一十五卷”(据郭白阳《竹间续话》记)。

左宗棠在全书刊成前就因调任陕甘总督离开了,临行之前,还为书局题了一副对联:“青眼高歌,异日应多天下士;华阴回首,当年共读古人书”。全书陆续刊成之时,杨浚得左宗棠来信,应邀入其幕,书局同仁在黄楼为他践行时,他也慷慨赋诗,中有“留与千秋作盛事,姓名都在众仙班”之句。

《正谊堂全书》版心下镌“正谊堂”三字,各书卷末均刻有长方形篆书牌记“同治X年X月福州正谊书局重校开雕”,以及总校、覆校、分校的名字。“太子少保闽浙总督一等恪靖伯湘阴左宗棠”“侯官杨浚雪沧总校”……他们的名字,随着《正谊堂全书》的刊刻,而永留青史。

值得一提的是,杨浚前往西北后,接替他负责总校工作的是其举人同年林祚曾。

林祚曾(1829—1990),又名齐贤,他是闽县文学家族林春溥之孙、林春溥次子林懋烈的长子,于咸丰二年(1852)中举,此后历任正谊书院、致用书院监院,永春州学正,同安县学教谕等职。

林祚曾的长女嫁林则徐三婿郑葆中的长子郑弼(郑弼的女儿郑岚屏嫁何振岱);次女嫁举人盐大使李为鐸;三女林瑞云(1857—1911)嫁沈玮庆长子沈翊清。

其中,这正谊书院正是由正谊书局而来。正谊书局刊成《正谊堂全书》,惠及福建各府县书院士子,何振岱就曾评此丛书是“学问之渊海,性理之精华。家有此书,可称祥瑞。子弟肯读此书,必成一代之人才”。全书刊成后,沈葆桢、杨庆琛二人向闽浙总督英桂建言,将书局改为书院,得到许可。

因书局原来所在地方空间有限,英桂还拨款在东街骆舍铺(今福州市东街口28号一带,福建省少年儿童图书馆旁)买下宅院加以整修后,将书局移于此,正谊书院也就此正式成立,首任山长是道光十六年(1836)的状元林鸿年。后来,正谊书院与鳌峰、凤池、致用并称清代福州四大书院,叶大焯、陈宝琛、林纾、陈衍等都从这里走出。

藏书“冠悔堂”著述等身

杨浚以其过人之才华,助力了《正谊堂全书》的刊刻,当然,这也与他丰富的藏书有关。

杨浚自小嗜好藏书,幸得家人全力支持。光绪十五年(1889),他回忆起自己的购书经历,曾作《检书誌感》一诗,其中就提及:“慈母予以钱,常助日盈簏。倾囊少恡惜,但愿儿能读。妻也亦夫从,簪脱兼钏鬻。巨眼出裙钗,幸得修清福。”

他广搜善本,当时一些知名藏书家散出的书籍多被其所收入——同治十二年(1873),陈寿祺家中藏书散售,就被杨浚收得许多,“多列朝集及未梓本”。一些实在买不了的书,他也费心借来抄录以充实收藏。此外,杨浚还曾于光绪九年(1883)在省城总督府后开设了“群玉斋”书肆,主要目的也是为了更好地搜求善本珍籍。

总之,杨浚自13岁起购藏书籍,经数十年积累,到60岁时写下《检书誌感》这首诗的那年——也是他逝世的前一年,他的藏书就已达十余万卷了。

他的自家居所“筑楼三楹”用于藏书,名之曰“冠悔堂”。他还编撰有《冠悔堂书目》一部,收书3400多种,这其中有不少秘本,如谢肇制《文海披沙》、王应山《闽都记》等,都是难求的珍本。

杨浚对自己的藏书质量也很有信心,他说自己“搜罗三十载,卷卷敌纨缣”“自谓为省垣藏弆之冠”。后来担任京师大学堂总监督的张亨嘉对他也相当推崇:“公喜藏书,所收宋元椠本最富,嗜学老而不倦。”

“博极群书”的杨浚,确实一生向学,涉猎广泛。

郑祖庚纂《侯官乡土志》载称其“通子史百家言,于古今篆籀之学靡不研究,工书法,能作掰窠大字……”又善写诗,许宗衡在《冠悔堂诗抄》序文中赞其诗作时说道:“各体均深稳有骨,七言律尤高迈,间有似冬郎玉溪生者,而风格转胜。盖韵味非常,不可以貌袭也。七古有逸气略近太白,题魏午庄鹰鹿图一作,又似元遗山,皆非近时率尔为诗者所解。”

杨浚勤于著述,他“举生平阅历之所得,方言俗语之所征,以及山川名胜足迹所经,磅礴郁积于胸中者,悉发之于诗与文,又为一切考据之学,凡朝章国故、士习民风无不采摭綦详,舄然成帙,藉以启迪后学”,留下了等身著述。

诗作之外,他还好金石题跋,擅长骈文,能赋,并撰写了诸多楹联,留下了《冠悔堂金石题跋》《冠悔堂骈体文抄》及《赋抄》《楹语》等著作。他曾渡台,主持篆修了《淡水厅志》,并应“开台进士”郑用锡之子郑如梁之邀编纂了《北郭园全集》,首开清代台湾文学专著出版先河。

此外,其传世著作还有《唐丛碑目稿》《滕县汉殷微子墓碑考》《冠悔访碑记》等,整理、编辑了《四神志略》《闽南唐赋》《奁史粹》《小演雅》《宋儒杨龟山先生通纪续》,以及《岛居随录》并《续录》《三录》《四录》,纂辑了《善书汇编》《冠悔堂丛书》和《闰竹居丛书》等,蔚为大观,当得上后人“著述千秋真作者”的夸赞。

至今,其著作在厦门大学南洋研究所、福建师范大学图书馆、泉州市图书馆、福建省图书馆等处,均可见到收藏。

至于杨浚自己保重一生的藏书,如今也已星散各地。中国国家图书馆、北京大学图书馆、南京图书馆、香港大学图书馆、福建省图书馆、福建师范大学图书馆、厦门市图书馆等,都有其旧藏书籍,或其稿本,或其抄本,其中不乏入选《国家珍贵古籍名录》的珍贵刻本。

如今,他的藏书与著作,经过漫长岁月的洗礼,变得更加耀眼而珍贵。

《福州晚报》(2025年6月30日 A07版 闽海神州)