改造后的宋廉卿厝门厅。

位于福州高新区南屿镇江口村的宋廉卿厝是一座百年古厝。其于去年10月开工修缮,于今年3月完工并顺利通过验收。如今,这座经历了百年风雨的古厝重新焕发生机。

昨日,记者走进这座古厝,触摸百年肌理,感受它的历史底蕴,探寻其修复背后的故事。

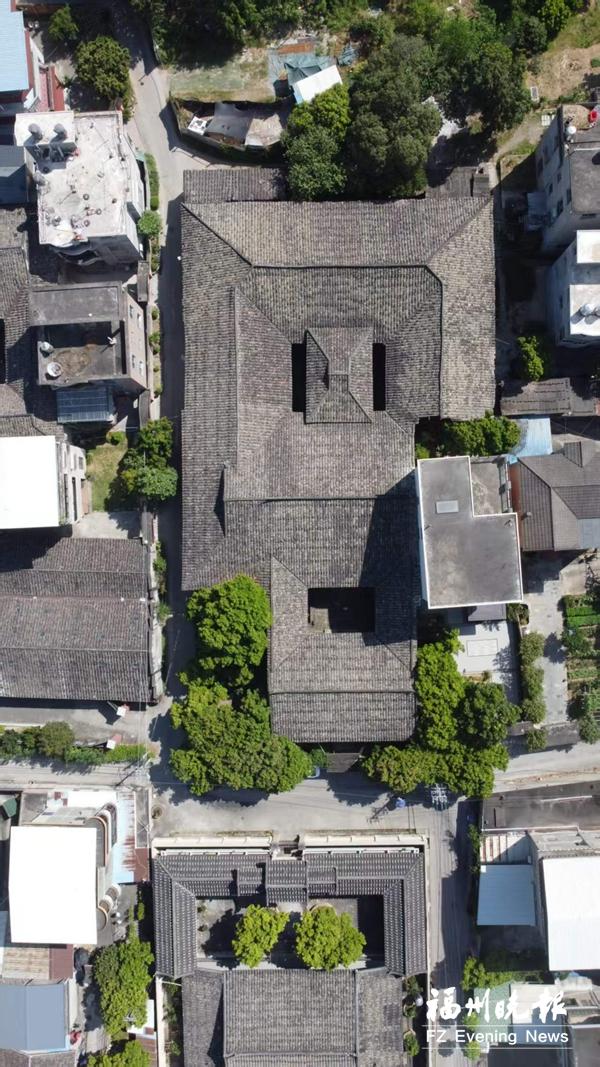

古厝俯视图。

古厝修缮的匠心坚守

宋廉卿厝始建于1916年,位于南屿镇江口村197号,整体坐北朝南,由前座、天井、左右回廊、中座、过雨亭、左右梓院、后座组成,建筑面积约2200平方米。

宋廉卿厝前座是双层木构楼房,面阔三间,进深三柱,采用穿斗式木构架,屋顶为悬山顶结构。后座面阔七间,进深五柱,同样是穿斗式木构架,屋顶为庑殿顶结构。这种设计,使古厝既符合传统民居的特点,又能满足实际使用需求。

作为南屿地区少有的集生活住宅与纺织场所于一体的传统古民居,宋廉卿厝在2013年被列为福州高新区不可移动文物点。由于长期受自然因素影响,古厝曾出现了不少问题。“主体梁架虽然保存较好,但后厢房地面坍塌,其余地面有不均匀沉降,二进后座梁架整体向东倾斜。”南屿镇相关负责人介绍,这些问题不仅影响古厝的安全,也让其历史风貌受到影响。

对此,修缮团队进行了细致的规划和施工,采用传统工艺与现代技术相结合的方式,力求恢复古厝原貌。木构修复中,工匠们用传统榫卯技艺手工拨正梁架。屋面修复时,修缮团队按“搭七露三”的古法铺设青瓦,为保证效果,专门定制了青瓦,同时采用加压浸渍法对瓦进行处理,起到防腐防虫的作用。地面与墙体施工则选用黄蜡、白蜡、芸香、草泥灰等传统材料,将这些材料混合后反复翻捣,再用于墙面施工,既保证了墙体的坚固度,又保留了历史质感。此外,修缮团队还运用数据化手段辅助修复。

“我们坚持可逆性原则,尽量保存原构件和工艺,让不同时代的痕迹在古厝里共存。”南屿镇相关负责人说。

百年建筑的多重价值

宋廉卿厝的价值体现在其建筑细节和历史意义中。它不仅是一座古厝,更承载着历史、文化等多方面的信息。

从历史角度看,宋廉卿厝见证了近代中国的历史变迁。自1916年建成以来,它经历了多个历史阶段,承载着不同时期的记忆。据记载,这座古厝曾先后作为驻军场所、百货仓库、公社食堂、干部疗养所、农业中学、生产队仓库等使用,每一次的功能变化都反映了当时的社会需求。

从建筑艺术角度看,宋廉卿厝的雕刻和构造展示了当时的工艺水平。“后天井左右梓院的16扇檀木五抹隔屏门,上面雕刻有《三国演义》的人物故事,人物形象生动,细节清晰。”南屿镇相关负责人介绍,建筑内的木雕构件还有花鸟神兽、人物剪影等不同风格的装饰。这些雕刻既体现了当地工匠的技艺,也反映了当地的文化特色。

宋廉卿厝的建筑布局和结构反映了当时民居与生产场所相结合的特点,为研究传统民居功能设计提供了实例;其使用的建筑材料和工艺,展示了当时的建筑技术水平,对研究地方建筑史有重要价值。

纺织声里的实业情怀

宋廉卿厝的历史价值,还与厝主家族的故事紧密相关。

厝主宋秉瑒(1862—1951),字尊琛,号廉卿。他精通中医,常为乡邻看病,治家严谨且乐善好施,在当地有很高的声望。近现代著名海军将领萨镇冰曾亲笔题赠“厚德载福”匾额以示嘉勉。

宋廉卿的5个儿子在纺织业上留下了重要印记。西方列强打开中国大门之后,洋布洋货大量涌入,挤压了传统手工业的生存空间,许多本土纺织作坊难以维持。

宋廉卿五子以民族复兴为己任,在长子宋知璋带领下,成功研制出以蚕丝混纺织制作而成的冬用川蚕绸、夏用米通纱等新型国产纺织产品。产品一度风靡并远销东南亚。

为扩大经营,宋知璋兄弟先后在福州塔仔兜、台江中亭街开设了同春绸缎店和六经绸缎店。为满足市场需求,他们在家乡江口村建造了集居住和生产于一体的宋廉卿厝。据了解,鼎盛时期,古厝内摆放着几百台手工织布机,织工们忙碌作业,织布梭声不断。当地有民谚“江口仔织斋布,嘴蛮讲梭蛮过”,描述的就是当时繁荣的生产场景。

如今,修缮完成的宋廉卿厝重新焕发光彩。作为福州高新区文物保护的成果之一,它展示了当地对历史文化遗产的重视,也让这些珍贵的遗产得以传承,成为连接过去和现在的文化纽带。

“下一步,我们计划将宋廉卿厝打造成江口村闽台文化交流服务中心,持续发挥其在深化闽台经济文化交流传承中的桥梁纽带作用。”南屿镇相关负责人说。

记者 肖远强 通讯员 张嘉柠/文 福州高新区供图

《福州晚报》(2025年7月18日 A07版 福州新闻)