作者:吕南勋

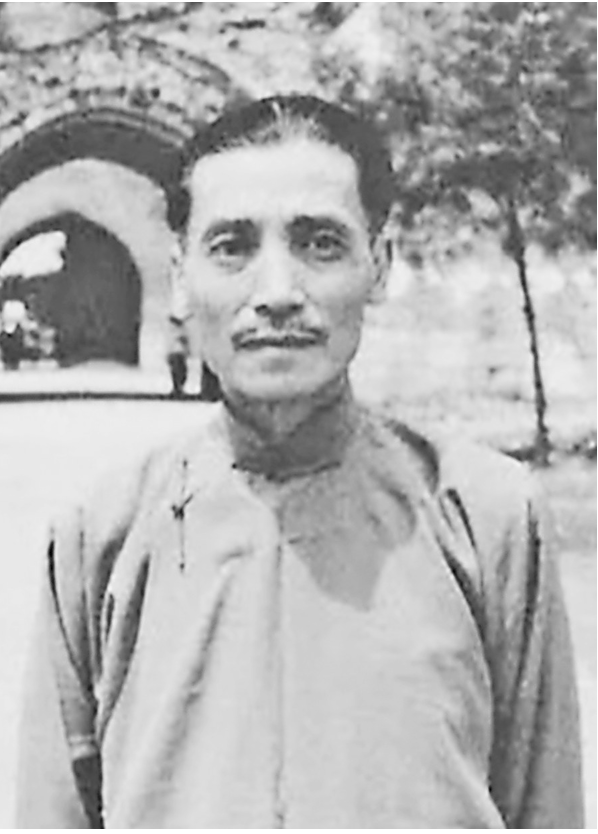

王冷斋

在中华民族波澜壮阔的抗战历史长河中,有无数英雄儿女挺身而出,为了国家和民族的尊严,不惜抛头颅、洒热血。其中,有一位来自福州的英雄,在“七七事变”的历史舞台上,以其坚定的意志、无畏的勇气和卓越的智慧,成为那段烽火岁月的重要见证者,他就是时任宛平县县长的王冷斋。

书香门第 壮志初萌

1891年,王冷斋诞生于福州仓山城门石步村的一个书香门第。幼年的他,在传统文化的熏陶下成长,8岁入学,接受着系统的知识教育。然而,他文弱的外表下,却有着一颗尚武之心。15岁时,他毅然选择转读福建陆军小学,开启了自己的军事生涯。18岁,他考入保定军官学校第二期,与李宗仁、白崇禧、秦德纯等成为同窗。这段军校时光,不仅锤炼了他的军事素养,更培养了他的爱国情怀和责任感。

1916年从保定陆军军官学校第二期毕业后,王冷斋积极投身于革命事业,他曾参加讨伐张勋,为维护国家的和平与稳定贡献自己的力量。后来,他弃武从文,先后担任亚东通讯社总编辑、远东通讯社和《京津晚报》社社长。在新闻工作中,他以笔为剑,针砭时弊,敢于揭露社会的黑暗面。尤其是在曹锟贿选时,他因撰文抨击,报社被封,不得已前往上海,以写作维持生计。但他的爱国热情和正义之心从未磨灭。

1935年底,冀察政务委员会成立,应保定军校同学、时任北平市长的秦德纯邀请,王冷斋出任北平市政府参事兼宣传室主任。1937年1月,他临危受命,担任河北省第三区行政督察专员公署专员兼宛平县长,专门处理中日交涉事件。而此时的宛平县,已是山雨欲来风满楼,日军的侵略野心日益膨胀,战争的阴霾笼罩着这片土地。

宛平风云 铁血担当

1937年7月7日夜11时,正在卢沟桥附近演习的日军借口一名士兵“失踪”,要求进入宛平县城搜查,遭到中国守军严词拒绝。当夜12时,秦德纯要求王冷斋迅速查明真相,以便处理。经查明,我方守军并未开枪,每人所带子弹都不缺少,同时派人在城内外搜查,也未找到失踪的日本士兵。随后,王冷斋奉命前去与日军代表谈判。面对日军代表坚持进城搜查的无理要求,他严词拒绝,并质问道:“驻南京日本总领事藏本自行隐匿栽赃中国政府的伎俩已被揭穿,你们是否要故伎重演”,义正辞严,让日方代表哑口无言。

7月8日,王冷斋返回宛平城后不久,日军就开始炮击,城内多数房屋被炸毁,人员伤亡惨重,连专员公署、县署也被击中。幸而他在日军攻击之前,及时转移了城内民众,避免了更大伤亡。炮击过后,已将生死置之度外的他,将桌子搬到县署院中继续办公。两小时后,日军再次射击,我方还击。临近下午5时,王冷斋的办公室被日军炮弹炸毁。幸运的是,他和工作人员几分钟前已安全撤离。6点后,战火暂停,日军再次约他出城谈判,并要求我方军队退出城外,否则即以大炮攻城,遭王冷斋拒绝。此时,我方援军已经从长辛店赶来,防御力量增强。夜里,我方的大刀队在龙王庙与日军实行白刃战,歼敌颇多,卢沟桥的铁桥也被我军收复,日军败退,停止进攻。

9日晨,秦德纯来电说,日军要求停战。双方商定停战办法如下:一是双方立即停止所有战事;二是双方军队撤退至各自最初的区域;三是城内防务由冀北保安队承担,冀北保安队由300人组成,将在2小时内到达。日军顾问笠井及其翻译爱泽还带着酒来城里,声称要庆祝和平。但他们刚离开,战火又开始了,冀北保安队也被日军所阻。北平政府遂与日军驻屯军参谋长桥本进行交涉,桥本再次提出无理要求。保安队最终仅150人进入宛平城,且均不佩枪。

10日,王冷斋到北平参加中日双方军政人员高级联席会议,他质问日方为何不履行撤军协议,日方谈判代表斋藤理屈词穷,悻悻离去。当日傍晚,日军出动战车、大炮、步兵轮番炮击进攻。此时,北平至宛平的公路交通已断,王冷斋不顾旧病发作,取道门头沟,绕经长辛店返回宛平。他冒着炮火,组织城中青壮年男女为守城部队运送弹药、干粮、茶水。

诗歌为剑 记录真相

在那段艰难的抗战岁月里,王冷斋以古体诗的形式,真实记录了“卢沟桥事变”的始末以及宛平前线的紧迫局面。他的诗集《卢沟桥抗战纪事》成为了揭露日军罪行的铁证。在这些诗作中,我们可以感受到他对国家和民族的深深热爱,以及对侵略者的无比愤怒。

“一声刁斗动孤城,报道强邻夜弄兵。月黑星辰烟雾起,时当七夕近三更。”叙述了卢沟桥事变爆发时的悲壮时刻。“长虹万丈跨卢沟,胜地流传七百秋。桥上睡狮今渐醒,似知匕首已临头。”表达了他对中华民族觉醒的期待和对日本侵略者的警惕。而“与城愧未共存亡,人庆更生我独伤。国步方艰应有待,此身终合向沙场”,则抒发了他未能与宛平城共存亡的愧疚之情,以及对国家未来的坚定信念。

国际法庭 正义之声

抗战胜利后,远东国际军事法庭成立,旨在对日本战犯进行审判。王冷斋作为“七七事变”的重要见证者,被邀请前往法庭作证。然而,他面临着诸多困难。

在法庭上,日本战犯及其辩护律师为了逃避罪责,进行了疯狂的狡辩和抵赖。他们企图歪曲“七七事变”的事实,声称是中国军队首先挑起事端,日本是在“自卫”的情况下才发动战争。他们编造谎言说日军士兵的“失踪”是真实的,并且是因为中国军队的袭击才导致无法按时归队。

当时的国际舆论环境复杂多变,部分西方国家出于自身利益的考虑,对日本战犯的审判持观望态度,甚至在一定程度上偏袒日本。一些日本的支持者在国际上散布谣言,试图影响法庭的判决。而国内也存在一些不了解真相的声音,部分人受到日本宣传的误导,对“七七事变”的真实情况存在误解,这使得王冷斋不仅要在法庭上与日本战犯斗争,还要在舆论上向公众传播真相。

王冷斋深知证据的重要性,他整理了自己在“七七事变”期间的日记、文件、照片等资料,这些资料详细记录了日军的侵略行为和自己的应对措施。在法庭上,他用这些确凿的证据和严谨的逻辑推理有力证明了日本战犯的罪行。他用大量的事实证明了日军在提出要求进入宛平城搜查“失踪”士兵之前,中国军队并没有任何挑衅行为。他出示的日军炮击宛平城的照片,清晰地显示了城市的废墟和无辜百姓的伤亡,有力地驳斥了日本所谓“自卫”的谎言。有力的辩驳让日本战犯及其辩护律师无言以对,为法庭的审判提供了有力的支持。

王冷斋在远东国际军事法庭上的出色表现,为审判日本战犯作出了重要贡献。他的证词成为了法庭判决的重要依据,有力地揭露了日本战犯的罪行,维护了历史的真相和正义。

解放后,王冷斋任第二届全国政协委员和北京市文史馆副馆长,1960年在北京逝世。

如今,88年过去了,硝烟早已散去,但历史的伤痕不容忘却。王冷斋这位福州人的胆识与担当,在中华民族抗战史上刻下了不朽的印记,值得每一个福州人铭记,更值得我们代代相传,他的事迹激励着后人在新时代为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗。

《福州晚报》(2025年7月20日 A06版 闽海神州)