作者:苏静

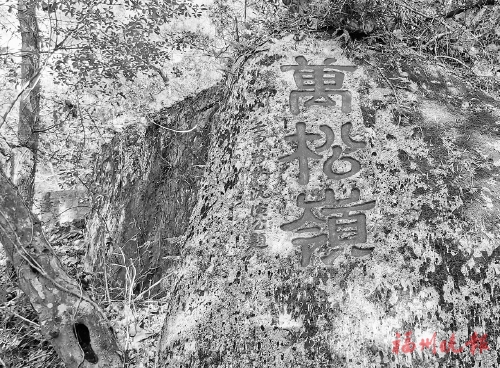

青芝山万松岭摩崖石刻。

青芝山是位于福州连江的省级风景名胜区。在青芝山万松岭旁岩石上,有一处巨型摩崖石刻,其为隶书、竖刻:正文刻“万松岭”,字幅高168厘米、宽265厘米,字径高52厘米、宽50厘米;落款刻“壬申新秋沈演公题”,“壬申”即1932年。此地因松树茂密参天,故称“万松岭”。

题刻者何许人也?

沈演公(1868—1943),本名沈赞清,初名淮琛,字雁潭,号演庐,晚字演公,出身福州名门宫巷沈家,是沈葆桢嫡孙、林则徐外曾孙。家族荣光如璀璨星辰,高悬于他的人生天幕,既是荫庇,更是鞭策。他最终以“演公”之名行世,似是命运对其跌宕人生的巧妙隐喻。

沈演公的仕途,既波澜壮阔又充满波折。光绪二十八年(1902),他以同知身份踏上宦海征程,一路经保举,获花翎广东知府二品顶戴,成为广东补用道并赴京引见,后又调往广西简用。这一路升迁,看似顺遂,实则布满荆棘。在广西,他充任抚军行营文案,肩负着为军政出谋划策的重任,同时监督梧州中学堂,致力于教育事业的革新与发展。随后,他又被荐举参加经济特科,身负使命,奏派参观日本博览会,考察学务实情。彼时的日本,明治维新后正飞速迈向现代化,沈演公置身其中,目睹教育、工业、科技等领域的变革,内心想必掀起过惊涛骇浪。归国后,他全身心投入广西全省学务的筹办,从监督大学堂、高等师范、法政各学堂,到督办桂林、平乐各中学,乃至临桂旅桔、蒙泉各小学,农林中学及试验场,事无巨细,皆亲力亲为,担任学务处副处长之职。他三次保荐加奖存记,加布政使衔,又督浔州税务,忙碌的身影穿梭于官场与学堂之间,为地方发展倾尽心力。

进入民国时代,沈演公的仕途依旧辗转。他历任广东督军署、参议署、德庆县兼封川县知事、东莞县知事。在东莞任上,他遭遇了棘手难题——洋教引发的民教冲突。当时,洋教势力在华夏大地肆意扩张,传教士凭借不平等条约撑腰,行事嚣张,乡民对其教义、行径多有疑虑,冲突一触即发。一旦冲突爆发,传教士便动辄以教案为由,勾结列强,以炮舰威胁地方官府,要求严惩所谓“肇事者”。面对这等局面,沈演公展现出非凡的勇气与担当。他深知,百姓是国家根基,不可为息事宁人而牺牲无辜。史料记载他“力拒教士之请,保全甚众”,短短数字,却勾勒出一位心怀苍生、坚守正义的官员形象。在风雨飘摇的乱世,他没有随波逐流,而是如中流砥柱,以一己之力抵挡列强的蛮横要求,守护一方百姓安宁,尽显传统士大夫“守土有责”的高尚气节。此后,他还担任过中央财政部印花印刷所所长、广东省长署兼筹饷局秘书、国民第二军总司令顾问、广东省民政厅黄埔军校秘书等职。每一个岗位,都倾注了他的心血与智慧。

然而,官场的风云变幻、理想与现实的巨大落差,逐渐消磨了他的壮志。孙中山先生在广州开府时,沈演公凭借深厚学养与清正操守,获聘为总统府秘书,得以近距离接触革命理想的核心。但共和初年的政治生态,远非想象中那般美好,纷争、权谋、腐败等乱象丛生。沈演公虽被擢升为道尹,又担任中央要职,可他内心的倦怠与失望却与日俱增。他在诗中无奈喟叹:“浮生扰扰竟何成,世味尝来倦不胜。”这份倦怠,是理想受挫后的怅惘,是在浑浊官场中坚守本心却深感无力的疲惫。于是,在历经半生漂泊后,他选择归乡,在故乡的山水间寻觅心灵慰藉,而离城不远的青芝山,便成了他灵魂的栖息之所。

政务之余,沈演公在家族“书画传家二百年”的熏陶下,在诗词书画领域颇有建树。他的诗,宗法宋人,喜用隽语,字句间流淌着宋人独有的清冷理趣与细腻情思。其诗文集《瘿楼集》刊行于世,成为他文学造诣的见证。在广州寓所“桐轩”时,每逢周日,他便邀集旅粤闽籍文人,举办诗钟会,名曰“与社”。诗钟会中,文人雅士们吟诗作对,以才情相切磋,以文会友,“桐轩”之内,满是墨香与欢笑,成为当年岭南文化圈中一段风雅佳话,也为彼时动荡的社会注入一丝文化暖流。

沈演公的绘画造诣同样不凡。他擅长山水,作品风格清逸,弥漫浓厚的书卷气。其《涛园春霭图》采用大青绿技法,色彩堂皇富丽,尽显北宋绘画的雄浑大气,又在丘壑纵横间,融入自身文人气质,刚柔并济,意境深远,让人观之如临其境,沉醉于山水之美与文化韵味中。

而在书法方面,沈演公深受近代颜书大家谭延闿影响,近学钱沣,远绍颜真卿。他对颜楷及其行草书深入钻研,尤其对颜真卿的“三表”“三稿”用功极深。运腕之间,笔锋圆妍流畅,却又暗藏刚劲骨力,气度超凡脱俗。青芝山万松岭上的“万松岭”题刻,便是其书法风格的绝佳例证。该题刻上,隶书结体宽博,宛如君子胸怀坦荡,毫无局促之感;笔画镌刻入石,恰似松树扎根岩缝,坚韧有力,历经风雨侵蚀而风骨犹存。

关于万松岭上的这段摩崖题刻,相关史料如此记述:1932年壬申新秋,已卸去官职、回归林泉的沈演公,来到青芝山寻幽访胜。彼时的青芝山,松涛叠翠,岩壑奇绝,正是文人逸士寄情山水之地。当他站在万松岭上,俯瞰群峰如黛,远眺江天浩渺,山间清风穿林而过,裹挟着草木的清芬,拂动着他的衣襟。或许是这自然之境触动了他胸中丘壑,或许是半生宦海沉浮后的豁然顿悟,这位曾历仕多地、深谙世情的士人,望着眼前苍劲的石壁,忽生题刻之念。

于是,他铺开宣纸,蘸饱浓墨,挥毫写下“万松岭”三字。笔锋游走间,饱含着对闽都山水的眷恋,对人生过往的释然,对艺术追求的执着。这三字,是他与万松岭的灵魂对话,是他对自己一生的凝练总结。墨痕干透,他命人将字镌刻于岩,让这份情感与艺术,永远留存于山水之间。

时光悠悠流转,今天,当我们站在万松岭摩崖石刻前,山风依旧,松涛依旧。抚摸着那历经岁月打磨却依然清晰深刻的字迹,沈演公的形象仿佛穿越时空,鲜活地出现在眼前。他,既是一位清正廉洁、心怀苍生的官员,在乱世中坚守正义,守护百姓;又是一位才情横溢、笔耕不辍的艺术家,用诗词书画描绘世间万象,抒发内心情怀。

青芝山的万松岭,因沈演公的题刻而多了几分人文底蕴;而沈演公的品格特质,也借这方石刻,与青芝山的山水融为一体,万古流芳。

此刻,山风呼啸,松涛阵阵,宛若在诉说沈演公的传奇故事,似乎也在传递那份跨越时空的士人风骨与艺术魅力。

《福州晚报》(2025年8月11日 A07版 闽海神州)